一种上游引航道结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种上游引航道结构。

背景技术:

2.上游引航道位于通航建筑物的上游,引导船舶安全出入等候通过建筑物的一段过渡性航道。当口门区流态交叉,主河道水流动力较强时,需要根据实际情况增设导流措施。常用措施有导流墩、导流屏、分流墩、弧形短墙、堤头开孔、桩基导流墙等等工程措施。当水动力强度较大时,单纯的导流墩结构易造成墩间水流集中进入航道,反而对口门区通航水流条件有不利影响。而采用底部透空式结构容易在导墙附近形成上翻水流,产生泡旋水等不良流态,同时容易形成船吸现象,影响船舶航行安全。水动力强度较大时,一般采用底部透空式导墙降低航道内表面流速。这种结构形式存在以下两个弊端:

①

底部透空式导流墙主河槽水流通过导墙底部进入航道,航道内形成垂向的回流,船舶经过口门区时受到导墙的横向水动力,从而形成船吸现象,危机航行安全。

②

通过透空式导墙底部进入航道的水流,容易形成泡水,危机航行安全。那么,对于山区河流,水深流急,水动力强度较大时,一般采用底部透空式导墙降低航道内表面流速。这种结构形式存在以下两个弊端:

①

底部透空式导流墙主河槽水流通过导墙底部进入航道,航道内形成垂向的回流,船舶经过口门区时受到向导墙的横向水动力,从而形成船吸现象,危机航行安全。

②

通过透空式导墙底部进入航道的水流,容易形成泡水,危机航行安全。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷而提供一种上游引航道结构,它可以有效地减少水流集中现象,减小引航道口门处的横向水流流速,从而改善引航道口门处的航行条件。

4.本实用新型的目的是这样实现的:一种上游引航道结构,包括距闸口由远至近依次连接的导航段、调顺段和停泊段;上游引航道的右侧边坡紧邻国道;上游引航道左侧的导航段至调顺段的后半段设置导航墙;其中,

5.所述调顺段的前半段至停泊段设置一道戗堤,该戗堤的远离闸口的后半段的顶高程高于地面6m,戗堤的靠近闸口的前半段的顶高程高于地面2m;

6.所述调顺段的前半段在戗堤上设置隔流建筑物,该隔流建筑物包括若干个并排地间隔设置的隔流墩和连接在相邻的隔流墩之间的隔流板;所述停泊段在戗堤上设置靠船建筑物,该靠船建筑物包括多个并排地间隔设置的靠船墩和连接在相邻的靠船墩之间的隔流板,位于调顺段前部的隔流墩与位于停泊段后端的靠船墩之间也连接隔流板;每个隔流墩的底面和每个靠船墩的底面各自设置一排基础灌注桩,所有的隔流墩的底面、所有的靠船墩的底面和所有的隔流板的底面由一道平行地设在一排基础灌注桩外侧的地下连续墙连接;

7.所述地下连续墙在对应所有的靠船墩处和对应所有的隔流墩处均为深墙且深度

与所述基础灌注桩的深度相同,该地下连续墙在对应所有的隔流板处均为浅墙,使地下连续墙呈矩形脉冲波形,位于戗堤后半段的浅墙的底高程低于戗堤后半段的顶高程,位于戗堤前半段的浅墙的底高程高于戗堤前半段的顶高程,使位于戗堤前半段的浅墙的底面与戗堤前半段的顶面之间构成透水孔。

8.上述的上游引航道结构,其中,所述导航墙的背水面为斜面,该导航墙采用混凝土护底,靠近调顺段的护底的底面设置四排基础桩;所述导航墙和隔流墩的顶高程均为17.3m,导航墙的底高程为-3.0m,隔流墩的底高程为8.3m;所述靠船墩的顶高程为18.5m,底高程为8.3m。

9.上述的上游引航道结构,其中,所述灌注桩设在所述地下连续墙的内侧;每排基础灌注桩为2根基础灌注桩,每根基础灌注桩采用直径为1.2m的圆形桩;所述地下连续墙的厚度为0.8m;所述基础灌注桩的深度及地下连续墙的深墙的深度均为地面以下20m,位于戗堤后半段的浅墙的底高程低于戗堤后半段的顶高程2m,位于戗堤前半段的浅墙的底高程高于戗堤前半段的顶高程2~4m。

10.上述的上游引航道结构,其中,所述隔流墩和靠船墩均采用钢筋混凝土重力式墩体,所述隔流墩的迎水面的一周边缘和靠船墩的外侧面的一周边缘均包覆角钢,角钢的两边内侧面上各自与间隔地预埋在隔流墩内的锚固钢筋和靠船墩内的锚固钢筋焊接。

11.本实用新型的上游引航道结构具有以下特点:

12.1)通过在导航段上设置导航墙,能将水流隔开,避免引航道内横向水流直接作用于船体;通过在调顺段的隔流建筑物的底面和停泊段的靠船建筑物的底面设置呈矩形脉冲波形的地下连续墙,并将靠近闸口的浅墙的深度高于戗堤的顶面,使浅墙的底面与戗堤的顶面之间构成透水孔,既能保证单线船闸灌水时有足够的取水面积以减小引航道内水位波动和横向流速,又能起到分散底部水流的所用,从而减弱因底部完全透空产生的集中水深所引发的漩涡、泡漩水等不良流态;

13.2)靠船墩和隔流墩均采用钢筋混凝土重力式墩体,不仅耐水流冲刷,还能减小墩体受力坍塌的可能性;靠船墩还能满足系缆力和船舶的冲击力,并在靠船墩的迎水面的一周边缘和隔流墩的一周边缘均采用角钢护角,能降低混凝土墩体碎裂的可能性;在靠船墩的顶面上设置系船柱,并在靠船墩的迎水面上竖向间隔地设置若干个系船钩,能满足水位涨落时船舶缆绳系挂。

附图说明

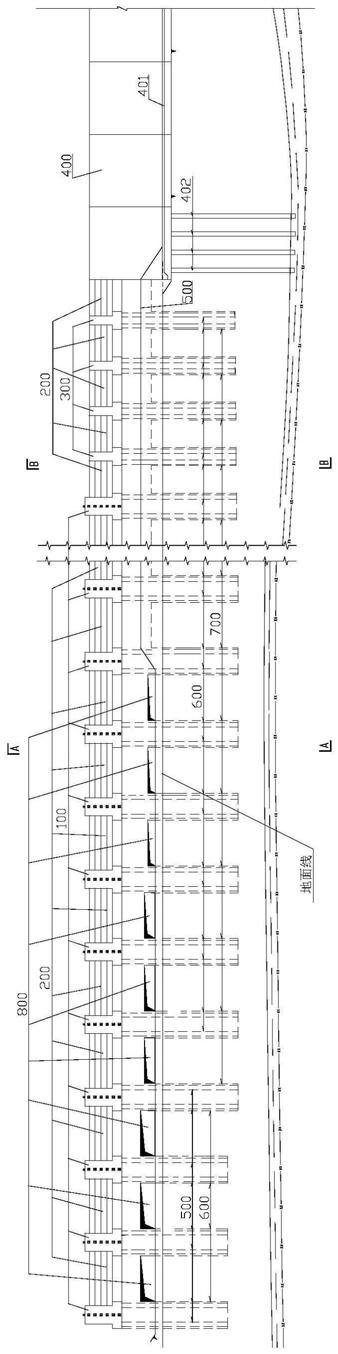

14.图1是本实用新型的上游引航道结构的纵向剖面图;

15.图2是图1中的a-a向视图;

16.图3是图1中的b-b向视图;

17.图4是本实用新型的上游引航道结构中的靠船墩的轴向剖面图;

18.图5是图4中的p部位的放大图。

具体实施方式

19.下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

20.请参阅图1至图5,本实用新型的上游引航道结构,包括距闸口由远至近依次连接

的导航段、调顺段和停泊段;调顺段的长度小于停泊段的长度,上游引航道的右侧边坡紧邻国道。

21.上游引航道左侧的导航段至调顺段的后半段设置导航墙400,该导航墙400的顶高程为17.3m,底高程为-3.0m,该导航墙400的背水面是坡比为1:0.45的斜面,该导航墙400采用混凝土护底401,靠近调顺段的护底401的底面设置四排基础桩402;

22.调顺段的前半段至停泊段设置一道戗堤500,该戗堤500的远离闸口的后半段的顶高程高于地面6m,戗堤500的靠近闸口的前半段的顶高程高于地面2m;

23.调顺段在戗堤500上设置隔流建筑物,该隔流建筑物包括若干个并排地间隔设置的隔流墩300和连接在相邻的隔流墩300之间的隔流板200;每个隔流墩300的顶高程均为17.3m,底高程为8.3m;每个隔流墩300的迎水面的一周边缘均包覆角钢,角钢的两边内侧面上各自与间隔地预埋在隔流墩300内的锚固钢筋焊接;每个隔流墩300的底面各自设置一排基础灌注桩600,每排基础灌注桩600为2根灌注桩,每根基础灌注桩采用直径为1.2m的圆形桩,基础灌注桩600的深度为地面以下20m。

24.停泊段在戗堤500上设置靠船建筑物,该靠船建筑物包括多个并排地间隔设置的靠船墩100和连接在相邻的靠船墩100之间的隔流板200,位于调顺段前部的隔流墩300与位于停泊段后端的靠船墩100之间也连接隔流板200;靠船墩100的顶高程为18.5m,底高程为8.3m;每个靠船墩100的底面各自设置一排基础灌注桩600,每排基础灌注桩600为2根基础灌注桩,每根基础灌注桩采用直径为1.2m的圆形桩,基础灌注桩600的深度为地面以下20m。

25.所有的隔流墩300的底面、所有的靠船墩100的底面和所有的隔流板200的底面由一道厚度为0.8m的地下连续墙700连接,该地下连续墙700平行地设在一排基础灌注桩500的外侧(近航道侧);该地下连续墙700在对应所有的靠船墩100处和对应所有的隔流墩300处均为深墙且深度与基础灌注桩600的深度相同,该地下连续墙700在对应所有的隔流板200处均为浅墙,使地下连续墙700呈矩形脉冲波形,位于戗堤500后半段的浅墙的底高程低于戗堤后半段的顶高程2m,位于戗堤500前半段的浅墙的底高程高于戗堤前半段的顶高程2~4m,使位于戗堤500前半段的浅墙的底面与戗堤前半段的顶面之间构成透水孔800。

26.靠船墩100包括靠船墩体1、系船柱2及六个系船钩4;其中,

27.靠船墩体1为钢筋混凝土重力式墙体,靠船墩体1的顶高程为18.5m,底高程为8.3m;靠船墩体1的迎水面为垂直面且呈倒t形,靠船墩体1包括自下而上的靠船墩台11、靠船墩身12和靠船墩顶13;靠船墩体1的两侧面各自开设深度为50cm的隔流板插槽;靠船墩体1的迎水面的垂向中心线上间隔170cm地开设六个矩形系船钩槽10,每个系船钩槽10的底面预埋一个锚栓组件3(见图4);靠船墩体1的迎水面的一周边缘均包覆角钢14,角钢14的两边内侧面上各自与间隔地预埋在靠船墩体1内的锚固钢筋15焊接(见图5)。

28.系船柱2通过预埋的系船柱定位板安装在靠船墩体1的顶面中部;

29.六个系船钩4一一对应地安装在靠船墩体1的迎水面上的六个锚栓组件3上,使系船钩4的顶面与靠船墩体1的迎水面处于同一个立面上,避免被船舶撞击而损坏船体。

30.隔流墩300为钢筋砼结构,隔流墩300的顶高程为17.3m,底高程为8.3m;隔流墩300的迎水面为垂直面且呈倒t形,隔流墩300的迎水面的一周边缘均包覆角钢,角钢的两边内侧面上各自与间隔地预埋在隔流墩内的锚固钢筋焊接(参见图5);隔流墩300包括自下而上的隔流墩台、隔流墩身和隔流墩顶;隔流墩300的两侧面各自开设深度为50cm的隔流板插

槽。

31.隔流板200也为钢筋混凝土结构并由一块横截面呈卧倒的u形的下部隔流板和若干块横截面呈卧倒的t形的上部隔流板自下而上拼接而成;下部隔流板连接在相邻的隔流墩台之间、隔流墩台与靠船墩台之间和相邻的靠船墩台之间。

32.本实用新型的上游引航道结构,施工时,先要修筑戗堤500,再在戗堤500上打设基础灌注桩600和修筑地下连续墙700,然后在基础灌注桩600上和地下连续墙600上建造隔流建筑物和靠船建筑物。

33.以上实施例仅供说明本实用新型之用,而非对本实用新型的限制,有关技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以作出各种变换或变型,因此所有等同的技术方案也应该属于本实用新型的范畴,应由各权利要求所限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1