一种淤泥清理装置的制作方法

1.本实用新型涉及水产养殖领域,具体为一种淤泥清理装置。更具体地,本技术提供一种用于河道、池塘或湖泊的淤泥清理装置,尤其是一种用于养殖水域的淤泥清理装置,其能用于池塘内淤泥的清理,为池塘内的水产品提供良好的生长环境,促进水产品质量、产量的双重提升,具有较高的应用价值和较好的应用前景。

背景技术:

2.在河道、池塘的底部,通常会有沉积的淤泥。河道淤积己日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、通航等各项功能的正常发挥,为恢复河道正常功能,必须对河道内的淤泥进行清淤疏浚处理,使河道通过治理变深、变宽,河水变清,达到“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

3.在现有技术中,现有河道清淤方式主要有三种:水力冲淤、人工方式清淤或机械清淤。其中,水力冲淤方式存在清淤成本大、施工工期长的问题。当采用人工方式进行淤泥清理时,其效率低下,工人劳动强度大。器械清淤主要采用泥浆泵或疏浚船进行淤泥清理,其从河道内将淤泥进行汲取或抓取,并通过运输船输送到指定地点,进行堆放处理,耗时耗力,成本相对较高。

4.为此,人们对河道清淤进行了大量研究。例如,中国专利申请cn105696639a公开了一种河道淤泥综合处理船,其包括船本体,所述船本体上设置动力舱,所述船本体上还设有真空淤泥处理舱和排水机构,所述排水机构包括真空泵、水平管和多组竖向排水管,所述真空泵的入口与所述水平管的一端连通,所述水平管上并排布置所述多组竖向排水管,所述真空淤泥处理舱的顶盖上开有供所述多组竖向排水管插入的通孔,所述竖向排水管与通孔连接处设有密封环。

5.中国专利申请cn110847275a公开了一种中小型河道疏浚淤泥垃圾连续防堵分离装置和方法,其包括箱体、框架、进泥口、传送带装置、旋转闸门、90

°

弧形筛板、垃圾清理口和出泥口;箱体固定在框架上,箱体前端壁上有进泥口,箱体内在进泥口内侧水平安装传送带装置,传送带装置尾部下侧连接安装90

°

弧形筛板,而且,传送带装置尾部后侧安装旋转闸门,旋转闸门的中轴水平设置,箱体后端壁上安装垃圾清理口,箱体内传送带装置下侧有出泥口;由进泥口进入箱体的泥浆,一部分从传送带装置的泥孔流出,主流从右侧转弯经过90

°

弧形筛板从出泥口流出,在旋转闸门下方形成漩涡,硬质垃圾堆积于此处,在箱体内右上方的流速很小,为悬浮垃圾堆积处,由进泥口至垃圾清理口和出泥口流体方向,泥浆主流流向满足泥浆过流要求,在传送带装置下侧,以及90

°

弧形筛板和旋转闸门之间形成的漩涡区,促进将淤泥连续输出;同时,在箱体内右上侧即垃圾清理口内侧形成低流速区,控制进泥口流速在1.0-2.5m/s的情况下,在90

°

弧形筛板上部区域形成漩涡区,漩涡区流速在0.1-0.6m/s,淤泥中硬质垃圾在漩涡区内不断堆积,而漂浮垃圾则集中在箱体右上角的低流速区域,通过旋转闸门在箱体右侧构造封闭空间,实现不间断清淤作业。

6.中国专利申请cn110907228a公开了一种负压式水底污泥汲取头,其包括载体、回流组件、汲取装置、牵引索链、负压舱,所述载体与回流组件固定,所述载体与回流组件固

定,所述负压舱设置在载体上,负压舱与汲取装置固定,所述牵引索链一端与汲取装置固定,牵引索链另一端与载体固定。负压舱对汲取装置汲取上来的泥水混合物进行存储,当负压舱内的泥水混合物减少时,负压舱内的水位与湖面形成水位差,并在大气压的作用下,产生汲取装置汲取湖底泥水混合物所需要的负压,载体搭载回流组件,回流组件通过回流的水冲击河底污泥,使污泥再次与河水混合,方便汲取装置汲取污泥,牵引锁链为汲取装置提供前行的动力。

7.中国专利申请cn110980825a公开了一种水下沉积物打捞辅助装置及水下沉积物打捞装置,其包括:上下开口的筒体、设置于所述筒体内部的密封隔板、固定于所述密封隔板上的浮吊、安装于所述密封隔板上的抽水泵及抽泥泵、设置于所述筒体筒壁的定位单元,设置于所述密封隔板上的摄像单元;外部的线缆通过所述浮吊将所述筒体置于打捞物的上方且使所述筒体的截面可覆盖打捞物,所述吸水泵通过密封隔板上的吸水口将所述筒体下部的水排出,以使在负压的作用下将所述筒体下压陷入水底的污泥中,此时所述密封隔板与水底接触,所述吸泥泵通过密封隔板上的抽泥口将所述筒体下部的污泥排出,以使在负压作用下将所述筒体继续下压至水底深处,再通过所述摄像单元确定是否靠近打捞物,并由所述定位单元确定所述打捞物的位置。

8.中国专利申请cn213417930u公开了一种生态清淤用湖底污泥抽吸装置,其包括抽吸罐体,所述抽吸罐体上端的一侧安装有负压真空泵,所述负压真空泵与抽吸罐体之间安装有负压抽吸管,所述抽吸罐体外部的一侧设置有进泥口,所述进泥口的一端安装有第一阀门,所述第一阀门的一端安装有污泥抽吸管,所述抽吸罐体上端的另一侧安装有固定箱,所述固定箱的上端安装有储气罐,所述储气罐的上端安装有气体增压泵,所述气体增压泵与储气罐之间安装有进气管,所述气体增压泵与抽吸罐体之间安装有增压管,所述抽吸罐体的下端设置有排泥口,所述排泥口的一端安装有第二阀门,所述第二阀门的一端安装有排泥管。

9.中国专利申请cn104005441a公开了一种污染底泥环保疏浚系统及其疏浚方法,其包括船体和吸泥方箱,船体上设置有综合控制室、船位gps定位仪、定位桩和卷扬机,卷扬机通过缆索与吸泥方箱连接;吸泥方箱通过吸泥管道与吸泥泵连接,吸泥管道在吸泥方箱内的一端设有过滤网;吸泥方箱的一侧设置有底泥gps定位仪和水深仪,另一侧设置有水下照明灯和水下摄像机,吸泥方箱内设置有射流装置,吸泥方箱的底部设置有密封装置;吸泥方箱的顶部设置有排气管,排气管上设置有排气阀;船体上的综合控制室内设有控制器,卷扬机、吸泥泵、射流装置、密封装置和排气阀均与该控制器连接。

10.中国专利申请cn109505322a公开了一种清理河道污泥的吸污装置及其河道污泥吸污处理方法,其包括两个吸污船、两个升降机、吸污装置支撑架和吸污装置,所述升降机与吸污船一一对应并安装在其上,所述吸污装置支撑架通过两个升降机的支撑横跨于两个吸污船上,所述吸污装置活动设置在吸污装置支撑架上,且两个所述升降机可同步驱动吸污装置支撑架并带动吸污装置上升和下降;所述吸污装置包括推垃机构和若干污泥吸附管,每个所述污泥吸附管内均配套设置有活塞,所述推垃机构与所有活塞均推拉连接,所述推垃机构拉动活塞上移可使所述污泥吸附管内产生负压将污泥吸入其内,且推垃机构推动活塞下移可将所述污泥吸附管内的污泥推出。

11.中国专利申请cn110698012a公开了一种黑臭河道底泥快速消减方法,其包括以下

步骤:s1、复合微生物菌剂的制备:采集黑臭底泥样品,从黑臭底泥中分离具有消减底泥功能的本土微生物菌株,分析所筛微生物及其不同比例的复配对黑臭底泥的消减效果,设定不同的复合菌剂投加量,以底泥厚度、有机质含量、生物降解能力为检测指标,评价复合菌剂添加量对城市黑臭河道底泥消减效果的影响,确定适合黑臭底泥与水体的投菌量;s2、生物膜反应器的布置:生物膜反应器包括中空纤维曝气管和微生物膜,其中中空纤维曝气管安装在河床底部,条形状的微生物膜安装在中空纤维曝气管的曝气口处,利用中空纤维曝气管作为微生物膜附着的载体并为微生物膜曝气。s3、生物带水体净化装置的安装:以醛化纤纶为基本材料制作成条形状的生物带,采用沉水套件安装于涌底,生物带之间间隔安装并顺河涌布置;s4、靶向曝气:将多个微纳米曝气机均匀布置在河床底部,并将步骤s1中制得的复合微生物菌制剂加入至微纳米曝气机内,微纳米曝气机与生物膜反应器中的中空纤维曝气管连接,通过微纳米曝气机将水与空气高度相溶混合,并通过超声波空化弥散释放出高密度的、均匀的超微米气泡,形成气液混合体,将复合微生物菌制剂随气泡在水中均匀扩散,并且在靶向曝气的过程中将部分复合微生物菌制剂附着在微生物膜和生物带上。

12.然而,上述用于河道清淤的装置和/或方法难以应用于鱼塘淤泥清理中。与河道不同,在养殖水产品(如鱼、虾类等)的过程中,需要投喂饲料以满足水产品的生长需要。未被水产品取食的饲料会沉淀在池塘底部,形成淤泥。同时,水产品产生的排泄物也会沉淀在池塘底部,形成淤泥的一部分。在这种情形下,淤泥内部会发酵,产生甲烷等气体,进而影响池塘内的含氧量;同时,淤泥内含有的有机物和氮、磷等营养物质,这些营养物质会随着水力冲刷、水质变化等重新释放到水体中,造成水体有机污染和富营养化,导致池塘内水藻过渡繁殖,也会影响池塘内水产品的生长,使水产品出现病害、缺氧等状况,最终影响池塘内水产品的正常生产,导致水产品质量、产量双重下降。

13.目前,对池塘内淤泥的消减方式主要以物理方式、化学方式为主。由于池塘的面积相对较小,现有机械清淤装置往往难以施展,无法应用。同时,采用人工方式对池塘进行清淤时,需要先将池塘内的水排干,再将淤泥清除,这会严重影响池塘内水产的正常生长,给养殖户造成一定的经济损失。而换水、矿粉覆盖和撒施石灰等多为应急措施,并不能从根本上彻底改善池塘底质。

14.另一方面,当采用化学方式对池塘内淤泥进行消减时,需要投加大量的化学药剂,且该处理方式只停留在水污染治理方面,而忽略了底泥对上覆水的二次污染问题,没有从根本上将污染物从水体清除。

15.因此,如何低成本、高效、简便地对池塘进行清淤处理,就显得尤为重要。

技术实现要素:

16.本实用新型的发明目的在于,提供一种淤泥清理装置。本技术是基于发明人对水产生长环境的理解,所提供的一种具有创新性的发明创造。采用本技术,能够有效改善池塘内水产的生长环境,减少水产病害的发生,提升水产产品品质,提高水产品产量,促进养殖户增产、增收,降低养殖户的鱼药成本投入,具有较高的应用价值和较好的应用前景。同时,本技术的装置构思巧妙,结构简单,操作方便,制造成本低,能够有效降低养殖户的使用成本,有利于大规模推广和应用。

17.为了实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:

18.一种淤泥清理装置,包括负压单元、清淤单元、漂浮单元、控制系统;

19.所述负压单元包括清淤壳体、内部支架、底部支撑件,所述清淤壳体呈两端开口的喇叭状,将清淤壳体开口大的一端记为淤泥汇集端,将清淤壳体开口小的一端记为清淤辅助端;

20.所述清淤壳体内部形成第一空间,所述内部支架设置在清淤壳体的第一空间内,所述内部支架与清淤壳体相连且清淤壳体能为内部支架提供支撑;

21.所述底部支撑件为m个,m为自然数且m≥2,所述底部支撑件设置在清淤壳体的淤泥汇集端,相邻两个底部支撑件之间形成竖向淤泥进口;

22.所述清淤单元包括污水泵、淤泥排出管,所述淤泥排出管与污水泵的出水口相连;

23.所述污水泵设置在内部支架上且内部支架能为污水泵提供支撑,所述污水泵进水口能在第一空间内形成负压空间且第一空间下方的淤泥、经竖向淤泥进口进入第一空间的淤泥能经污水泵进水口吸入,所述淤泥排出管穿过清淤壳体的清淤辅助端且污水泵进水口抽取的泥水混合物能经淤泥排出管向外排出以实现淤泥的清理操作;

24.所述漂浮单元包括与清淤壳体的清淤辅助端相配合的第二端盖、第二换气管、第二三通阀、第二压力气源,所述第二端盖设置在清淤辅助端上且第二端盖能对清淤辅助端进行密封,所述第二端盖上设置有第二开口;所述第二换气管的一端与第二开口连通,所述第二换气管的另一端与第二三通阀相连且第一空间内的气体能依次经第二换气管、第二三通阀排出,所述第二压力气源与第二三通阀相连且第二压力气源能依次经第二三通阀、第二换气管向第一空间内注入气体;

25.所述污水泵与控制系统相连。

26.还包括浊度检测器,所述浊度检测器设置在负压单元上且浊度检测器能对竖向淤泥进口内进入第一空间内的流体浑浊度进行检测,所述浊度检测器与控制系统相连且浊度检测器能将测定的浊度信息传递给控制系统。

27.所述清淤单元包括n个污水泵,n为自然数且n≥1。

28.所述清淤壳体沿垂直于其轴向的剖面呈圆形或多边形。

29.所述清淤壳体沿垂直于其轴向的剖面呈四边形、五边形、六边形、七边形或八边形。

30.所述清淤壳体呈圆台状或棱台状。

31.所述底部支撑件呈片状,m≥3且底部支撑件均布于清淤壳体的淤泥汇集端,清淤壳体的淤泥汇集端形成m个竖向污泥进口。

32.所述清淤壳体沿垂直于其轴向的剖面呈多边形,所述底部支撑件呈l型或v字型;

33.所述清淤壳体沿垂直于其轴向的剖面呈圆形,所述底部支撑件呈圆弧形。

34.所述第二压力气源为高压气瓶、打气泵、鼓风机中的一种或多种,所述第二压力气源与控制系统相连。

35.还包括移动单元,所述移动单元包括与清淤壳体相连的刚性移动管、移动三通阀、前进控制阀,所述刚性移动管与清淤壳体相连且刚性移动管能带动清淤壳体同步移动,所述前进控制阀为至少一个;

36.所述前进控制阀设置在刚性移动管的轴向开口上且当刚性移动管在前进控制阀打开并向外排出流体时能带动清淤单元沿设定方向移动,所述前进控制阀与控制系统相

连;

37.还包括第四控制阀、第五控制阀、第五连接管,所述淤泥排出管包括淤泥第一排出段、淤泥第二排出段,所述污水泵的出水口通过淤泥第一排出段与移动三通阀的第一个出入口连通,所述淤泥第二排出段与移动三通阀的第二个出入口连通,所述第四控制阀设置在淤泥第二排出段上,所述刚性移动管通过第五连接管与移动三通阀的第三个出入口连通,所述第五控制阀设置在第五连接管上,所述第四控制阀、第五控制阀分别与控制系统相连;

38.或还包括第四控制阀、第五控制阀、第五连接管,所述第二换气管包括换气第一段、换气第二段,所述第二压力气源依次通过第二三通阀、换气第二段与移动三通阀的第一个出入口连通,所述移动三通阀的第二个出入口通过换气第一段与第一空间连通,所述第四控制阀设置在换气第一段上,所述刚性移动管通过第五连接管与移动三通阀的第三个出入口连通,所述第五控制阀设置在第五连接管上,所述第四控制阀、第五控制阀分别与控制系统相连。

39.所述前进控制阀为两个,所述前进控制阀分别设置在刚性移动管的轴向两端开口上。

40.还包括方向调节管、转向控制阀,所述方向调节管与刚性移动管连通,所述转向控制阀设置在方向调节管的开口上,所述转向控制阀的流体出口方向与刚性移动管上前进控制阀的流体出口方向不平行且通过控制前进控制阀的流体喷出与转向控制阀的流体喷出能调节清淤单元的运动轨迹;

41.所述转向控制阀与控制系统相连。

42.所述方向调节管的轴向与刚性移动管的轴向相垂直,所述转向控制阀为两个,所述转向控制阀分别设置在方向调节管的轴向两端开口上。

43.综上所述,本技术提供一种淤泥清理装置。该装置使用时,先将其置于池塘内,淤泥汇集端向下放置;此时,转换第二三通阀,通过第二换气管将第一空间与大气连通;当第一空间与大气连通后,负压单元会自动沉入水底;当负压单元沉入水底后,底部支撑件与池塘底部接触,清淤壳体内部形成一个独立的第一空间,关闭第二三通阀;将淤泥排出管与池塘外的水渠连通,并保持淤泥排出管通畅,此时,控制系统启动污水泵,在第一空间内产生一个负压,从而将清淤壳体下方的淤泥与水流混合后,通过淤泥排出管排出;当清淤壳体内的淤泥被被抽走后,清淤壳体外部与内部之间形成一个淤泥高度差,清淤壳体周围的淤泥又会在水流的带动下,通过竖向淤泥进口进入第一空间中,并通过污水泵排出;当设定位置的淤泥清理后,相应的浑浊度会发生改变,浊度检测器将相应的信息传递给控制系统,控制系统使污水泵停止工作,完成设定位置的清淤工作。当一处位置的清淤工作完成后,漂浮单元带动负压单元向上浮起,移动单元带动负压单元运动至下一个设定位置,开始下一次清淤工作。如此反复,即可完成池塘的清淤工作。

44.采用本技术,能够在短时间内(根据鱼塘面积的不同,可能在一天或数天内),将鱼塘清理的相对较为干净。但鱼塘内还是要保留有一定的淤泥,通过淤泥产生藻类及相应的微生物等,以供鱼类的进食需求。采用本技术,能够完全实现上述功能。同时,本技术具有成本低等优点,单个设备仅数千元,能够大幅降低淤泥处理成本。

附图说明

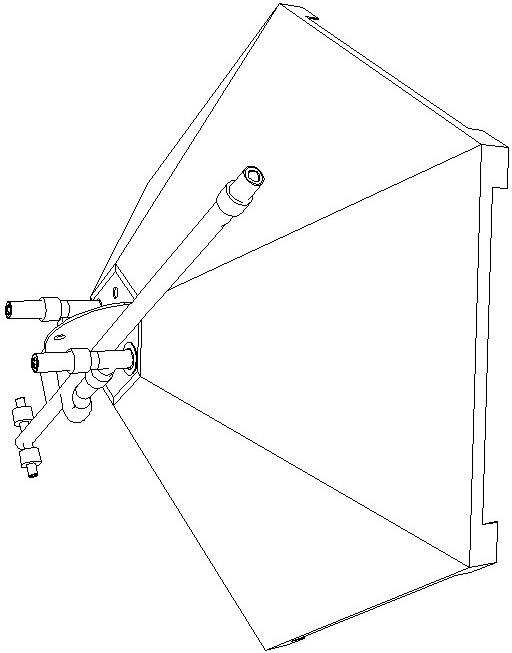

45.图1为实施例1中淤泥清理装置的整体结构示意图一。

46.图2为图1的侧视图。

47.图3为图1的仰视图。

48.图4为图1的俯视图。

49.图5为图1的整体结构示意图二。

50.图中标记:1、清淤壳体,2、内部支架,3、底部支撑件,4、污水泵,5、淤泥排出管,6、第二端盖,7、第二换气管,10、刚性移动管,11、前进控制阀,12、转向控制阀,20、淤泥第一排出段,21、淤泥第二排出段,22、第四控制阀,23、第五控制阀,24、第五连接管,30、换气第二段,31、第六控制阀,32、第七控制阀,33、第七连接管。

具体实施方式

51.下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

52.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

53.实施例1

54.如前所述,采用化学方式对鱼塘内淤泥进行消减时,无法从根本上对淤泥进行清除;而现有机械清淤装置往往体积庞大,运输不便,且在鱼塘内施展困难。因而,目前主要还是以人工方式对鱼对池塘进行清淤为主,即先将池塘内的水排干,再通过人工方式将池塘底部的淤泥铲出、外运,其需要耗费大量的人工,且处理周期长、成本高。因此,开发出针对于池塘清淤需求的装置,就显得尤为必要。

55.在本技术研究前期,发明人曾试图对现有清淤装置进行小型化设计,但依然存在设备成本较高的问题。若制造成本过高,导致养殖户难以承受,则势必会影响装置的实际应用。因此,低成本、易操作成为发明人设计清淤装置必须要解决的技术问题。

56.另一方面,发明人发现,采用人工方式将池塘底部的淤泥铲出后,当再次向池塘内灌水,并放入需养殖的鱼、虾等水产时,池塘内的藻类因缺乏营养物质,导致繁殖缓慢,最终会造成水产所需的饵料供应不足,减缓水产品的生长速度。因此,采用人工方式将池塘内的底泥完全清楚,虽然能暂时解决淤泥富营养化的问题,但也会导致池塘中藻类生长环境被破坏,不利于水产的养殖。为此,发明人首先提出,池塘清淤应遵守“净而不尽”的原则,即池塘清淤的目的是通过对池塘内淤泥的清除,为池塘内的水体保持一个干净的环境,且不将池塘内的淤泥全部清除,以为水体中的藻类繁殖,提供必要的养分。因此,池塘清淤应遵守的“净而不尽”原则也成为发明人设计清淤装置的一个要点。

57.如图所示,本实施例提供一种淤泥清理装置,包括负压单元、浊度检测器、清淤单元、漂浮单元、移动单元、控制系统。其中,负压单元包括清淤壳体、内部支架、底部支撑件,清淤壳体呈两端开口的喇叭状,将清淤壳体开口大的一端记为淤泥汇集端,将清淤壳体开口小的一端记为清淤辅助端。在本实施例中,清淤壳体呈棱台状,沿垂直于其轴向的剖面呈正六边形。

58.同时,清淤壳体内部形成第一空间,内部支架设置在清淤壳体的第一空间内,内部

支架与清淤壳体相连。本实施例中,底部支撑件为6个,底部支撑件呈v字型,底部支撑件设置在清淤壳体的淤泥汇集端。如图所示,相邻两个底部支撑件之间形成竖向淤泥进口。

59.清淤单元包括与控制系统相连的污水泵、淤泥排出管,淤泥排出管与污水泵的出水口相连。污水泵设置在内部支架上,污水泵进水口能在第一空间内形成负压空间,淤泥排出管穿过清淤壳体的清淤辅助端。采用该结构,第一空间下方的淤泥、经竖向淤泥进口进入第一空间的淤泥经污水泵进水口吸入,污水泵进水口抽取的泥水混合物经淤泥排出管向外排出,以实现淤泥的清理操作。淤泥排出管的排出口可位于沟渠内,由于是泥水混合物,其能顺着沟渠流走。同时,由于沟渠内存长期存在流动的活水,而非像池塘是相对的静态水,其并不会存在富营养化的问题,泥水混合物中的营养物质还能促进沟渠内藻类等的生长发育,不会造成二次环境污染。本实施例中,根据清淤壳体面积和/或吸力的不同,设置一个或多个污水泵即可。

60.本实施例中,浊度检测器设置在底部支撑件上,通过浊度检测器能对由竖向淤泥进口内进入第一空间的流体浑浊度进行检测;浊度检测器与控制系统相连,且浊度检测器能将测定的浊度信息传递给控制系统;当第一空间的流体浑浊度达到设定值时,控制系统收到信息,向污水泵发出指令,污水泵停止工作,完成设定范围的清淤工作。

61.漂浮单元包括与清淤壳体的清淤辅助端相配合的第二端盖、第二换气管、第二三通阀、第二压力气源,第二端盖设置在清淤辅助端上,第二端盖上设置有第二开口。第二换气管的一端与第二开口连通,第二换气管的另一端与第二三通阀相连,第二压力气源与第二三通阀相连。该结构中,第二端盖用于对清淤辅助端进行密封,使得第一空间内部能形成一个开口向下的负压空间;同时,第一空间内的气体能依次经第二换气管、第二三通阀排出,而第二压力气源能依次经第二三通阀、第二换气管向第一空间内注入气体。采用该方式,当负压单元的清淤壳体置于鱼塘内时,第一空间中的气体能依次经第二换气管、第二三通阀排出,使得清淤壳体能够下降至鱼塘底部;当淤泥清理装置需要向上升起时,通过第二三通阀将第二压力气源与第二换气管连通,进而向第一空间内注入气体,并使清淤壳体向上浮起。本实施例中,第二压力气源可选用高压气瓶、打气泵、鼓风机中的一种或多种,第二压力气源与控制系统相连。

62.在现有技术中,存在采用污水泵抽取污泥的方式。与该方式不同,本技术的淤泥清理装置采用了负压单元这一结构设计。采用清淤壳体和底部支撑件的目的在于:

63.1)形成一个负压空间,增加污水泵单次清淤面积,这对于降低清淤工作量具有极为重要的意义;

64.2)负压空间的形成,能够为淤泥的清理提供适当的吸力;淤泥与水形成泥水混合物,并通过污水泵排出,可排放至水渠内,实现清淤的目的;而负压空间的存在又避免了吸力过大的问题,为池塘底部保留一部分的淤泥,满足了“净而不尽”的处理要求;

65.3)基于清淤壳体与底部支撑件的结构设计,在清淤初始阶段,污水泵会先将负压空间内的淤泥清除;此时,清淤壳体内外的淤泥之间会形成高度差,清淤壳体外部的淤泥能通过淤泥进口一并进入负压空间内,进而通过污水泵向外排出;当浊度检测器测定的流体浑浊度达到设定值后,向控制系统发出指令,控制系统控制污水泵停止工作;

66.4)由于负压空间的存在,能够减少鱼虾等水产品与污水泵的接触,避免因吸力过大对水产品造成不必要的伤害;同时,负压空间的存在一定程度分散了污水泵的吸力,使得

水产品能经竖向淤泥进口逃逸;

67.5)通过浊度检测器对第一空间内的流体浑浊度进行实时检测,当浑浊度达到设定值时,表明相应区域的清淤工作已经完成,控制系统能向污水泵发出指令,使污水泵停止工作,实现清淤的自动处理。

68.前述结构解决了鱼塘清淤的问题,在使用时,当负压单元向上浮起后,通过拖船进行拖拽,即可到达下一清淤点,进而二次清淤操作。而如何能够简化操作,降低使用难度,一直是发明人希望解决的问题。在研制过程中,发明人在前述装置的基础之上,增加了移动单元,其具有结构合理,操作方便,不会大幅增加设备制造成本的优点,有利于清淤装置的实际应用和推广。

69.移动单元包括与清淤壳体相连的刚性移动管、前进控制阀、方向调节管、转向控制阀、水流移动三通阀、第四控制阀、第五控制阀、第五连接管、气流移动三通阀、第六控制阀、第七控制阀、第七连接管,刚性移动管通过第二端盖与清淤壳体相连,并能带动清淤壳体同步移动。方向调节管与刚性移动管连通,且方向调节管的轴向与刚性移动管的轴向相垂直。本实施例中,前进控制阀为一个,其设置在刚性移动管一端的轴向开口上,方向调节管位于刚性移动管的另一端;转向控制阀为两个,转向控制阀分别设置在方向调节管的两端轴向开口上;前进控制阀与两个转向控制阀t字型分布。

70.本实施例中,淤泥排出管包括淤泥第一排出段、淤泥第二排出段。其中,污水泵的出水口通过淤泥第一排出段与水流移动三通阀的第一个出入口连通,淤泥第二排出段与水流移动三通阀的第二个出入口连通,第四控制阀设置在淤泥第二排出段上,刚性移动管通过第五连接管与水流移动三通阀的第三个出入口连通,第五控制阀设置在第五连接管上。

71.本实施例中,第二换气管包括换气第一段、换气第二段。第二压力气源依次通过第二三通阀、换气第二段与气流移动三通阀的第一个出入口连通,气流移动三通阀的第二个出入口通过换气第一段与第一空间连通,第六控制阀设置在换气第一段上,刚性移动管通过第七连接管与气流移动三通阀的第三个出入口连通,第七控制阀设置在第七连接管上。

72.本实施例中,前进控制阀、转向控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀、第七控制阀分别与控制系统相连。

73.采用该装置,刚性移动管、前进控制阀、方向调节管、转向控制阀之间形成一个移动装置,依靠刚性移动管内的水流或气流的喷出,为淤泥清理装置提供相应的动力。当淤泥清理装置在水体内需要移动时,向刚性移动管内充入水流或气流,当前进控制阀打开时,气流或水流从刚性移动管上前进控制阀打开的一端喷出;淤泥清理装置在气流或水流的反作用力下,推动淤泥清理装置至设定位置后,前进控制阀关闭即可。当需要调整淤泥清理装置的前进方向时,以前进控制阀一端喷出的水流为前进动力,一侧的转向控制阀打开,从而完成相应的转向操作;当淤泥清理装置移动至设定位置后,关闭前进控制阀、转向控制阀即可。

74.本实施例中,当以水流作为动力时,第四控制阀、第七控制阀分别关闭,第五控制阀打开,污水泵抽取的水流依次经淤泥第一排出段、第五连接管进入刚性移动管内,作为淤泥清理装置前进的动力。当以气流作为动力时,第五控制阀、第六控制阀分别关闭,第七控制阀打开,第二压力气源内的高压气流依次经换气第二段、第七连接管进入刚性移动管内,作为淤泥清理装置前进的动力。

75.本实施例中,移动单元同时提供了气流动力和水流动力两种方式,使用者可根据需要进行选择,也可采用单一动力方式。

76.基于改进后的装置,其集清淤、移动为一体,且装置整体构思巧妙,生产成本低,能够大幅降低池塘淤泥清理成本。同时,该装置操作简单,使用方便,在水中能够自由移动,适应性极强。另外,本技术的装置也满足了发明人针对鱼塘提出的“净而不尽”的处理要求,清淤效果好、成本低、清淤时间短,无需对池塘进行抽干处理,且对池塘内的水产品基本无伤害,清淤后的池塘也为藻类的生长保留了必要的养分,有利于水产品的健康、高质量生长,改善水产品的品质,对于促进养殖户增产、增收,具有较好的现实意义。本技术作为一种实用、有用且高效的水产养殖辅助装置,具有较好的应用前景和较高的市场应用价值。

77.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1