一种顺直河道深潭浅滩自然化形态构造及构建方法与流程

1.本发明属于河道近自然生态修复技术领域,尤其涉及一种顺直河道深潭浅滩自然化形态构造及构建方法。

背景技术:

2.自然河流空间异质性高,主要体现在地形地貌、水力条件的变化性和复杂性,河道形态蜿蜒性和纵断面深浅交替的浅滩和深潭是重要特征之一。

3.河道交互存在的深潭和浅滩,可产生急流、缓流等多种水流条件,有利于水体自然富氧、生物多样性提高、水生动物栖息和河道水体自净。因此,如何在消除黑臭、保证水体水质稳步提升的前提下,建设既符合人民对自然流畅、水清岸绿、生物多样、景观协调这些美丽可见的外在感受,又达到安全可靠、人文彰显、惠民宜居、幸福可感内在需求的城市健康自然河道,是今后的研究重点。

4.现有技术中,有建议将已渠道化顺直河道护岸拆除,改为自然生态型护岸,但城市空间、资金、时间难以满足。有建议简单进行土方平衡,直接进行开挖和块石堆砌,但由于水力条件未经久许,深潭被泥沙淤积物填平、浅滩构造瓦解。公开号为cn111996984a的专利公开了兼具行洪、防洪的防汛装置及深潭浅滩构建方法,需设置多重挡板和预埋件,且存在管理调度问题。公开号为 cn103774608b的专利公开了一种城市河道清淤和浅滩-深潭重建联用方法,采用了底泥输送进搅拌机进行深潭抽吸,通过输泥槽输送至浅滩,结构非自然、管理复杂且另需动力。

5.我国近自然河道修复理念仍处于起步阶段,城市河道近自然优化亟需从原来改造自然的工程建设思维转向尊重自然、顺应自然的生态治理思维。基于以上相关专利技术对顺直河道深潭、浅滩近自然构建等方面存在的不足,本发明研究了一种顺直河道深潭浅滩自然化形态构造及构建方法。

技术实现要素:

6.发明目的:本发明的目的是提供一种可产生急流、缓流等复杂水流条件,形成河流水体自然深潭冲刷和浅滩淤积效果的顺直河道深潭浅滩自然话形态构造;

7.本发明的第二目的是提供一种构建上述形态构造的方法。

8.技术方案:本发明的顺直河道深潭浅滩自然化形态构造,包括若干左右交替设置于河道直立挡墙两侧的浅滩区及位于左右浅滩区之间的椭圆形深潭区,所述同岸相邻的两个浅滩区或深潭区之间的间距为河宽的1.5-3倍;

9.所述浅滩区包括沿水流方向前段的水生植物种植区,后段的淤泥回淤区,沿水生植物种植区边缘设置的木桩区以及位于木桩区的上游并与其相衔接的块石堆砌区,该块石堆砌区与淤泥回淤区的一侧相接壤;该构造还包括位于深潭区上游并垂直于水流方向堆砌的卵石堆带区,该卵石堆带区的两端分别与河道直立挡墙和块石堆砌区衔接。

10.进一步说,椭圆形深潭区的挖掘面积为15-40m2,控制椭圆形深潭区长轴与短轴尺

寸比为3:2-3:1;其长轴长5-8m,平行于河道流向和木桩区排布方向设置;短轴长3-5m,垂直于河道流向和木桩区排布方向设置。

11.进一步说,浅滩区高程超过河道底标高0.5m以上,深潭区高程低于河道底标高0.5m以上。

12.进一步说,木桩区及块石堆砌区构成缓坡式形态,木桩区成内向弧形设置,块石堆砌区呈外向弧形设置并伸向河道中心,块石堆砌区的上游顶端距离河道中心线2-5m。

13.进一步说,木桩区沿河道断面宽度为2-5m,桩长度同为4-6m,打入泥面下 2-4m,木桩顶低于河道常水位标高0.1-0.3m。

14.进一步说,水生植物种植区的堆土高度低于所述木桩顶部0.1-0.2m,水深为 0.2-0.5m。

15.进一步说,块石堆砌区沿水流方向堆砌高度逐渐增加,最后与所述水生植物种植区堆土高度相平。

16.进一步说,块石堆砌区初始时内部填堆土,该堆土高度呈缓坡式,坡度为 1:20-1:3。

17.进一步说,卵石堆带区与深潭区上弧线距离1-2m,卵石粒径200-500mm,堆砌高度0.3-0.5m。

18.本发明构建上述顺直河道深潭浅滩自然化形态构造的方法,包括如下步骤:

19.步骤一,于左右河道直立挡墙设置浅滩区:首先沿河道流向的前段设置木桩区,沿河道直立挡墙在该木桩区内设置水生植物种植区,并与木桩区衔接设置块石堆砌区,形成淤泥回淤区;

20.步骤二,设置深潭区:位于河道直立挡墙两侧的浅滩区内开挖椭圆形深槽形成深潭区,与浅滩区进行土方平衡,同时于深潭区上游设置卵石堆带区,该卵石堆带区的两端分别与河道直立挡墙和块石堆砌区衔接。

21.有益效果:与现有技术相比,本发明的显著优点为:首先,该顺直河道深潭浅滩自然化形态构造采用横断面塑造形式,能够产生急流、缓流等多种复杂水流条件,形成河流水体自然深潭冲刷和浅滩淤积效果,提高了深潭、浅滩断面形态的持久性,且能够一定程度上增加顺直河道的蜿蜒性;

22.其中,构建的深潭区横截面面积缩小10-30%,对应流速增加10-30%,呈束窄局部冲淤水力状态。构建的浅滩区采用木桩打设和缓坡式块石堆砌,末端横断面开阔,流速降低,自然形成泥砂沉降回淤区,深潭区和浅滩回淤区的构建将成为鱼类等水生生物休憩场所,汛期成为避难场所,提高了生物多样性;且木桩打设和缓坡式块石堆砌标高均低于常水位,汛期时较小影响行洪断面,能够满足行洪要求。构建的卵石堆带区,垂直于水流方向堆砌,有利于水体自然富氧,提高深潭区的水力条件。构建的水生植物种植区,采用对有机物、氮、磷具有较强吸附去除能力且景观效果好的美人蕉、香蒲、花叶芦竹、水葱等挺水植物,能够提高河道水生态环境和水体自净能力。

23.此外,本发明的构建方法采用人为引导与自然恢复相结合的方式,进行顺直河道内深槽和浅滩区的改造,以逐步提高河道自然化,有利于水体自然富氧、生物多样性提高、水生动物栖息、河道岸坡生态和水体自净提升;适用于直立挡墙、平面形态蜿蜒性差,挡墙周边难有滩涂、绿地改造空间的城市河道。

附图说明

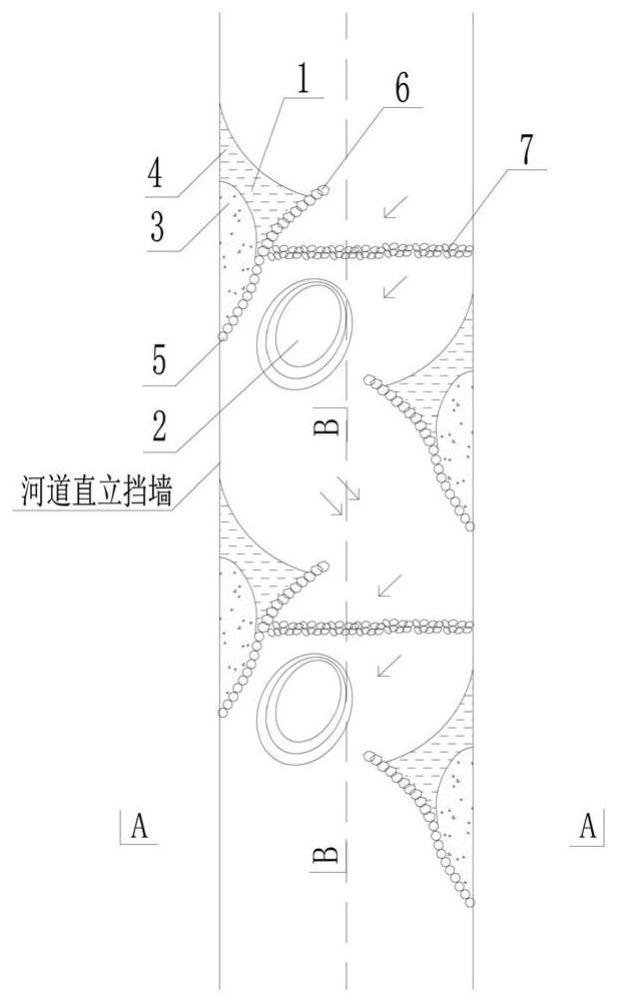

24.图1为本发明顺直河道深潭浅滩自然化形态构造的结构示意图;

25.图2为图1沿a-a面的剖视图;

26.图3为图1沿b-b面的剖视图。

具体实施方式

27.下面结合附图对本发明的技术方案做进一步详细说明。

28.如图1所示,本发明的顺直河道深潭浅滩自然化形态构造包括若干左右交替间隔设于河道直立挡墙两侧的浅滩区1,位于左右相隔浅滩区1之间的深潭区2,以及位于深潭区2上游,衔接浅滩区1和河道直立挡墙一侧的卵石堆带区7。同岸相邻的两个浅滩区或深潭区,间距为河宽的1.5-3倍,可成规模连续构建,或可根据施工空间及条件进行局部构建。

29.其中,如图2和图3所示,浅滩区1包括沿河道流向前段设置的木桩区5,该木桩区5可以采用松木桩或仿木桩等形式。木桩桩长同为4-6m,打入泥面下 2-4m,木桩顶低于河道常水位标高0.1-0.3m,成内向弧形,沿河道断面宽度为 2-5m。木桩区5内沿河道直立挡墙内侧设置堆土高、水深浅的水生植物种植区3。该水生植物种植区3内的的堆土高度低于所述木桩顶部0.1-0.2m,水深为 0.2-0.5m,种植的水生植物采用对有机物、氮、磷具有较强吸附去除能力且景观效果好的美人蕉、香蒲、花叶芦竹、水葱等挺水植物。

30.木桩区5位于浅滩区1沿河道流向的后段,上游衔接块石堆砌区6,块石尺寸采用30

×

30

×

30cm-40

×

40

×

60cm。块石堆砌区6沿水流方向堆砌高度逐渐增加,最后与木桩区5内水生植物种植区3填土高度相平。块石堆砌区6初始时内部可填堆土,堆土高度呈缓坡式,坡度为1:20-1:3,后期作为回淤区4,可收纳水流冲击泥砂的沉降。块石堆砌区6的形态呈外向弧形,伸向河中心,距离直立挡墙5-8m,最远处距离河中心线2-5m。

31.深潭区2为椭圆形深槽,位于左右岸交替设置的浅滩区1之间,采用工程挖掘形成,挖掘面积为15-40m2,控制椭圆形深潭区长轴与短轴尺寸比为3:2-3:1。椭圆形深潭区长轴长5-10m,平行于河道水流和浅滩区1的木桩区5排布方向,短轴长3-5m,垂直于水流方向及浅滩区1的木桩区5排布方向。

32.卵石堆带区7垂直于水流方向堆砌,位于靠近深潭区2的上游处,与深潭区 2上弧线距离1-2m,卵石粒径200-500mm,堆砌高度0.3-0.5m,横向与河道直立挡墙和浅滩区1的块石堆砌区6相衔接。

33.本发明构建该顺直河道深潭浅滩自然化形态构造的方法,包括如下步骤:

34.步骤一,于左右河道直立挡墙设置浅滩区1:首先沿河道流向的前段设置木桩区5,沿河道直立挡墙在该木桩区5内设置水生植物种植区3,并与木桩区5 衔接设置块石堆砌区6,形成淤泥回淤区4;

35.步骤二,设置深潭区2:位于河道直立挡墙两侧的浅滩区1内开挖椭圆形深槽形成深潭区2,与浅滩区进行土方平衡,同时于深潭区2上游设置卵石堆带区 7,该卵石堆带区7的两端分别与河道直立挡墙和块石堆砌区6衔接。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1