一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法与流程

1.本发明涉及岩土基坑工程技术领域,尤其涉及一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法。

背景技术:

2.随着我国经济建设的快速发展和城市化水平的不断提高,高层建筑的逐渐增多,城市地下空间得到大规模的开发和利用,伴随越来越多的地下工程建设,基坑开挖支护降水是建设中的重要过程,通常必须通过基坑降水减少地下水对基坑的开挖过程中的影响;基坑开挖过程中,常有存在上层滞水的情况,在滞水区域喷射混凝土形成坡面支护时,由于水泥成型速度较慢,往往存在坍塌的风险,同时现有的排水系统通常为竖直布置管井降水,并且在降水中无法根据实际降水需求,调整井点管的工作数量,从而引起降水成本增加,并且传统的施工工艺复杂,无法满足施工需求。

技术实现要素:

3.本发明所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法,通过预制模块配合连接筋固定在滞水层处,有效避免了支护结构坍塌的情况,并且集水管沿支护倾斜布置,并采用不同长度分别布置,减少降水成本。

4.为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

5.一种基坑上层滞水降水坡面支护装置,包括:

6.预制模块,所述预制模块呈矩形并在后面设有连接筋;

7.所述连接筋包括多根等距横向布置的横杆,以及沿横杆等距垂直布置的多根竖杆,所述横杆和竖杆的两端均弯曲为弧形状,所述预制模块上设有多个排水孔,且两侧设有多个通孔;

8.排水部件,所述排水部件包括动力部分、连接管和集水管;多个所述集水管通过连接管与动力部分连接,多个所述集水管沿坡面支护长度方向并与水平面呈固定角度倾斜布置,且相邻两个集水管的长度不同。

9.优选的,所述动力部分包括依次连接的真空泵、集水沉淀池和外接排水总管,所述真空泵与连接管连接。

10.优选的,所述集水管包括主管道和滤管;所述主管道与滤管连接;所述滤管上设有多个梅花形的进孔。

11.优选的,所述滤管部分由内至外依次套设有螺旋形的塑料管、细滤网、支撑架、粗滤网和外部防护网。

12.优选的,所述塑料管上设有多个缺口。

13.优选的,相邻两个所述的集水管长度分别为2.5米和5米,且两者之间的间距为1米。

14.优选的,所述竖杆两端超出预制模块高度部分,且超出部分长度为250mm。

15.一种基坑上层滞水降水坡面支护装置的施工方法,包括如下步骤:

16.步骤一:查明基坑地区地质情况,参照地质资料,大间距布孔再局部加密钻探获取对应参数并留置水文观测孔;

17.步骤二:根据坡面横向跨度以及对应参数确定井点孔位,并沿坡面由上层滞水层顶部长度方向依次开设深度和水平面夹角不同的孔位,形成多点位排水区域;

18.步骤三:根据对应孔位深度沉入对应长度的集水管,向孔位回填粗砂滤料,并在深度0.2—0.5米用黏土封口;

19.步骤四:将连接管与集水管连通,并通过动力部分进行抽取降水;

20.步骤五:降水后,将预制模块依次铺设在预留的上层滞水层区域内,并通过竖杆与上、下处预先成型的坡面支护结构连接;

21.步骤六:通过施工机械继续向下开挖基坑并喷射下部的混凝土支护与预制模块下部连接成型。

22.优选的,所述步骤三中在沉入集水管前,沿集水管分段绑定多个三角形支架滑入孔位对集水管支撑。

23.与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、通过通孔将预制模块与连接筋固定,并利用连接筋与预设的坡面支护结构连接,有效避免传统喷射混凝土成型慢,在滞水层处引起整体结构坍塌;2、通过集水管与水平面呈不同夹角深入上层滞水层,并配合不同的管长,将整体划分为多个抽水区域,可以调整降水的模式,从而有针对性的区域降水,不仅提高降水速度而且节省降水成本;3、通过施工方法对预制模块与基坑支护有效结合,并对集水管合理布置,从而达到预期的降水效果,顺利完成坡面支护工作。

附图说明

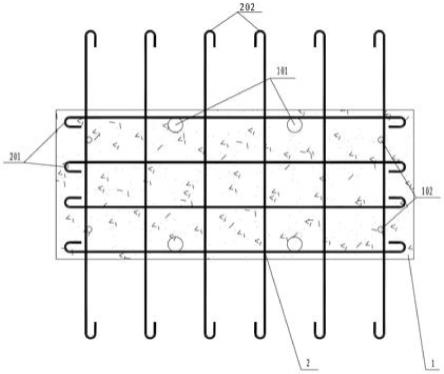

24.图1为一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法的预制模块结构示意图;

25.图2为一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法的集水管分布正面视图;

26.图3为一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法的整体结构示意图;

27.图4为一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法的集水管结构示意图;

28.图5为一种基坑上层滞水降水坡面支护装置及施工方法的外部防护网结构示意图。

29.图中:1、预制模块;2、连接筋;3、排水部件;4、动力部分;5、连接管;6、集水管;101、排水孔;102、通孔;201、横杆;202、竖杆;401、真空泵;402、集水沉淀池;403、外接排水总管;601、主管道;602、滤管;603、进孔;604、塑料管;605、细滤网;606、支撑架;607、粗滤网;608、外部防护网;609、缺口。

具体实施方式

30.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。

31.具体实施方式一:结合图1-5所示,一种基坑上层滞水降水坡面支护装置,其特征在于,包括:

32.预制模块1,预制模块1呈矩形并在后面设有连接筋2;

33.连接筋2包括多根等距横向布置的横杆201,以及沿横杆201等距垂直布置的多根竖杆202,横杆201和竖杆202的两端均弯曲为弧形状,预制模块1上设有多个排水孔101,且两侧设有多个通孔102;

34.排水部件3,排水部件3包括动力部分4、连接管5和集水管6;多个集水管6通过连接管5与动力部分4连接,多个集水管6沿坡面支护长度方向并与水平面呈固定角度倾斜布置,且相邻两个集水管6的长度不同;利用铁丝通过通孔102与横杆201连接固定,而竖杆202与喷射混凝土形成的坡面支护结构连接,同时横杆201和竖杆202两端为弯曲的弧形状,方便连接,而且通过排水孔101可以观察渗水情况;

35.根据滞水层情况沿着坡面支护长度方向,呈间距布置倾斜的集水管6,同时相邻两个集水管6长度不同,其中,较长的集水管6与水平面之间的夹角较小,而较短的集水管6则与水平面夹角较大,从而依靠长短结合,将滞水层划分为多个区域降水,根据需要全部启动集水管6满足前期的快速降水,或者部分启动集水管6进行后期的定期降水问题,节省了降水成本;其中,在连接管5与集水管6之间加装阀门实现控制开闭。

36.结合图2所示,动力部分4包括依次连接的真空泵401、集水沉淀池402和外接排水总管403,真空泵401与连接管5连接;真空泵401通过连接管5对集水管6抽取,实现负压抽取降水,水流通过后流入集水沉淀池402中,含有泥土和杂物的水流流动中,依靠重力自行沉淀,随后由外接排水总管403排出。

37.结合图4所示,集水管6包括主管道601和滤管602;主管道601与滤管602连接;所滤管602上设有多个梅花形的进孔603;滤管602部分深入上层滞水层内,在滤管602表面开设梅花形的进孔603便于对积水进行抽取,同时梅花形结构,增大了进水量,而且形成的边缘结构,增大了抽取时的吸力,提高工作效率;

38.可选的,滤管602部分由内至外依次套设有螺旋形的塑料管604、细滤网605、支撑架606、粗滤网607和外部防护网608;外部防护网608可以减少粗砂滤料的对滤管的挤压,保证通水顺畅,而粗滤网607与细滤网605完成对水流的过滤效果,同时在粗滤网607和细滤网605之间加装由多根圆柱和圆环圈组成的支撑架606,实现两者的分隔,使两者之间形成通水区域,并且有效增加了过滤效果,避免因粘连引起局部无法过滤,甚至堵塞,而且形成通水区域,便于水流通过,而螺旋形的塑料管604,水流可以沿螺旋形的塑料管604流动,起到引导进水的作用,提高抽取效率;

39.可选的,塑料管604上设有多个缺口609;沿螺旋形塑料管604的螺旋线上均匀布置弧形缺口609,可以减少塑料管604本体与滤管602的接触面积,并进一步减少对进孔603的遮挡,有效增加进水面积。

40.结合图2所示,相邻两个的集水管6长度分别为2.5米和5米,且两者之间的间距为1米;合理布置集水管6,提高结构的合理性,避免相邻两个集水管6出现抽水区域重叠,降低抽取效率。

41.结合图1所示,竖杆202两端超出预制模块1高度部分,且超出部分长度为250mm;竖杆202两端均超出预制模块高度250mm,同时超出部分50mm制成弯钩状,方便与上下钢筋网

搭接。

42.结合图5所示,外部防护网608由双层的圆环组成,且表面都设有棱形的通孔,用于通水,同时在两个圆环之间,位于通孔的中心处设有隔板,并且隔板沿外部防护网608的轴心依次设置,形成支撑,同时阻挡粗砂滤料,而且隔板上还设有小孔,用于连通两侧的区域,便于水流通过,在防护的同时,有效保证水流顺利流动。

43.一种基坑上层滞水降水坡面支护装置的施工方法,包括如下步骤:

44.步骤一:查明基坑地区地质情况,参照地质资料,大间距布孔再局部加密钻探获取对应参数并留置水文观测孔;

45.步骤二:根据坡面横向跨度以及对应参数确定井点孔位,并沿坡面由上层滞水层顶部长度方向依次开设深度和水平面夹角不同的孔位,形成多点位排水区域;

46.步骤三:根据对应孔位深度沉入对应长度的集水管6,向孔位回填粗砂滤料,并在深度0.2米用黏土封口;

47.步骤四:将连接管5与集水管6连通,并通过放置在坡顶的动力部分4进行抽取降水;

48.步骤五:降水后,将预制模块1依次铺设在预留的上层滞水层区域内,并通过竖杆202与上部分预先成型的坡面支护结构连接;

49.步骤六:通过施工机械继续向下开挖基坑并喷射下部的混凝土支护与预制模块1下部连接成型。

50.步骤三中在沉入集水管6前,沿集水管6分段绑定多个三角形支架滑入孔位对集水管6支撑;由于是呈角度布置集水管,相对于传统垂直布管,在回填粗砂滤料中,容易引起滤管与孔位出现局部贴附,降低抽水效果,通过分段加装三角形支架,与孔位内壁接触实现支撑,方便滤料的回填,同时保证抽水效果。

51.一种基坑上层滞水降水坡面支护装置的施工方法,包括如下步骤:

52.步骤一:查明基坑地区地质情况,参照地质资料,大间距布孔再局部加密钻探获取对应参数并留置水文观测孔;

53.步骤二:根据坡面横向跨度以及对应参数确定井点孔位之间相距1米,并沿坡面由上层滞水层顶部长度方向依次开设深度2.5米和5米,并与水平面夹角不同的孔位,形成多点位排水区域;

54.步骤三:根据对应孔位深度2.5米和5米沉入对应长度的集水管6,向孔位回填粗砂滤料,并在深度0.5米用黏土封口;

55.步骤四:将连接管5与集水管6连通,并通过放置在坡顶的动力部分4进行抽取降水;

56.步骤五:降水后,将预制模块1依次铺设在预留的上层滞水层区域内,并通过竖杆202与上部分预先成型的坡面支护结构连接;

57.步骤六:通过施工机械继续向下开挖基坑并喷射下部的混凝土支护与预制模块1下部连接成型

58.其中,对应参数包括物理力学参数和渗透参数,用于判断地质的实际情况;

59.步骤三:根据对应孔位深度沉入对应长度的集水管6,向孔位回填粗砂滤料,并在深度0.2-0.5米用黏土封口,防止漏气。

60.实施例1

61.工程项目位于北部地区占地105.9亩,总建筑面积185000m2,项目基坑周长1110m,面积68000m2,基坑开挖深度9.0m-9.8m,基坑开挖周边无建筑物,距离市政道路及管线较远,并且基坑采用复合土钉墙放坡支护方式;

62.首先查看地质情况,经地质查看以及资料分析显示,自上之下分别为

①

素填土、

②

粉质粘土、

③

细砂、

④

细砂、

⑤

粉质粘土和

⑥

细砂,同时经过布孔钻探获取地下水位埋深约18.0m,且地下水分布在细砂层中,从而基坑在开挖至

④

细砂层底部部位时出现坡面渗水情况,开挖至上层滞水层后,开挖面便出现渗水坍塌的情况,上层滞水层的细砂几乎处于“流态”,导致无法按照传统设计基坑支护方案用“喷射混凝土+钢筋网”的结构进行坡面支护(通过补充施工勘察,查明上层滞水情况,确定隔水层为

⑤

粉质粘土层,隔水层埋深为7.00-8.60m,厚度为0.30-0.90m。上层滞水层厚0.7m左右,上层滞水分布在

④

层细砂中,开挖期间依旧出现连续降雨,上层滞水水位呈上升趋势,根据勘察经验确定

④

细砂层渗透系数1.5

×

10-3cm/s);

63.传统采取的真空降水井点管均垂直使用,纵深较大,施工不便,根据坡面横向跨度以及对应参数确定井点孔位,孔位之间相距1米,并沿坡面由上层滞水层顶部长度方向依次开设深度为2.5米和5米的孔位,水平面夹角分别为25度和17度,形成多点位排水区域;

64.根据对应孔位2.5米和5米深度沉入对应长度的集水管6,向孔位回填粗砂滤料,并在对应深度0.4米用黏土封口;

65.将连接管5与集水管6连通,并通过放置在坡顶的动力部分4进行抽取降水,并且在安置降水井点管的同时进行了预制模块的制作,真空降水2天后,开挖基坑上层滞水层位置,坡面只有部分渗水而没有坍塌现象;

66.降水后,将预制模块1依次铺设在预留的上层滞水层区域内,并通过竖杆202与上部分预先成型的坡面支护的钢筋结构连接,施工快,拼接简单;

67.通过施工机械继续向下开挖基坑并喷射下部的混凝土支护与预制模块1下部连接成型,完成整体的施工;

68.项目完成整体进程顺利,安置降水井点管同时进行了预制模块的制作,真空降水2天后,开挖基坑上层滞水层位置,坡面只有部分渗水而没有坍塌现象,安置预制模块1后,会有少量水从预留排水孔渗出,当遇到连续降雨天气,预留排水孔渗水较多时,开启真空泵401,通过集水管6很好的防止大量上层滞水出现而破会支护好的坡面,工程整体进度有效得到了提升,同时避免了支护因渗水坍塌的情况,而且利用多点位排水区域根据不同的渗水状况,选择性排水,降低了排水成本。

69.应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1