一种位于基坑外部的支护桩加强结构及其施工方法与流程

1.本发明属于建筑工程深基坑施工领域,具体为一种位于基坑外部的支护桩加强结构及其施工方法。

背景技术:

2.在深基坑工程实施时,基坑支护较为普遍的做法是采用支护桩结构,但若基坑深度过大、周边土层软弱或其他不利等情况,就需要增加补强加固措施。目前应用的最多的方法为基坑内支撑法(混凝土结构、钢结构),可有效对基坑支护结构进行加强,保证深基坑结构的安全和稳定。但是这种做法,内支撑后期还需拆除。若为混凝土内支撑结构,破除和清运成本较大,工期影响较长;若为钢结构内支撑,拆除吊运仍会占用较多时间,影响后续施工,对项目整体进度造成影响。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于:本发明提供了一种位于基坑外部的支护桩加强结构及其施工方法,解决了现有基坑内支撑法后期拆除不便的问题。本发明结合现场实际情况,可显著提高支护结构整体稳定性,有效减少基坑的变形,进一步消除深基坑安全隐患。使用完毕后无需破除、清运,较传统方法节省了拆除清运内支撑所耗费的大量人工、机械费用,更对工程项目进度毫无影响。整体来说,有利于工程成本控制、安全管理、进度管理以及节能环保工作。

4.本发明目的通过下述技术方案来实现:

5.一种位于基坑外部的支护桩加强结构,包括围挡在基坑侧壁的支护桩,还包括位于基坑外部的锚固桩,支护桩的顶部之间连接有冠梁,锚固桩的顶部通过加强腋与冠梁连接。

6.进一步的,所述的锚固桩沿基坑侧壁的方向间隔布置。

7.进一步的,所述的加强腋包括一体的三角段和直线段,三角段的内侧边与冠梁连接,三角段的外端角与直线段连接,直线段与锚固桩连接。

8.进一步的,所述的基坑侧壁上开设有锚孔,锚孔的侧壁开设有扩孔,锚孔和扩孔内设有注浆材料,锚孔内通过注浆材料设有锚件,扩孔内通过注浆材料形成扩孔固结体,扩孔固结体的内端与锚固桩的外端卡设配合,锚件的端部与锚头组件连接,锚头组件将水平槽钢压设在支护桩的内端上。

9.进一步的,所述的锚头组件包括支撑钢板、钢板垫块和锚具,支撑钢板压设上下两个水平槽钢,锚件位于上下两个水平槽钢之间,锚件的端部与锚具连接,锚具的上端与支撑钢板的上端接触,锚具的下端与支撑钢板的下端之间设有钢板垫块。

10.进一步的,所述的加强腋的上部设有排水沟和硬化地面,排水沟位于内侧并沿基坑侧壁的方向布置,硬化地面位于外侧。

11.一种上述的位于基坑外部的支护桩加强结构的施工方法,首先完成支护桩和锚固

桩的施工,然后进行冠梁和加强腋的配筋,冠梁和加强腋同时浇筑为一体。

12.进一步的,所述的锚固桩的桩直径、混凝土强度等级、配筋规格和数量不小于支护桩的规格,加强腋的混凝土强度等级、配筋规格和数量不小于冠梁的规格。

13.进一步的,扩孔加强时,先进行锚孔的钻设,钻至中段时进行扩孔的开设,然后钻至设计深度,然后放入锚件,向锚孔和扩孔灌入注浆材料,注浆材料在扩孔内形成扩孔固结体,扩孔固结体卡设在锚固桩上提高锚件的抗拔能力,锚件的端部连接锚头组件,锚头组件将水平槽钢压设在支护桩上提高支护桩的向外支撑强度。

14.进一步的,加压反拉时,在锚固桩和加强腋的上方设置排水沟和硬化地面,排水沟位于内侧进行有组织的排水,防止雨水渗透进坑外土体内部增大支护外部侧压力,硬化地面在设计要求的安全距离之外,布置施工道路,在道路自身荷载及人车的动荷载等作用下,形成对锚固桩和加强腋的下压作用,从而加大对支护结构的拉力。

15.本发明的有益效果:

16.1、锚固桩结构设计位置保证了其较大的顶部抗变形能力,可采用同支护桩构造,施工简便,易于现场实施。

17.2、加强腋结构可采用同冠梁构造,施工简便,易于现场实施。加强腋结构可加大对冠梁的拉力,与锚固桩相连,可有效减少支护桩顶部的变形位移量。

18.3、锚件(锚杆/锚索)扩孔加强结构,扩孔位置设计于锚固桩外侧,受锚固桩自身作用,可大大加强锚件的抗拔性能,有效增强支护结构在竖向中部区域的抗变形性能。

19.4、加压反拉的作用力系统,是在锚固桩、加腋连系结构的基础上,设置的二次增强保障措施,可有效减小支护结构位移,增强其整体稳定性,大大提高了支护结构的安全性能。

20.5、本结构仅一次施工,不需破除、清运,绿色环保,减少了传统施工方法拆除、清运内支撑所耗费的大量人工、机械费用,有利于成本控制。

21.6、无破除、清运工作,对工程后续施工无影响,较传统施工方法大大缩短了工期,便于进度管理。

22.前述本发明主方案及其各进一步选择方案可以自由组合以形成多个方案,均为本发明可采用并要求保护的方案;且本发明,(各非冲突选择)选择之间以及和其他选择之间也可以自由组合。本领域技术人员在了解本发明方案后根据现有技术和公知常识可明了有多种组合,均为本发明所要保护的技术方案,在此不做穷举。

附图说明

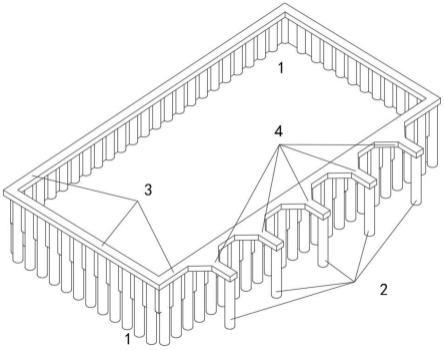

23.图1是本发明的锚固桩布置结构俯视图。

24.图2是本发明的锚固桩布置结构侧视图。

25.图3是本发明的加强腋连系结构示意图。

26.图4是本发明的加强腋整体结构示意图。

27.图5是本发明的扩孔加强结构示意图。

28.图6是本发明的加压反拉结构示意图。

29.图中:1-支护桩,2-锚固桩,3-冠梁,4-加强腋,5-锚孔,6-扩孔,7-锚件,8-水平槽钢,9-支撑钢板,10-钢板垫块,11-锚具,12-排水沟,13-硬化地面。

30.注:支护桩以外的区域默认为自然土层,为了更清晰的说明,故未填充土壤部分。

具体实施方式

31.下列非限制性实施例用于说明本发明。

32.实施例1:

33.参考图1~图6所示,一种位于基坑外部的支护桩加强结构,包括支护桩1、锚固桩2、冠梁3、加强腋4、锚孔5、扩孔6、锚件7、水平槽钢8、支撑钢板9、钢板垫块10、锚具11、排水沟12和硬化地面13。

34.支护桩1围挡在基坑侧壁的四周,对基坑外部的土层进行支撑。锚固桩2位于基坑外部,为支护桩1提供位于基坑外部的支撑,而且在施工后期,不需要对锚固桩2进行拆除,简化了施工步骤。

35.支护桩1的顶部之间连接有冠梁3,冠梁3为钢筋混凝土结构,用于将所有的支护桩1连接为一体,提高整体的支护强度和稳定性。锚固桩2的顶部通过加强腋4与冠梁3连接,加强腋4为钢筋混凝土结构,加强腋4将锚固桩2的支撑作用传递给冠梁3和支护桩1,实现在基坑外部的加强作用。

36.锚固桩2沿基坑侧壁的方向间隔布置,形成对冠梁3的多点支撑,保证支撑的可靠性。加强腋4包括一体的三角段和直线段,三角段的内侧边与冠梁3连接,保证较大的支撑作用面,三角段的外端角与直线段连接,直线段与锚固桩2连接。

37.基坑侧壁上开设有锚孔5,锚孔5可以穿过锚固桩2也可以错开锚固桩2,锚孔5的侧壁开设有扩孔6。锚孔5和扩孔6内设有注浆材料,锚孔5内通过注浆材料设有锚件7,锚件7为锚杆或锚索。扩孔6内通过注浆材料形成扩孔固结体,扩孔固结体的内端与锚固桩2的外端卡设配合。

38.锚件7的端部与锚头组件连接,锚头组件包括支撑钢板9、钢板垫块10和锚具11,支撑钢板9压设上下两个水平槽钢8,将水平槽钢8压设在支护桩1的内端上,为支护桩1提供向外的支撑,提高支护桩1的稳定性。锚件7位于上下两个水平槽钢8之间,锚件7的端部与锚具11连接,锚具11的上端与支撑钢板9的上端接触,锚具11的下端与支撑钢板9的下端之间设有钢板垫块10,实现锚具11的倾斜放置,满足锚件7的斜插锚固。

39.加强腋4的上部设有排水沟12和硬化地面13。排水沟12位于内侧并沿基坑侧壁的方向布置,对即将进入基坑内的流水进行汇聚,避免基坑内积水影响支护效果。硬化地面13位于外侧,硬化地面13用于供人员和车辆行走,为锚固桩2和加强腋4提供额外的下压力,从而提高结构稳定性,再作用在支护桩1和冠梁3上,进一步提高支柱的可靠度。

40.实施例2:

41.参考图1~图6所示,一种实施例1的位于基坑外部的支护桩加强结构的施工方法:首先完成支护桩1和锚固桩2的施工,然后进行冠梁3和加强腋4的配筋,冠梁3和加强腋4同时浇筑为一体。

42.锚固桩2的桩直径、混凝土强度等级、配筋规格和数量不小于支护桩1的规格,保证具有良好的锚固强度。不同于支护桩1为悬臂式结构,桩体四周为密实土质条件,锚固桩2只要保证深入支护结构外土体滑移面下一定深度,桩长可相对支护桩1略短。

43.加强腋4的混凝土强度等级、配筋规格和数量不小于冠梁3的规格,加强腋4与锚固

桩2桩顶相连,并与支护桩1的冠梁3同时浇筑为一体,从而将支护桩1与锚固桩2连接为一体,利用锚固桩2对支护桩1进行加强。

44.扩孔加强时,先进行锚孔5的钻设,钻至中段时进行扩孔6的开设,然后钻至设计深度,然后放入锚件7,向锚孔5和扩孔6灌入注浆材料,注浆材料在扩孔6内形成扩孔固结体,扩孔固结体卡设在锚固桩2上提高锚件7的抗拔能力,进而增强支护结构整体稳定性。锚件7的端部连接锚头组件,锚头组件将水平槽钢8压设在支护桩1上,整体上提高支护桩1的向外支撑强度。

45.加压反拉时,在锚固桩2和加强腋4的上方设置排水沟12和硬化地面13,排水沟12位于内侧进行有组织的排水,防止雨水渗透进坑外土体内部增大支护外部侧压力。硬化地面13在设计要求的安全距离之外,布置施工道路,在道路自身荷载及人车的动荷载等作用下,形成对锚固桩2和加强腋4的下压作用,从而加大对支护结构的拉力,可有效减小支护结构朝向基坑内侧的位移,进一步加强基坑支护结构的安全稳定性。

46.前述本发明基本例及其各进一步选择例可以自由组合以形成多个实施例,均为本发明可采用并要求保护的实施例。本发明方案中,各选择例,与其他任何基本例和选择例都可以进行任意组合。

47.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1