一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法与流程

1.本发明涉及建筑地基处理的技术领域,尤其涉及一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法。

背景技术:

2.目前,由于南方多山多丘陵,很多丘陵形成的山沟内存在当地政府部门组织施工的回填土区域,形成了如图1所示的特殊地质,地基有一部分是坚硬的岩石区,另一部分松软的回填土区域,岩石区的承载力大,沉降慢,沉降量小;而回填土区的承载力小,沉降快,沉降量大。在此地质区域处建立建筑物,随着时间的流逝,建筑物两侧的沉降不均匀,容易导致建筑物倾覆坍塌。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本发明的实施例提供了一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法,旨在针对山区丘陵地区回填土地块这种特殊地形的地基解决两种地质沉降不均匀导致的建筑物倾覆坍塌的问题。

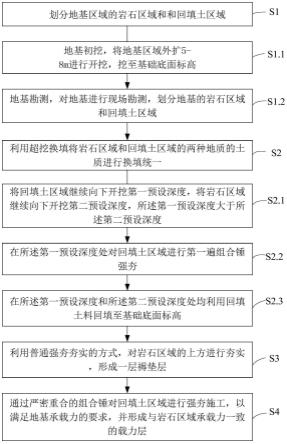

4.本发明的实施例提供一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法,包括以下具体步骤:

5.s1:划分地基区域的岩石区域和和回填土区域;

6.s2:利用超挖换填将岩石区域和回填土区域的两种地质的土质进行换填统一;

7.s3:利用普通强夯夯实的方式,对岩石区域的上方进行夯实,形成一层褥垫层;

8.s4:通过严密重合的组合锤对回填土区域进行强夯施工,以满足地基承载力的要求,并形成与岩石区域承载力一致的载力层。

9.可选地,所述步骤s1包括以下具体步骤:

10.s1.1:地基初挖,将地基区域外扩5-8m进行开挖,挖至基础底面标高;

11.s1.2:地基勘测,对地基进行现场勘测,划分地基的岩石区域和回填土区域。

12.可选地,所述步骤s2具体包括:

13.s2.1:将回填土区域继续向下开挖第一预设深度,将岩石区域继续向下开挖第二预设深度,所述第一预设深度大于所述第二预设深度;

14.s2.2:在所述第一预设深度处对回填土区域进行第一遍组合锤强夯;

15.s2.3:在所述第一预设深度和所述第二预设深度处均利用回填土料回填至基础底面标高。

16.可选地,所述回填土料为所述步骤s2.1中分别在回填土区域和岩石区域挖出的砂土和石块的混合。

17.可选地,步骤s2.3中,还包括对所述回填土料中的石块进行二次破碎,所述石块的最大粒径不大于30cm。

18.可选地,所述第一预设深度为5-7m,所述第二预设深度为2-3m。

19.可选地,所述第一预设深度为5m,所述第二预设深度为2m。

20.本发明的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本发明的山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法中通过控制开挖深度、回填材料以及不同区域的夯实处理方式,达到软化承载力过高的区域,硬化承载力较低的区域,最终使整体承载力几乎一致,达到设计要求,有效防止建筑物因沉降不均匀而发生倾覆坍塌的情况。同时提出了两边严密重合组合锤强夯加强回填土区域承载力的方式,有效解决回填土承载力严重不足的情况。

附图说明

21.图1是本发明提供的一实施例中的地质情况示意图;

22.图2是本发明处理后的地基示意图;

23.图3是图2中的组合锤结构处的放大示意图;

24.图4是本发明提供的地基处理方法一实施例的流程示意图。

25.图中:回填土区域1、岩石区域2、回填土料3、建筑物4、组合锤5。

具体实施方式

26.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。

27.目前,由于南方多山多丘陵,很多丘陵形成的山沟内存在当地政府部门组织施工的回填土区域,形成了如图1所示的特殊地质,地基有一部分是坚硬的岩石区,另一部分松软的回填土区域,岩石区的承载力大,沉降慢,沉降量小;而回填土区的承载力小,沉降快,沉降量大。在此地质区域处建立建筑物,随着时间的流逝,建筑物两侧的沉降不均匀,容易导致建筑物倾覆坍塌。

28.为解决两种地质沉降不均匀导致的建筑物倾覆坍塌的问题,本技术提出一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法。

29.请参考图1-图4所示,本发明的实施例提供的一种山区丘陵地区回填土地块的地基处理方法,包括以下具体步骤:

30.s1:划分地基区域的岩石区域2和和回填土区域1;

31.具体地,步骤s1包括以下步骤:

32.s1.1:地基初挖,将地基区域外扩5-8m进行开挖,挖至基础底面标高;

33.s1.2:地基勘测,对地基进行现场勘测,确定地基的岩石区域2和回填土区域1;

34.s2:利用超挖换填将岩石区域2和回填土区域1的两种地质的土质进行换填统一;利用超挖换填的方式将两种地质的土质进行换填统一,从而保证不会因为土质原因产生不均匀的沉降。

35.具体地,步骤s2包括以下步骤:

36.s2.1:将回填土区域1继续向下开挖第一预设深度,将岩石区域2继续向下开挖第二预设深度,所述第一预设深度大于所述第二预设深度。

37.其中,所述第一预设深度为5-7m,所述第二预设深度为2-3m。优选地,本实施例中第一预设深度为5m,第二预设深度为2m。

38.s2.2:在所述第一预设深度处对回填土区域1进行第一遍组合锤5强夯;第一遍组

合锤将回填土区域1进行强夯,有助于为回填土区域1建立一个稳定牢固的地基基础。

39.s2.3:在所述第一预设深度和所述第二预设深度处均利用回填土料3回填至基础底面标高,有助于统一回填土区区域1和岩石区域2的土质,同时平整地面。

40.其中,所述回填土料3为所述步骤s2.1中分别在回填土区域1和岩石区域 2挖出的砂土和石块的混合。在回填土料3回填前还需对所述回填土料3中的石块进行二次破碎,所述石块的最大粒径不大于30cm。石块的粒径越小,与沙土混合时越均匀,石块与石块之间的缝隙越容易被填充,从而地基的承载力越大,越牢固。

41.s3:利用普通强夯夯实的方式,对岩石区域2的上方进行夯实,形成一层褥垫层;褥垫层相较于岩石层,是将岩石区域2的土质变软。

42.s4:通过严密重合的组合锤5对回填土区域1进行强夯施工,以满足地基承载力的要求,并形成与岩石区域2承载力一致的载力层。组合锤5施工在地基下形成密实墩体,可以有效增强地基的承载力。通过两遍严密重合的组合锤5 对回填土区域1进行强夯施工,将回填土区域1相较于以前变硬,从而使得变硬的回填土区域1和变软的岩石区域2在满足地基承载力要求的同时,回填土区域1和岩石区域2的承载力基本一致,沉降速度和沉降量一致,从而防止建筑物4倾覆坍塌。

43.本技术通过控制开挖深度、回填材料以及不同区域的夯实处理方式,达到软化承载力过高的区域,硬化承载力较低的区域,最终使整体承载力几乎一致,达到设计要求,有效防止建筑物4因沉降不均匀而发生倾覆坍塌的情况。同时提出了两边严密重合组合锤5强夯加强回填土区域1承载力的方式,有效解决回填土承载力严重不足的情况。

44.在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本技术请求保护的范围。

45.在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1