一种地下管廊与监测系统

1.本发明属于管廊设施技术领域,具体的说,涉及一种地下管廊与监测系统。

背景技术:

2.地下管廊又称“共同管沟”,就是把市政、电力、通讯、燃气、供水排水等各种管线集于一体,在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道。地下管廊可有效杜绝“拉链马路”现象,让技术人员无需反复开挖路面,在管廊中就可对各类管线进行抢修、维护、扩容改造等,同时大大缩减管线抢修时间。地下管廊短则几公里,长则数十公里,一方面,地下管廊常伴随着潮湿环境,对输送管道以及配套设施的使用寿命和正常功能会造成影响,另一方面,巡检人员不可能实时完全掌握地下管廊的运行工况,需要定期进行大量的巡检工作,存在着劳动强度大,且工作量大以及检测难度大的问题,且关于地下管廊的结构稳定性很难进行监测,为此,我们提供了一种地下管廊与监测系统,用于地下管廊显性及隐性的工况进行监测,以及时发现问题并有效处理,保证地下管廊正常运行。

技术实现要素:

3.本发明提供一种地下管廊与监测系统,用于解决上述背景技术中所提到的技术问题,以保证地下管廊的正常运行。

4.为实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:

5.一种地下管廊与监测系统,包括管廊主体,管廊主体内铺设有输送管道和通风管道,所述管廊内还设有结构应变监测装置、环境动态监测装置和管廊除湿装置,结构应变监测装置包括若干个应变监测单元,若干个应变监测单元靠近管廊主体内侧壁并沿管廊主体长度方向间隔设置,环境动态监测装置包括若干个探测异常装置控制单元,若干个探测异常装置控制单元设置于管廊主体顶部并沿管廊主体长度方向间隔设置,管廊除湿装置包括若干个除湿单元,除湿单元设置于管廊主体顶部并沿管廊主体长度方向间隔设置,输送管道和通风管道通过支撑装置沿管廊主体长度方向水平铺设,结构应变监测装置、环境动态监测装置和管廊除湿装置与控制系统电性连接。

6.进一步的,所述应变监测单元包括应变监测支架,应变监测支架贴近管廊主体的上下左右四个方向的侧壁设置,应变监测支架与管廊主体的侧壁之间设有若干个应变传感器,应变监测支架上开设有与应变传感器适配的安装槽,各应变传感器根据需要分布于应变监测支架与管廊主体之间的各个位置,以用于对管廊主体的结构进行随时监测,并通过数据传输线路输送给控制系统。

7.进一步的,所述应变监测支架包括沿管廊主体的侧壁周向均匀布置的纵向支撑杆,相邻两纵向支撑杆之间通过若干个横向调节支撑杆相连,各横向调节支撑杆沿纵向支撑杆长度方向间隔布置,横向调节支撑干包括两支撑杆本体和伸缩调节杆,两支撑干本体的一端与纵向支撑杆滑动连接,另一端与伸缩调节杆的端部螺纹连接,两支撑杆本体的另一端加工有内螺纹,伸缩调节杆的两端加工有外螺纹,中间部位为六棱柱状结构,通过旋转

伸缩调节杆可以改变两支撑杆本体之间的距离,进而可以调整横向调节支撑杆沿纵向支撑杆长度方向的位置。

8.进一步的,所述环境动态监测装置包括综合管廊观测基站、无限数据传输单元、无线连接的综合控制中心,综合管廊观测基站设置在地下,综合管廊观测基站与无线连接的综合控制中心通过无限数据传输单元进行数据的传输与控制;综合管廊观测基站包括供电单元、地下综合管廊异常参数自动探测装置、探测异常装置控制单元,探测异常装置控制单元与地下综合管廊异常参数自动探测装置连接,探测异常装置控制单元监测采集地下综合管廊异常参数自动探测装置采集的异常参数,探测异常装置控制单元将所采集的异常参数传输给无线数据传输单元,供电单元为地下综合管廊异常参数自动探测装置与探测异常装置控制单元供电;无线数据传输单元将探测异常装置控制单元采集的地下综合管廊异常参数传送给综合控制中心。

9.进一步的,所述综合控制中心包括数据库服务器、预警系统服务器、管线异常参数故障分析及预警单元、监测与预警会商单元、监测与预警发布单元,数据库服务器与预警系统服务器连接,预警系统服务器与监测与预警会商单元、监测与预警发布单元连接,无线数据传输单元包括数据传输装置、远程终端设备、北斗数据传输单元、cdma通信单元、gprs通信单元、北斗短报文单元;数据传输装置、远程终端设备、北斗数据传输单元分别与探测异常装置控制单元连接,cdma通信单元、gprs通信单元与数据传输装置、远程终端设备连接构成无线移动通信传输通道,北斗数据传输单元和北斗短报文单元连接构成北斗卫星数据传输通道。

10.进一步的,所述供电单元包括太阳能电池和锂电蓄电池,太阳能电池与锂电池连接形成供电系统,为地下综合管廊异常参数自动探测装置与探测异常装置控制单元供电,采用太阳能蓄电池为主,锂电蓄电池为辅,无线数据传输单元将采集的地下综合管廊异常参数传送给综合控制中心的数据库服务器。

11.进一步的,所述管廊除湿装置包括固设于管廊主体一侧的排风座,管廊主体的另一侧固定有回风座,排风座与回风座之间连接有通风管道,排风座与通风管道之间连接有出风口,通风管道与回风座之间连接有进风口,通风管道上安装有热交换装置、除湿机主体和风机。

12.进一步的,所述热交换装置内部设置有加热装置、水热交换装置、空气源热泵装置、气热交换装置与热力元件,气热交换装置接入通风管道,气热交换装置连接热力元件与空气源热泵装置,热力元件与空气源热泵装置连接水热交换装置,水热交换装置连接加热装置,加热装置连接通风管道。

13.进一步的,所述支撑装置包括两个支座、撑杆和套设在输送管道上的外滑套,两个支座设置在输送管道的两侧,支座与撑杆下端铰接,撑杆共设置有两个,两个撑杆下端铰接在支座的同一处,每个撑杆分别与一外滑套铰接,且两撑杆对称设置;撑杆通过撑杆长度调节装置连接在支座和外滑套之间,撑杆长度调节装置下端铰接在支座上,上端与撑杆一端螺纹连接,撑杆另一端铰在外滑套上;输送管道上固设有挡板,外滑套与挡板设置有弹簧;挡板上固定有水平刻度尺,水平刻度尺上设置有两个开关,每个开关分别控制一报警灯,外滑套上固定有用于触发两个开关的竖向指针,竖向指针位于两个开关之间,当支座的活动量超过设定值时,竖向指针会对其中一开关施加压力,触发开关。

14.进一步的,所述外滑套与输送管道之间设置有内滑套,内滑套和输送管道之间设置有防滑垫,支座上铰接有表盘,表盘上设置有预警等及其开关,支座上固定有旋转指针,初始状态下旋转指针顶部位于表盘正中间,当支座的旋转角度超过设定值时,旋转指针对预警灯的开关施加压力,使预警灯打开。

15.本发明由于采用了上述的结构,其与现有技术相比,所取得的技术进步在于:

16.(1)一方面,通过设置结构应变加测装置,对地下管廊的结构应变进行及时监测,并将相关数据信息传递给控制系统,工作人员通过反馈的信息及时发现肉眼无法可见的隐性信息,做出相应的措施;

17.(2)另一方面,通过环境动态监测装置对地下管廊的内部环境进行监测,并将相应数据信息传递给控制系统,工作人员通过反馈的信息及时发现肉眼可见的显性信息,做出相应的措施;

18.(3)通过设置除湿装置,可以及时对地下管廊内的环境进行有效改善,避免潮湿环境对相关配套设施造成的损坏,提高地下管廊及相关配套设施的使用寿命。

19.综上,本发明可对地下管廊的运行情况进行全面的实时监测,能够在地下管廊出现故障问题时及时获取相关信息,从而使工作人员及时做出相应的措施,以保证地下管廊的正常使用功能,适用于管廊设施技术领域。

附图说明

20.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

21.在附图中:

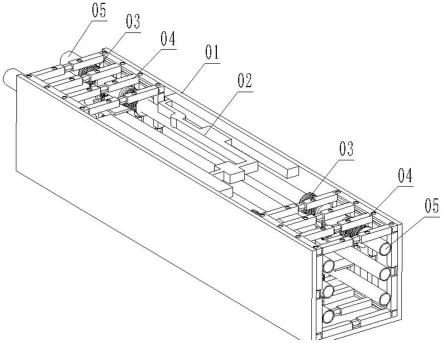

22.图1为本发明的结构示意图;

23.图2为本发明实施例的左视图;

24.图3为本发明实施例中结构应变监测装置的结构示意图;

25.图4为本发明实施例中结构应变监测装置的左视图;

26.图5为本发明实施例中环境动态监测装置系统原理图;

27.图6为本发明实施例中管廊除湿装置的结构示意图;

28.图7为本发明实施例中热交换装置的结构示意图;

29.图8为本发明实施例中除湿系统的结构示意图;

30.图9为本发明实施例中温湿度检测报警模块的结构示意图;

31.图10为本发明实施例中支撑装置的结构示意图;

32.图11为本发明实施例中支撑装置的左视图;

33.图12为本发明实施例中穿地裂缝处自适应支架安装示意图;

34.图13为本发明实施例中支撑高度自动调节示意图;

35.图14为支座旋转报警示意图。

36.标注部件:01-管廊主体,02-管廊除湿装置,21-出风口,22-排风座,23-回风座,24-风机,25-除湿机主体,26-通风管道,27-热交换装置,28-进风口,29-加热装置,210-水热交换装置,211-空气源热泵装置,212-气热交换装置,213-热力元件,03-支撑装置,31-支座,32-撑杆,33-撑杆长度调节装置,34-内滑套,35-外滑套,36-报警灯,37-水平刻度尺,

38-弹簧,39-轴承,310-挡板,311-支座旋转预警装置,312-螺栓,313-预埋件,314-竖向指针,315-预警指示针,317-表盘,318-预警灯,319-初始位置,320-指针向左移动后位置,04-结构应变监测装置,40-纵向支撑杆,41-安装槽,42-横向调节支撑杆,43-伸缩调节杆,05-输送管道,06-环境动态监测装置,61-综合管廊观测基站,62-无线数据传输单元,63-综合控制中心,64-太阳能电池,65-锂电蓄电池,66-地下综合管廊异常参数自动探测装置,67-探测异常装置控制单元,68-数据传输装置,69-远程终端设备,610-北斗数据传输单元,611-cdma通信单元,612-gprs通信单元,613-北斗短报文单元,614-数据库服务器,615-预警系统服务器,616-管线异常参数故障分析及预警单元,617-监测与预警会商单元,618-监测与预警发布单元。

具体实施方式

37.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明。应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

38.本发明公开了一种地下管廊与监测系统,如图1所示,包括管廊主体01,管廊主体01内铺设有输送管道05和通风管道26,所述管廊内还设有结构应变监测装置04、环境动态监测装置06和管廊除湿装置02,结构应变监测装置04包括若干个应变监测单元,若干个应变监测单元靠近管廊主体01内侧壁并沿管廊主体01长度方向间隔设置,环境动态监测装置06包括若干个探测异常装置控制单元67,若干个探测异常装置控制单元67设置于管廊主体01顶部并沿管廊主体01长度方向间隔设置,管廊除湿装置02包括若干个除湿单元,除湿单元设置于管廊主体01顶部并沿管廊主体01长度方向间隔设置,输送管道05和通风管道26通过支撑装置03沿管廊主体01长度方向水平铺设,结构应变监测装置04、环境动态监测装置06和管廊除湿装置02与控制系统电性连接。

39.作为本发明一个优选的实施例,如图所示,所述应变监测单元包括应变监测支架,应变监测支架贴近管廊主体01的上下左右四个方向的侧壁设置,应变监测支架与管廊主体01的侧壁之间设有若干个应变传感器,应变监测支架上开设有与应变传感器适配的安装槽41,各应变传感器根据需要分布于应变监测支架与管廊主体01之间的各个位置,以用于对管廊主体01的结构进行随时监测,并通过数据传输线路输送给控制系统。一般情况下,在管廊主体01的上、左、右三个方向设置应变传感器。

40.进一步的,所述应变监测支架包括沿管廊主体01的侧壁周向均匀布置的纵向支撑杆40,相邻两纵向支撑杆40之间通过若干个横向调节支撑杆42相连,各横向调节支撑杆42沿纵向支撑杆40长度方向间隔布置,横向调节支撑干包括两支撑杆32本体和伸缩调节杆43,两支撑干本体的一端与纵向支撑杆40滑动连接,另一端与伸缩调节杆43的端部螺纹连接,两支撑杆32本体的另一端加工有内螺纹,伸缩调节杆43的两端加工有外螺纹,中间部位为六棱柱状结构,通过旋转伸缩调节杆43可以改变两支撑杆32本体之间的距离,进而可以调整横向调节支撑杆42沿纵向支撑杆40长度方向的位置。

41.本实施例的有益效果在于:纵向支撑杆40布置在管廊主体01的四个角的位置,并通过若干个横向调节支撑杆42进行横向支撑,将四个纵向支撑杆40连接起来,形成一个稳定的整体结构,该稳定的整体结构根据地理环境及实际需要,沿管廊主体01长度方向间隔布置,也可以在某一地质条件特殊的地段连续布置,一方面,可以通过改变调节支撑杆32的

数量,改变应变传感器的数量,通过伸缩调节杆43来改变横向调节支撑杆42的位置,从而改变安装槽41内应变传感器的探测位置,从而实现根据需要改变结构应变监测位置,准确并及时监测到管廊主体01的结构应变情况,在出现问题时及时做出相应措施,保证管廊正常运行,另一方面,通过横向调节支撑杆42将四个纵向支撑杆40组成的稳定性整体,可以对管廊主体01起到一定的加固和支撑作用,在一定程度上为管廊主体01的稳定性提供保障作用,在管廊侧壁或顶部出现结构变化或发生安全危险时,起到至关重要的支撑作用。

42.作为本发明一个优选的实施例,如图所示,所述环境动态监测装置06包括综合管廊观测基站61、无限数据传输单元、无线连接的综合控制中心63,综合管廊观测基站61设置在地下,综合管廊观测基站61与无线连接的综合控制中心63通过无限数据传输单元进行数据的传输与控制;综合管廊观测基站61包括供电单元、地下综合管廊异常参数自动探测装置66、探测异常装置控制单元67,探测异常装置控制单元67与地下综合管廊异常参数自动探测装置66连接,探测异常装置控制单元67监测采集地下综合管廊异常参数自动探测装置66采集的异常参数,探测异常装置控制单元67将所采集的异常参数传输给无线数据传输单元62,供电单元为地下综合管廊异常参数自动探测装置66与探测异常装置控制单元67供电;无线数据传输单元62将探测异常装置控制单元67采集的地下综合管廊异常参数传送给综合控制中心63。

43.进一步的,所述综合控制中心包括数据库服务器614、预警系统服务器615、管线异常参数故障分析及预警单元616、监测与预警会商单元617、监测与预警发布单元618,数据库服务器614与预警系统服务器615连接,预警系统服务器615与监测与预警会商单元617、监测与预警发布单元618连接,无线数据传输单元包括数据传输装置、远程终端设备、北斗数据传输单元、cdma通信单元、gprs通信单元、北斗短报文单元;数据传输装置、远程终端设备、北斗数据传输单元分别与探测异常装置控制单元连接,cdma通信单元、gprs通信单元与数据传输装置、远程终端设备连接构成无线移动通信传输通道,北斗数据传输单元和北斗短报文单元连接构成北斗卫星数据传输通道。

44.所述供电单元包括太阳能电池和锂电蓄电池,太阳能电池与锂电池连接形成供电系统,为地下综合管廊异常参数自动探测装置与探测异常装置控制单元供电,采用太阳能蓄电池为主,锂电蓄电池为辅,无线数据传输单元将采集的地下综合管廊异常参数传送给综合控制中心的数据库服务器614。

45.具体地,所述综合管廊观测基站61包括太阳能电池61、锂电蓄电池65、地下综合管廊异常参数自动探测装置66(各种地下管线异常参数探测,例如供水、排水管道异常流量参数传感器、燃气管道异常泄露参数传感器、热力管道水压水温一体化传感器、电力、通信管线异常阻断参数传感器、管道、管线腐蚀老化异常传感器等)、探测异常装置控制单元67。所述太阳能电池61与所述锂电蓄电池65形成基于太阳能的供电系统,供电系统为所述地下综合管廊异常参数自动探测装置66与探测异常装置控制单元67供电,探测异常装置控制单元67采集地下综合管廊异常参数自动探测装置66采集的异常参数,探测异常装置控制单元67将所采集的异常参数传输给无线数据传输单元62。由于采用太阳能蓄电池为主,锂电蓄电池65为辅,以自动控制系统和通讯终端设备实现不同管线异常参数的自动采集、传输,所以可以将地下管线的人工定期隐患排查、突发故障及应急事件等工作实现智能化方式,节省了人力资源及盲目的排查时间,使得城市地下管道综合运行更加安全、完善。所述太阳能蓄

电池包括用于保证其具有充足电量的充电控制器。因为太阳能蓄电池是采用直流供电方式,采用的充电器进行钳位控制,以防止电压过压或欠压现象,从而保证在天气情况及其他影响太阳能采集的状况下下,能维持监测站工作。辅助的锂电蓄电池65保障在长期的地下阴湿环境下探测站能够自动探测仪器的供电数据及传输无线数据传输单元62包括数据传输装置68,远程终端设备69,北斗数据传输单元610,cdma通信单元611,gprs通信单元612,北斗短报文单元613。所述数据传输装置68、远程终端设备69和北斗数据传输单元610为无线数据传输单元62,所述数据传输装置68、远程终端设备69均为无线移动通信传输网络模式、所述北斗数据传输单元610用于地下管廊深埋管线地区,其他网络通讯不畅通地区使用,所述北斗数据传输单元610和北斗短报文单元613构成北斗无线数据传输系统。所述探测异常装置控制单元67将采集的不同管线的异常参数数据经由数据传输装置68,远程终端设备69或北斗数据传输单元610处理,并通过所述cdma通信单元611、gprs通信单元612或北斗短报文单元613等无线网络上传至综合控制中心63。所述北斗数据传输单元610与北斗短报文单元613构成北斗卫星数据传输通道,可以保证在无线通信信号较弱的地下管线区进行亚米级精确定位,利用北斗星进行数据传输,对于不易探测管道及不易施工、条件恶劣的地下管线监测具有重要技术突破。

46.本环境动态监测装置06的工作原理如下:

47.该系统采用物联网技术(不同地下管线异常参数探头、无线数据传输系统、后台与数据库构成一个完整的物联网系统),可以快速、自动、准确地监测与预警城市地下综合管廊的不同管道、管线异常参数数据(管道管线异常通常指管道管线腐蚀、老化、穿孔,泄露、施工损坏等),及时预报预警,有效提高城市运行的安全性及保障性,减少查找管道管线隐患的盲目性,降低城市地下综合管廊的运行维护时间及资金成本,保障城市安全有序的正常运行。

48.作为本发明一个优选的实施例,如图所示,所述管廊除湿装置02包括固设于管廊主体01一侧的排风座22,管廊主体01的另一侧固定有回风座23,排风座22与回风座23之间连接有通风管道26,排风座22与通风管道26之间连接有出风口21,通风管道26与回风座23之间连接有进风口28,通风管道26上安装有热交换装置27、除湿机主体25和风机24。

49.进一步的,所述热交换装置27内部设置有加热装置29、水热交换装置210、空气源热泵装置211、气热交换装置212与热力元件213,气热交换装置212接入通风管道26,气热交换装置212连接热力元件213与空气源热泵装置211,热力元件213与空气源热泵装置211连接水热交换装置210,水热交换装置210连接加热装置29,加热装置29连接通风管道26。

50.进一步的,排风座22、回风座23的内侧分别通过出风口21、进风口28与通风管道267进行连接,通风管道26贯穿风机24、除湿机主体25和热交换装置27之间的位置。气热交换装置212的输入端与通风管道26的输出端进行连接,加热装置29的输出端与通风管道26的输入端进行连接,气热交换装置212的输出端与热力元件213、空气源热泵装置211的输入端进行连接,热力元件213、空气源热泵装置211的输出端与水热交换装置210的输入端进行连接。除湿机主体25内部设置有自动除湿系统、温控模块、除湿模块、热交换模块、湿度检测模块、进风模块与出风模块,自动除湿系统连接温控模块、除湿模块、热交换模块、湿度检测模块、进风模块与出风模块。温控模块与湿度检测模块之间连接有温湿度传感模块、无线通讯模块、中央控制模块、电源模块、显示模块与报警模块,温湿度传感模块连接无线通讯模

块,无线通讯模块连接中央控制模块,中央控制模块连接显示模块与报警模块。电源模块给其他模块提供电能,温湿度传感模块的输出端通过无线通讯模块与中央控制模块的输入端电性连接,中央控制模块的输出端与显示模块和报警模块的输入端电性连接。

51.本管廊除湿装置02的原理如下:在管廊主体01内部的位置,从回风座23的位置输入室外空气,回风座23与通风管道26之间通过进风口28进行连接,通风管道26进行输风操作,通风管道26的位置依次连接热交换装置27、除湿机主体25与风机24,室外空气进入气热交换装置212的内部进行热转换,通过热力元件213、空气源热泵装置211、水热交换装置210、加热装置29进入到除湿机主体25的内部进行二次热转换,输出新风,最后通过风机24输出湿空气,对管廊主体01内部进行除湿操作,除湿机主体25的内部设置有自动除湿系统,自动除湿系统连接温控模块、除湿模块、热交换模块、湿度检测模块、进风模块与出风模块,可以对内部空气情况进行检测与除湿控制,由温湿度传感模块检测内部空气温湿度,检测数据通过无线通讯模块传输给中央控制模块进行整理与控制,在显示模块显示温湿度数据,湿度过高时报警模块报警,需要对装置进行检修,实时控制管廊内部温湿度,进行除湿操作。

52.作为本发明一个优选的实施例,所述支撑装置03包括两个支座31、撑杆32和套设在输送管道05上的外滑套35,其中支座31通过螺栓312设置在管廊的预埋件313上,实现装置的安装。两个支座31设置在输送管道05的两侧,支座31与撑杆32下端铰接,撑杆32共设置有两个,两个撑杆32下端铰接在支座31的同一处,每个撑杆32分别与一外滑套35铰接,且两撑杆32对称设置;撑杆32通过撑杆长度调节装置33连接在支座31和外滑套35之间,撑杆长度调节装置33下端铰接在支座31上,上端与撑杆32一端螺纹连接,撑杆32另一端铰在外滑套35上;输送管道05上固设有挡板310,外滑套35与挡板310设置有弹簧38;挡板310上固定有水平刻度尺37,水平刻度尺37上设置有两个开关,每个开关分别控制一报警灯36,外滑套35上固定有用于触发两个开关的竖向指针314,竖向指针314位于两个开关之间,当支座31的活动量超过设定值时,竖向指针314会对其中一开关施加压力,触发开关。所述外滑套35与输送管道05之间设置有内滑套34,内滑套34和输送管道05之间设置有防滑垫,用于防止套管滑移,防滑垫采用橡胶制成。

53.进一步的,支座31中部向上伸出有预警指示针315,预警指示针315下端与支座31固定连接,能和支座31一起旋转,支座31上通过撑杆长度调节装置33安装有两个撑杆32,轴承39固定在外滑套35中部。撑杆长度调节装置33通过旋转可调节长度,撑杆长度调节装置33下端通过轴承39连接在支座31上,上端开设有内螺纹,撑杆32一端设置有外螺纹,另一端通过轴承39连接在外滑套35上。内滑套34的两端套设有两个外滑套35,外滑套35可在内滑套34外来回水平滑动。内滑套34外两端分别套设有两个挡板310,挡板310内侧与弹簧38一端固定,弹簧38另一端与外滑套35内侧固定连接。竖向指针314上端与水平刻度尺37侧面相接,竖向指针314和外滑套35一起左右滑动,当活动量过大时会触碰报警灯36的开关。挡板310上部通过连接杆固定有水平刻度尺37,水平刻度尺37为毫米刻度尺,水平刻度尺37上设置有两个报警灯36和报警灯36的开关,当竖向指针314接触报警灯36的开关,开关受压时打开报警灯36,没有压力时关闭报警灯36。两个报警灯36的开关设置在允许外滑套35水平移动的最大位置处。报警灯36为二极管装置,内置纽扣或普通号干电池。

54.进一步的,支座31上还设有预警装置,包括水平刻度尺37、预警灯318和支座旋转

预警装置311。支座旋转预警装置311包括表盘317和旋转指针,表盘317通过支架铰接支座31上,表盘317上设置有角度刻度、预警灯318以及预警灯318的开关,当旋转指针接触预警灯318的开关时受压时打开,没有压力时预警灯318的关闭。预警灯318的开关设置在允许支座31转动的最大角度处。

55.本支撑装置03的工作原理为:当管廊在地裂缝上下盘错动的情况下运动时,将带动管廊内部固定支座31上下运动。当一个支座31相对另一个座下降或上升时,外滑套35会在弹力的作用下左右移动,从而改变两个撑杆32之间的角度和支撑高度,达到在不改变当前管线高度的情况下保持对管线的竖向支撑。外滑套35左右移动的大小由指针初始位置319和指针向左移动后位置320的读数可以计算出,根据外滑套35左右移动方向可以知道支座31和管廊竖向位移方向,并能计算出竖向位移大小。当管廊竖向变形交大时,滑套移动大小也会增加,当滑套移动量超过规定值时,滑套左右运动会顶到刻度尺上的报警灯36开关,从而点亮报警灯36。当工作人员检查时发现报警灯36亮起,则说明管线支撑力不足或者过大,并检查原因,看是否是由管廊变形引起的,还是支座31上下变动引起的。最后调整撑杆32长度和弹簧38压缩量,使管线处于最佳受力状态。根据不同管线所要的支撑力,选择不同刚度的弹簧38,并调整撑杆32的长度,使管线支撑力不至于过大或过小。当管廊产生旋转会导致支座31上的预警指示针315跟着旋转,但不改变支撑力的大小,根据旋转指针的读数,可以监测旋转量的大小。如果旋转度数超过规定值,旋转指针会触动旋转读数盘上的报警灯36开关,点亮预警灯,从而发出报警。为了使管线的支架在支座31竖向变形时更好的发挥自动调节的能力,初试支撑平衡状态应该使弹簧38有一定的压缩量,并且使撑杆32的倾斜角度为45

°

左右,因为支座31下降撑杆32夹角减小,支座31上升撑杆32夹角增加,45

°

正好能使支座31上升和下降的可调量相同。

56.本发明具备的优点如下:

57.一方面,通过设置结构应变加测装置,对地下管廊的结构应变进行及时监测,并将相关数据信息传递给控制系统,工作人员通过反馈的信息及时发现肉眼无法可见的隐性信息,做出相应的措施;另一方面,通过环境动态监测装置06对地下管廊的内部环境进行监测,并将相应数据信息传递给控制系统,工作人员通过反馈的信息及时发现肉眼可见的显性信息,做出相应的措施;通过设置除湿装置,可以及时对地下管廊内的环境进行有效改善,避免潮湿环境对相关配套设施造成的损坏,提高地下管廊及相关配套设施的使用寿命。

58.综上,本发明可对地下管廊的运行情况进行全面的实时监测,能够在地下管廊出现故障问题时及时获取相关信息,从而使工作人员及时做出相应的措施,以保证地下管廊的正常使用功能,适用于管廊设施技术领域。

59.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明权利要求保护的范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1