一种地下室底板、侧墙防水施工工艺的制作方法

1.本技术涉及建筑防水施工技术的领域,尤其是涉及一种地下室底板、侧墙防水施工工艺。

背景技术:

2.房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高二分之一者为地下室。地下室可增加建筑使用面积,又可省去房心回填土,具有经济实用的优点。地下室防水工作影响到地下室使用的重要因素。

3.当前地下室防水的传统做法是在基层上铺设防水卷材或涂刷防水涂料,尽管各种防水材料的种类和质量在不断改进和提高,但是随着地下室使用年限的增长,防水材料难免因材料老化和外力的作用而导致防水性能下降,从而在降雨天气时,地下水增多,导致地下室的混凝土结构通过毛细作用渗入地下水,进而引起地下室潮湿的问题,影响地下室的使用体验。

技术实现要素:

4.为了减少地下潮湿影响使用体验的问题,本技术提供一种地下室底板、侧墙防水施工工艺。

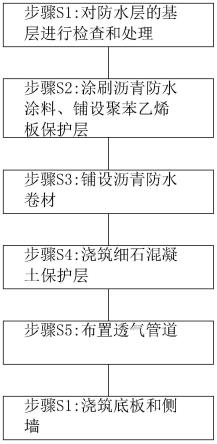

5.本技术提供的一种地下室底板、侧墙防水施工工艺采用如下的技术方案:一种地下室底板、侧墙防水施工工艺,包括如下步骤:步骤s1:对防水层的基层进行检查和处理,需检查的基层包括用于施工底板防水的素混凝土垫层和用于施工侧墙防水的回填土侧壁;步骤s2:在素混凝土垫层表面施工形成沥青防水涂料层;在回填土侧壁表面铺设一层聚苯乙烯板保护层;步骤s3:在沥青防水涂料层表面铺设一层平面方向的沥青防水卷材,在聚苯乙烯板保护层的表面铺设一层立面方向的沥青防水卷材,平面方向的沥青防水卷材的边缘向 上延伸,且与立面方向的沥青防水卷材之间形成防水层接槎;步骤s4:在平面方向的沥青防水卷材上表面浇筑形成细石混凝土保护层;步骤s5:在细石混凝土保护层上方布置多个透气管道,透气管道的管壁具有透气孔;步骤s6:浇筑施工形成底板和侧墙,底板和侧墙均为钢筋混凝土结构,底板和侧墙浇筑完成后透气管道包裹固定于混凝土中,且透气管道两端的端口连通混凝土的外部空间。

6.通过采用上述技术方案,底板和侧墙浇筑完成后,透气管道包裹固定在混凝土中,透气管道的两端可与地下室的内侧空间连通,当地下室的混凝土结构通过毛细作用渗入地下水时,可向透气管中通入气流,使气流将混凝土中的部分水分经透气管道带出,再利用管道排向地下室的室外,以缓解地下室潮湿的问题。

7.可选的,步骤s5中的透气管道通过沥青结合料与细石混凝土保护层的表面粘接。

8.通过采用上述技术方案,在浇筑形成底板和侧墙时,透气管道通过沥青结合料与其他结构粘接,可减少透气管道在未凝固的混凝土的推挤作用下出现变形和位移的情况。

9.可选的,所述透气管道包括弹簧骨架和包覆弹簧骨架的管状滤网,管状滤网的网眼作为所述透气孔,所述透气管道包括水平延伸的水平段,所述水平段的两端分别向上弯折有直立段,所述直立段远离水平段的一端弯折延伸有伸出段,所述伸出段远离直立段的一端设为透气管道的端口。

10.通过采用上述技术方案,透气管道由弹簧骨架和管状滤网制成,弹簧骨架内外侧的空气可顺畅流通,且弹簧骨架可较好承载未凝固状态的混凝土对透气管道的径向载荷;滤网的网眼较为细密,使混凝土在浇筑过程中不易进入弹簧骨架的内侧,从而有利于使透气管内侧保留空腔,同时滤网的网眼较为密集可较快带走混凝土中的水分。

11.可选的,所述水平段与所述直立段之间通过弯折段连接,所述直立段与所述伸出段之间也通过弯折段连接,所述弯折段套设有弯管。

12.通过采用上述技术方案,弯管使透气管道的弯折段保持弯曲的状态,从而抑制弯折段在弹力的作用下恢复变直的趋势。

13.可选的,所述弹簧骨架内穿设有定型杆,所述定型杆与所述弹簧骨架焊接固定。

14.通过采用上述技术方案,定型杆使弹簧骨架具有定型的作用,减少弹簧骨架出现挠曲、弯折的情况,使透气管道保持稳定的形态。

15.可选的,所述弹簧骨架包括多个互相串接的弹簧单元,相邻的所述弹簧单元的相邻端之间共同插设有连接管,所述连接管的周壁设有用于避让所述定型杆的纵向切缝。

16.通过采用上述技术方案,弹簧骨架长度较长,弹簧骨架通过较小长度的弹簧单元串接,弹簧单元长度较小较为易于制作,或者弹簧单元也可以是现有的弹簧材料,取材较为方便。

17.可选的,各所述透气管道之间互相平行排列,各所述透气管道的两端分别固定连接有快插接头,各所述透气管道之间通过压缩空气管与所述快插接头的插接依次连接形成蜿蜒连续的空气通路,其中两个间隔最远的所述透气管道各留一个端口分别作为进气端和出气端。

18.通过采用上述技术方案,透气管道之间通过压缩空气管连接成蜿蜒连续的空气通路,从而无须对各透气管道分别接入气源,较为便捷。

19.可选的,步骤s3中沥青防水卷材铺设完成后,利用热风枪对沥青防水卷材进行均匀的烘烤加热,热风枪烘烤过程中需往复移动烘烤。

20.由于防水卷材本身的加工质量以及防水卷材搬运和运输过程中的变形等因素,使防水卷材产生微小的裂缝等缺陷,当地下室施工完成后,随着时间的推移,防水卷材的缺陷在地下水的作用下逐渐扩大,从而使防水卷材的使用性能变弱;通过采用上述技术方案,热风枪对沥青防水卷材进行加热烘烤,烘烤过程中,由于热风枪往复移动,虽然沥青防水卷材表面温度升高较快,但是当热风枪移走后,则沥青防水卷材的表面较快散热,当热风枪返回后沥青防水卷材再度受到烘烤时,表面温度再次升高,并将更多热量传递至沥青防水卷材内部,从而使沥青防水卷材内部内部软化甚至局部熔化,当沥青防水卷材冷却后,沥青防水卷材内部的微小裂缝重新闭合,有利于提升沥青防水卷材的防水性能;热风枪工作过程中

通过加热空气的方式进行烘烤加热,使用过程中不易产生温室气体,且不消耗化石燃料,较为环保。

21.可选的,步骤s3中烘烤加热沥青防水卷材时,在沥青防水卷材时表面放置移动架对使热风枪与沥青防水卷材表面保持一定间距,所述移动架包括架体,所述架体设有四个行走轮,所述架体滑移连接有滑块,所述滑块与所述架体之间的滑移方向垂直于所述移动架的行走方向,所述滑块设有供热风枪头部插入的定位孔。

22.通过采用上述技术方案,热风枪使用时,热风枪头部插入滑块的定位孔,使热风枪进行烘烤工作时与沥青防水卷材的距离保持稳定,从而便于对与沥青防水卷材进行均匀加热;热风枪工作时可沿行走轮的行进方向移动,也可沿垂直于行走轮行进方向的方向移动,使热风枪可沿蛇形路线行走,当移动架单向行程每走完一个方向的行程时,热风枪的加热范围相对较大。

23.可选的,所述滑块固定连接有红外测温计,所述红外测温计用于对热风枪的加热区域进行测温。

24.通过采用上述技术方案,红外测温计用于对热风枪的加热区域进行测温,便于使工作人员了解热风枪对沥青防水卷材的加热情况,减少出现防水卷材表面加热过渡的情况。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.当地下室的混凝土结构通过毛细作用渗入地下水时,可向透气管中通入压缩压缩空气,使压缩空气的气流将混凝土中的部分水分经透气管道带出,再利用管道排向地下室的室外,以缓解地下室潮湿的问题;2.透气管道由弹簧骨架和管状滤网制成,弹簧骨架可较好承载未凝固状态的混凝土对透气管道的径向载荷;滤网的网眼较为细密,使混凝土在浇筑过程中不易进入弹簧骨架的内侧;3.透气管道之间通过压缩空气管连接成蛇形管路,便于使各透气管道共同形成连续的气体通路,从而无须对各透气管道分别接入气源,较为便捷。

附图说明

26.图1是本实施例的施工步骤的流程图。

27.图2是本实施例用于体现透气管道安装位置的示意图。

28.图3是本实施例用于体现透气管道的结构示意图。

29.图4是图3中a处的局部放大视图。

30.图5是本实施例用于体现透气管道的结构的剖视图。

31.图6是本实施例用于体现热风枪与移动架连接关系的示意图。

32.附图标记说明:1、基层;11、素混凝土垫层;12、回填土侧壁;2、沥青防水涂料层;3、聚苯乙烯板保护层;4、沥青防水卷材;5、细石混凝土保护层;6、底板;7、侧墙;8、透气管道;801、水平段;802、直立段;803、伸出段;804、弯折段;81、弹簧骨架;811、弹簧单元;82、管状滤网;83、弯管;84、连接管;841、切缝;85、定型杆;851、短杆;86、内螺纹套管;87、快插接头;88、压缩空气管;9、移动架;91、架体;92、行走轮;93、滑块;94、定位孔;95、红外测温计;10、热风枪。

具体实施方式

33.以下结合附图1-6对本技术作进一步详细说明。

34.本技术实施例公开一种地下室底板6、侧墙7防水施工工艺。参照图1、图2和图3,地下室底板6、侧墙7防水施工工艺如下步骤:步骤s1:对防水层的基层1进行检查和处理,需检查的基层1包括用于施工底板6防水的素混凝土垫层11和用于施工侧墙7防水的回填土侧壁12,基层1必须坚实、牢固,无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷,对于基层1表面的凹坑部位用水泥砂浆找平处理,并且基层1表面需清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水;步骤s2:在素混凝土垫层11表面涂刷形成沥青防水涂料层2,沥青防水涂料层2具体可使用高聚物改性沥青防水涂料层2,涂料在涂刷前搅拌均匀,涂料进行多遍涂刷时,下一遍涂刷的方向与上一遍涂刷的方向垂直;在回填土侧壁12表面铺设一层聚苯乙烯板保护层3;步骤s3:在沥青防水涂料层2表面铺设一层平面方向的沥青防水卷材4,在聚苯乙烯板保护层3的表面铺设一层立面方向的沥青防水卷材4,平面方向的沥青防水卷材4的边缘向上延伸,且与立面方向的沥青防水卷材4之间形成防水层接槎,沥青防水卷材4具体可使用sbs改性沥青防水卷材4;沥青防水卷材4铺设完成后,利用热风枪10和移动架9对沥青防水卷材4进行烘烤加热,热风枪10烘烤的过程中需往复移动,移动架9用于使热风枪10与沥青防水卷材4之间保持稳定的间距;步骤s4:在平面方向的沥青防水卷材4上表面浇筑形成细石混凝土保护层5;步骤s5:在细石混凝土保护层5上方布置多个互相平行等距设置的透气管道8,透气管道8的管壁具有透气孔(图中未作标识),透气管道8包括水平延伸的水平段801,水平段801的两端分别向上弯折有直立段802,直立段802远离水平段801的一端弯折延伸有伸出段803,水平段801与直立段802之间通过弯折段804连接,直立段802与伸出段803之间也通过弯折段804连接;水平段801通过沥青结合料与细石混凝土保护层5的表面粘接,直立段802通过沥青结合料与立面方向的沥青防水卷材4粘接;步骤s6:接着浇筑形成底板6和侧墙7,底板6和侧墙7均为钢筋混凝土结构,底板6和侧墙7浇筑完成后透气管道8包裹固定于混凝土中,且透气管道8的两个伸出段803的端口与混凝土外部空间连通。

35.参照图3和图5,步骤s5中使用的透气管道8包括弹簧骨架81和包覆弹簧骨架81的管状滤网82,管状滤网82的网眼作为透气孔。弹簧骨架81和管状滤网82均具有良好的透气性能,通过对透气管道8通入气流,使气流可较快带走渗入混凝土中的地下水;弹簧骨架81支撑透气管道8,使透气管道8不易在未凝固的混凝土的挤压下出现塌缩变形,而管状滤网82的网眼较为细密,在浇筑底板6和侧墙7时,可使未凝固状态的混凝土不易进入透气管道8内部,有利于使透气管道8内部保持畅通。

36.透气管的弯折段804在弹力作用下具有恢复伸直的变形趋势,为防止弯折段804在弹力下伸直,作出如下设置(参照图3):透气管的弯折段804套设有弯管83,弯管83对弯折段804具有定型作用,使弯折段804保持弯折状态。

37.参照图4和图5,弹簧骨架81包括多个同轴串接的弹簧单元811,相邻的弹簧单元811的相邻端之间共同插接有连接管84,连接管84的两端分别与相邻的弹簧单元811焊接固

定,弹簧单元811的长度较短,便于加工或可选取现有的弹簧材料,较为方便。

38.参照图4,弹簧骨架81内穿设有定型杆85,定型杆85与弹簧骨架81焊接固定,定型杆85包括多个依次排列的短杆851,短杆851的长度大于弹簧单元811的长度,连接管84设有用于避让定型杆85的纵向切缝841,定型杆85使弹簧骨架81受到定型作用,从而使透气管道8受到加固,使透气管道8在底板6和侧墙7浇筑成型的过程中不易因混凝土的推挤而变形和位移。

39.参照图3,各透气管道8的两端分别焊接固定有内螺纹套管86,内螺纹套管86螺纹连接有快插接头87,各透气管道8之间通过压缩空气管88与快插接头87的插接依次连接形成蛇形延伸的空气通路,其中两个间隔最远的透气管道8各留一个端口分别供压缩空气进气和出气,压缩空气通过压缩空气管88排至室外。在另外的实施方式中,可根据实际情况需要,选择组合的透气管道8的数量,并且每组的透气管道8分别接入压缩空气的气源并向室外排放;或者,每个透气管道8可根据需要分别接入压缩空气的气源。

40.参照图6,步骤3中使用的移动架9包括架体91,架体91为铝合金框架结构,架体91设有四个行走轮92,架体91滑移连接有滑块93,滑块93与架体91之间的滑移方向垂直于移动架9的行走方向,滑块93设有供热风枪10头部插入的定位孔94,热风枪10头部具有锥度,定位孔94的孔壁设为与热风枪10头部适配的锥面,当工作人员将热风枪10头部压入定位孔94时,热风枪10头部受到沿径向和轴向的定位作用,从而使热风枪10与移动架9的行走面保持间距。

41.参照图6,滑块93的一侧固定安装有红外测温计95,红外测温计95的发光侧倾斜朝向热风枪10的加热区域,以对热风枪10的加热区域进行测温;通过红外测温计95可监测热风枪10加热区域的加热情况,便于工作人员控制热风枪10的移动速度,减少沥青防水卷材4表面局部加热过度的情况。

42.工作人员利用热风枪10对沥青防水卷材4表面进行往复加热烘烤时,沥青防水卷材4表面温度升高较快,同时散热也较快;而沥青防水卷材4内部温度升高较慢,同时散热也较慢,通过对沥青防水卷材4进行往复烘烤,有利于使沥青防水卷材4沿厚度方向的温度逐渐趋于接近,使沥青防水卷材4内部内部软化甚至局部熔化,当沥青防水卷材4冷却后内部的微小裂缝重新闭合,减少从而减少沥青防水卷材4在地下水的作用下出现扩大的情况,从而保障沥青防水卷材4的防水性能。

43.本技术实施例一种地下室底板、侧墙防水施工工艺的实施原理为:沥青防水卷材4通过热风枪10往复烘烤后,可使沥青防水卷材4内部的微小裂缝闭合,从而保障沥青防水卷材4防水性能,使地下水不易渗入地下室的混凝土结构中;当地下水因降雨等原因增多时,地下水更为易于渗入地下室的混凝土结构中,从而导致地下室潮湿,地下室潮湿时,可对透气管道8接入压缩空气,利用流动的压缩空气将渗入混凝土结构中的地下水带出,并带有水汽的压缩空气排至室外,从而缓解地下室潮湿的问题。

44.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1