一种适用于自然水体岸线的涵养型生态廊道设施的制作方法

1.本实用新型涉及生态工程领域,尤其涉及一种适用于自然水体岸线的涵养型生态廊道设施。

背景技术:

2.再生水是污水、废水经净化处理后达到国家标准,能在一定范围内使用的非饮用水;如城市或农村的生活污水、雨水径流等经水处理设施净化后均可成为有效的再生水。再生水可用于自然水体的补给、园林和农田浇灌、道路保洁、城市喷泉等诸多用途,和老百姓的生产、生活息息相关。

3.水处理设施的出水就是一种典型的再生水,它通常利用地下管道进行传输,单个水处理的出水通过管道直接补给自然水体或再生利用,也可将若干个相邻较远的水处理设施出水通过管道联通后,补给自然水体或再生利用。管道深埋于地下,结构单一、过程简单,缺乏生态、景观的功能;自然沟渠,如草溪沟渠、生态袋水沟等能够承接水处理设施出水,但受到地形的限制,特别是在狭窄性的地带,容易形成断路;另有砖砌、浇筑的硬质沟渠,以收水与汇水为主要功能,能对水流进行控制,但缺乏生态涵养的功能,且景观性差。

4.一种适用于自然水体岸线涵养型生态廊道设施区别于单一的地下管道,它设置在靠近自然水体岸线,多为河道4周边,一方面实现了周边较远地区水处理设施的出水,就近、无动力汇入自然水体的传输过程,另一方面可将自然水体周边的不同的地形就近生态改造,实现水生动物的生态涵养、绿化景观提升的功能;该设施还包括不同形态的堰板,可针对不同的水位进行过水控制;堰板的过滤件具有收集漂浮物的功能。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述的问题,提出了一种适用于自然水体岸线涵养型生态廊道设施。

6.为实现上述目的,可通过下列技术方案来实现,一种适用于自然水体岸线涵养型生态廊道设施,包括有廊道组件、设置在廊道组件上的堰板组件以及与廊道组件连接的出水组件;所述廊道组件包括有从下往上依次设置的防渗层、滤料层、固定层以及种植层;所述堰板组件保证所述廊道组件内的水位;所述出水组件将廊道组件内的水引入自然水体。

7.进一步具体的,所述廊道组件的中部为一凹槽,从中部向两侧逐渐升高,两侧呈缓坡状;在两侧设置有防渗的翻折层,所述翻折层高于固定层。

8.进一步具体的,所述廊道组件的中部为一凹槽,一侧为竖直设置的隔档部,另一侧为从中部逐渐升高的缓坡;在两侧设置有防渗的翻折层,所述翻折层设置在隔档部外侧,所述翻折层高于固定层。

9.进一步具体的,所述翻折层与防渗层一体设置。

10.进一步具体的,所述廊道组件的中部为一凹槽,两侧为竖直设置的隔档部。

11.进一步具体的,所述堰板组件包括有堰板、用于固定堰板与隔档部的安装件以及

控制堰板闭合的闭合件;所述安装件设置在堰板的一侧,所述闭合件设置在堰板的另一侧。

12.进一步具体的,所述堰板为三角形堰板,在所述堰板的底部设置有过水孔过水孔。

13.进一步具体的,所述堰板组件均匀设置,且相邻的两堰板组件错位设置。

14.进一步具体的,所述堰板组件为四边形堰板,所述四边形堰板的顶边设置为下凹的弧边,底部开设有过水孔。

15.进一步具体的,所述出水组件包括有从下至上设置的水位石阶、出水滤料层以及湿地植物;所述出水组件的最高点与生态廊道设施的日常涵养水位线齐平。

16.本实用新型一种适用于自然水体岸线的涵养型生态廊道设施,可以实现如下技术效果:将自然水体岸线的周边的不同地形进行改造,串联成一条生态廊道,用于汇集与传输周边水处理设施的出水;同时蜿蜒的开放水体为水生动物预留通道和栖息地,具有生态涵养的功能;该廊道分段设置堰板组件,当来水水量较少、低水位时,可让水流从堰板组件底部及过水孔缓慢通过,不影响水流联通;当突发性来水较多,需要快速排水时,可让水流从堰板组件上方通过,或将堰板组件完全打开,让水流快速通过;设置出水组件,可将来水引入自然水体。

附图说明

17.图1是本实用新型的自然水体岸线原始形态;

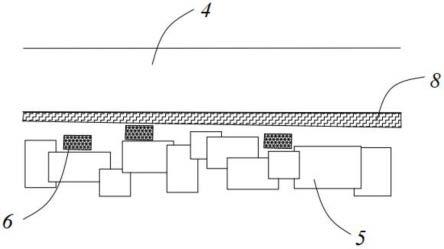

18.图2是本实用新型的自然水体岸线涵养型生态廊道形态;

19.图3是本实用新型的廊道组件形态a结构示意图;

20.图4是本实用新型的廊道组件形态b结构示意图;

21.图5是本实用新型的廊道组件形态c结构示意图;

22.图6是本实用新型的廊道组件形态d结构示意图;

23.图7是本实用新型的出水组件示意图;

24.图8是本实用新型的第一堰板结构示意图;

25.图9是本实用新型的第一堰板结构侧视结构示意图;

26.图10是本实用新型的过滤件结构示意图;

27.图11是本实用新型的第二堰板结构示意图;

28.图12是本实用新型生态廊道衔接结构示意图;

29.图中:1、廊道组件;11、防渗层;12、滤料层;13、固定层;14、种植层;15、翻折层;161、隔档层;162、隔档层基础;17、基础层;2、堰板组件;21、第一堰板;211、过滤件;22、安装件;23、闭合件;24、第二堰板;25、过水孔;3、出水组件;31、水位石阶;32、出水滤料层;33、湿地植物;4、河道;5、建筑;6、水处理设施;7、绿化;8、生态廊道设施。

30.上游来水水位:

‑‑‑‑‑

涵养水位:——水流方向:

→

具体实施方式

31.为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例

是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

32.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

33.本专利所述的自然水体岸线是指河湖驳岸与周边的建筑5、道路之间的坡岸地带,自然水体周边岸线大体呈现蜿蜒的条形结构;如图1、图2所示,该地带地形多样,有的较为宽敞,如道路、绿化7等可供人车通行、休憩,有的为较陡坡岸;该地块呈现不同的建筑5与景观结构,如草坪、沟渠、道路、建筑5以及配套的水处理设施6等等。本专利将对自然水体岸线的不同的地形进行改造,使其形成一条廊道组件1,可将位置距离较远的、不同的水处理设施6出水进行收集、引流后回用或补充自然水体,廊道组件1内植物可补充岸线的景观场景,廊道组件1内的堰板组件2可控制水流速度,同时为水生动物预留通道和栖息地。

34.本专利所述的一种适用于自然水体岸线涵养型生态廊道设施位于湖驳岸与周边的建筑5、道路之间,如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11以及图12所示;所述的生态廊道设施8包括有廊道组件1、设置在廊道组件1上的堰板组件2以及与廊道组件1连接的出水组件3;所述廊道组件1包括有从下往上依次设置的防渗层11、滤料层12、固定层13以及种植层14;所述堰板组件2保证所述廊道组件1内的水位;所述出水组件3将廊道组件1内的水引入湖体。根据自然水体岸线原始的不同地形状态(草皮水沟、大片绿化7、道路、建筑5、水处理设施6等)进行利用与改造。

35.根据不同的地形与景观结构,廊道组件1分别设计为4种形态结构:

36.第一种为廊道组件形态a,如图3所示,可设置在自然水体岸线开阔绿化带;廊道组件形态a的两侧为缓坡,中部为一凹槽,从中部向两侧逐渐升高,两侧呈缓坡状;凹槽及缓坡的表面铺设有防渗层11,在两侧设置有防渗的翻折层15,所述翻折层15位置高于固定层13,所述翻折层15与防渗层11一体设置,所述的翻折层15为防渗层11的延伸。防渗层11上铺设滤料层12,滤料层12厚度约200mm,在滤料层12的表面往上、接近缓坡处铺设固定层13。所述翻折层15嵌入缓坡内部400-600mm,翻折层15高度高于固定层13上表面的400-1000mm,当水位较高时,也能够起到防渗作用。在实际使用案例中,所述的固定层13,采用70-300mm的大颗粒砾石,底部至少平铺3块大颗粒砾石于滤料层12的表面,起到稳固的作用,一侧面紧靠防渗层11,从底部往顶层逐层减少用量,另一侧斜面与缓坡的斜面保持一致。固定层13主要用于固定防渗层11,起到压实的作用,同时可以减少防渗层11长时间暴露强光或低温环境,延长防渗层11的使用寿命;另一方面固定层13铺设于滤料层12的侧边位置,当人群活动或降雨发生时,对缓坡周边的砂石土壤起拦截作用,避免滤料层12边缘受到冲刷;另一方面固定层13对防渗层11的色彩与形态进行遮盖,使其与周边环境起到自然的过渡作用;另一方面固定层13除了在滤料层12的边缘布置,还能横跨整个廊道的表层,横跨的固定层13宽度取5-10块大颗粒砾石为最佳,横跨的固定层13高度低于侧边的固定层13侧边缘的二分之一的高度,当廊道组件1内水位较低时,起到减缓水流速度,使其保持一定的水位,当廊道组件

1内水位较高时,不影响水流通过;另一方面当廊道组件1内水位较低,且低于横跨的固定层13高度时,横跨的固定层13可为路人提供在横穿廊道组件1的临时便道。在所述廊道组件1的种植层14种植有旱伞草、鸢尾、香蒲、菖蒲等非高大型的植物。

37.第二种为廊道组件形态b,如图4所示,可设置在自然水体岸线为半开阔地形,附近有建筑5或设施的情况;廊道组件形态b一侧为砌筑一侧为缓坡;所述廊道组件1的中部为一凹槽,在建筑5或设施侧为竖直砌筑的隔档部,另一侧为开阔地形,此侧与廊道组件形态a一致,为从中部逐渐向外升高的缓坡。隔档部起固定与分隔作用,防止廊道组件形态b因基础层17材料对其受力过大或受力不均而产生的变形;所述隔档部包括有隔档层基础162以及设置在隔档层基础162上的隔档层161,所述隔档层基础162的俯视表面积大于隔档层161的俯视表面积,且隔档层161能够站立于隔档层基础162的中心位置;隔档层基础162高度为200mm。缓坡的表面铺设防渗层11,防渗层11底部穿过隔档层161,竖向位于隔档层161的外侧,且两侧均设有防渗的翻折层15,所述翻折层15向隔档层161竖向外侧翻折,所述翻折层15高于固定层13为200mm以上。在实际使用案例中,隔档层161的顶面高度高于隔档层161外侧地面高度100mm以上,当降雨发生时,可对周边产生的地表径流进行拦截,防止初雨径流直接进入廊道组件1;隔档层161的顶部有向下开设深30mm的溢流槽,溢流槽的宽度为100mm,在隔档层161顶部每50m设置一个溢流槽,当发生突发性大暴雨时,溢流槽可将除后期雨水径流引流至廊道组件1内,避免局部地区因突发性大暴雨发生雨水内涝的问题。在所述廊道组件1的种植层14还种植有旱伞草、鸢尾、香蒲、菖蒲等非高大型的植物。

38.第三种为廊道组件形态c,如图5所示,可设置在自然水体岸线区与建筑5或设施距离较近,少量人车通行的地形;廊道组件形态c两侧均为砌筑设置隔档部,中部为一凹槽,隔档部的结构和设置方式与廊道组件形态b的隔档部结构和设置方式一致。当廊道组件形态c周边结构稳定,且底部基础层17为砌筑时,可不铺设防渗层11;当廊道组件形态c周边结构地形复杂,或底部为自然土壤时,需要铺设防渗层11,隔档部的防渗层11与翻折层15的铺设方式与廊道组件形态b的隔档部设置一致。廊道组件形态c底部铺设滤料层12,在靠近隔档部的位置使用固定层13进行滤料层12的固定。在所述的廊道组件1的种植层14还种植有旱伞草、鸢尾、香蒲、菖蒲等非高大型的植物。

39.第四种为廊道组件形态d,如图6所示,设置在自然水体岸线区地形狭窄仅可在沿岸铺设管道的地形;廊道组件形态d为狭形通路,或为管道的形式,位于地面以下,当廊道组件形态a、形态b、形态c因地形特别狭窄,无法进行砌筑而被中断时,可通过廊道组件形态d使水流在不同地形中随地势中进行联通。

40.在实际使用过程中,如图12所示,当廊道组件形态a、形态b、形态c的实际距离特别长的情况下,可将其进行分割,如以100m、200m等为分割单位,中间以廊道组件形态d进行连接;廊道组件形态d顶部为路面可让行人向廊道两侧通行,廊道组件形态d上游的廊道组件1底部略高于下游的廊道组件1,可形成水流的由上向下的跌流形态,可帮助水体进行局部复氧,下游的廊道组件1最前端的底部横向铺设固定层13,防止水体跌流的势能对滤料12层的冲击。同时,上游的廊道组件1水流可通过廊道组件形态d实现大水面向小水面的激流状态。

41.所述的堰板组件2安装于廊道组件形态c的隔档部之间,当廊道组件形态c内水位较低或流速较小时,不影响水流通过;当水位较高或流速较大时,可让水流快速通过。

42.所述的堰板组件2根据不同宽度的廊道组件形态c进行设计,分别有2种结构;

43.当廊道组件形态c相对较宽,宽度范围为500mm以上时,如图8、图9以及图10所示,堰板组件2包括有堰板、用于固定堰板与隔档部的安装件22以及控制堰板闭合的闭合件23,堰板采用第一堰板21。第一堰板21为三角形堰板,所述第一堰板21一侧设置安装件22将其固定在隔档部上,所述安装件22为在隔档部的隔档层161顶部与底部安装的合页,可供第一堰板21的开启与闭合;第一堰板21底侧略高于滤料层12顶部,为第一堰板21的闭合和开启工作预留空间;闭合件23安装在第一堰板21远离安装件22的一侧底部以及隔档部相应位置处,可控制第一堰板21的闭合与开启;闭合件23分为子件和母件,分别安装于第一堰板21与隔档部的隔档层161上,当闭合件23工作时,第一堰板21与隔档层161呈平行状态,且紧贴于隔档层161,相邻第一堰板21紧贴于不同侧的隔档层161;第一堰板21的闭合件23工作状态为闭合状态,当廊道组件形态c高水位时,可通过系统控制使闭合件23工作;或者当来水水流较大时,第一堰板21受到水流冲力较大可自动闭合;当水流较小时,第一堰板21的子件与母件因受力变小会自动松开,此时第一堰板21呈原始状态。第一堰板21安装过滤件211,过滤件211位于第一堰板21的上游侧,过滤件211一侧为滑道,滑道与第一堰板21一侧相互连接,可供过滤件211上下移动;过滤件211为网篮结构,位于滑道的最底部,当过滤件211通过滑道上提时,可带出水体漂浮物;将漂浮物倾倒后可重新安装回滑道。在实际使用案例中,第一堰板21的原始状态为开启状态,第一堰板21与隔档层161呈垂直设置,堰板组件2在廊道组件形态c内均匀间隔设置,且相邻的两堰板组件2错位设置;当廊道组件形态c低水位时,水流可经设置在第一堰板21底部的过水孔25流通,也可沿第一堰板21的斜边呈s行流通。

44.当廊道组件形态c相对较窄,宽度范围为500mm以下时,堰板组件2包括有堰板,如图11所示,此时所述堰板为第二堰板24;第二堰板24为四边形结构,固定于两侧隔档层161上,不可开启与关闭;第二堰板24底侧略高于滤料层12顶部;第二堰板24下层开设过水孔25,当来水流量小时,水流可通过过水孔25流通;第二堰板24顶部为下凹的弧形结构,当来水水位超过下凹面时,可自由通过,第二堰板24顶部设置下凹的形态,可让来水逐步提高过水水量;此第二堰板24的作用是,当廊道内水位较低时,既能保证水路联通,又能使廊道组件形态c保持一定的水位,从而让整个廊道组件1保持一定的水位,起到持续涵养的效果。

45.所述的堰板组件2虽采用不同的形态设计结构,但堰板底部均略高于滤料层12设计,当廊道组件1内水位特别低时,不会对水路的联通产生影响;且堰板组件2均设计有过水孔25,一方面考虑小水量情况下的水路联通,另一方面考虑廊道组件1作为蜿蜒的开放水体,为水生动物提供活动的通道和栖息地。

46.如图7所示,出水组件3位于廊道组件1的末端,整体呈上凸结构,上凸结构的一侧连接廊道组件1,上凸结构的另一侧连接周边自然水体,如河道4,上凸结构的凸点高度根据周边水处理设施6的出水水量设计,得到廊道组件1日常的涵养水位线;自凸点向自然水体侧,沿坡面铺设水位石阶31;水位石阶31上铺设出水滤料层32,同时种植湿地植物33。当廊道组件1内水位高度超过日常的涵养水位线时,水流可通过水位石阶31缓慢引入周边自然水体内;当廊道组件1内水位超过上凸较多时,水流可通过水位石阶31去除部分势能,减缓水流向自然水体的冲击;上凸结构地势高于自然水体常水位;出水组件3所种植的湿地植物33为高大型、耐湿耐旱型湿地植物,如芦苇、芦竹等。在实际使用过程中,出水组件3自凸点向自然水体侧常年水位较低,且为流动水体,选择高大型的湿地植物33,待植物成长后,枝

叶茂盛,自凸点向自然水体侧的水位石阶31及出水滤料层32起到遮盖的美化作用;当出水水量较大时,高大型的湿地植物33根系发达,能够较好的对出水滤料层32进行固定,防止出水滤料层32因出水冲刷原因逐年汇入周边水体;选择耐湿耐旱型的植物,植物适应能力强,可以满足不同出水水量的情况,特别是当生态廊道设施8汇水水量较少,一段时间未有出水的情况,能够保证湿地植物33的存活。

47.以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。

48.另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。

49.此外,本实用新型的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本实用新型的思想,其同样应当视为本实用新型所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1