一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构的制作方法

1.本实用新型涉及陡峭地形施工领域,具体来讲涉及的是一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构。

背景技术:

2.随着基础建设向偏远山区推进,山区悬索桥锚碇、拱桥基坑工程日益增多。然而山区地形复杂陡峭,该类结构断面尺寸巨大,因此基坑开挖过程前需施作大量边坡防护工程以保证边坡稳定性。目前常见的支护结构如:重力式挡墙、锚索挡墙、加筋挡墙、抗滑桩等都具有极大的局限性。其中重力式挡墙、加筋挡墙动土开挖作业量大,对边坡扰动较大,在陡峭、地质破碎风化程度高的不稳定边坡施工过程中,极易诱发滑坡、崩塌等地质灾害;锚索挡墙一般用于岩质路堑路段,面对软弱地质时无法适用;抗滑桩收坡能力较差,适用于滑坡体厚度较薄、土压力较小,且嵌岩段地基强度较高地的地段,对于陡峭地形往往需要采用超大直径抗滑桩,其施工过程中极易发生塌孔等安全风险。

技术实现要素:

3.因此,为了解决上述不足,本实用新型在此提供一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构及实施方法。通过设置由间隔排桩、压梁、填充式腰梁以及两端角点抗力桩共同形成弧形间隔桩形式挡土结构。该结构通过将桩后土压力转化成沿拱轴线上轴力,通过压梁和填充式腰梁共同将轴力传递至抗力桩,通过抗力桩和桩后被动土压力共同抵抗拱轴方向的推力,形成安全稳定的支护体系,解决常规挡土结构施工难度大、安全风险高的问题。

4.本实用新型是这样实现的,构造一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构,其特征在于;采用弧形间隔排桩挡土结构,该结构由间隔排桩、压梁、填充式腰梁以及两端角点抗力桩组成;在间隔排桩桩顶设置压梁,填充式腰梁嵌入桩内与桩共同形成拱形桩板墙结构体系。

5.根据本实用新型所述一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构,其特征在于;该结构整体呈拱形结构,失跨比1/7.7,跨度36.8m,失高4.8m;其中间隔排桩共18根桩,混凝土标号为c40,桩径1m,桩间距中到中2m,桩间净距1m。

6.根据本实用新型所述一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构,其特征在于;右端抗力桩采用三根c40钢筋混凝土桩,桩径为1m,桩间净距2m,成t形分布形成拱座;左端抗力桩采用7根c40钢筋混凝土桩,桩径为1m,受现场陡峭地形影响综合考虑挡土作用设置为“7”形拱座。

7.根据本实用新型所述一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构,其特征在于;间隔排桩1桩身直径设计考虑结构拱形效应,桩基承受弯矩较小,因此桩身采用1m小直径桩,在满足受力的同时保证施工便捷和安全;考虑到基坑施工的临时性,本结构充分考虑桩间土土拱效应,采用间隔排桩布置形式,桩间设计净间距1m。

8.根据本实用新型所述一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构,其特征在于;为保

证所有排桩共同受力同时传递顶端轴力,对排桩桩顶形成约束效应,在排桩桩顶设置压梁,压梁断面尺寸为1.2

×

0.8m;支护结构前端开挖至设计标高后施工填充式腰梁,腰梁高4.5m,腰梁嵌入桩内与桩共同形成拱形桩板墙结构体系;腰梁下端保证排桩足够嵌固深度。

9.一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构实施方法,其特征在于;实施步骤为;

10.(1)测量放线:利用全站仪定位每根桩位准确位置,其中抗力桩桩位偏差不得大于10mm;

11.(2)桩基成孔:根据现场地质情况,采用旋挖钻干式成孔,通过旋挖钻钻头底部装有活动阀门的筒式钻头回旋破碎桩基岩土,破碎的桩基岩土直装筒式钻头内,然后再由旋挖钻伸缩式钻杆将筒式钻头提出孔外进行卸土,往复循环,钻土

→

破碎

→

取土

→

卸土,直到钻到桩的设计孔深;

12.(3)钢筋笼制作安装:桩基钢筋笼在钢筋厂内预制,运送至现场后,利用履带吊安装;

13.(4)桩身混凝土灌注:根据实际地质情况,采用导管法浇筑无水或少水孔砼施工工艺实施;

14.(5)压梁施工:压梁施工前应将支护桩桩头劣质混凝土凿除,后施作50mmc20混凝土垫层,并依次施工钢筋、模板工程;混凝土应连续分段、分层浇筑,由一端向另一端进行,用赶浆法成阶梯状向前推进与另一端合拢;

15.(6)腰梁施工:待边坡开挖至预定位置后,施作填充式腰梁,形成稳定有效支护结构。

16.本实用新型具有如下优点:本实用新型在此提供一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构及实施方法;通过设置由间隔排桩、压梁、填充式腰梁以及两端角点抗力桩共同形成弧形间隔桩形式挡土结构。该结构通过将桩后土压力转化成沿拱轴线上轴力,通过压梁和填充式腰梁共同将轴力传递至抗力桩,通过抗力桩和桩后被动土压力共同抵抗拱轴方向的推力,形成安全稳定的支护体系,解决常规挡土结构施工难度大、安全风险高的问题。本专利的优点及有益效果体现为;

17.1、结构稳定可靠,能够有效解决复杂地质环境下的陡坡地段、地质破碎风化程度高的不稳定边坡的挡土支护需求。

18.2、桩径小,施工设备组织方便,可有效减小对原有土体及边坡的扰动,施工安全性高。

19.3、相较于传统的工艺,可节约大量的材料,经济效益明显。

附图说明

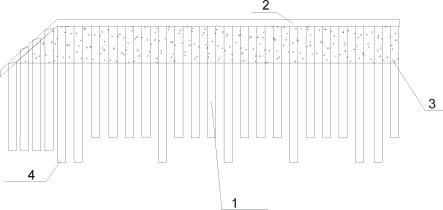

20.图1是本实用新型实施立面示意图;

21.图2是本实用新型实施顶部示意图。

22.其中:间隔排桩1,压梁2,填充式腰梁3,抗力桩4。

具体实施方式

23.下面将结合附图1-图2对本实用新型进行详细说明,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而

不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

24.本实用新型通过改进在此提供一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构;采用弧形间隔排桩挡土结构,该结构由间隔排桩1、压梁2、填充式腰梁3以及两端角点抗力桩4组成;在间隔排桩1桩顶设置压梁2,填充式腰梁3嵌入桩内与桩共同形成拱形桩板墙结构体系。

25.实施时;该结构整体呈拱形结构,失跨比1/7.7,跨度36.8m,失高4.8m;其中间隔排桩1共18根桩,混凝土标号为c40,桩径1m,桩间距中到中2m,桩间净距1m。

26.实施时;右端抗力桩采用三根c40钢筋混凝土桩,桩径为1m,桩间净距2m,成t形分布形成拱座;左端抗力桩采用7根c40钢筋混凝土桩,桩径为1m,受现场陡峭地形影响综合考虑挡土作用设置为“7”形拱座。

27.实施时;间隔排桩1桩身直径设计考虑结构拱形效应,桩基承受弯矩较小,因此桩身采用1m小直径桩,在满足受力的同时保证施工便捷和安全;考虑到基坑施工的临时性,本结构充分考虑桩间土土拱效应,采用间隔排桩布置形式,桩间设计净间距1m。

28.实施时;为保证所有排桩共同受力同时传递顶端轴力,对排桩桩顶形成约束效应,在排桩1桩顶设置压梁2,压梁断面尺寸为1.2

×

0.8m;支护结构前端开挖至设计标高后施工填充式腰梁,腰梁高4.5m,腰梁嵌入桩内与桩共同形成拱形桩板墙结构体系;腰梁下端保证排桩足够嵌固深度。

29.一种山区陡峭地形弧形间隔桩挡土结构实施方法;实施步骤为;

30.(1)测量放线:利用全站仪定位每根桩位准确位置,其中抗力桩桩位偏差不得大于10mm;

31.(2)桩基成孔:根据现场地质情况,采用旋挖钻干式成孔,通过旋挖钻钻头底部装有活动阀门的筒式钻头回旋破碎桩基岩土,破碎的桩基岩土直装筒式钻头内,然后再由旋挖钻伸缩式钻杆将筒式钻头提出孔外进行卸土,往复循环,钻土

→

破碎

→

取土

→

卸土,直到钻到桩的设计孔深;

32.(3)钢筋笼制作安装:桩基钢筋笼在钢筋厂内预制,运送至现场后,利用履带吊安装;

33.(4)桩身混凝土灌注:根据实际地质情况,采用导管法浇筑无水或少水孔砼施工工艺实施;

34.(5)压梁施工:压梁施工前应将支护桩桩头劣质混凝土凿除,后施作50mmc20混凝土垫层,并依次施工钢筋、模板工程;混凝土应连续分段、分层浇筑,由一端向另一端进行,用赶浆法成阶梯状向前推进与另一端合拢;

35.(6)腰梁施工:待边坡开挖至预定位置后,施作填充式腰梁,形成稳定有效支护结构。

36.本专利的优点及有益效果体现为;

37.4、结构稳定可靠,能够有效解决复杂地质环境下的陡坡地段、地质破碎风化程度高的不稳定边坡的挡土支护需求。

38.5、桩径小,施工设备组织方便,可有效减小对原有土体及边坡的扰动,施工安全性高。

39.6、相较于传统的工艺,可节约大量的材料,经济效益明显。

40.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1