一种下水道渗排结构的制作方法

1.本实用新型涉及市政建设技术领域,尤其是涉及一种下水道渗排结构。

背景技术:

2.下水道是在市政道路建设中一种城市公共设施,用于收集和排放城市和工业产生的废水。传统的下水道渗排结构将污水直接排入河海,不仅会造成水资源的浪费,而且其由于管线长且曲折,在降水多的时节,常出现排水不顺畅导致地面积水、城市内涝等问题,严重时,污水还回从下水道中倒灌回地面,造成地面污秽、空气恶臭。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种下水道渗排结构,以解决上述背景技术中传统的下水道渗排结构对降水资源利用率低及防涝功能弱的问题。

4.本实用新型采用的技术方案是:一种下水道渗排结构,包括:直排部、渗排部、蓄水室、控制器和引流管,所述直排部通过井盖上的孔洞与地面连通;所述渗排部紧邻所述直排部设置,所述渗排部的一端连通所述直排部,另一端连通所述蓄水室,所述渗排部的底部还连通下水道;所述蓄水室的顶部设有若干蒸发孔,底部设有受所述控制器控制的清洁箱和排水门,所述清洁箱通过加注管道与地面连通,所述排水门与下水道连通;所述直排部和所述渗排部均与所述引流管连通,在所述蓄水室盈满或降水过多时,所述引流管可将所述直排部和所述渗排部中的水排入下水道。

5.具体的,所述直排部与所述井盖连接的一端设有第一过滤网。

6.具体的,所述渗排部包括自上至下依次连通的第一渗排层、第一排水管、第二渗排层和第二排水管,所述直排部的出水端与所述第二排水管连通,所述第一排水管和所述第二排水管的出水端均与所述蓄水室连通,所述第二排水管的底部连通所述下水道。

7.具体的,所述第一排水管与所述直排部连接的位置设有缓冲板。

8.具体的,所述第一排水管和所述第二排水管的表面均开设有若干导水孔,所述第一排水管和所述第二排水管的外侧均包覆着第二过滤网。

9.具体的,所述第一排水管和所述第二排水管的内壁均设有含分解剂的涂覆层,外壁均设有防腐蚀层。

10.具体的,所述第一渗排层包括砾石层和砂层,所述砂层设置在所述砾石层底部。

11.具体的,所述第二渗排层为麦饭石层。

12.具体的,所述清洁箱内设有受所述控制器控制的高压气泵和存有清洁剂的储液箱,所述高压气泵的出气管连通所述储液箱,所述储液箱的出液管连通所述蓄水室。

13.具体的,所述加注管道包括加气管和注液管,所述加气管与所述高压气泵的进气管连通,所述注液管与所述储液箱的进液管连通。

14.本实用新型具有的有益效果是:所述直排部和所述渗排部将水导入所述蓄水室中储存,在天气干旱的时候,所述蓄水室中的水从所述蒸发孔排出,以增加土壤湿度和大气湿

度,可提高对降水资源的利用率;此外,降水过多时,大部分水流入蓄水室中储存,通过所述引流管和所述渗排部排入下水道中的水量大大减少,减轻了下水道的排水压力,可有效减少城市内涝、污水倒灌等事故的发生。

附图说明

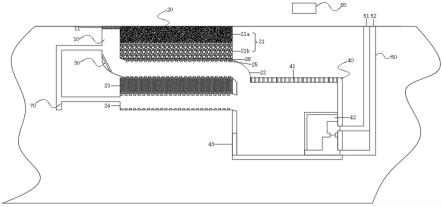

15.图1是本实用新型实施例的结构图;

16.图2是本实用新型实施例中第一排水管和第二排水管的截面图;

17.图3是本实用新型实施例中清洁箱的结构图。

18.图中:

19.10、直排部;11、第一过滤网;

20.20、渗排部;21、第一渗排层;21a、砾石层;21b、砂层;22、第一排水管;23、第二渗排层;24、第二排水管;25、导水孔;26、第二过滤网;27、涂覆层;28、防腐蚀层;

21.30、缓冲板;

22.40、蓄水室;41、蒸发孔;42、清洁箱;42a、高压气泵;42b、储液箱;43、排水门;

23.50、加注管道;51、加气管;52、注液管;

24.60、控制器;

25.70、引流管。

具体实施方式

26.下面通过附图对本实用新型实施例的技术方案进行详细说明,但是本实用新型的保护范围不局限于实施例。

27.参考附图1,一种下水道渗排结构,包括:直排部10、渗排部20、缓冲板30、蓄水室40、加注管道50、控制器60和引流管70。

28.直排部10通过井盖上的孔洞与地面连通。降水时,直排部10通过所述井盖上的孔洞将水快速引入地下,防止地面积水。在一些较优的实施例中,直排部10与所述井盖连接的一端设有第一过滤网11,第一过滤网11可将地面的杂物过滤,防止杂物进入直排部10中形成堵塞。

29.渗排部20紧邻直排部10设置,包括自上至下依次连通的第一渗排层21、第一排水管22、第二渗排层23和第二排水管24,第一排水管22和第二排水管24的出水端均与蓄水室40连通,第二排水管24的底部还连通下水道。降水时,地面上的水可依次通过第一渗排层21、第一排水管22、第二渗排层23和第二排水管24缓慢向地下渗排,大部分水通过第一排水管22和第二排水管24流入蓄水室40中储存,一些水还可通过第二排水管24导入下水道中。蓄水室40的顶部设有若干蒸发孔41,在天气干旱的时候,蓄水室40中的水可通过蒸发孔41从蓄水室40的顶部排出,以增加土壤湿度和大气湿度。

30.此外,第二排水管24还与直排部10的出水端连通,以将直排部10中的水快速导入蓄水室40中。在一些较优的实施例中,第二排水管24与直排部10连接的位置设有缓冲板30,降水过多时,缓冲板30可保护直排部10和第二排水管24的连接部,防止过大的水流将其冲破。

31.具体而言,第一排水管22和第二排水管24的表面均设有若干导水孔25,且二者的

外侧均包覆着第二过滤网26。导水孔25使第一排水管22、第二排水管24均能与各自上方和下方的结构连通,使得渗排部20的排水顺畅,在降水过多导致蓄水室40盈满时,从地面排下的水可通过第二排水管24底部的导水孔25排入下水道中,防止地面积水;第二过滤网26可以对水进行过滤,防止杂物进入第一排水管22或第二排水管24中形成堵塞。

32.第一渗排层21包括砾石层21a和砂层21b,砂层21b设置在砾石层21a底部,二者依次对第一渗排层21上方的水进行过滤,防止杂物进入第一排水管22中形成堵塞。从第一渗排层21流下的水通过第一排水管22顶部的导水孔25进入第一排水管22,其中一部分水又通过第一排水管22底部的导水孔25进入第二渗排层23。第二渗排层23为麦饭石层,水向下渗透的过程中会接触很多地下的沙石、细菌、异味物质等,麦饭石层不仅可以对水进行过滤,防止杂物进入第二排水管24中形成堵塞,还可以吸附水中的细菌和异味物质,减少通过第二排水管24进入蓄水室40或下水道中细菌和异味物质,为工作人员的清理作业提供较好的环境。从第二渗排层23流下的水通过第二排水管24顶部的导水孔25进入第二排水管24,其中一部分水又通过第二排水管24底部的导水孔25进入下水道。

33.参考附图2,第一排水管22和第二排水管24的内壁均设有含分解剂的涂覆层27,外壁均设有防腐蚀层28。涂覆层27中的分解剂可将第一排水管22和第二排水管24内壁的淤泥分解,使其随水排走;防腐蚀层28可延长第一排水管22和第二排水管24的使用寿命。

34.但通过前述过程排到蓄水室40中的水中具有很多杂质,如泥土等,长期以往,蓄水室40的底部会积存大量淤泥,为保持蓄水室40的蓄水能力,并防止蓄水室40中产生恶臭气味传到地面,参考附图,3,本实施例在蓄水室40的底部设有受控制器60控制的清洁箱42和排水门43,以定期清洁蓄水室40。清洁箱42通过加注管道50与地面连通,加注管道50为清洁箱42提供清洁剂等物料,控制器60控制清洁箱42将清洁剂释放到蓄水室40中发挥清洁作用;排水门43与下水道连通,控制器60控制排水门43的开闭,蓄水室40清洁完毕时,打开排水门43,可将污水排入下水道中。具体而言,清洁箱42内设有受控制器60控制的高压气泵42a和存有清洁剂的储液箱42b,高压气泵42a的进气管与加注管道50中的加气管51连通,高压气泵42a的出气管连通储液箱42b,储液箱42b的进液管与加注管道50中的注液管52连通,储液箱42b的出液管连通蓄水室40;清洁蓄水室40时,控制器60控制高压气泵42a运行,在高压气泵42a的作用下,储液箱42b中的清洁剂释放到蓄水室40以分解蓄水室40中的淤泥等污物。

35.除上述结构外,直排部10和渗排部20均与引流管70连通,在蓄水室40盈满或降水过多时,引流管70可将直排部10和渗排部20中的水排入下水道,防止地面积水。具体实施时,可将第二导水管设置为倾斜状态,其较低侧连通蓄水室40,将引流管70连通直排部10的中部以及第二导水管远离蓄水室40的一端,以保证地面排下的水能优先流入蓄水室40中,当第二导水管及直排部10中的水量过多时,水才会通过引流管70排入下水道。

36.本实用新型中的直排部10和渗排部20将水导入蓄水室40中储存,在天气干旱的时候,蓄水室40中的水从蒸发孔41排出,以增加土壤湿度和大气湿度,可提高对降水资源的利用率;此外,降水过多时,大部分水流入蓄水室40中储存,通过引流管70和渗排部20排入下水道中的水量大大减少,减轻了下水道的排水压力,可有效减少城市内涝、污水倒灌等事故的发生。

37.以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术

人员来说,在不脱离本实用新型所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1