一种小流域地貌的水土流失治理控制装置及方法与流程

1.本发明涉及水土流失治理领域,具体地讲,涉及一种小流域地貌的水土流失治理控制装置及方法。

背景技术:

2.小流域通常是指二、三级支流以下以分水岭和下游河道出口断面为界集水面积在50平方公里以下的相对独立和封闭的自然汇水区域。水利上通常指面积小于50平方公里或河道基本上是在一个县属范围内的流域。水土流失治理是小流域治理中重要一环。对于丘陵地貌而言,通过修筑防止水土流失的平台,进行林业或农业种植既可以保护水土,也可以帮助农民提高收入。

3.目前,在修筑防止水土流失的平台时,通过使用挖掘机等,先行挖出防止水土流失的平台雏形,然后,人工进行整平,耗费较多人力。

技术实现要素:

4.本发明要解决的技术问题是提供一种小流域地貌的水土流失治理控制装置及方法,方便小流域地貌的水土流失治理。

5.本发明采用如下技术方案实现发明目的:

6.一种小流域地貌的水土流失治理控制装置及方法,包括支架,其特征在于:所述支架一端固定连接竖杆一,所述支架的另一端固定连接支撑块,所述支撑块固定连接对称的方块一,对称的所述方块一分别固定连接梯形块,对称的所述梯形块分别固定连接竖板二,对称的所述竖板二分别固定连接l杆,对称的所述l杆分别固定连接方块二,对称的所述方块二分别固定连接电动推杆,对称的所述电动推杆的推杆端分别穿过对应的所述方块二,对称的所述电动推杆的推杆端分别固定连接竖杆二,对称的所述竖杆二分别固定连接弧形杆,对称的所述弧形杆的两端分别固定连接导向块,每个所述导向块内分别设置有竖杆三,对称的所述竖杆三分别固定连接连接块,对称的所述连接块分别固定连接竖板三,对称的所述竖杆分别固定连接短杆,对称的所述短杆分别固定连接长杆,对称的所述长杆分别固定连接下刮板,所述下刮板固定连接方块三,所述方块三固定连接圆杆,所述竖杆一转动连接方杆,所述方杆设置有直槽,所述圆杆设置在所述直槽内,所述方杆固定连接上刮板,对称的所述所述梯形块的斜面分别固定连接线性轨道,对称的所述线性轨道上分别设置有线性滑块,对称的所述线性轨道分别固定连接圆块,对称的所述圆块分别固定连接弹簧二的一端,对称的所述弹簧二的另一端分别固定连接对应的所述线性滑块的上端。

7.作为本技术方案的进一步限定,对称的所述竖杆二分别固定连接方板,所述方板固定连接对称的圆柱。

8.作为本技术方案的进一步限定,所述支架转动连接对称的竖板一,对称的所述竖板一分别固定连接弹簧一的一端,对称的所述弹簧一的另一端分别固定连接对应的所述支架,对称的所述圆柱分别接触对应的所述竖板一。

9.作为本技术方案的进一步限定,所述竖杆一转动连接挡板。

10.作为本技术方案的进一步限定,所述支撑块的斜面固定连接t板,所述t板固定连接安装板。

11.一种小流域地貌的水土流失治理控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

12.步骤一:将所述安装板安装到移动机构上,移动机构带动本装置实现前后方向移动及转弯;

13.步骤二:操作移动机构,实现本装置缓慢向前移动,与此同时,控制所述电动推杆往复伸缩;

14.步骤三:所述下刮板往复摆动刮取相对靠下靠外侧土壤;

15.步骤四:所述上刮板往复摆动刮取相对靠上靠内侧土壤,所述上刮板摆动幅度大于所述下刮板,并且两者摆动区域有一定重叠,避免漏掉土壤;

16.步骤五:所述下刮板及所述上刮板刮落的土壤落到所述方板上,所述方板带动土壤往复移动,土壤相对所述挡板向后移动时,土壤带动所述挡板摆动,土壤顺利进入所述挡板与所述竖板一组成区域,土壤相对所述挡板向前移动时,使所述挡板紧贴所述竖杆一保持竖直,使所述挡板阻碍土壤前进;

17.步骤六:所述竖板一往复摆动,所述竖板一向外摆动时,带动所述方板上土壤落到防止水土流失的平台水平面内;

18.步骤七:所述竖板三往复摆动同时跟随移动机构向前移动接触防止水土流失的平台竖面,往复摆动接触防止水土流失的平台修整防止水土流失的平台竖面;

19.步骤八:修整好本装置对应段的防止水土流失的平台后,操作移动机构,使本装置对应下一段防止水土流失的平台。

20.作为本技术方案的进一步限定,所述电动推杆往复伸缩时,所述电动推杆带动所述竖杆二、所述弧形杆、所述导向块、所述方板及所述圆柱往复移动,在所述弹簧一的作用下,所述圆柱带动所述竖板一往复摆动,所述导向块带动所述竖杆三往复移动,所述竖杆三带动所述线性滑块沿所述线性轨道往复移动,所述线性滑块带动所述弹簧二往复运动,所述线性滑块带动所述竖杆三沿所述导向块往复移动,所述竖杆三带动所述连接块、所述竖板三、所述短杆、所述长杆、所述下刮板及所述往复摆动,所述方块三带动所述圆杆在所述直槽内往复摆动,所述圆杆带动所述方杆往复摆动,所述方杆带动所述上刮板往复摆动。

21.作为本技术方案的进一步限定,所述弹簧二始终保持拉伸状态,辅助所述线性滑块沿所述线性轨道向上移动。

22.作为本技术方案的进一步限定,所述上刮板及所述下刮板下端与土壤接触处尖锐。

23.作为本技术方案的进一步限定,所述下刮板倾斜设置。

24.与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:

25.1、本装置通过将圆杆限位到直槽内,实现上刮板摆动幅度大于下刮板,下刮板往复摆动刮取相对靠下靠外侧土壤。上刮板往复摆动刮取相对靠上靠内侧土壤与丘陵地区地貌形状相符合,并且两者摆动区域有一定重叠,避免漏掉土壤;通过采用挡板转动连接竖杆一,且竖杆一限位挡板,实现土壤相对挡板向后移动时,土壤带动挡板摆动,土壤顺利进入挡板与竖板一组成区域,土壤相对挡板向前移动时,使挡板阻碍土壤前进;通过采用弹簧

一,在圆柱作用下,竖板一往复摆动,竖板一向外摆动时,带动方板上土壤落到防止水土流失的平台水平面内;方板往复前后移动整平上刮板及下刮板挖掘过的区域,实现防止水土流失的平台水平面初步整平,竖板三往复摆动同时跟随移动机构向前移动接触防止水土流失的平台竖面,往复摆动接触防止水土流失的平台修整防止水土流失的平台竖面。

26.2、本装置通过巧妙地设计,实现在丘陵地区上坡上修筑防止水土流失的平台,实现防止水土流失的平台的挖掘、水平面及竖直面的整平,并将挖掘防止水土流失的平台差生的土铺到防止水土流失的平台水平面内,节约人力,提高效率。

附图说明

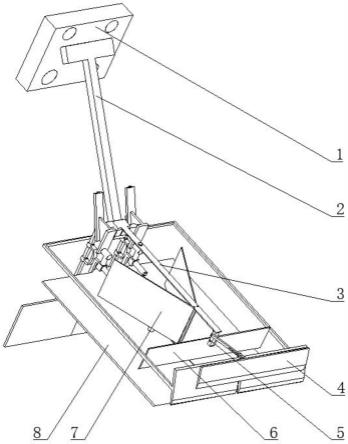

27.图1为本发明的立体结构示意图一。

28.图2为本发明的局部立体结构示意图一。

29.图3为本发明的局部立体结构示意图二。

30.图4为本发明的局部立体结构示意图三。

31.图5为本发明的局部立体结构示意图四。

32.图6为本发明的图5中a的局部放大图。

33.图7为本发明的立体结构示意图二。

34.图8为本发明的使用状态示意图一。

35.图9为本发明的使用状态示意图二。

36.图中:1、安装板,2、t板,3、支架,4、上刮板,5、竖杆一,6、挡板,7、竖板一,8、方板,9、线性轨道,10、圆块,11、方块一,12、梯形块,13、竖板二,14、l杆,15、方块二,16、电动推杆,17、弹簧一,18、弹簧二,19、圆柱,20、导向块,21、弧形杆,22、竖杆二,23、下刮板,24、长杆,25、短杆,26、竖板三,27、连接块,28、竖杆三,29、线性滑块,30、方杆,31、直槽,32、圆杆,33、方块三,34、支撑块。

具体实施方式

37.下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。

38.本发明包括支架3,所述支架3一端固定连接竖杆一5,所述支架3的另一端固定连接支撑块34,所述支撑块34固定连接对称的方块一11,对称的所述方块一11分别固定连接梯形块12,对称的所述梯形块12分别固定连接竖板二13,对称的所述竖板二13分别固定连接l杆14,对称的所述l杆14分别固定连接方块二15,对称的所述方块二15分别固定连接电动推杆16,对称的所述电动推杆16的推杆端分别穿过对应的所述方块二15,对称的所述电动推杆16的推杆端分别固定连接竖杆二22,对称的所述竖杆二22分别固定连接弧形杆21,对称的所述弧形杆21的两端分别固定连接导向块20,每个所述导向块20内分别设置有竖杆三28,对称的所述竖杆三28分别固定连接连接块27,对称的所述连接块27分别固定连接竖板三26,对称的所述竖杆28分别固定连接短杆25,对称的所述短杆25分别固定连接长杆24,对称的所述长杆24分别固定连接下刮板23,所述下刮板23固定连接方块三33,所述方块三33固定连接圆杆32,所述竖杆一5转动连接方杆30,所述方杆30设置有直槽31,所述圆杆32设置在所述直槽31内,所述方杆30固定连接上刮板4,对称的所述所述梯形块12的斜面分别

固定连接线性轨道9,对称的所述线性轨道9上分别设置有线性滑块29,对称的所述线性轨道9分别固定连接圆块10,对称的所述圆块10分别固定连接弹簧二18的一端,对称的所述弹簧二18的另一端分别固定连接对应的所述线性滑块29的上端。

39.对称的所述竖杆二22分别固定连接方板8,所述方板8固定连接对称的圆柱19。

40.所述支架3转动连接对称的竖板一7,对称的所述竖板一7分别固定连接弹簧一17的一端,对称的所述弹簧一17的另一端分别固定连接对应的所述支架3,对称的所述圆柱19分别接触对应的所述竖板一7。

41.所述竖杆一5转动连接挡板6。

42.所述支撑块34的斜面固定连接t板2,所述t板2固定连接安装板1。

43.一种小流域地貌的水土流失治理控制方法,包括以下步骤:

44.步骤一:将所述安装板1安装到移动机构上,移动机构带动本装置实现前后方向移动及转弯;

45.步骤二:操作移动机构,实现本装置缓慢向前移动,与此同时,控制所述电动推杆16往复伸缩;

46.步骤三:所述下刮板23往复摆动刮取相对靠下靠外侧土壤;

47.步骤四:所述上刮板4往复摆动刮取相对靠上靠内侧土壤,所述上刮板4摆动幅度大于所述下刮板23,并且两者摆动区域有一定重叠,避免漏掉土壤;

48.步骤五:所述下刮板23及所述上刮板4刮落的土壤落到所述方板8上,所述方板8带动土壤往复移动,土壤相对所述挡板6向后移动时,土壤带动所述挡板6摆动,土壤顺利进入所述挡板6与所述竖板一7组成区域,土壤相对所述挡板6向前移动时,使所述挡板6紧贴所述竖杆一5保持竖直,使所述挡板6阻碍土壤前进;

49.步骤六:所述竖板一7往复摆动,所述竖板一7向外摆动时,带动所述方板8上土壤落到防止水土流失的平台水平面内;

50.步骤七:所述竖板三26往复摆动同时跟随移动机构向前移动接触防止水土流失的平台竖面,往复摆动接触防止水土流失的平台修整防止水土流失的平台竖面;

51.步骤八:修整好本装置对应段的防止水土流失的平台后,操作移动机构,使本装置对应下一段防止水土流失的平台。

52.所述电动推杆16往复伸缩时,所述电动推杆16带动所述竖杆二22、所述弧形杆21、所述导向块20、所述方板8及所述圆柱19往复移动,在所述弹簧一17的作用下,所述圆柱19带动所述竖板一7往复摆动,所述导向块20带动所述竖杆三28往复移动,所述竖杆三28带动所述线性滑块29沿所述线性轨道9往复移动,所述线性滑块29带动所述弹簧二18往复运动,所述线性滑块29带动所述竖杆三28沿所述导向块20往复移动,所述竖杆三28带动所述连接块27、所述竖板三26、所述短杆25、所述长杆24、所述下刮板23及所述往复摆动,所述方块三33带动所述圆杆32在所述直槽31内往复摆动,所述圆杆32带动所述方杆30往复摆动,所述方杆30带动所述上刮板4往复摆动。

53.所述弹簧二18始终保持拉伸状态,辅助所述线性滑块29沿所述线性轨道9向上移动。

54.所述上刮板4及所述下刮板23下端与土壤接触处尖锐。

55.所述下刮板23倾斜设置。

56.本发明的工作流程为:将安装板1安装到移动机构上,移动机构带动本装置实现前后方向移动及转弯。

57.操作移动机构,实现本装置缓慢向前移动,与此同时,控制电动推杆16往复伸缩。电动推杆16带动竖杆二22、弧形杆21、导向块20、方板8及圆柱19往复移动,在弹簧一17的作用下,圆柱19带动竖板一7往复摆动,导向块20带动竖杆三28往复移动,竖杆三28带动线性滑块29沿线性轨道9往复移动,线性滑块29带动弹簧二18往复运动,线性滑块29带动竖杆三28沿导向块20往复移动,竖杆三28带动连接块27、竖板三26、短杆25、长杆24、下刮板23及往复摆动,方块三33带动圆杆32在直槽31内往复摆动,圆杆32带动方杆30往复摆动,方杆30带动上刮板4往复摆动。

58.下刮板23往复摆动刮取相对靠下靠外侧土壤。上刮板4往复摆动刮取相对靠上靠内侧土壤,上刮板4摆动幅度大于下刮板23,并且两者摆动区域有一定重叠,避免漏掉土壤。下刮板23及上刮板4刮落的土壤落到方板8上,方板8带动土壤往复移动,土壤相对挡板6向后移动时,土壤带动挡板6摆动,土壤顺利进入挡板6与竖板一7组成区域,土壤相对挡板6向前移动时,使挡板6紧贴竖杆一5保持竖直,使挡板6阻碍土壤前进。竖板一7往复摆动,竖板一7向外摆动时,带动方板8上土壤落到防止水土流失的平台水平面内。竖板三26往复摆动同时跟随移动机构向前移动接触防止水土流失的平台竖面,往复摆动接触防止水土流失的平台修整防止水土流失的平台竖面。

59.修整好本装置对应段的防止水土流失的平台后,操作移动机构,使本装置对应下一段防止水土流失的平台。

60.本装置通过将圆杆32限位到直槽31内,实现上刮板4摆动幅度大于下刮板23,下刮板23往复摆动刮取相对靠下靠外侧土壤。上刮板4往复摆动刮取相对靠上靠内侧土壤与丘陵地区地貌形状相符合,并且两者摆动区域有一定重叠,避免漏掉土壤;通过采用挡板6转动连接竖杆一5,且竖杆一5限位挡板6,实现土壤相对挡板6向后移动时,土壤带动挡板6摆动,土壤顺利进入挡板6与竖板一7组成区域,土壤相对挡板6向前移动时,使挡板6阻碍土壤前进;通过采用弹簧一17,在圆柱19作用下,竖板一7往复摆动,竖板一7向外摆动时,带动方板8上土壤落到防止水土流失的平台水平面内;方板8往复前后移动整平上刮板4及下刮板23挖掘过的区域,实现防止水土流失的平台水平面初步整平,竖板三26往复摆动同时跟随移动机构向前移动接触防止水土流失的平台竖面,往复摆动接触防止水土流失的平台修整防止水土流失的平台竖面。

61.本装置通过巧妙地设计,实现在丘陵地区上坡上修筑防止水土流失的平台,实现防止水土流失的平台的挖掘、水平面及竖直面的整平,并将挖掘防止水土流失的平台差生的土铺到防止水土流失的平台水平面内,节约人力,提高效率。

62.以上公开的仅为本发明的具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1