跨海悬浮隧道预应力管节接头结构及施工方法

本发明涉及悬浮隧道设备,特别是一种跨海悬浮隧道预应力管节接头结构及施工方法。

背景技术:

1、跨海悬浮隧道(submerged floating tunnel,简称sft),又称为阿基米德桥或“pda”桥,是一种能够跨越海峡、海湾、湖泊等各种水域的新型建筑结构,可供各种陆上交通工具与行人通行,也可以铺设各种管道和电缆。其具有对环境条件的兼容性好、对生态环境的影响小、对水道通航干扰小、交通运输能力强、建设成本相对较低等优点,应用前景十分广阔。在过去几十年,悬浮隧道因其优异的功能性而受到各国专家学者的关注与研究,但时至今日,世界范围内并未有一例已建或是在建的跨海悬浮隧道实际工程,相关的理论研究也并未形成系统、完备的体系。复杂海况下悬浮隧道整体管节结构受力特征、极端环境荷载下结构支撑系统的结构稳定性、管节接头形式及其受荷响应特性等重大核心科学难题,以及深水复杂环境施工工艺、设备制作、工程风险、健康监测、科研管理、结构安全等级评估等一系列工程技术问题仍需突破。在亟待解决的问题中,管节间连接结构的设计是包括悬浮隧道在内所有水下结构至关重要的环节。目前国内外相关研究主要集中于沉管隧道、盾构隧道等水下结构,鲜见关于悬浮隧道管节间连接方式的研究报导。

2、以沉管隧道为例,其管节接头按所在位置可分为中间接头、岸边接头和最终接头,而按照形式可分为柔性接头、刚性接头。通常情况下,中间接头采用柔性接头,而岸边接头和最终接头则主要采用刚性接头。然而悬浮隧道的管节接头并不能照搬沉管隧道的模式,原因在于虽然悬浮隧道与沉管隧道皆为水下结构,但两者的工作环境有着不小的差别。

3、悬浮隧道通常设于深度数十米的水域,隧道外侧存在波浪、洋流、船行波等流体荷载,内侧存在火车、汽车、行人等移动荷载,在多种因素的共同作用下隧道管节间的受力状况极为复杂。这种情况下,若是选用刚性接头会让管节接头处承受很高的内力从而造成接头的结构破坏;若是选用柔性接头,接头处将出现较大的位移与变形,进而导致其渗漏造成结构安全问题。而沉管隧道通常建于地底,其受的荷载与变形并没有悬浮隧道的复杂,所以单一的刚性或柔性接头并不适用于悬浮隧道。而在港珠澳大桥的建设中,半刚性接头的概念被创新性地提出。

4、大型海上浮式结构物(very large floating structures,vlfs)是指那些尺度以公里的海洋浮式结构,由于vlfs的尺度巨大,显然不可能整体制作,因此vlfs必然是一个模块化结构,需要通过特殊设计的连接构件将各个模块连接起来。国内外学者也针对vlfs的连接构件展开了研究,由于vlfs所处工作环境也受波浪和洋流的影响,其位移和运动方式与悬浮隧道有相似之处。但由于基本结构形式、尺度及工作环境还是存在一定差异,则其连接构件形式也不能直接满足悬浮隧道的需求。

5、目前关于悬浮隧道连接构件的研究和发明大都是基于沉管隧道接头形式的改进,并未针对悬浮隧道管节接头特有的荷载工况和运动形式进行设计。故应设计一种适用于悬浮隧道管节的新型连接结构,在复合荷载作用下满足结构对相对运动和受力的要求,同时保证管节之间的水密性和减震性。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种跨海悬浮隧道预应力管节接头结构及施工方法,该结构利用预应力锚索结构来连接固定前后管节,不仅能在有效增强结构抗压能力的同时,也能增强结构的抗扭转能力,对悬浮隧道起到了很好的保护作。

2、为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

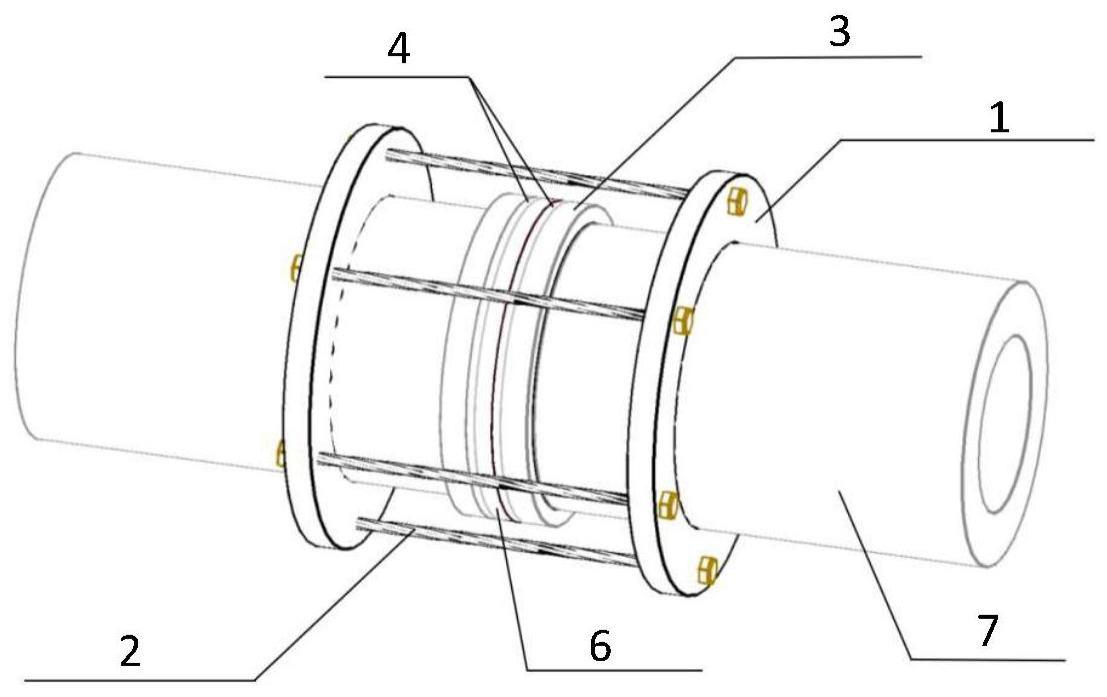

3、本发明提供的跨海悬浮隧道预应力管节接头结构,包括预应力承压基础、预应力锚索、接头基础、端钢壳、承压环和止水带;

4、所述止水带设置于前后两段管节端面之间;

5、所述止水带两端面分别设置有端钢壳;

6、所述端钢壳的外侧端面分别设置接头基础;

7、所述预应力承压基础分别设置于前后两段管节上;

8、所述承压环交错布置在接头基础之间,所述承压环设置于止水带内侧,所述承压环之间留有位移空隙;所述承压环设置于接头基础的内侧;

9、所述预应力锚索的两端分别与前后两段管节上的预应力承压基础连接,用于将止水带、端钢壳、接头基础连接成前后两段管节的接头结构。

10、进一步,所述预应力承压基础设置前后两段管节的外壁,所述预应力锚索等间隔连接在预应力承压基础之间。

11、进一步,所述预应力承压基础由混凝土材料制成,浇筑在悬浮隧道管节上方,呈圆环状。

12、进一步,所述接头基础由混凝土材料制成。

13、进一步,所述端钢壳分别位于管节接头首尾,用于接头径向最外层止水带的承载。

14、进一步,所述承压环由结构钢材制成,交错布置在管节接头基础上,中间留有适当的位移空隙。

15、进一步,所述止水带布置在管节接头的端钢壳上。

16、本发明提供的利用上述跨海悬浮隧道预应力管节接头结构构建跨海悬浮隧道的施工方法,按照以下步骤进行:

17、设置:设置承压环结构,在相邻两段管节端面之间设置承压环;

18、填充:在承压环外侧填充止水带,并在两端面分别设置端钢壳;

19、铺设:在相邻两段管节上方、承压环外侧铺设一圈规律间隔排布的预应力锚索,并在锚索与管节预应力承压基础连接处用螺母和垫片固定;

20、张拉:张拉预应力锚索,使得预应力锚索对相邻管节结构段施加使接头结构缝宽度减小的张拉作用,使止水带受到设定的密封压力。

21、进一步,所述承压环交错布置在接头基础之间,所述承压环设置于止水带内侧,所述承压环之间留有位移空隙;所述承压环设置于接头基础的内侧。

22、进一步,所述预应力承压基础设置前后两段管节的外壁,所述预应力锚索等间隔连接在预应力承压基础之间。

23、本发明的有益效果在于:

24、本发明提供的跨海悬浮隧道预应力管节接头结构及施工方法,利用该结构可以构建跨海悬浮隧道,该管节接头结构包括连接前后两段管节的管节接头,管节接头包括预应力锚索、预应力承压基础、接头基础、端钢壳、承压环、止水带;其中预应力锚索通过预应力承压基础穿插在管节接头上方,用以提高悬浮隧道整体结果的安全性和水密能力;预应力承压基础由混凝土材料制成,浇筑在悬浮隧道管节上方,呈圆环状,能够防止预应力锚索局部构件破坏对管节安全性的影响,同时避免预应力锚索固定在关节内部导致施工难度大、接口水密能力下降等问题;接头基础由混凝土材料制成,起到安装管节接头其他构件及连接管节的作用;端钢壳分别位于管节接头首尾,用于接头径向最外层止水带的承载;承压环由结构钢材制成,交错布置在管节接头基础上,中间留有适当的位移空隙;止水带布置在管节接头的端钢壳上。配套的承压环之间安装有止水带加上预应力锚索,三者结合可以承受悬浮隧道径向荷载、轴向荷载、扭转荷载和其产生的位移及振动;位于最外层的端钢壳与其之间的止水结构在保证结构管节之间的止水能力的同时,也能抵抗部分的扭转荷载与轴向荷载。

25、本管节接头结构与传统沉管隧道连接接头相比,对传统沉管隧道的抗力键进行改进和扩展,设置环向的承压环与预应力锚索,能够让悬浮隧道在复杂海洋环境荷载下保持结构的稳定性,同时保证结构的水密性和减震性。

26、本管节接头结构针对抗弯能力以及抗扭转能力,增设了预应力锚索与预应力承压基础,对结构预加压应力以全部或部分抵消荷载导致的拉应力,不仅能够大大提高结构的抗弯能力与抗扭转能力,同时结构型式简单,能大大提高结构的安全性能,进一步提升水密能力,避免结构破坏对悬浮隧道整体结构的影响。

27、本预应力管节接头,改变了承压环的结构形式,增强了承压环的承载能力尤其是抗扭能力,结合多道复合止水结构,能够满足复杂环境荷载与工作荷载下水中悬浮隧道管节间的受力和位移变形要求。

28、本预应力管节接头采用多道止水结构,止水结构间相互组合作用,可以保证在管件发生相对运动时,不会出现因止水结构失效而造成管节间渗漏,满足了悬浮隧道管节间的水密性需求。

29、本预应力管节接头采用半柔性半刚性的结构形式思路,在保证管节之间的相对运动和变形的同时,不让管节之间不发生过大的位移,能较好应对深水、宽水跨越问题的复杂性和多样性。

30、本预应力管节接头采用预应力锚索结构,在管节上方设置的预应力承压基础用以固定预应力锚索,预应力锚索不仅能在有效增强结构抗压能力的同时,也能增强结构的抗扭转能力,对悬浮隧道起到了很好的保护作用。

31、本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!