一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系的制作方法

本技术涉及土木工程,尤其涉及一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系。

背景技术:

1、在既有地铁隧道周边进行基坑工程施工时,基坑开挖需考虑对邻近隧道的保护。基坑工程施工诱发邻近既有隧道产生水平位移、竖向位移、径向收敛等参数的控制值,实际工程中一般取5.0mm,可见该变形控制值非常小,对基坑工程施工提出了非常严格的要求。

2、通常可通过设置隔离桩的方法对邻近基坑工程的既有地铁隧道进行加固与保护。但已有研究表明,在地质条件相对较差、桩端无中风化砂岩等情况时,隔离桩保护既有隧道的效果不理想,在基坑开挖情况下桩体自身与周边土体共同发生较大变形与位移。即地质条件较差时,隔离桩虽然刚度较大但难以发挥作用。由于桩基本身刚度较大、施工方法成熟可靠,如果连钢筋混凝土材质的隔离桩对邻近隧道的保护都不满足要求,其它方法(如注浆加固)更难以达到要求。

3、可见,有必要发展一种简单、实用的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系。

技术实现思路

1、为了弥补现有技术的缺陷,本实用新型的目的是提供一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其具有隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体,结构体系刚度较大、变形与位移小,施工方便,能有效约束基坑工程外邻近地铁隧道的变形,达到安全、经济的目的。

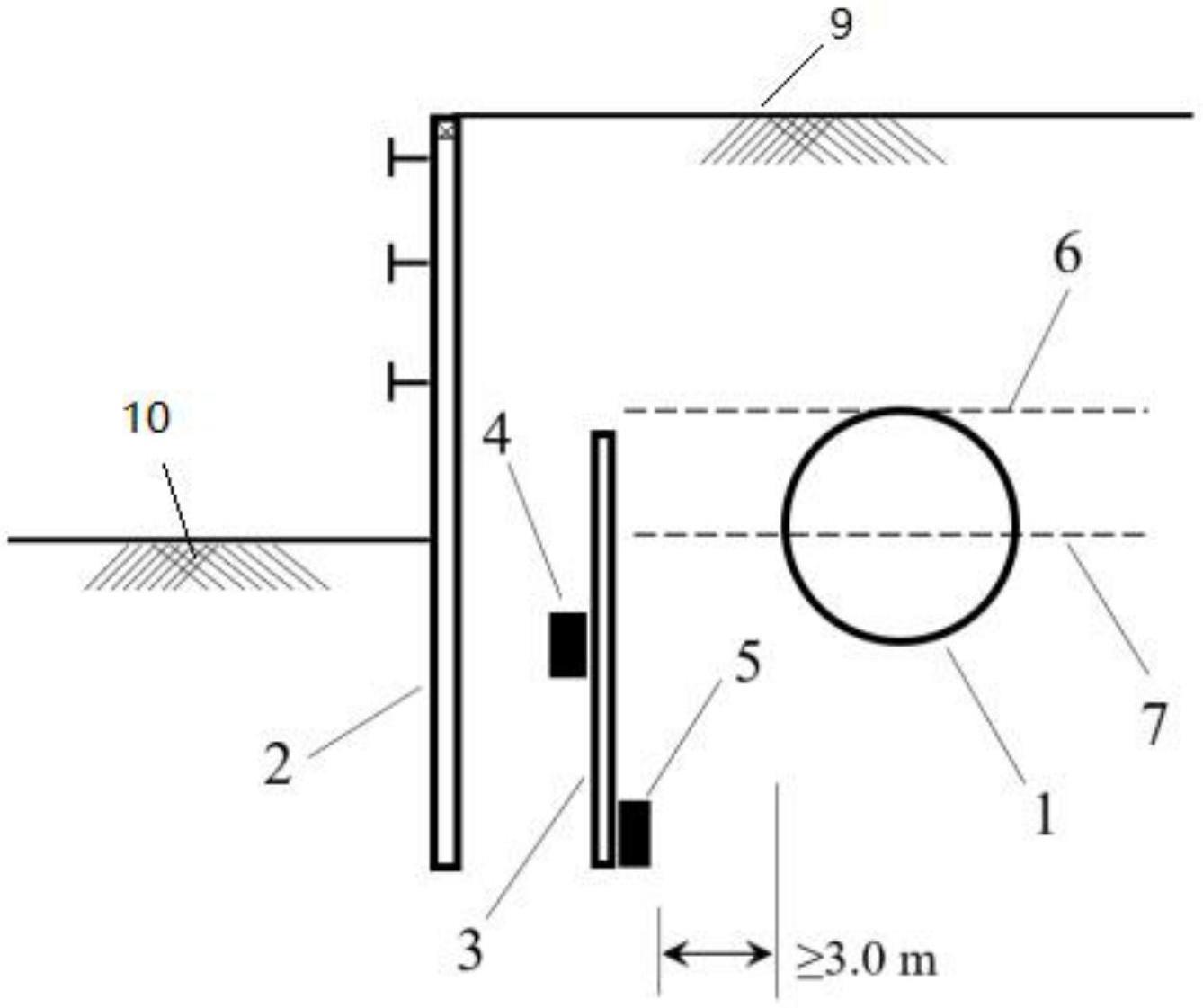

2、本实用新型采用以下技术方案实现:一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,包括隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体;所述隔离桩位于基坑围护结构与既有隧道之间,所述隔离桩的顶部标高小于所述既有隧道的拱顶标高,所述隔离桩的顶部标高大于所述既有隧道的中心标高;所述上部注浆加固体与所述下部注浆加固体分别位于所述隔离桩的两侧,所述上部注浆加固体的位置高于所述下部注浆加固体的位置;所述上部注浆加固体位于所述基坑围护结构与所述隔离桩之间并紧贴于所述隔离桩;所述下部注浆加固体位于所述既有隧道与所述隔离桩之间并紧贴于所述隔离桩。

3、作为上述方案的进一步改进,所述上部注浆加固体的顶部标高低于基坑的坑底的标高。

4、作为上述方案的进一步改进,所述上部注浆加固体的中心位于距所述隔离桩轴向1/3至1/2的桩长范围内。

5、作为上述方案的进一步改进,所述下部注浆加固体的底部与所述隔离桩的桩底相平齐。

6、作为上述方案的进一步改进,所述上部注浆加固体与所述下部注浆加固体的高度范围为2-4m。

7、作为上述方案的进一步改进,所述隔离桩的桩端标高小于等于所述基坑围护结构的底部标高。

8、作为上述方案的进一步改进,所述下部注浆加固体与所述既有隧道之间的水平净距大于等于3.0m。

9、相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

10、1、所提钢筋混凝土材质的隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体具有较大的强度与刚度,上部注浆加固体与下部注浆加固体位于隔离桩两侧,对隔离桩提供强有力的锚固与约束作用,使隔离桩的变形与位移非常小,特别适用于地质条件相对较差的工况中,达到有效保护基坑工程周边既有隧道的目的。

11、2、所提隔离桩的顶部标高小于既有隧道拱顶标高、大于既有隧道中心标高,使隔离桩的长度能对既有隧道产生正面保护作用,不至于产生负面的牵制作用。已有研究表明,桩长不合理时,隔离桩对既有隧道达不到保护效果,有时还起到增大隧道变形与位移的负面作用。

12、3、所提结构体系的隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体高度均较小,施工技术成熟、可靠,施工工期短,综合造价低。

13、4、所提结构体系与既有隧道之间的水平净距大于等于3.0m,满足现行规范《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(cjj/t202-2013)的要求。

技术特征:

1.一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,包括隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体;所述隔离桩位于基坑围护结构与既有隧道之间,所述隔离桩的顶部标高小于所述既有隧道的拱顶标高,所述隔离桩的顶部标高大于所述既有隧道的中心标高;所述上部注浆加固体与所述下部注浆加固体分别位于所述隔离桩的两侧,所述上部注浆加固体的位置高于所述下部注浆加固体的位置;所述上部注浆加固体位于所述基坑围护结构与所述隔离桩之间并紧贴于所述隔离桩;所述下部注浆加固体位于所述既有隧道与所述隔离桩之间并紧贴于所述隔离桩。

2.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述上部注浆加固体的顶部标高低于基坑的坑底的标高。

3.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述上部注浆加固体的中心位于距所述隔离桩轴向1/3至1/2的桩长范围内。

4.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述下部注浆加固体的底部与所述隔离桩的桩底相平齐。

5.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述上部注浆加固体与所述下部注浆加固体的高度范围为2-4m。

6.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述隔离桩的桩端标高小于等于所述基坑围护结构的底部标高。

7.如权利要求1所述的控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,其特征在于,所述下部注浆加固体与所述既有隧道之间的水平净距大于等于3.0m。

技术总结

本技术涉及土木工程技术领域,公开了一种控制基坑外邻近隧道变形的结构体系,包括隔离桩、上部注浆加固体与下部注浆加固体。隔离桩位于基坑围护结构与既有隧道之间,隔离桩的顶部标高小于既有隧道拱顶标高,隔离桩的顶部标高大于既有隧道中心标高。上部注浆加固体与下部注浆加固体分别位于隔离桩的两侧,上部注浆加固体的位置高于下部注浆加固体的位置。上部注浆加固体位于基坑围护结构与隔离桩之间并紧贴隔离桩。下部注浆加固体位于既有隧道与隔离桩之间并紧贴隔离桩。所提上部注浆加固体与下部注浆加固体位于隔离桩两侧,对隔离桩提供强有力的锚固与约束作用,使隔离桩的变形与位移非常小,从而达到有效保护基坑工程周边既有隧道的目的。

技术研发人员:张家乐,李远荣,丁飞,张明涛,贺浩东,杨明,姚华彦

受保护的技术使用者:中煤第三建设(集团)有限责任公司

技术研发日:20230308

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!