一种板桩单元及组合桩系统的制作方法

本技术涉及板桩系统结构,具体涉及一种板桩单元及组合桩系统。

背景技术:

1、现有的板桩结构一般为z字型或u字型,该u字型板桩包括桩身,该桩身包括桩顶部、位于桩顶部左右两侧并向下倾斜延伸的桩中部和位于两个桩中部下端并向外延伸的桩底部,该桩底部一般是通过设置相适配的卡接结构来用于连接各个板桩单元,也就是设置的宽度较短,进而造成两个相邻的板桩单元之间形成的容积空间小于u字板桩的桩顶部和两个桩中部自身形成的容积空间,在实际的护岸应用中,导致桩身板体两侧受到的挤压力存在差异,致使在长期应用中发生桩身畸形,影响正常的护岸使用。

2、由此,对于本领域研发人员来说,亟需研发一种具有良好力学平衡性能的板桩单元。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种板桩单元及组合桩系统,通过将板桩单元的桩顶部的宽度等于第一桩底部和第二桩底部的宽度之和,使在组合桩系统中的两个相邻板桩单元之间形成的容积空间等于几字型板桩单元自身的容积空间,进而实现在实际应用中的桩身板体两侧受到的挤压力平衡且相等,大大提升组合桩系统的整体力学性能,以解决现有技术中的板桩系统因桩身板体两侧受到的挤压力存在差异而造成的桩身畸形、影响正常护岸使用的技术问题。

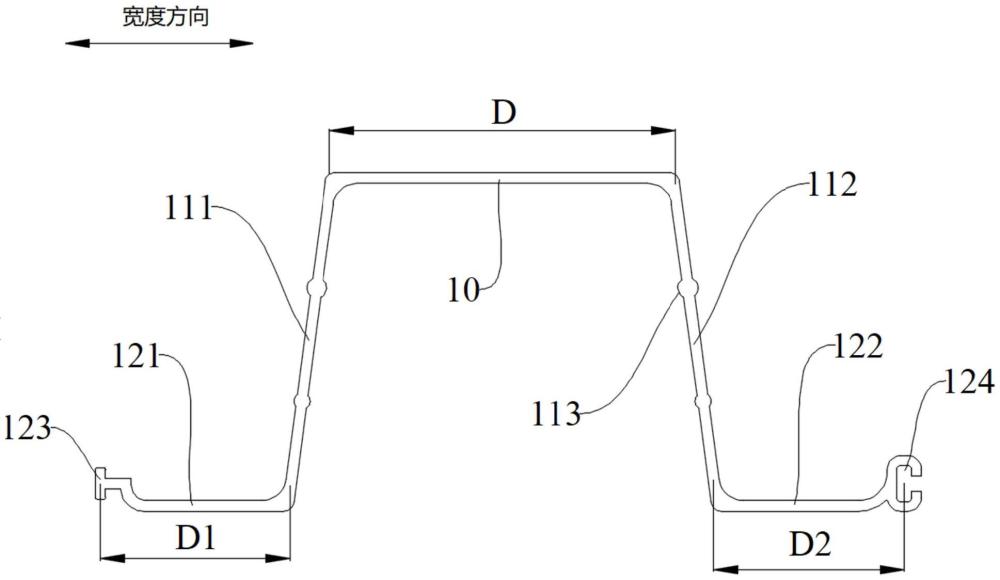

2、为实现上述目的,本实用新型实施例一方面提供了一种板桩单元,包括桩身,所述桩身包括桩顶部、位于所述桩顶部左右两侧并向下倾斜延伸的桩中部和位于两个桩中部下端并向外延伸的桩底部;所述桩顶部、桩中部和桩底部一体连接为横截面呈几字型的板桩单元;所述桩底部包括第一桩底部和第二桩底部,所述桩顶部沿宽度方向的宽度等于所述第一桩底部沿宽度方向的宽度和所述第二桩底部沿宽度方向的宽度之和。

3、进一步地,所述第一桩底部沿宽度方向的宽度和所述第二桩底部沿宽度方向的宽度相等,且等于所述桩顶部沿宽度方向的宽度的一半。

4、进一步地,所述桩中部包括第一桩中部和第二桩中部,所述第一桩中部和第二桩中部呈对称设置。

5、进一步地,所述第一桩中部、第二桩中部的内外表面上设置有加强凸起。

6、进一步地,所述加强凸起的横截面形状为圆形、方形、梯形、楔形及不规则的异形。

7、进一步地,所述加强凸起为d30材料制作。

8、进一步地,所述桩顶部的宽度为d,则100mm≤d≤400mm。

9、进一步地,所述桩顶部的宽度为d,则d=260mm。

10、进一步地,所述第一桩底部远离所述桩中部的一端设置有卡凸,所述第二桩底部远离所述桩中部的一端设置有与所述卡凸相适配的卡槽。

11、进一步地,所述卡凸与所述卡槽的配合关系为间隙配合,且所述卡槽的内壁与所述卡凸的外壁之间的距离为2mm。

12、本实用新型实施例另一方面提供了一种组合桩系统,该组合桩系统由上述实施例任一所述的板桩单元依次连接而成,在任一相邻连接的两个板桩单元中,由两个板桩单元的桩中部及桩底部围合形成的第二空间,所述板桩单元的桩顶部及两侧的桩中部形成的第一空间,所述第一空间和所述第二空间的空间容积相同。

13、与现有技术相比,本实用新型具有的优点如下:

14、本实用新型提供了一种板桩单元,通过将板桩单元的桩顶部的宽度等于第一桩底部和第二桩底部的宽度之和,使在组合桩系统中的两个相邻板桩单元之间形成的容积空间等于几字型板桩单元自身的容积空间,进而能够实现在实际应用中的桩身板体两侧受到的挤压力平衡且相等,大大提升组合桩系统的整体力学性能,以解决现有技术中的板桩系统因桩身板体两侧受到的挤压力存在差异而造成的桩身畸形、影响正常护岸使用的技术问题。

技术特征:

1.一种板桩单元,包括桩身,所述桩身包括桩顶部、位于所述桩顶部左右两侧并向下倾斜延伸的桩中部和位于两个桩中部下端并向外延伸的桩底部;其特征在于,所述桩顶部、桩中部和桩底部一体连接为横截面呈几字型的板桩单元;

2.如权利要求1所述的板桩单元,其特征在于,所述第一桩底部沿宽度方向的宽度和所述第二桩底部沿宽度方向的宽度相等,且等于所述桩顶部沿宽度方向的宽度的一半。

3.如权利要求1所述的板桩单元,其特征在于,所述桩中部包括第一桩中部和第二桩中部,所述第一桩中部和第二桩中部呈对称设置。

4.如权利要求2所述的板桩单元,其特征在于,所述第一桩中部、第二桩中部的内外表面上设置有加强凸起。

5.如权利要求4所述的板桩单元,其特征在于,所述加强凸起的横截面形状为圆形、方形、梯形、楔形及不规则的异形。

6.如权利要求4所述的板桩单元,其特征在于,所述加强凸起为d30材料制作。

7.如权利要求1所述的板桩单元,其特征在于,所述桩顶部的宽度为d,则100mm≤d≤400mm。

8.如权利要求1所述的板桩单元,其特征在于,所述第一桩底部远离所述桩中部的一端设置有卡凸,所述第二桩底部远离所述桩中部的一端设置有与所述卡凸相适配的卡槽。

9.如权利要求8所述的板桩单元,其特征在于,所述卡凸与所述卡槽的配合关系为间隙配合,且所述卡槽的内壁与所述卡凸的外壁之间的距离为2mm。

10.一种组合桩系统,其特征在于,由权利要求1-9任一所述的板桩单元依次连接而成,在任一相邻连接的两个板桩单元中,由两个板桩单元的桩中部及桩底部围合形成的第二空间,所述板桩单元的桩顶部及两侧的桩中部形成的第一空间,所述第一空间和所述第二空间的空间容积相同。

技术总结

本技术提供了一种板桩单元及组合桩系统,该板桩单元的横截面呈几字型,包括桩身,所述桩身包括桩顶部、位于桩顶部左右两侧并向下倾斜延伸的桩中部和位于两个桩中部下端并向外延伸的桩底部,所述桩底部包括第一桩底部和第二桩底部,通过将板桩单元的桩顶部的宽度等于第一桩底部和第二桩底部的宽度之和,使在组合桩系统中的两个相邻板桩单元之间形成的容积空间等于几字型板桩单元自身的容积空间,进而能够实现在实际应用中的桩身板体两侧受到的挤压力平衡且相等,大大提升组合桩系统的整体力学性能,以解决现有技术中的板桩系统因桩身板体两侧受到的挤压力存在差异而造成的桩身畸形、影响正常桩体使用的技术问题。

技术研发人员:郁秋峰,郁金喜,庄佳栋

受保护的技术使用者:浙江万汇新材料科技有限公司

技术研发日:20230411

技术公布日:2024/3/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!