一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路的制作方法

1.本发明涉及道路交通技术领域,具体涉及一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路。

背景技术:

2.随着公路网的进一步加密,形成的三路交叉围合而成的小三角区越来越多,为了满足三条主干道的立体式互联互通,需要在三路交叉的交叉节点设置三处互通式立体交叉,按照一般的常规设计方法与思路,为了满足各个方向的转向需求,需要在三处节点设置三处十字形立体交叉,而每处十字形立交需要建设8条转向匝道,总体来看需要修建24条匝道,若考虑设置集散车道保证行车安全,甚至需要修建30条匝道。

3.三路交叉形成的小三角区本身就具有严重的分割土地效应,建设如此庞大的互通立交集群对土地占用及分割更加巨大,另外,建设30条匝道的工程规模较大、复杂程度较高、运营条件较差。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,采用本方案,在小三角区的三处互通式立体相交道路中,共设置最多9条转向匝道即可解决全流向的交通转向,用最少的匝道数量保证了所有转向交通流完整;且较一般的24条转向匝道综合体共节约15条匝道,工程造价小,且流线唯一,大大简化交通流向;而设置3处集散匝道可解决交叉节点过近,消除主干道与匝道间的交织风险。

5.本发明通过下述技术方案实现:

6.一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,其特征在于,包括呈三路立体相交,且两两相交的ab、cd和ef三条主干道;

7.所述ab和cd相交于o1节点,所述cd和ef相交于o2节点,所述ef和ab相交于o3节点;

8.位于所述o1节点、o2节点和o3节点处,相邻两个主干道之间均设有最多3条转向匝道,所述转向匝道包括左转匝道和右转匝道。

9.相对于现有技术中,常规的小三角区三路交叉立体交叉综合体在建设30条匝道时,工程规模较大、复杂程度较高、运营条件较差,其方案弊端较多的问题,本发明提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,能以最少的匝道数量满足各个方向的互联互通,减少土地占用与工程规模,提高运营条件;其具体方案中,ab、cd和ef三条主干道两两相交,并合围成三路相交的三角结构,其中ab和cd相交于o1节点,cd和ef相交于o2节点,ef和ab相交于o3节点,而在每个节点处,均设置有转向匝道,即左转匝道和右转匝道,其具体的数量根据实际情况而定,但在每条节点处,最多仅需要设置三条转向匝道,即可完成相邻两条主干道上车辆的左转和右转;而通过最多9条转向匝道,从而能完成车辆在ab、cd和ef三条主干道上的转向,解决全流向的交通转向;相交于现有技术中的30条匝道,其工程造价小,流线唯一,大大简化交通流向。

10.进一步优化,任意一个节点处的相邻两个主干道之间呈交叉相交时,该所述节点处设有三条转向匝道;当任意一个节点处的相邻两个主干道之间为端点相交时,且为一条主干道的端点连接于另一条主干道的中部时,该所述节点处,设有一条左转匝道和一条右转匝道;本方案中,相邻两个节点处的相交形式包括有三种:第一种为:相邻两个主干道之间呈交叉相交时,即相互贯穿相交,则该节点处需设有三条转向匝道,这三条转向匝道包括有左转匝道和右转匝道,便于相邻两个主干道之间的左转和右转;第二种:当任意一个节点处的相邻两个主干道之间为端点相交时,且为一条主干道的端点连接于另一条主干道的中部时,则该节点处设有两条转向匝道,两条转向匝道包括有一条左转匝道和一条右转匝道;第三种:当相邻两条主干道的端点相交于一点处,此处无需做转向匝道,本发明不做叙述。

11.进一步优化,还包括集散匝道,所述集散匝道设于任意一条主干道的外侧或内侧,所述ab、cd和ef三条主干道至多设置三条集散匝道;带有所述集散匝道的主干道上,所述左转匝道和右转匝道均和所述集散匝道相连通;本方案中,还包括集散匝道,其中集散匝道可设置于主干道的内侧或外侧,而本方案中,集散匝道最多可设置三条,如在ab、cd和ef上均设置集散匝道,也可设置两条,如在ab、cd和ef的任意两条主干道上设置集散匝道,也可设置一条,如在ab、cd和ef的任意一条主干道上设置集散匝道,还可不设置集散匝道,如在ab、cd和ef上均未设有集散匝道;其中集散匝道主要用于更便捷的完成车流的流出与汇入,集散匝道可位于主干道的内侧或外侧,上述的外侧是指靠近主干道合围成的内三角一侧,外侧是指位于内三角的外部一侧;集散匝道优选位于设有转向匝道的一侧,便于和转向匝道相连通;且优选为在ab、cd和ef三条主干道上均设有集散匝道。

12.进一步优化,每个所述节点处的相邻两个主干道之间均呈交叉相交时,且所述ab、cd和ef主干道上均设有集散匝道时,相邻两个主干道之间均设有三条转向匝道,三条所述转向匝道分别连通于一条主干道的集散匝道和相邻另一条主干道之间、所述一条主干道和所述相邻另一条主干道的集散匝道之间、相邻两条主干道的集散匝道之间。本方案中,三条集散匝道可全部分别设置于ab、cd和ef的外侧,或全部设置于ab、cd和ef的内侧;ab、cd和ef三条主干道两两相交于三个节点,即o1节点、o2节点和o3节点,然后在每个节点处均设置有3条转向匝道,每个节点处,通过3条转向匝道,即可完成相邻两条主干道上车辆的左转和右转;而通过共9条转向匝道,从而能完成车辆在ab、cd和ef三条主干道上的转向,解决全流向的交通转向。

13.进一步优化,当所述集散匝道均位于主干道ab、cd和ef的外侧时:

14.所述o1节点处,所述cd的集散匝道cd和所述ab主干道之间设有右转匝道ca,所述cd主干道和所述ab的集散匝道ab之间设有右转匝道db,所述cd的集散匝道cd和ab的集散匝道ab之间设有左转匝道cb;

15.所述o2节点处,所述ef主干道和所述cd的集散匝道cd之间设有右转匝道fd,所述ef的集散匝道ef和所述cd主干道之间设有右转匝道ec,所述ef的集散匝道ef和所述cd的集散匝道cd之间设有左转匝道ed;

16.所述o3节点处,所述ab的集散匝道ab和所述ef主干道之间设有右转匝道ae,所述ab主干道和所述ef的集散匝道ef之间设有右转匝道bf,所述ab的集散匝道ab和所述ef的集散匝道ef之间设有左转匝道af。

17.本方案中,当集散匝道均位于主干道ab、cd和ef的外侧时,在o1节点处,通过右转

匝道ca,即可完成cd外侧车道到ab内侧车道的右转,通过右转匝道db,即可完成cd内侧车道到ab外侧车道的右转,通过左转匝道cb即可完成cd的外侧车道到ab的外侧车道的右转;同上,o2节点和o3节点处的转向车道均用于解决各自相邻主干道之间的左转和右转。

18.进一步优化,所述左转匝道cb的起点和所述右转匝道ca连通,所述左转匝道cb的止点和所述右转匝道db连通;所述左转匝道ed的起点和所述右转匝道ec连通,所述左转匝道ed的止点和所述右转匝道fd连通;所述左转匝道af的起点和所述右转匝道ae连通,所述左转匝道af的止点和所述右转匝道bf连通;

19.本方案中,在o1节点处,可直接使左转匝道cb的起点和右转匝道ca连通,此时,在cd外侧车道上的转向车辆均可通过集散匝道cd集中进入右转车道ca,然后再根据具体转向选择通行匝道,如选择右转,则继续在右转车道ca上行驶,若选择左转,则在右转车道ca上进入左转匝道cb,完成左转;然后,左转匝道cb的止点也连通在右转匝道db上,即可和右转匝道db上的右转车辆同时汇入到集散匝道ab中,以此达到流线唯一,简化交通流向的效果;而o2节点和o3节点处的转向车道均可同上设置。

20.进一步优化,所述左转匝道cb、左转匝道ed和左转匝道af均横跨各自位置处的两条相邻主干道;通过建立横跨结构,使车辆左转不受阻碍,且其立交层数仅为两侧,使建筑高度低。

21.进一步优化,所述o1节点、o2节点和o3节点处共9条转向匝道均位于ab、cd和ef三条主干道合围而成的内三角之外。

22.进一步优化,所述左转匝道cb、集散匝道ab、左转匝道af、集散匝道ef、左转匝道ed和集散匝道-cd依次连通,并合围成外转弯式逆时针左转车道。

23.进一步优化,当所述集散匝道均位于主干道ab、cd和ef的内侧时:

24.所述o1节点处,所述ab的集散匝道ba和所述cd的集散匝道dc之间设有右转匝道bc,所述ab主干道和所述cd的集散匝道dc之间设有左转匝道ac,所述ab的集散匝道ba和所述cd主干道之间设有左转匝道bd;

25.所述o2节点处,所述cd的集散匝道dc和所述ef的集散匝道fe之间设有右转匝道de,所述cd的集散匝道dc和所述ef主干道之间设有左转匝道df,所述cd主干道和所述ef的集散匝道fe之间设有左转匝道ce;

26.所述o3节点处,所述ef的集散匝道fe和所述ab的集散匝道ba之间设有右转匝道fa,所述ef主干道和所述ab的集散匝道ba之间设有左转匝道ea,所述ef的集散匝道fe和所述ab主干道之间设有左转匝道fb。

27.本方案中,当集散匝道均位于主干道ab、cd和ef的内侧时,在o1节点处,通过左转匝道bc,即可完成ab内侧车道到cd内侧车道的右转,通过左转匝道ac,即可完成ab外侧车道到cd内侧车道的左转,通过左转匝道bd,即可完成ab内侧车道到cd外侧车道的左转;同理可得,o2节点和o3节点处的转向车道均用于解决各自相邻主干道之间的左转和右转。

28.进一步优化,所述o1节点处,所述左转匝道ac的止点和所述右转匝道bc连通,所述左转匝道bd的起点和所述右转匝道bc连通;

29.所述o2节点处,所述左转匝道df的起点和所述右转匝道de连通,所述左转匝道ce的止点和所述右转匝道de连通;

30.所述o3节点处,所述左转匝道ea的止点和所述右转匝道fa连通,所述左转匝道fb

的起点和所示右转匝道fa连通。

31.本方案中,在o1节点处,左转匝道ac的止点直接和右转匝道bc连通,则ab外侧车道上的行驶车辆可全部通过左转匝道ac汇入到右转匝道bc中,再和右转匝道bc上的右转车辆同步汇入到cd主干道上;而左转匝道bd的起点和所述右转匝道bc连通,此时位于ab主干道内侧车道上的所有转向车辆,可集中通过集散匝道ba进入右转车道bc,然后在右转车道bc上再根据具体转向选择通行方向,如需要继续右转,则继续在右转车道bc上行驶,而若要左转,则进入到左转匝道bd中,从而汇入bd主干道中,以此达到流线唯一,简化交通流向的效果;同理可得,o2节点和o3节点处的转向车道均可同上设置。

32.进一步优化,所述左转匝道ac、左转匝道bd、左转匝道df、左转匝道ce、左转匝道ea和左转匝道fb均横跨各自位置处的两条相邻主干道。

33.进一步优化,所述右转匝道bc、右转匝道de和右转匝道fa均位于ab、cd和ef三条主干道合围而成的内三角内部;所述右转匝道bc、集散匝道dc、右转匝道de、集散匝道fe、右转匝道fa和集散匝道ba依次连通,并合围成内转弯式顺时针右转车道。

34.本发明与现有技术相比,具有如下的优节点和有益效果:

35.1、本发明提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,采用本方案,在小三角区的三处互通式立体交叉道路中,共设置最多9条转向匝道即可解决全流向的交通转向,用最少的匝道数量保证了所有转向交通流完整;且较一般的24条转向匝道综合体共节约15条匝道,若算上集散车道,将减少30-9-3=18条匝道,工程造价小,且流线唯一,大大简化交通流向;而设置3处集散匝道可解决交叉节点过近,消除主干道与匝道间的交织风险。

36.2、本发明提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,采用本方案,立交层数为两层,建筑高度低。

附图说明

37.为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。在附图中:

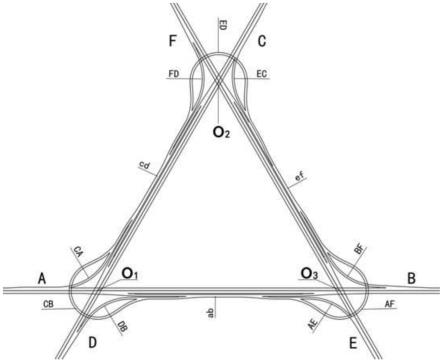

38.图1为本发明提供的集散匝道位于主干道外侧时的交通路面图;

39.图2为本发明提供的集散匝道位于主干道内侧时的交通路面图;

40.图3为本发明提供的一种实施例的交通路面对比图。

具体实施方式

41.为使本发明的目的、技术方案和优节点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

42.实施例1

43.本实施例1提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路的其中一种实施方式,如图1所示。

44.三路立交综合体包括两两相交的ab、cd、ef三条主要干道,均在主干道外侧设置集

散匝道完成车流流出与汇入,ab外侧为ab,cd外侧为cd,ef外侧为ef。

45.主干道间分别形成o1、o2、o3三个交叉节点,由交叉节点分别建成虚拟坐标系,o1节点在西北象限设右转匝道ca,ca匝道起点与cd集散车道相通,ca匝道止点与ab主干道相通;在东南象限设右转匝道db,db匝道起点与cd主干道相通,db匝道止点与ab集散车道相通;横跨西北、西南、东南象限设置外转弯式左转匝道cb,cb匝道起点与ca匝道相通,cb匝道止点与db匝道相通。

46.o2节点在西侧象限设右转匝道fd,fd匝道起点与ef主干道相通,fd匝道止点与cd集散车道相通;在东侧象限设右转匝道ec,ec匝道起点与ef集散车道相通,ec匝道止点与cd主干道相通;横跨东、北、西侧象限设置外转弯式左转匝道ed,ed匝道起点与ec匝道相通,ed匝道止点与fd匝道相通。

47.o3节点在西南象限设右转匝道ae,ae匝道起点与ab集散车道相通,ae匝道止点与ef主干道相通;在东北象限设右转匝道bf,bf匝道起点与ab主干道相通,bf匝道止点与ef集散车道相通;横跨西南、东南、东北象限设置外转弯式左转匝道af,af匝道起点与ae匝道相通,af匝道止点与bf匝道相通。

48.实施例2

49.本实施例2提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路的另一种实施方式,如图2所示。

50.三路立交综合体包括两两相交的ab、cd、ef三条主要干道,均在主干道内侧设置集散匝道完成车流流出与汇入,ab内侧为ba,cd内侧为dc,ef内侧为fe。

51.主干道间分别形成o1、o2、o3三个交叉节点,由交叉节点分别建成虚拟坐标系,o1节点在东北象限设右转匝道bc,bc匝道起点与ba集散车道相通,bc匝道止点与dc集散车道相通;横跨西南、西北、东北象限设置内转弯式左转匝道ac,ac匝道起点与ab主干道相通,ac匝道止点与bc匝道相通;横跨西南、东南、东北象限设置内转弯式左转匝道bd,bd匝道起点与bc匝道相通,bd匝道止点与cd主干道相通。

52.o2节点在南侧象限设右转匝道de,de匝道起点与dc集散车道相通,de匝道止点与fe集散车道相通;横跨南、西、北侧象限设置内转弯式左转匝道df,df匝道起点与de匝道相通,ed匝道止点与ef主干道相通;横跨南、东、北侧象限设置内转弯式左转匝道ce,ce匝道起点与cd主干道相通,ed匝道止点与de匝道相通。

53.o3节点在西北象限设右转匝道fa,fa匝道起点与fe集散车道相通,fa匝道止点与ba集散车道相通;横跨东南、西南、西北象限设置内转弯式左转匝道ea,ea匝道起点与ef主干道相通,ea匝道止点与fa匝道相通;横跨西北、东北、东南象限设置内转弯式左转匝道fb,fb匝道起点与fa匝道相通,fb匝道止点与ab主干道相通。

54.通过上述实施例及本发明提供的一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路,共设置9条转向匝道即可解决全流向的交通转向,较一般24条转向匝道综合体共节约15条匝道,工程造价小;流线唯一,大大简化交通流向;立交层数为两层,建筑高度低;通过设置3处集散车道可解决交叉节点过近,消除主干道与匝道间的交织风险。

55.实施例3

56.本实施例3在实施例1和实施例2的基础上,提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路的另一种实施方式,为进行简易区分,提出了如图3所示的对比图;如图3中的

a图,即为实施例1和实施例2所述的交叉型的交通路面简易视图;而如图3中的b-1、b-2和c图,均为端点相交的路面示意图,如b-1的节点枢纽2处,左侧高速公路的端点相交于右侧高速公路的中部位置,则此时只需在一条左转匝道和一条右转匝道即可,如将b-1图带入到图1中,则只需要设置左转匝道ed和右转匝道fd即可,而若带入图2中,则只需设置右转匝道de和左转匝道df即可;而同理可得,b-2和c图中的端点相交处也均设置一条左转匝道和一条右转匝道即可。

57.实施例4

58.本实施例4提供了一种小三角区三路立体交叉综合体交通道路的另一种实施方式,即在两两相交的ab、cd、ef三条主要干道上,设置集散匝道,如在ab、cd或ef任意一条主要干道上设置集散匝道,或在ab、cd或ef任意两条主要干道上设置集散匝道,或在ab、cd或ef三条主要干道上均设置有集散匝道,以及或在ab、cd或ef上均不设置集散匝道;其中集散匝道可设置在主干道的外侧和内侧,但集散匝道需和各自主干道上的转向匝道相连通,便于车辆的流出与汇入。

59.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1