桥台台背回填路基及其施工方法与流程

1.本发明属于路基施工技术领域,具体涉及一种桥台台背回填路基及其施工方法。

背景技术:

2.桥台台背是指桥台一侧或两侧与主体路基衔接的一段路基。这段路基一边衔接主体路基,一边与桥台台身相接,由于压路机压不到,加上土体与混凝土相接一侧产生缝隙,容易渗水。而且也因为是与混凝土浇筑体相连接,土体有其自然沉降的特性,而混凝土浇筑体一般不沉降,故而这一段路基较容易出现剪切破坏而产生桥头跳车。

3.因此,需要设计一种不易沉降,防止桥头跳车的桥台台背回填路基及其施工方法来解决目前所面临的技术问题。

技术实现要素:

4.针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了一种不易沉降,防止桥头跳车的桥台台背回填路基及其施工方法。

5.本发明的技术方案为:桥台台背回填路基,包括主体路基与桥台台身,所述主体路基上靠近所述桥台台身的一侧依次开设有路基台阶,所述主体路基与桥台台身之间的底部设置有基底,所述基底顶部与路床之间设置有回填层;所述基底具有由下至上分别铺设而成的第一基底层、第二基底层及第三基底层;所述第一基底层为基底翻晒后掺加水泥压实形成;所述第二基底层及第三基底层均为水泥土压实形成。

6.所述回填层具有由下至上分别铺设而成的第一回填层、第二回填层、第三回填层及第四回填层;所述第一回填层采用3.5%水泥土掺加总体积20~30%的河沙压实形成,所述第一回填层的压实度≥96%。

7.所述第二回填层采用3.5%水泥土掺加总体积20~30%的石灰压实形成,所述第二回填层的压实度≥96%。

8.所述第三回填层采用3.5%水泥土掺加总体积60~80%的碎石压实形成,所述碎石的粒径不大于50mm且含泥量不大于5%,所述第三回填层的压实度≥96%。

9.所述第四回填层采用发泡混凝土铺设而成。

10.所述路基台阶的高度为100cm、宽度为100cm。

11.所述第一基层与所述第二基层之间、所述第二基层与第三基层之间、所述第三基层与回填层之间均铺设有土工格栅。

12.所述第一基底层为基底翻晒20cm后掺加4%水泥压实形成;所述第二基底层及第三基底层均为20cm的3.5%的水泥土压实形成;所述回填层为3.5%水泥土压实形成。

13.所述第一基底层的压实度≥90%,所述第二基底层的压实度≥92%,所述第二基底层的压实度≥94%。

14.桥台台背回填路基的施工方法,包括以下步骤:

15.s1,清表,清除施工区域表层的杂填土及耕植土,对于现有混凝土道路、建筑基础

等构件按50cm挖除,将清表的垃圾土集中外运;

16.s2,洗刨,施工前先根据设计图纸确定铣刨范围,在实地放出铣刨线样,在施工区域按顺序一次完成铣刨;

17.s3,路基回填,将基地底层的第一基底层翻晒后掺加水泥压实,然后依次填筑第二基底层、第三基底层、回填层并压实。

18.本发明的有益效果:

19.(1)在本发明中的桥台台背回填路基,通过分层铺设的基底,能够改善回填路基的受力性能,增强基底的承载性能,减少沉降,防止桥头跳车;

20.(2)通过向第一基底层的内部掺加水泥对土料进行改性,能够改善土料的膨胀性,翻晒过程中能够降低土料中的含水量,防止由于土料含水量较高而在掺加水泥的过程中产生结块等现象;

21.(3)通过路基台阶能够增大主体路基与回填路基之间的接触面积,进而提升两者之间的结合强度。

附图说明

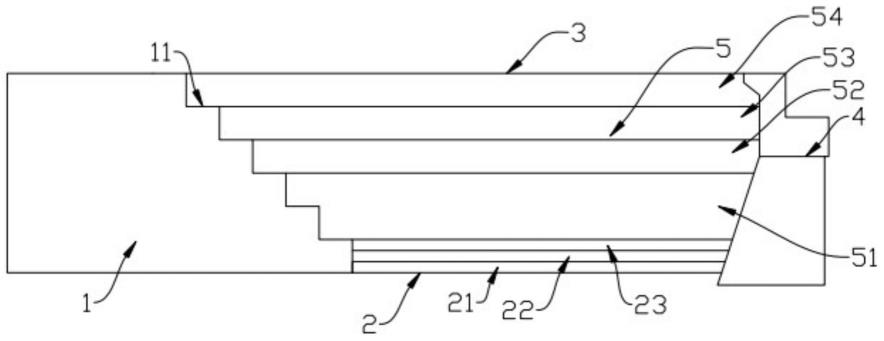

22.图1为本发明中桥台台背回填路基的结构示意图。

具体实施方式

23.现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。对示例性实施例的描述仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。本发明可以以许多不同的形式实现,不限于这里所述的实施例。提供这些实施例是为了使本发明透彻且完整,并且向本领域技术人员充分表达本发明的范围。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、材料的组分、数字表达式和数值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。

24.本发明中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指在该词前的要素涵盖在该词后列举的要素,并不排除也涵盖其他要素的可能。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

25.如图1所示,桥台台背回填路基,包括主体路基1与桥台台身4,所述主体路基1上靠近所述桥台台身4的一侧依次开设有路基台阶11,所述主体路基1与桥台台身4之间的底部设置有基底2,所述基底2顶部与路床3之间设置有回填层5;所述基底2具有由下至上分别铺设而成的第一基底层21、第二基底层22及第三基底层23;所述第一基底层21为基底翻晒后掺加水泥压实形成;所述第二基底层22及第三基底层23均为水泥土压实形成;在本实施例中,通过分层铺设的基底,能够改善回填路基的受力性能,增强基底的承载性能,减少沉降,防止桥头跳车;通过向第一基底层21的内部掺加水泥对土料进行改性,能够改善土料的膨胀性,翻晒过程中能够降低土料中的含水量,防止由于土料含水量较高而在掺加水泥的过程中产生结块等现象;通过路基台阶能够增大主体路基与回填路基之间的接触面积,进而提升两者之间的结合强度。

26.在上述实施例中,作为回填层5具体的一种实施方式,所述回填层5具有由下至上分别铺设而成的第一回填层51、第二回填层52、第三回填层53及第四回填层54;所述第一回填层51采用3.5%水泥土掺加总体积20~30%的河沙压实形成,所述第一回填层51的压实度≥96%;通过向水泥土的内部添加河沙来改善第一回填层51的抗压和抗形变能力,能够提升路基的承载能力,减少沉降。

27.在一种实施例中,所述第二回填层采用3.5%水泥土掺加总体积20~30%的石灰压实形成,所述第二回填层的压实度≥96%,通过向水泥土中掺加石灰,能够使填料具有良好的黏聚力和内摩擦角的性能,提升填料的抗压及抗剪性能。

28.在一种实施例中,所述第三回填层采用3.5%水泥土掺加总体积60~80%的碎石压实形成,所述碎石的粒径不大于50mm且含泥量不大于5%,所述第三回填层的压实度≥96%。

29.在一种实施例中,所述第四回填层采用发泡混凝土铺设而成,发泡混凝土整体性好,能够分散压力使回填路基表面受力均匀,避免因局部受力而造成明显沉降。

30.在一种实施例中,所述路基台阶的高度为100cm、宽度为100cm,主体路基1的一侧开设有六个路基台阶11。

31.在一种实施例中,所述第一基层21与所述第二基层22之间、所述第二基层22与第三基层23之间、所述第三基层23与回填层5之间均铺设有土工格栅,土工格栅能迅速提高地基承载力,控制沉降量的发展,对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上,从而减少基层厚度,降低工程造价,缩短工期,延长使用寿命。

32.在一种实施例中,所述第一基底层为基底翻晒20cm后掺加4%水泥压实形成;所述第二基底层及第三基底层均为20cm的3.5%的水泥土压实形成;所述回填层为3.5%水泥土压实形成。

33.在一种实施例中,所述第一基底层的压实度≥90%,所述第二基底层的压实度≥92%,所述第二基底层的压实度≥94%。

34.在一些实施例中,公开了一种桥台台背回填路基的施工方法,包括以下步骤:

35.s1,清表,施工场地障碍物较多,主要为拆迁破除的建筑垃圾、砖石结构物、施工现场的树木等清表工作,土方开挖前必须对地面进行清障处理,清除征地红线范围内表层杂填土及耕植土(平均厚30cm),对于现有混凝土道路、建筑基础等构件按50cm挖除,将清表的垃圾土集中外运。

36.s2,洗刨,施工前先根据设计图纸确定铣刨范围,在实地放出铣刨线样,在施工区域按顺序一次完成铣刨,铣刨出的废料用机械集中统一运输至指定地点废弃,不得随意倾倒以免造成环境污染;

37.s3,路基回填,将基地底层的第一基底层翻晒后掺加水泥压实,然后依次填筑第二基底层、第三基底层、回填层并压实。

38.至此,已经详细描述了本发明的各实施例。为了避免遮蔽本发明的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。

39.以上所述实施例仅表达了本发明的部分实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来

说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1