一种市政施工道路结构

1.本实用新型涉及道路技术领域,具体是一种市政施工道路结构。

背景技术:

2.市政工程即市政基础设施建设工程。市政基础设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,比如常见的城市道路、桥梁、地铁、地下管线、隧道、河道、轨道交通、污水处理、垃圾处理处置等工程,又比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,给水,中水,电力(红线以外部分),电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。

3.目前随着城市的发展,城市的硬化地面占比较高,城市的雨水排水能力降低,而其道路的雨水排放更是对城市内涝有着重要影响,传统的道路雨水排放只依靠机动车道以及非机动车道位置设置的雨水井进行排放,雨水井单位时间内排放量有限,当短时间内雨量较大时就很容易出现内涝情况,对人民群众的财产以及生命安全产生致命影响。为此,发明人综合各类因素提出了一种市政施工道路结构。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种市政施工道路结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

6.一种市政施工道路结构,包括机动车道、绿化带、非机动车道和人行道,机动车道由下至上分别为原土层、压实土层、级配碎石层、水泥稳定碎石层和沥青层,机动车道上与绿化带相接位置设置雨水井,雨水井包括井体,井体外表面抹有普通砂浆层,井体内壁上抹有防水砂浆层;

7.绿化带由下至上分别为原土、压实土、中层土和表层土,其中表层土对应非机动车道以及机动车道的左右两侧间隔设置格栅板,格栅板正面与底部开口互通,绿化带内同时间隔设有垂直的下水管,下水管贯穿中层土、压实土伸至原土内,下水管管口位于表层土底部1/3深度位置;

8.非机动车道由下至上分别为基土层、碎石垫层和表层,碎石垫层由下至上分铺粗碎石、细碎石以及水泥,表层铺设沥青,人行道由下至上分别为堆土层、硬化层以及道砖。

9.绿化带作为传统排水的一部分,通过增设下水管,使绿化带土壤部分的下渗速度提升,从而增加绿化带的排水量,同时非机动车道与人行道结构层简化,在满足其应有承载力的同时,一方面减少施工复杂度,另一方面降低施工过程中对地面的硬化,从而兼顾其土壤吸水能力,经绿化带下渗的雨水以及道路外侧的雨水可以从非机动车道以及人行道下方土壤进行扩散下渗,提升了道路硬化面的渗透率,对积水现象有明显缓解效果,尤其是短时特大暴雨,提升了整个城市的吸水承载空间,为城市内涝的应急决策方案执行提供了一定

的缓冲时间,人民群众有更多的时间进行应对,保障了人们群众的生命财产安全。

10.作为本实用新型的进一步方案:所述井体底部的防水砂浆层分设有两段,分别为靠近井体左右侧壁的正常段以及位于正常段中间的削薄段,削薄段厚度为正常段厚度的一半,削薄段用于控制经雨水井下渗的雨水量,雨水经雨水井排经时,部分雨水从削薄段下渗,一方面缓解雨水井水量压力,另一方确保道路地基不至于受水破坏,保证道路的结构稳定。

11.作为本实用新型的再进一步方案:所述级配碎石层与水泥稳定碎石层之间增设预制桩,预制桩呈四方形,传统市政道路达到一定使用年限后,除表面沥青脱落外,还会出现沿道路方向或垂直于道路方向的开裂,开裂严重会出现一定高低差,影响行车安全,预制桩增加了机动车道的承载压力,使其不易于出现高低位置的开裂。

12.作为本实用新型的再进一步方案:所述预制桩沿机动车道以30

°

倾斜方式横置于级配碎石层上,兼顾沿道路方向或垂直于道路方向的开裂,同时减少预制桩的使用量,控制施工成本。

13.作为本实用新型的再进一步方案:所述水泥稳定碎石层内靠顶部1/3厚度位置同时设有钢筋网,用于进一步增加机动车道的承载压力,提高道路的使用寿命。

14.作为本实用新型的再进一步方案:所述钢筋网非连续设置,根据具体的道路原土壤地基情况进行设置,跨越渗水高、填埋区、过渡段以及软基区域时进行设置,原土壤地基情况良好时不进行设置,以控制施工成本。

15.作为本实用新型的再进一步方案:所述雨水井正下方同时设有过水涵,过水涵包括纵向砖砌主体与横向砖砌主体,横向砖砌主体沿道路中轴线方向布设,横向砖砌主体位于雨水井下方的水泥稳定碎石层内,纵向砖砌主体垂直于道路中轴线同时与横向砖砌主体相连接,纵向砖砌主体横穿绿化带、非机动车道以及人行道至外侧,纵向砖砌主体与横向砖砌主体内形成连通的水槽,其中正对雨水井下方的横向砖砌主体开口,开口位置底部设置托网,托网顶部铺有卵石层,过水涵搭配雨水井使用,对雨水井下渗的雨水进行引导,使其向非机动车道、人行道以及道路外侧土壤进行扩散下渗,避免其集中于机动车道下方土壤下渗造成土壤流质化对道路结构的影响,确保道路安全使用。

16.作为本实用新型的再进一步方案:所述格栅板铸铁或水泥制成,格栅板位置路缘石部分切除使格栅板露出,用于机动车道以及非机动车道表面雨水向绿化带的转移,缓解机动车道与非机动车道的积水情况。

17.与现有技术相比,本实用新型具有以下几个方面的有益效果:

18.1、本实用新型提供一种市政施工道路结构,结构设置巧妙且布置合理,本实用新型中绿化带通过增设下水管,使绿化带土壤部分的下渗速度提升,从而增加绿化带的排水量,同时非机动车道与人行道结构层简化,在满足其应有承载力的同时,一方面减少施工复杂度,另一方面降低施工过程中对地面的硬化,从而兼顾其土壤吸水能力,经绿化带下渗的雨水以及道路外侧的雨水可以从非机动车道以及人行道下方土壤进行扩散下渗,提升了道路硬化面的渗透率,对积水现象有明显缓解效果;

19.2、本实用新型进一步在级配碎石层与水泥稳定碎石层之间增设预制桩,增加了机动车道的承载压力,使其不易于出现沿道路方向或垂直于道路方向的开裂,并控制了施工成本。

20.3、本实用新型进一步设置过水涵搭配雨水井使用,对雨水井下渗的雨水进行引导,使其向非机动车道、人行道以及道路外侧土壤进行扩散下渗,避免其集中于机动车道下方土壤下渗造成土壤流质化对道路结构的影响,确保道路安全使用;

21.4、本实用新型中该道路结构针对各车道用途进行了优化,确保了道路结构稳定以及承载的同时,增加了道路的雨水下渗率并缓解车道的积水情况,保障了人们群众的生命财产安全。

附图说明

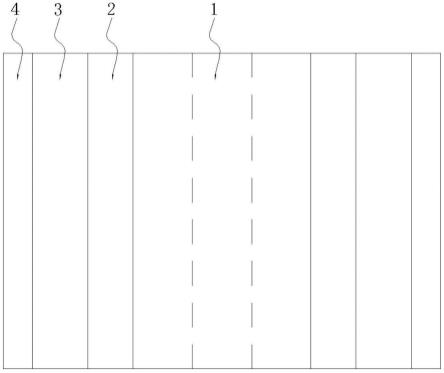

22.图1为一种市政施工道路结构的俯视图。

23.图2为一种市政施工道路结构的结构示意图。

24.图3为一种市政施工道路结构中机动车道的结构示意图。

25.图4为一种市政施工道路结构中雨水井的结构示意图。

26.图5为一种市政施工道路结构中过水涵的结构示意图。

27.图6为一种市政施工道路结构中绿化带的结构示意图。

28.图中:1、机动车道;11、原土层;12、压实土层;13、级配碎石层;14、水泥稳定碎石层;15、沥青层;16、钢筋网;17、预制桩;18、雨水井;181、井体;182、普通砂浆层;183、防水砂浆层;19、过水涵;191、纵向砖砌主体;192、横向砖砌主体;193、卵石层;194、托网;195、水槽;2、绿化带;21、原土;22、压实土;23、中层土;24、表层土;25、格栅板;26、下水管;3、非机动车道;31、基土层;32、碎石垫层;33、表层;4、人行道;41、堆土层;42、硬化层;43、道砖。

具体实施方式

29.下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

30.请参阅图1~6,一种市政施工道路结构,包括机动车道1、绿化带2、非机动车道3和人行道4;

31.机动车道1由下至上分别为原土层11、压实土层12、级配碎石层13、水泥稳定碎石层14和沥青层15,其中级配碎石层13与水泥稳定碎石层14之间增设预制桩17,预制桩17沿机动车道1以30

°

倾斜方式横置于级配碎石层13上,应用时,预制桩17的两端距道路中轴线或机动车道1边缘30cm,不需要满盖机动车道1,预制桩17呈四方形,水泥稳定碎石层14内靠顶部3/1厚度位置同时设有钢筋网16,钢筋网16非连续设置,根据具体的道路原土壤地基情况进行选择,跨越渗水高、填埋区、过渡段以及软基区域时进行设置,原土壤地基情况良好时不进行设置,以控制施工成本;

32.整个机动车道1在传统结构基础上,增加钢筋网16以及预制桩17,大幅度增加机动车道1的承载能力,使其不易于出现沿道路方向或垂直于道路方向的开裂,提高了道路的使用寿命,并控制了施工成本;

33.机动车道1上与绿化带2相接位置设置雨水井18,雨水井18包括井体181,井体181外表面抹有普通砂浆层182,根据雨水井的砌筑方式,普通砂浆层182选择性施工,具体为,机动车道1预留雨水井洞而先施工至水泥稳定碎石层14时,普通砂浆层182由于井洞限制无法施工,雨水井同步施工时普通砂浆层182需要施工,用于对井体181的保护,井体181内壁上抹有防水砂浆层183,其中井体181底部的防水砂浆层183分设有两段,分别为靠近井体

181左右侧壁的正常段以及位于正常段中间的削薄段,削薄段厚度为正常段厚度的一半,削薄段用于控制经雨水井下渗的雨水量,雨水经雨水井18排经时,部分雨水从削薄段下渗,一方面缓解雨水井水量压力,另一方确保道路地基不至于受水破坏,保证道路的结构稳定;

34.正对雨水井18下方同时设有过水涵19,过水涵19搭配雨水井18使用,对雨水井18下渗的雨水进行引导,使其向非机动车道3、人行道4以及道路外侧土壤进行扩散下渗,避免其集中于机动车道1下方土壤下渗造成土壤流质化对道路结构的影响,确保道路安全使用,过水涵19包括纵向砖砌主体191与横向砖砌主体192,横向砖砌主体192沿道路中轴线方向布设,横向砖砌主体192位于雨水井18下方的水泥稳定碎石层14内,纵向砖砌主体191垂直于道路中轴线同时与横向砖砌主体192相连接,纵向砖砌主体191横穿绿化带2、非机动车道3以及人行道4至外侧,纵向砖砌主体191与横向砖砌主体192内形成连通的水槽195,其中正对雨水井18下方的横向砖砌主体192开口,开口位置底部设置托网194,托网194顶部铺有卵石层193,卵石层193便于雨水流入过水涵19中;

35.绿化带2由下至上分别为原土21、压实土22、中层土23和表层土24,压实土22施工时由挖掘机使用抓斗简要拍实,人员踩踏无明显下沉即可,中层土23由挖掘机勾取附近地表土下板结土铺填形成,表层土24无限制,其中表层土24对应非机动车道3以及机动车道1的左右两侧间隔设置格栅板25,格栅板25铸铁或水泥制成,格栅板25正面与底部开口互通,格栅板25位置路缘石安装时,部分切除确保格栅板25露出,绿化带2内同时间隔设有垂直的下水管26,下水管26贯穿中层土23、压实土22伸至原土21内,下水管26管口位于表层土24底部3/1深度位置;

36.非机动车道3由下至上分别为基土层31、碎石垫层32和表层33,基土层31经压路机二次整压即可,碎石垫层32由下至上分铺粗碎石、细碎石以及水泥,表层33铺设沥青,简化了非机动车道3的结构,充分利用土壤压实后的承载能力,在绿化带2以及人行道4的组合下,满足其承载需求,同时确保其结构稳定;

37.人行道4由下至上分别为堆土层41、硬化层42以及道砖43,堆土层41表面人工平整后铺水泥砂浆形成硬化层42,然后铺设人行与盲道的道砖43即可。

38.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

39.上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1