一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构的制作方法

1.本发明涉及公路路侧的波形梁护栏技术领域,特别是一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构。

背景技术:

2.公路护栏是一种较为常见的交通安全设施。为了防止失控车辆冲出道路造成安全事故,针对不同的公路路侧情况或行车安全环境,可以按照通常的路侧公路波形梁护栏设置原则确定是否设置波形梁护栏。所述波形梁护栏设置原则包括必须设置路侧波形护栏、应设置路侧波形护栏和可设置路侧波形护栏等几种情况。公路护栏不连续设置时便会出现护栏端头,也就是说,一段波形梁护栏既有开头也有结尾,开头为面向车流方向的上游端头,结尾为背向车流方向的下游端头。一般而言,上游端头作为从路侧突然出现的障碍物,其危害性远高于下游端头。近年来,各地出现不少车辆碰撞波形梁护栏端头后,车身被刺穿,导致车内司乘人员伤亡,加重事故后果的情况。波形梁护栏端头按照一定斜率外展可提升护栏端部安全防护水平,但在公路路侧常存在一些不能打桩的施工区域,比如路侧排水边沟。对此,本发明人就波形梁护栏端头路况进行了研究,特别是针对路侧排水边沟区域的波形梁护栏结构做出创新设计以便将波形梁护栏端头适用于按照一定斜率外展的方式布设形成了技术构思,从而完成了本发明。

技术实现要素:

3.本发明针对现有技术中存在的缺陷或不足,提供一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构。

4.本发明的技术解决方案如下:

5.一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,其特征在于,包括分体组合式立柱结构,所述分体组合式立柱结构包括通过连接钢构件的两端撑持的近车道路侧上立柱和远车道路侧下立柱,所述近车道路侧上立柱的内侧面上部通过防阻块连接波形梁,所述近车道路侧上立柱的底部连接无桩支撑座,所述远车道路侧下立柱的底部深入地面下方形成桩结构。

6.所述无桩支撑座包括钢盖板和竖立其上的柱脚铰接钢板,所述柱脚铰接钢板的底边通过焊缝焊牢在所述钢盖板上,所述柱脚铰接钢板通过铰孔和销轴连接所述近车道路侧上立柱的底部。

7.所述连接钢构件的上端焊接有上条形钢板,下端焊接有下条形钢板,所述上条形钢板通过上螺栓阵列固定在所述近车道路侧上立柱的外侧面上部,所述下条形钢板通过下螺栓阵列固定在所述远车道路侧下立柱的内侧面上部。

8.所述防阻块为可变宽度防阻块。

9.所述钢盖板作为路侧排水边沟普通盖板的替换覆盖在不能打桩区域。

10.一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法,其特征在于,包括当遇到不能打

桩的施工区域时,采用上述分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,为远车道路侧下立柱另行确定打桩施工区域,为近车道路侧上立柱在所述不能打桩的施工区域确定无桩支撑位置;当波形梁护栏端头按照一定斜率外展时,通过逐一减小防阻块的宽度或者通过逐一减小连接钢构件宽度或者通过逐一改变下立柱打桩位置以满足所述一定斜率的要求,使得所述波形梁护栏端头的迎撞面逆车流方向逐渐打开。

11.钢盖板高度与相邻普通盖板一致与其周围边界具有嵌固作用。

12.所述波形梁护栏端头的迎撞面连续和整齐。

13.所述近车道路侧上立柱用于承受汽车碰撞的推力,所述远车道路侧下立柱用于承受汽车碰撞的推力和传递而来的弯矩。

14.本发明的技术效果如下:本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,通过设置分体组合式立柱结构,相当于将原波形梁立柱在与地面接触处断开,保留地面以上的上立柱,地面以下的下立柱后移一定距离,该距离可以安全避开打桩禁区,上立柱可以承受汽车碰撞的推力,下立柱可以承受汽车碰撞的推力和传递而来的弯矩,适用于将波形梁护栏端头按照一定斜率外展的方式布设以形成连续和整齐的迎撞面。

附图说明

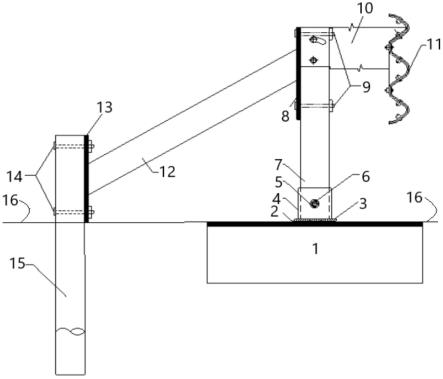

15.图1是实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构的示意图。

16.图2是实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。图2中采用不同防阻块宽度实现波形梁护栏端头斜率外展。

17.图3是基于变宽度立柱支撑布置方案实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。图3中采用不同连接钢构件宽度实现波形梁护栏端头斜率外展。图3中外展斜率为1:17。图3中表示了行车方向、边沟、边沟跨越段等情形。

18.图4是基于等宽度立柱支撑布置方案实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。图4中采用下立柱往外移动位置实现波形梁护栏端头斜率外展。图4中外展斜率为1:17。图4中表示了行车方向、标准段、边沟、边沟跨越段等情形。

19.附图标记列示如下:1-不能打桩区域(例如用于排水等作用的路侧边沟,边沟中或边沟盖板上均非打桩区域);2-钢盖板(替换水泥盖板等普通盖板);3-焊缝;4-柱脚铰接钢板;5-铰孔;6-销轴;7-近车道路侧上立柱;8-上条形钢板;9-上螺栓阵列;10-可变宽度防阻块;11-波形梁;12-连接钢构件;13-下条形钢板;14-下螺栓阵列;15-远车道路侧下立柱;16-地面;17-标准立柱;18-第一宽度防阻块;19-第二宽度防阻块;20-第三宽度防阻块;21-第四宽度防阻块;22-迎撞面。

具体实施方式

20.下面结合附图(图1-图4)和实施例对本发明进行说明。

21.图1是实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构的示意图。图2是实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。图3是基于变宽度立柱支撑布置方案实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。图4是基于等宽度立柱支撑布置方案实施本发明一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法示意图。参考图1至图4所示,一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,包括分体组合式立柱结构,所

述分体组合式立柱结构包括通过连接钢构件12的两端撑持的近车道路侧上立柱7(简称上立柱)和远车道路侧下立柱15(简称下立柱),所述近车道路侧上立柱7的内侧面上部通过防阻块连接波形梁11(防阻块可以采用可变宽度防阻块10),所述近车道路侧上立柱7的底部连接无桩支撑座,所述远车道路侧下立柱15的底部深入地面下方形成桩结构。所述无桩支撑座包括钢盖板2和竖立其上的柱脚铰接钢板4,所述柱脚铰接钢板4的底边通过焊缝3焊牢在所述钢盖板2上,所述柱脚铰接钢板4通过铰孔5和销轴6连接所述近车道路侧上立柱7的底部。

22.所述连接钢构件12的上端焊接有上条形钢板8,下端焊接有下条形钢板13,所述上条形钢板8通过上螺栓阵列9固定在所述近车道路侧上立柱7的外侧面上部,所述下条形钢板13通过下螺栓阵列14固定在所述远车道路侧下立柱15的内侧面上部。所述防阻块为可变宽度防阻块10。所述钢盖板2作为路侧排水边沟普通盖板的替换覆盖在不能打桩区域1。

23.一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法,包括当遇到不能打桩的施工区域时,采用上述分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,为远车道路侧下立柱15另行确定打桩施工区域,为近车道路侧上立柱7在所述不能打桩的施工区域确定无桩支撑位置;当波形梁护栏端头按照一定斜率外展时,通过逐一减小防阻块的宽度以满足所述一定斜率的要求(例如图2中左边采用分体组合式立柱结构的部分和右边采用标准立柱17的部分,都是从第一宽度防阻块18到第二宽度防阻块19到第三宽度防阻块20到第四宽度防阻块20,宽度从大到小),使得所述波形梁护栏端头的迎撞面22逆车流方向逐渐打开。钢盖板2高度与相邻普通盖板一致与其周围边界具有嵌固作用。所述波形梁护栏端头的迎撞面连续和整齐。所述近车道路侧上立柱7用于承受汽车碰撞的推力,所述远车道路侧下立柱15用于承受汽车碰撞的推力和传递而来的弯矩。

24.一种分离弯、剪受力的波形梁护栏结构布设方法,包括当遇到不能打桩的施工区域时,采用上述分离弯、剪受力的波形梁护栏结构,为远车道路侧下立柱另行确定打桩施工区域,为近车道路侧上立柱在所述不能打桩的施工区域确定无桩支撑位置;当波形梁护栏端头按照一定斜率外展时,通过逐一减小防阻块的宽度或者通过逐一减小连接钢构件宽度(见图3,图3中采用不同连接钢构件宽度实现波形梁护栏端头斜率外展,图3中外展斜率为1:17)或者通过逐一改变下立柱打桩位置(见图4,图4中采用下立柱往外移动位置实现波形梁护栏端头斜率外展,图4中外展斜率为1:17)以满足所述一定斜率的要求,使得所述波形梁护栏端头的迎撞面逆车流方向逐渐打开。

25.在波形梁护栏端头按照一定斜率外展时,在公路路侧常存在一些不能打桩的施工区域,比如路侧排水边沟。边沟的活动盖板与沟壁没有连接,不能承受弯矩,立柱不能直接固定在上面,为使波形梁迎撞面连续、整齐,采用改造现有盖板为钢盖板并将立柱分前后两段设置的方案。具体结构介绍如下。1、原波形梁立柱在与地面接触处断开,保留地面以上的上立柱、地面以下的下立柱后移一定距离,该距离可以安全避开打桩禁区、上立柱可以承受汽车碰撞的推力,下立柱可以承受汽车碰撞的推力和传递而来的弯矩。2、上立柱的连接钢板(钢板1)与改造后的钢盖板焊接固定,使二者成为一个牢固的整体。3、钢制盖板高度与相邻普通盖板一致与其周围边界应具有一定的嵌固作用,在汽车碰撞下具有一定的抗推能力。4、上立柱与钢板1铰接,采用铰制孔和销轴结构,保证上立柱柱脚处不产生弯矩。5、下立柱顶部与上立柱顶部采用连接钢构件刚接,钢构件两端各焊接一块条形钢板(即上条形钢

板8和下条形钢板13),两块条形钢板与上、下立柱栓接,栓接强度可以保证碰撞荷载下连接处不发生局部撕裂。6、在波形梁护栏端头外展防护施工中,按一定斜率布置立柱时,若钢板(柱脚铰接钢板4)的底板不能完全固定于钢盖板内时,钢板的底板向内完全挪移至钢盖板内,同时改变防阻块的宽度,使得波形梁在同一平面内。

26.本发明说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。在此指明,以上叙述有助于本领域技术人员理解本发明创造,但并非限制本发明创造的保护范围。任何没有脱离本发明创造实质内容的对以上叙述的等同替换、修饰改进和/或删繁从简而进行的实施,均落入本发明创造的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1