一种铰接式路面结构的制作方法

本发明涉及道路建设,特别是一种铰接式路面结构。

背景技术:

1、现有的路面结构从下至上一般包含底基层、基层和面层;其中面层位于整个路面结构的最顶端,用于直接承受车辆荷载作用和环境作用,常采用密实填充的混凝土层或沥青层;基层和底基层位于面层之下,用于承受来自面层的载荷,并将此载荷分散至其下方结构,常采用水泥、石灰或土石进行铺筑。

2、当基层发生沉降时,现有的路面结构由于刚度较低,常发生对应基层沉降的变形;而基层沉降往往是随机的,即包含沿路面结构纵向的沉降,也包含沿路面结构横向的沉降,从而导致路面结构在其纵向和横向上均发生随机变形;其中横向变形由于会导致车辆反复左右侧倾,对车辆行驶的舒适性和通过性影响较大,严重时甚至会引发如打滑、侧切的安全事故。

技术实现思路

1、本发明的目的在于:解决现有路面结构在面对不规则沉降时会发生对应的不规则变形,从而导致车辆通过性变差、安全性降低的问题,提供了一种铰接式路面结构。

2、为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

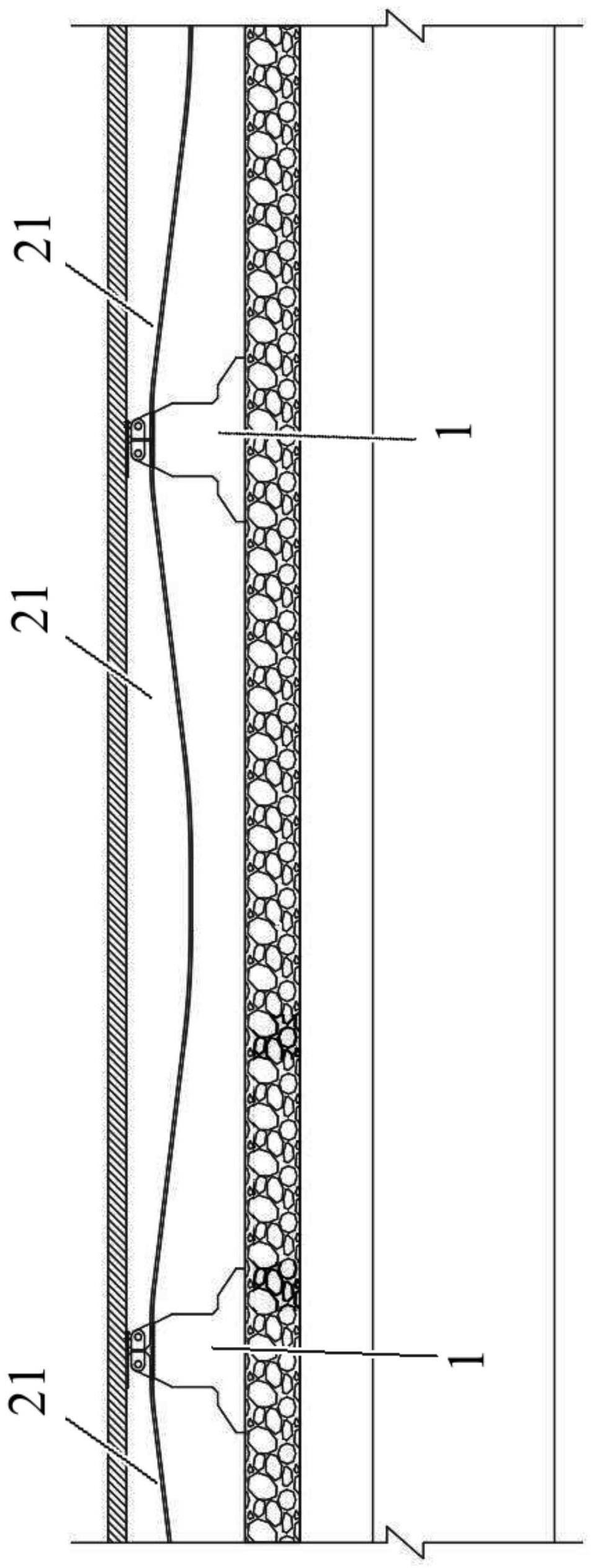

3、一种铰接式路面结构,包含行车道板和设置于所述行车道板底面的横向轨道梁;所述横向轨道梁设置于相邻的两个所述行车道板的接缝处;所述横向轨道梁两侧分别与其对应端的所述行车道板铰接;所述铰接的旋转轴线沿所述行车道板的横向;所述横向轨道梁的底面用于连接基层;所述行车道板的底面与基层之间具有间距。

4、行车道板参考现有技术,沿道路的纵向连续设置,用于供车辆或人员通行并承受来自车辆或人员的载荷;相邻的行车道板之间留有间隙以避免转动时相互干涉;预留间隙的具体尺寸视铰链的具体布置和行车道板两端的形状而定;行车道板根据实际需求可以采用多种结构如钢筋混凝土结构或纯钢结构;行车道板的数量视实际道路需求而定。

5、需要注意的是,行车道板与横向轨道梁之间的铰接参考现有技术,是间隙配合,因此行车道板与横向轨道梁的铰接处不承受载荷,只起到限制行车道板相对横向轨道梁沿道路横向和纵向的位移,使行车道板只相对横向轨道梁发生转动的作用;行车道板与横向轨道梁的接触处可采用如倒角或填充弹性材料的方式避免对行车道板相对横向轨道梁的旋转造成阻碍。

6、本方案的路面结构包含由行车道板和横向轨道梁,相邻两个行车道板的接缝处设置有横向轨道梁用于支撑行车道板,即横向轨道梁沿行车道板的纵向间隔分布;同时当将本方案可靠设置在基层上时,行车道板与基层之间具有间隙,即行车道板通过沿其纵向间隔布置的横向轨道梁与基层接触,而不直接与基层接触。

7、当基层发生不规则沉降时,由于本方案的行车道板不和基层直接接触,而是通过沿其纵向间隔布置的横向轨道梁与基层接触,因此行车道板的变形由横向轨道梁的变形,以及各横向轨道梁之间的相对位置决定;

8、当沉降发生于基层不设置横向轨道梁的区域,则该沉降对横向轨道梁没有影响,因此行车道板也不会发生变形;

9、当沉降发生于横向轨道梁所在的区域,对于沿行车道板横向的沉降,横向轨道梁可通过其沿行车道板的横向的刚度抵抗,因此不易跟随沿行车道板横向的沉降发生局部横向变形,进而不会引发行车道板发生沿其横向的变形;对于沿行车道板纵向的沉降,当该沉降引发多个横向轨道梁的相对位置变化时,本方案可以通过各行车道板相对横向轨道梁的发生对应的旋转适应各横向轨道梁相对位置的变化。

10、综上所述,本方案面对随机沉降时,可以将沿行车道板横向的沉降和发生在横向轨道梁所在区域以外的沉降过滤,并通过各行车道板相对横向轨道梁的旋转适应沿道路纵向的随机沉降,从而避免车辆由于行车道板沿其横向的随机变形而发生反复左右侧倾,并减少行车道板由于沿其纵向随机变形而对行车产生的影响,进而保证车辆行驶的舒适性、通过性和安全性。

11、基于同样的原理,本方案在面对基层的随机上拱时,也能过滤掉沿行车道板横向的上拱,只发生跟随沿行车道板纵向上拱的变形。

12、本方案还能通过调整行车道板沿其纵向的尺寸,从而改变横向轨道梁的分布,使横向轨道梁避开容易发生沉降,或沉降较为严重的区域,进而能更好地适应容易发生沉降的环境。

13、同时,本方案在行车道板不直接与基层接触,一方面能减少路面结构的上部铺装,如黑色沥青吸收热量后通过行车道板传递至基层的热量,且行车道板和基层之间的空间可以通风,从而加快基层的散热,避免热量在基层内堆积并引发潜在病害,如引发基层冻融现象的情况;另一方面本方案还能减少对基层的施工需求,具体地,不设置横向轨道梁的区域内,基层的施工要求可以降低;行车道板和基层之间的空间还有宜于巡检人员或设备进入以便展开检修操作。

14、本方案的行车道板和横向轨道梁采用组合式的结构,还能方便行车道板和轨道梁均采用预制结构,提高本方案的预制率,从而减少施工现场的施工量,如能够减少捆扎钢筋作业量和浇筑混凝土作业量,使本方案更容易适应难以展开大型施工现场的恶劣地形,如高原地区。

15、作为本发明的优选方案,还包含接缝支撑结构;所述接缝支撑结构设置于相邻两个所述行车道板的接缝处;所述接缝支撑结构位于所述行车道板远离所述横向轨道梁的一面;所述接缝支撑结构用于支撑车辆或铺装;所述接缝支撑结构一端与对应端的行车道板滑动连接,所述滑动连接的滑动方向沿对应的所述行车道板的纵向;所述接缝支撑结构的另一端与对应端的行车道板铰接,所述铰接的旋转轴线沿对应的所述行车道板的横向。

16、如当沿行车道板纵向,接缝支撑结构前端与位于其前端的行车道板滑动连接,则滑动连接的滑动方向沿位于该接缝支撑结构前端的行车道板的纵向;接缝支撑结构后端与位于其后端的行车道板铰接,则铰接的旋转轴线方向沿位于该接缝支撑结构后端的行车道板的横向。

17、滑动连接和铰接参考现有技术可采用多种样式,如滑轮、滑轨、铰链,但需要避免设计为在接缝支撑结构转动或滑动时失去支撑作用的结构,如若直接采用了过窄的滑轨则难以起到支撑作用。

18、接缝支撑结构可以与行车道板等宽,从而完整覆盖行车道板之间的接缝;也可以根据实际需求,只覆盖接缝的一部分。

19、当基层发生不规则沉降并导致行车道板相对横向轨道梁旋转时,相邻两个行车道板上除铰接的轴心处,其余对应两点连线的长度会发生变化;具体地,若其中一个横向轨道梁两端的行车道板均向下偏转,则这两个行车道板顶面上各点的连线长度会逐渐增大,即这两个行车道板的接缝宽度在行车道板的顶部逐渐增大;若不设置本方案的接缝支撑结构,则当车辆行驶于行车道板的顶面,则该现象会对车辆的舒适性、通过性和行车安全造成不利影响;同样若不设置本方案的接缝支撑结构,则当行车道板上方还设置有铺装,则该现象会导致铺装承担额外的拉压应力,从而导致铺装易在接缝处损坏。

20、本方案在行车道板的接缝处设置接缝支撑结构,且接缝支撑结构一端与对应位置的行车道板滑动连接,另一端与对应位置的行车道板铰接;当基层发生不规则沉降并导致行车道板相对横向轨道梁旋转时,接缝支撑结构能通过滑动和转动的配合适应接缝的尺寸变化,保持其两端分别与对应行车道板的连接,进而能为车辆行驶或铺装提供支撑,减轻各行车道板相对角度变化后对车辆行驶或铺装的影响。

21、作为本发明的优选方案,相邻的两个所述行车道板的接缝处的所述接缝支撑结构的数量大于一;所述接缝支撑结构沿所述行车道板的横向间隔设置。

22、接缝支撑结构可以与行车道板等宽,从而完整覆盖行车道板之间的接缝;也可以根据实际需求,只覆盖接缝的一部分。

23、对于每两个行车道板的接缝,本方案连接有多个接缝支撑结构,从而能相对减少每个接缝支撑结构的宽度,进而相对减小每个接缝支撑结构中转轴的长度,更不容易发生由于转轴变形而导致旋转连接卡死,接缝支撑结构无法适应相邻两个行车道板相对角度变化的情况。

24、作为本发明的优选方案,相邻的两个所述接缝支撑结构的间距为dt,dt≥3cm。

25、dt的上限视实际需求而定,如对于需在行车道板上设置沥青铺装的情形,dt≤10cm,以避免沥青铺装形成无支持的空洞。

26、本方案限定了相邻两个接缝支撑结构的间距,能防止相邻两个接缝支撑结构发生干涉从而卡住的情况。

27、作为本发明的优选方案,所述行车道板上表面设置有与所述接缝支撑结构对应的安装槽;所述接缝支撑结构安装于所述安装槽中;所述接缝支撑结构安装于所述安装槽时,所述接缝支撑结构的上表面的高度低于或齐平所述行车道板上表面的高度。

28、本方案可使得接缝支撑结构不从行车道板表面凸出,从而避免接缝支撑结构对车辆的行驶或铺装的施工造成影响。

29、作为本发明的优选方案,所述行车道板为钢筋混凝土材质构件;所述行车道板底面设置有钢底板。

30、钢底板和行车道板之间的连接参考现有技术,可使用如栓钉和剪力钉的抗剪连接件连接。

31、本方案即通过钢筋混凝土材质的行车道板和钢底板组成钢混组合梁;且对于本方案的具体结构,行车道板和横向轨道梁组合为简支梁,行车道板顶部受压,底部受拉;因此选择在行车道板的底面设置钢底板,以钢结构承受拉应力,以混凝土材质的行车道板承受压应力,充分利用了钢结构较高的抗拉强度和混凝土较高的抗压强度,安全系数高;因此相对于纯钢结构或钢筋混凝土结构,本方案能相对减小行车道板的尺寸,从而减小制造材料消耗,降低成本。

32、作为本发明的优选方案,所述行车道板的断面的高度为t,t沿所述行车道板的纵向从所述行车道板的中间向两端减小。

33、行车道板的断面高度即行车道板沿竖直方向的厚度。

34、本方案即对于单个行车道板,其厚度沿其纵向,中间厚两端小;具体截面形状可以多种行走,如中间高两端低的折线形或鱼腹形。

35、本方案能减轻行车道板的自重,节省材料,降低成本。

36、作为本发明的优选方案,所述横向轨道梁朝向所述行车道板的一面和所述行车道板之间设置有橡胶垫。

37、本方案即在横向轨道梁和行车道板之间设置橡胶垫,一方面当行车道板相对横向轨道梁发生旋转,橡胶垫能通过其弹性变形保持行车道板和横向轨道梁之间的紧密贴合,避免由于行车道板相对横向轨道梁的姿态改变从而导致接触面积变小的情况;另一方面橡胶垫还能避免纵向轨道梁和横向轨道梁直接接触并发生磨损的情况。

38、橡胶垫还有助于降低行车过程中车辆通过相邻两个行车道板的接缝时产生的噪音。

39、作为本发明的优选方案,所述横向轨道梁远离所述行车道板的一端设置有增大底座;所述增大底座沿水平面的截面面积大于所述横向轨道梁沿水平面的截面面积。

40、增大底座可以与横向轨道梁可以是一体化构件的两个部分,也可以是分别独立的两个构件。增大底座的具体尺寸和形状视其下方的基层的具体条件和载荷而定。

41、本方案为横向轨道梁设置水平截面面积增大的增大底座,能增大本方案与基层接触部分的面积、减小对基层施加的压强,从而减小路基由于本方案的结构自重和自横向轨道梁传递下来的车辆荷载而发生的变形。

42、作为本发明的优选方案,所述行车道板与基层之间的间距为h;80cm≤h≤150cm

43、本方案限制了行车道板与基层之间的间距,此高度能保证行车道板与基层之间具有足够的距离,从而保证基层的通风散热,防止热量在基层中积累;同时本高度还足够使巡检人员进入行车道板和基层之间的空间从而进行检修操作。

44、作为本发明的优选方案,所述横向轨道梁上设置有销轴;所述行车道板包含阶梯销孔;所述销轴转动连接于所述阶梯销孔;所述销轴侧壁设置有收纳凹槽,所述收纳凹槽内活动连接有活动卡头;所述活动卡头与收纳凹槽之间设置有弹性零件,所述活动卡头能在所述弹性零件的驱动下从所述收纳凹槽中伸出并抵接于所述阶梯销孔的阶梯面。

45、单个销轴上可以设置一个或多个活动卡头;活动卡头可以采用如转动连接或滑动连接的方式连接于收纳凹槽内壁,也可以简单限位于收纳凹槽内壁,只要能在弹性零件的驱动下从收纳凹槽中伸出即可;弹性零件可以视具体布置可以采用多种形式如螺旋弹簧、橡胶块。

46、本方案能用于保证销轴与行车道板的稳固连接,防止销轴与行车道板脱离。

47、作为本发明的优选方案,所述行车道板顶面还设置有沥青铺装。

48、综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

49、1、本方案面对随机沉降时,可以将沿行车道板横向的沉降和发生在横向轨道梁所在区域以外的沉降过滤,并通过各行车道板相对横向轨道梁的旋转适应沿道路纵向的随机沉降,从而避免车辆由于行车道板沿其横向的随机变形而发生反复左右侧倾,并减少行车道板由于沿其纵向随机变形而对行车产生的影响,进而保证车辆行驶的舒适性、通过性和安全性。基于同样的原理,本方案在面对基层的随机上拱时,也能过滤掉沿行车道板横向的上拱,只发生跟随沿行车道板纵向上拱的变形。

50、2、本方案还能通过调整行车道板沿其纵向的尺寸,从而改变横向轨道梁的分布,使横向轨道梁避开容易发生沉降,或沉降较为严重的区域,进而能更好地适应容易发生沉降的环境。

51、3、本方案在行车道板不直接与基层接触,一方面能减少路面结构的上部铺装,如黑色沥青吸收热量后通过行车道板传递至基层的热量,且行车道板和基层之间的空间可以通风,从而加快基层的散热,避免热量在基层内堆积并引发潜在病害,如引发基层冻融现象的情况;另一方面本方案还能减少对基层的施工需求,具体地,不设置横向轨道梁的区域内,基层的施工要求可以降低;行车道板和基层之间的空间还有宜于巡检人员或设备进入以便展开检修操作。

52、4、本方案的行车道板和横向轨道梁采用组合式的结构,还能方便行车道板和轨道梁均采用预制结构,提高本方案的预制率,从而减少施工现场的施工量,如能够减少捆扎钢筋作业量和浇筑混凝土作业量,使本方案更容易适应难以展开大型施工现场的恶劣地形,如高原地区。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!