一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统的制作方法

本技术属于桥梁工程,更具体地,涉及一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统。

背景技术:

1、随着我国桥梁工程的蓬勃发展,抗拉装置逐步成为桥梁建设中的重要组成部分,尤其是在一些高烈度地震区的匝道桥建设中,其主要作用是当梁体结构出现负反力时,减小梁体和墩顶间的竖向相对位移,避免出现竖向“跳动”现象。

2、目前,常见的抗拉装置主要有两种:一种是将梁体与墩顶采用钢棒相连,但是其缺点是无法适应正常情况下梁体的位移与转动需求;另一种是将梁体与墩顶采用柔性绳索相连,其虽然可以满足正常情况下梁体的运动,但地震时不能有效减小梁体与墩顶的相对竖向位移。

3、因此,急需一种能够满足桥梁结构任意向的位移和转动需求,且可以提供竖向抗拉功能的桥梁抗震支座。

技术实现思路

1、针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本实用新型提供一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统,通过上锚固件将上抗拉座与主梁底部连接,通过下锚固件将下抗拉座与桥墩顶部连接,实现主梁与桥墩之间的竖向限位;将上过渡板组件、下过渡板组件分别放置于上抗拉座、下抗拉座的呈正交布置的滑槽内,通过对主梁与桥墩之间水平位移的合成及竖向位移的限制,实现主梁与桥墩结构间拉力的传递及水平任意方向滑动;通过拉杆组件的两端凸球面与上过渡板组件、下过渡板组件上的凹球面相配套形成包覆式球面配合转动,适应桥梁竖向及水平向的转动性能需求,进而实现主梁与墩顶间的任意方向的转动;通过设于上抗拉座内部的第一碟形弹簧、设于下抗拉座内部的第二碟形弹簧实现主梁与桥墩之间竖向限位过程中的缓冲功能,以减弱主梁与桥墩竖向限位的刚性冲击;本实用新型能够满足桥梁结构任意向的位移和转动需求,且可以提供竖向抗拉功能;能够解决现有的抗拉装置无法适应正常情况下梁体的位移与转动需求,地震时不能有效减小梁体与墩顶的相对位移的问题。

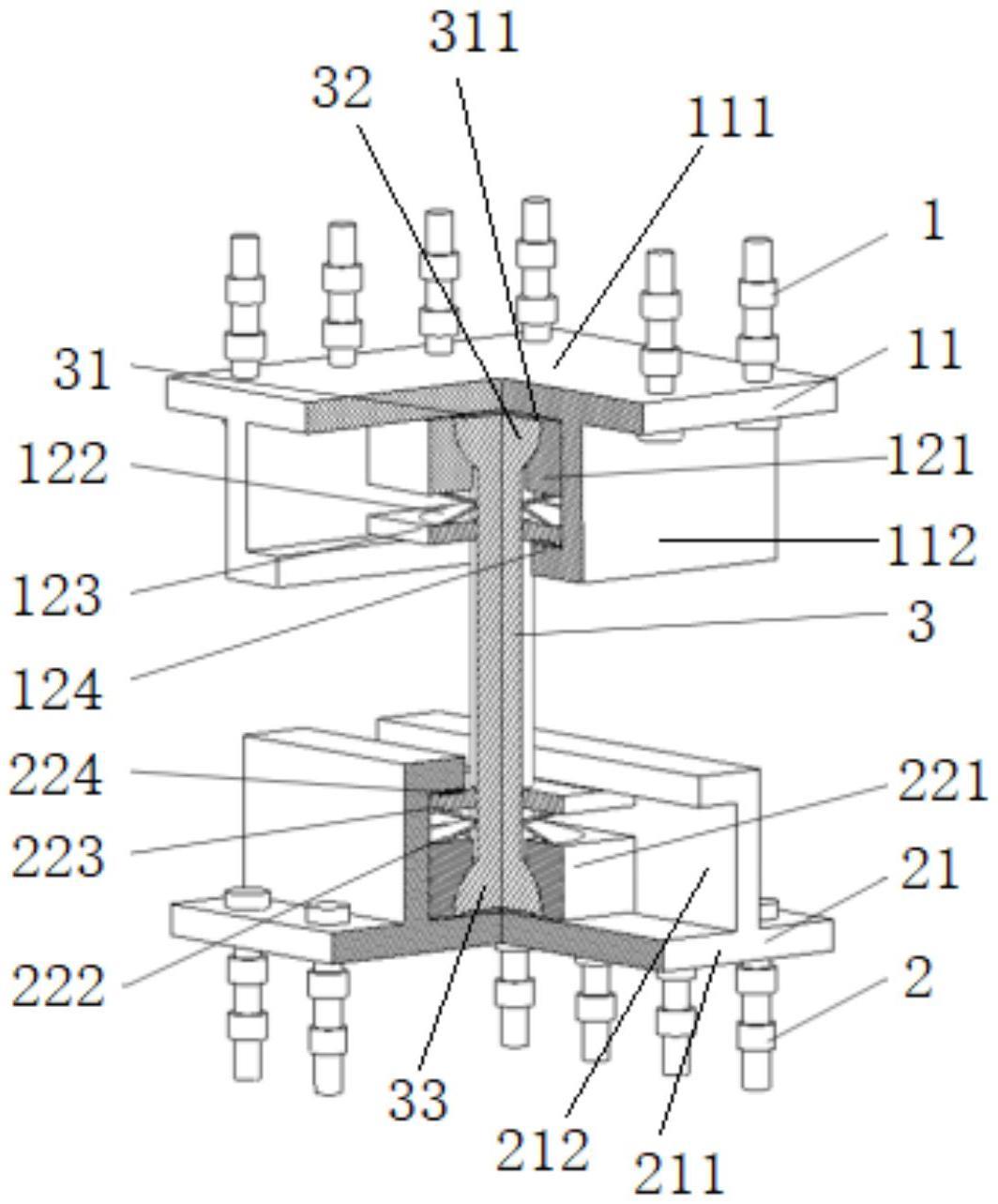

2、为了实现上述目的,本实用新型提供一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统,包括由上而下平行间隔设置的上锚固件和下锚固件,设于所述上锚固件底部的上抗拉座、设于所述下锚固件顶部的下抗拉座、设于所述上抗拉座内部的上过渡板组件、设于所述下抗拉座内部的下过渡板组件以及设于所述上抗拉座和所述下抗拉座之间的拉杆组件;

3、所述上抗拉座包括设于所述上锚固件底部的第一底板和设于所述第一底板底部的第一水平滑槽;所述下抗拉座包括设于所述下锚固件顶部的第二底板和设于所述第二底板顶部的第二水平滑槽;所述第一水平滑槽和所述第二水平滑槽上下间隔正交分布;所述上过渡板组件设于所述第一水平滑槽内;所述下过渡板组件设于所述第二水平滑槽内;所述上过渡板组件和所述下过渡板组件上分别设有供所述拉杆组件穿过的通孔;所述拉杆组件的两端分别设有凸球面;所述上过渡板组件和所述下过渡板组件上分别设有和所述凸球面相配合的凹球面;通过所述上锚固件与主梁底部连接,所述下锚固件与桥墩顶部连接,实现主梁与桥墩之间的竖向限位;通过对主梁与桥墩之间水平位移的合成及竖向位移的限制,实现主梁与桥墩间拉力的传递及水平任意方向滑动;通过所述凸球面与凹球面的包覆式球面配合转动,实现主梁与墩顶间的任意方向的转动。

4、进一步地,所述第一水平滑槽包括垂直设于所述第一底板底部的2个第一l形滑板;所述第二水平滑槽包括垂直设于所述第二底板顶部的2个第二l形滑板;

5、2个所述第一l形滑板平行间隔设置,使得所述第一水平滑槽的底部形成矩形缺口;2个所述第二l形滑板平行间隔设置,使得所述第二水平滑槽的底部形成矩形缺口;

6、所述拉杆组件的一端穿过所述第一水平滑槽的缺口、所述上过渡板组件上的通孔向所述第一底板的中心方向延伸,另一端穿过所述第二水平滑槽的缺口、所述下过渡板组件上的通孔向所述第二底板的中心方向延伸。

7、进一步地,所述拉杆组件包括拉杆、设于所述拉杆靠近所述上抗拉座的第一球型结构以及设于所述拉杆靠近所述下抗拉座的第二球型结构;所述凸球面在所述第一球型结构上设于底面;所述凸球面在所述第二球型结构上设于顶面;

8、两个凸球面的端部分别设有与所述上抗拉座和所述下抗拉座相连的平面滑板;

9、所述拉杆的中心与所述第一水平滑槽和所述第二水平滑槽的竖向中心轴线重合。

10、进一步地,所述上过渡板组件包括设于所述第一底板底部的上过渡板、设于所述上过渡板底部的第一蝶形弹簧、设于所述第一蝶形弹簧底部的上承压板以及设于所述上承压板底部的上平面滑板;

11、所述下过渡板组件包括设于所述第二底板顶部的下过渡板、设于所述下过渡板底部的第二蝶形弹簧、设于所述第二蝶形弹簧底部的下承压板以及设于所述下承压板顶部的下平面滑板;

12、所述上过渡板的内表面偏上设置有与所述第一球型结构的凸球面相配合的第一凹球面;所述第一凹球面的中心设有能够让所述拉杆穿过的第一抗拉通孔;

13、所述下过渡板的内表面偏下设置有与所述第二球型结构的凸球面相配合的第二凹球面,所述第二凹球面中心设有能够让所述拉杆穿过的第二抗拉通孔;

14、所述拉杆的外表面不与所述第一抗拉通孔和所述第二抗拉通孔相接触。

15、进一步地,所述上过渡板为与所述上抗拉座上的第一水平滑槽内腔相配合矩形块状结构;

16、所述下过渡板为与所述下抗拉座上的第二水平滑槽内腔相配合矩形块状结构;

17、所述第一蝶形弹簧、所述上承压板、所述第二蝶形弹簧以及所述下承压板的中心分别设置有供所述拉杆穿过的通孔;

18、所述上平面滑板远离所述上承压板的一侧与所述第一水平滑槽的内底面相连;所述下平面滑板远离所述下承压板的一侧与所述第二水平滑槽的内顶面相连;

19、通过设于所述上抗拉座内部的第一碟形弹簧、设于所述下抗拉座内部的第二蝶形弹簧实现主梁与桥墩之间竖向限位过程中的缓冲功能,以减弱主梁与桥墩竖向限位的刚性冲击。

20、进一步地,所述上抗拉座和所述下抗拉座结构相同,上下间隔相对设置;

21、所述上过渡板组件和所述下过渡板组件的结构相同,二者上下间隔相对设置。

22、进一步地,所述拉杆组件的第一球型结构、第二球型结构以及所述拉杆为一体成型制造。

23、进一步地,所述第一球型结构的底面凸球面和所述第二球型结构的顶部凸球面的中心分别设有第一内螺纹通孔;

24、所述拉杆的两端分别设有与两个所述第一内螺纹通孔相配套的第一外螺纹;

25、所述拉杆的两端分别穿过所述上过渡板组件、所述下过渡板组件上的抗拉通孔,通过螺纹实现与所述第一球型结构、所述第二球型结构的连接,进而实现球面转动体系的转动。

26、进一步地,所述拉杆包括与第一球型结构相连的第一拉杆、与所述第二球型结构相连的第二拉杆以及连接所述第一拉杆和所述第二拉杆的连接套筒;

27、所述第一拉杆与所述第一球型结构一体成型制造;所述第二拉杆与所述第二球型结构一体成型制造;

28、所述第一球型结构的底面与所述第一拉杆相连的面为凸球面,所述第二球型结构的顶面与所述第二拉杆相连的面为凸球面;

29、所述第一拉杆的下端、所述第二拉杆的上端分别设有第二外螺纹;

30、所述连接套筒呈圆柱型,中心设有与所述第一拉杆的下端、所述第二拉杆的上端的第二外螺纹相配套的第二内螺纹通孔。

31、进一步地,所述拉杆包括与第一球型结构相连的第一拉杆和与所述第二球型结构相连的第二拉杆;

32、所述第一拉杆与所述第一球型结构一体成型制造;所述第二拉杆与所述第二球型结构一体成型制造;

33、所述第一拉杆远离所述第一球型结构的一端设有第三外螺纹;

34、所述第二拉杆远离所述第二球型结构的一端设有与所述第三外螺纹相配套的第四外螺纹。

35、总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:

36、(1)本实用新型的一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统,通过上锚固件将上抗拉座与主梁底部连接,通过下锚固件将下抗拉座与桥墩顶部连接,实现主梁与桥墩之间的竖向限位;通过将上过渡板组件、下过渡板组件分别放置于上抗拉座、下抗拉座的呈正交布置的滑槽内,通过对主梁与桥墩之间水平位移的合成及竖向位移的限制,实现主梁与桥墩结构间拉力的传递及水平任意方向滑动;在拉杆组件的两端设与上过渡板组件、下过渡板组件相连的凸球面,在上过渡板组件和下过渡板组件上分别设置有与拉杆组件的两端凸球面相配合的凹球面,通过拉杆组件两端的凸球面与上过渡板组件、下过渡板组件上的凹球面包覆式球面配合转动,能够适应桥梁竖向及水平向的转动性能需求;向及水平向的转动性能需求,进而实现主梁与墩顶间的任意方向的转动;通过设于上抗拉座内部的第一碟形弹簧、设于下抗拉座内部的第二碟形弹簧实现主梁与桥墩之间竖向限位过程中的缓冲功能,以减弱主梁与桥墩竖向限位的刚性冲击;本实用新型不仅兼具良好的抗拉、滑移性能,而且拥有更佳的转动性能;能够解决现有的抗拉装置无法适应正常情况下梁体的位移与转动需求,地震时不能有效减小梁体与墩顶的相对竖向位移的问题。

37、(2)本实用新型的一种集水平变形协调和竖向限位于一体的桥梁抗震系统,拉杆组件采用多种形式设计,结构简单,性能优越,转动灵敏,组装方便,满足桥梁施工过程中现场装配化需求,便于生产制造。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!