一种雷击木引流防火方法及装置

1.本发明涉及防雷防火领域,提供了一种雷击木引流防火方法及装置。

背景技术:

2.雷电电击到树木之后,雷电流将会迅速沿着树枝、树干、树根向大地散流。通常情况下,如果大地土壤率高,地表可燃物丰富且干燥时,在高温少雨的气象条件下,雷电流在传递到树木根部通过土壤散流的过程中产生的高压与可燃物之间发生闪络放电,或是雷电流直接与地表可燃物接触,引起燃烧,从而造成森林火灾。冲击电流不仅可以加热可燃物至着火,同时也能产生巨大的机械破坏效应,使着火的可燃物飞溅甚至熄灭,这影响了初始火苗转为森林火灾的可能性。自然界产生雷电放电时,由于树木突出地表,比空气更容易导电,所以更容易成为雷击的目标。雷电在树干上形成放电通道,同时产生热效应和机械破坏效应。机械破坏效应产生的缘由是由于焦耳热使树木内部水分受热而导致急剧气化,进而导致在树体内封闭的气体会剧烈膨胀,导致内外压差迅速变大,最终在被击物体内部产生了强大的机械力,致使树木遭到了破坏。雷击树木容易形成竖直的线状疤痕和造成树干的折断、破碎。国外学者taylor,他提出了雷击引燃森林的假设:雷电击中再损坏针叶树之后,就会产生一种挥发性的分离物和碎树皮、木材、针叶碎屑等的混合物,并导致这种混合物因强大的热量而被点燃,进而会产生一种炽烈的持续时间短的火球或火柱,最终这种火球或火柱反过来会引燃树顶上或者森林地面上那些细碎闪光的燃料。这些假设与观察得到的现象较符合:美国西部森林火险缭望员在观测站观察到了瞬时喷焰或持续几毫秒的橘红色闪光;中国防雷科技工作者于2001年在湖南省观测到一棵大水桐树被雷击后大树碎片飞溅至树周围近百米的范围的雷击树木现象。这些现象一定程度上为taylor的假设提供了旁证。

3.其可燃物主要是地面腐殖质层产生的瓦斯,以及一些枯枝干叶等,在雷击树木,因土壤的导电率太低,就会产生电火花,且会释放高温,就会导致瓦斯爆炸。瓦斯中主要可燃物成分是甲烷(ch4),一定浓度的瓦斯,在高温火源和充足的氧气浓度的存在,就会产生瓦斯爆炸方程式为ch4+2o2→

co2+2h2o。瓦斯的引火温度,即点燃瓦斯的最低温度。一般认为,瓦斯的引火温度为650℃~750℃。但因受瓦斯的浓度、火源的性质及混合气体的压力等因素影响而变化。当瓦斯含量在7%一8%时,最易引燃;当混合气体的压力增高时,引燃温度即降低;在引火温度相同时,火源面积越大、点火时间越长,越易引燃瓦斯。从而点燃地上的枯枝干草等易燃物,导致森林火灾的发生。

4.故要达到雷击火产生需要三个条件:一是需要火花,二是需要足够的热效应,三是需要干燥的易燃的可燃物。

5.当前应用于森林雷击火防御的与本发明最相近的方法与技术有三种,分别是雷击火危险度划分与预警,雷电拦截技术、雷电防护技术。

6.森林林区特点是范围广、面积大,晴好天气雷暴和雨前雷暴引发火灾概率大,雨中雷击火灾概率小。雷击火危险度划分与预警是指在特定时间与空间范围内,实现对闪电发生概率的判断,并在此基础上根据当地的地形、气象、植被类型、可燃条件等进行发生雷击

火的危险度等级划分,并综合给出雷击火的危险程度。利用该指标,可以指导森林防火管理与扑救。

7.雷电拦截技术是一种在雷暴运动的路径上,提前触发闪电发生,释放雷暴内部电场能量,从而在保护范围内,雷暴不再具备放电能力。该技术一方面需要依托当地气象部门的雷暴统计资料,确定历史上多年(通常十年以上)发生在保护范围内的雷暴的运动轨迹,也就是雷暴路径。并形成玫瑰图(一种表示雷暴在和个方向运动概率的统计图)。二是利用直击雷接闪技术,在雷暴路径的主要来向前方建立高大避雷塔,提前实现进入境内雷暴的触发放电。从而减少保护范围内的雷电发生频数。该方法有利于大范围总体的森林雷击火灾防护。

8.目前的森林雷电防护技术是利用接闪器(避雷针或避雷线等)对特定树木进行雷电防护。该技术通常是在保护树木的顶端架设一支接闪针,然后对过引下线与树干绑扎,最后利用接地极向大地散流。这是一种将建筑物的雷电防护技术向树木防雷的简单借鉴与应用。可以防止树木因雷击而损毁,但安装复杂,施工难度大,由于树木在生长,因此可避雷针的保护范围将发生变化;同时由于树木加粗长高,原来避雷针设计与安装结构将发生变化,甚至损坏。最重要的一点是,由于避雷针具有引雷能力,将加大了对雷电的接闪能力,也就是增加了雷击概率,由于雷击火通常是由于雷电流与地面可燃气体、枯叶等引燃所引起的,因此避雷针的防护技术将在一定程度上加大了雷击火的发生的概率。

9.常规防雷保护是近距离、小范围保护方式,避雷针塔基数量大,排列密集,其接地网较多,不利于树木等植物生长。用于大范围保护时,必须高密度配置防雷装置且单位成本造价高昂。

10.雷击选择的树木大部分都会选择地形较高,且树体较高的树木,所以安装本发明装置时可以尽量选择高大的树木,大树木成长变缓,该装置具有自适应能力,保护作用可持续时间长,且更有针对性,也能最大程度的节约成本,性价比高,可操作性变强,最大发挥防引燃装置的作用。

技术实现要素:

11.本发明的目的在于解决雷击木防引燃的目的。

12.为解决上述技术问题,本发明采用以下技术手段:

13.本发明提供了一种雷击木防引燃方法,树木的树干通过导体接地,将电流从树干引入大地。实现雷击电流与地表可燃物隔离,从而破坏雷击引燃条件,防止地表可燃物引燃。

14.本发明提供了一种通过引流装置实现雷击电流与地表可燃物隔离技术。

15.本发明提供了一种雷击木引流防火装置,包括安装于树干上的引流带、插入大地的接地探针和用于连接引流环与接地探针的连接导线。

16.上述技术方案中,雷击电流的隔离是通过引流环,绝缘导线和接地探针将电流引入地到之下,不与地表可燃物有物理接触,实现雷电流与可燃物在地面的隔离。

17.上述技术方案中,连接导线为绝缘导线,实现雷电流与可燃物在地面以上的空间的隔离。

18.上述技术方案中,引流带采用金属带围绕成圆环状,套接在树干之上。采用金属带

保证一定的宽度,与树木有足够的接触面积,保证电流能够更好的通过导线传入大地。

19.上述技术方案中,引流环材料采用金属铜。铜的抗腐蚀性高且延展性好。

20.上述技术方案中,金属带可伸缩,可随树木的长粗而拉伸,不会伤害到树木。

21.上述技术方案中,所述导线卷曲状的经过压缩的导线,导线可随树木的长高而拉长,导线外覆绝缘层。

22.上述技术方案中,还包括铜鼻子,引流带上设置引出电极,所述引出电极上设置有铜鼻子,导线两端均设置有铜鼻子,导线上的铜鼻子与引出电极上的铜鼻子通过螺栓固定。

23.上述技术方案中,接地探针上与导线上的铜鼻子通过螺栓固定。

24.因为本发明采用以上技术手段,因此具备以下有益效果:

25.本装置是为了使雷电流的绝大部分电流不传递到树木根部,因土壤的电阻太高,导电性能太差,雷电流在传递到树根部时在高压的条件下与可燃物之间产生闪络放电,从而产生火花。为了使电火花不产生,所以要把电流引开,使雷电在传递到树根的过程中达不到产生闪络放电的条件。从而使电火花之不与可燃物接触,则不会产生火源,以达到防引燃的目的。这个与避雷针相比,第一施工方便,不需要进行复杂的安装与很多的人工;第二成本低,装置简单,材料常见;第三个效果好,防止树木成长避雷针失去作用,且由良好的延展性。

附图说明

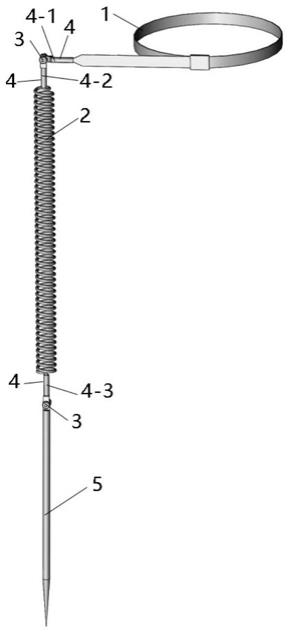

26.图1为本发明结构示意图;

27.图2为本发明铜带与铜线连接处结构示意图;

28.图3为雷击树木演示图;

29.图4为雷击树木流程图。

30.标记说明:

31.1为引流带,2为导线,3为螺栓,4为铜鼻子,5为接地探针,4-1为引流带的铜鼻子,4-2为导线的第一铜鼻子,4-3为导线的第二铜鼻子。

具体实施方式

32.为方便本领域技术人员更好的理解本发明技术手段,现结合附图对本发明技术方案做如下进一步说明:

33.雷击木的泄流原理

34.雷击树木的整个过程:雷电流先击打在树枝上,然后雷电流从树枝沿着树干,流向树根,最后导入土壤中。雷击树木的过程如下图3所示,雷击树木流程图如图4所示。

35.雷电流沿着树枝传递到树干,再传递到树根。土壤的电阻率过大,导电性能不好,雷电流在树根传导到土壤时,雷电在通过土壤散流的过程中产生的高压与可燃物之间发生闪络放电,也有可能雷电流直接与地表可燃物接触,从而造成火源的产生。我们的防引燃装置的设计应该把雷电流从树干部分给引开,从而减少让雷电流在树根部与可燃物产生闪络放电而产生火源或者雷电流直接与可燃物接触的可能性,减少火源产生的可能,进而而降低了森林雷击火发生的可能性。

36.雷击木的流程图如下图4所示,整个过程如下:雷电击打在树枝上,雷电流沿着树

干传导,若树干上没安装防引燃装置,那电流直接传到树根,雷电的高压在树根和土壤之间产生闪络放电,会产生电火花且雷电流传递到树根部会带来大量的热量,若与可燃物发生接触,从而就会达到了引燃条件。若树干上安装了防引燃装置,则雷电流会被从树干上引流,把雷电流导入土壤中,从而到达树根的雷电流很小,且减小了产生电火花和雷电流在树木根部带来的热效应,使之达不到引燃条件。进而减小了产生森林雷击火的可能性,从而达到了防引燃的目的保护森林。

37.本发明将利用一种导流装置,有效回避雷击树木之后,雷电流在散流过程中产生的高压对地表可燃物的闪络的发生,切断雷电流与地表可燃物的接触通道,从而从根本上避免雷电击中树木之后形成的火灾。

38.此装置设计为在树干离地一米左右安装一个绑在树干的铜制金属带,铜的抗腐蚀性高且延展性好。金属带可伸缩,可随树木的长粗而拉伸,不会伤害到树木。还可以改进该结构为可伸缩的结构,把金属带断开成几段,在金属带连接一根卷曲状的经过压缩的导线,导线可随树木的长高而拉长,最后导线尾部接一根铜探针插入地下,以达到引开电流,使之不与可燃物接触,从而达到防引燃的目的。

39.实施例

40.该装置由绑在树干上并带有伸缩结构的铜带构成,铜带尾部接一个铜鼻子和铜线接的铜鼻子用螺钉固定,铜线尾部接一个铜鼻子,铜线和铜鼻子外部都外包热缩管,铜线外部都有绝缘材料,铜鼻子通过螺丝和接地金属棒(不锈钢:抗腐蚀性强)连接。

41.参数如下:

42.环状铜带:长1m,截面积10mm2。

43.铜线:长5m,截面积为16mm2。

44.铜鼻子(3个):总长56mm,管内径6mm,管外径9mm,孔径8mm。

45.接地不锈钢金属棒:总长40cm,直径12mm,孔径8mm。

46.螺钉(2颗):螺纹直径8mm。

47.图中的圆带状铜带具有可伸缩结构,可紧密的安装在树干上,且可以随树木的长大而拉伸。铜带尾部通过铜鼻子与铜线连接,铜带与铜鼻子之间,利用螺钉固定。铜线为弯曲弹簧状,可随树木的长大而拉伸,具有良好的延展性。铜线尾部通过铜鼻子与接地金属棒(不锈钢)连接,铜鼻子与接地金属棒之间也利用螺钉固定。

48.铜质金属带具有可伸缩的功能,可随树木成长中树木变粗而拉伸,不会损伤树木。值得注意的是本领域技术人员能够从现有技术中获取实现“铜质金属带具有可伸缩的功能”的技术方案,因此不再做赘述。

49.接地探针采用接地不锈钢金属棒类似于针型结构,可以良好的插入地下。

50.本发明的铜带与铜线的连接采用两端分别用一个铜鼻子进行连接,再通过螺钉固定。铜线与不锈钢金属棒的连接采用铜鼻子和螺钉进行连接和固定。值得注意的是在本发明的技术启示下本领域技术人员应当很容易想到其他方式连接。

51.现在对本技术方案是否可采用在树顶安装避雷针进行等同替代进行如下说明:

52.雷击树木,即使通过从树木的树干底部使用导体接地,在导体接地附近还是有小概率引发火灾,因为在导体接地的位置还是存在小范围的局部放电,如果采用避雷针,由于避雷针具有引雷能力,将加大了对雷电的接闪能力,也就是增加了雷击概率,从而增加了雷

击的次数,也就增加了引发火灾的概率。而采用树木的树干底端通过导体接地,既不会因为导体增加雷击次数,还能把雷击到树木上的雷电引入大地,降低引燃可能。因此避雷针达到的效果与本技术的方案达到的效果不同,因此不能等同替代。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1