一种铁路隧道智能灭火系统

1.本发明涉及消防的技术领域,尤其涉及一种铁路隧道智能灭火系统。

背景技术:

2.隧道的建设能够有效增强交通便利性,提高运输效率。近几年我国铁路隧道的数量与长度均在快速增长,为了保证隧道的安全运营,需要考虑隧道发生灾害的问题。根据统计资料,火灾是隧道灾害中占比最大的。隧道内运行列车由于设备故障、人为原因等均可能会引起隧道火灾,而隧道特别是长大隧道,一旦发生火灾事故,可燃物燃烧产生的大量有毒气体和高温烟气将聚集在隧道的狭长空间内难以排除,烟气的蔓延导致隧道内能见度降低,对火灾的处理与对人员的救援均较为困难。因此隧道内需要存在一个快速高效的智能灭火系统,来减小隧道内火灾发生时带来的危害。

3.目前铁路隧道内消防灭火设备主要采用水喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统以及压缩空气泡沫灭火系统。这些消防系统对于小型火灾或者火灾初期的灭火效果较好,但是灭火范围较小,开启时间受隧道火灾现场条件影响较大,不能准确判断火源位置,且无法在火灾发生初期实现自动开启,达到及时快速高效灭火的效果。

技术实现要素:

4.本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种能及时发现火灾且快速灭火的铁路隧道智能灭火系统。

5.为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

6.一种铁路隧道智能灭火系统,包括:

7.智能火灾识别系统,采集隧道内的温度、烟雾浓度信息,识别隧道内是否发生火灾;

8.灭火系统,包括消防枪组、旋转底盘、角度控制器、电磁阀,所述消防枪组、所述电磁阀、所述角度控制器安装在所述旋转底座上;

9.自动控制系统,包括控制器和报警装置,所述自动控制系统接受所述智能火灾识别系统传递的火灾信号后,所述控制器控制所述报警装置进行报警,并控制位于火源附近的消防枪的角度控制器调整角度,使消防枪指向火源位置,控制电磁阀开启,使消防枪处于打开状态;

10.所述智能火灾识别系统、所述灭火系统均、所述自动控制系统电性相连。

11.作为上述技术方案的进一步改进:

12.所述智能火灾识别系统包括:

13.采集模块,包括多个红外感温成像仪、多个烟雾浓度传感器以及多个高清摄像头,多个所述红外感温成像仪和多个所述烟雾浓度传感器沿隧道纵向方向布置于隧道顶部中心线位置处,多个高清摄像头沿隧道纵向方向布置于隧道两侧壁面处;

14.信号处理模块,处理所述采集模块采集的信息,将电信号转换为可供火灾识别模

块处理的数字信号;

15.火灾识别模块,包括火灾信息库和信息比对模块,所述信息对比模块对采集到的数据与所述火灾信息库中存储的数据进行比对,判断是否发生火灾。

16.所述铁路隧道智能灭火系统包括显示系统,所述显示系统与所述智能火灾识别系统电性连接,通过所述显示系统将所述智能火灾识别系统采集到的数据进行显示。

17.所述灭火系统包括消防管路,所述消防管路通过软管连接所述消防枪组。

18.所述消防枪组包括第一消防枪组、第二消防枪组、第三消防枪组,所述第一消防枪组和所述第三消防枪组沿隧道纵向方向对称布置在隧道两侧壁面上,所述第二消防枪组沿隧道纵向方向布置在隧道地面中央位置。

19.隧道壁面设有设备箱,所述信息处理模块、所述火灾识别模块、所述控制器安装在所述设备箱内。

20.与现有技术相比,本发明的优点在于:

21.本发明的一种铁路隧道智能灭火系统,发生火灾时,通过智能火灾识别系统采集隧道内的温度、烟雾浓度信息识别,并将火灾信息发送至自动控制系统,由自动控制系统控制报警装置发出警报,并作出灭火指令,控制火源附近范围内的消防枪组的角度控制器调整消防枪的角度,使消防枪指向火源位置,并且打开电磁阀,使消防枪处于打开状态,释放灭火剂,进行灭火;当智能火灾识别系统未识别到火灾信息时,由自动控制系统发出指令,停止释放灭火剂,该系统能够在隧道内快捷完成布置,实现自动化智能灭火工作,且不影响隧道内列车运行安全。

附图说明

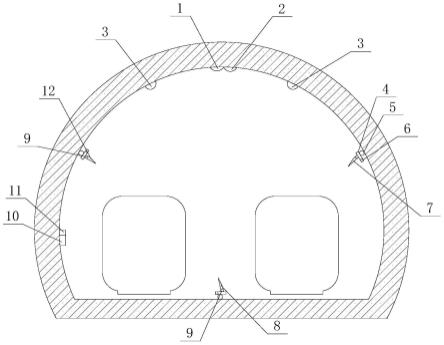

22.图1是本发明的铁路隧道智能灭火系统的平面结构示意图。

23.图2是本发明的铁路隧道智能灭火系统的内部流程示意图。

24.图中各标号表示:

25.1、红外感温成像仪;2、烟雾浓度传感器;3、高清摄像头;4、旋转底盘;5、软管;6、角度控制器;7、第一消防枪;8、电磁阀;9、第二消防枪;10、控制器;11、信号处理器;12、第三消防枪。

具体实施方式

26.以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。

27.图1至图2示出了本发明铁路隧道智能灭火系统的一种实施例,包括:

28.智能火灾识别系统,通过采集隧道内的温度、烟雾浓度信息,第一时间识别隧道内是否发生火灾;

29.灭火系统,包括消防管路、消防枪组、软管5、旋转底盘4、角度控制器6、电磁阀8,消防枪通过软管5与隧道内的消防管路连接,旋转底座安装有角度控制器6,消防枪、电磁阀8安装在旋转底座上;

30.自动控制系统,包括控制器10和报警装置,自动控制系统接受智能火灾识别系统传递的火灾信号后,控制器10控制报警装置进行报警,并控制位于火源附近的消防枪的角度控制器6调整角度,使消防枪指向火源位置,控制电磁阀8开启,使消防枪处于打开状态;

31.智能火灾识别系统、灭火系统均、自动控制系统电性相连。

32.该铁路隧道智能灭火系统,发生火灾时,通过智能火灾识别系统采集隧道内的温度、烟雾浓度信息识别,并将火灾信息发送至自动控制系统,由自动控制系统控制报警装置发出警报,并作出灭火指令,控制火源附近范围内的消防枪组的角度控制器6调整消防枪的角度,使消防枪指向火源位置,并且打开电磁阀8,使消防枪处于打开状态,释放灭火剂,进行灭火;当智能火灾识别系统未识别到火灾信息时,由自动控制系统发出指令,停止释放灭火剂,该系统能够在隧道内快捷完成布置,实现自动化智能灭火工作,且不影响隧道内列车运行安全。

33.本实施例中,智能火灾识别系统包括:

34.采集模块,包括多个红外感温成像仪1、多个烟雾浓度传感器2以及多个高清摄像头3,多个红外感温成像仪1和多个烟雾浓度传感器2沿隧道纵向方向布置于隧道顶部中心线位置处,多个高清摄像头3沿隧道纵向方向布置于隧道两侧壁面处;红外感温成像仪1、烟雾浓度传感器2主要采集隧道内的实时信息,共同识别隧道内的火灾位置、火灾温度和烟雾浓度信息,并将数据传递给信号处理模块,高清摄像头3检测到的信息传至显示系统进行显示。分析处理以后将数据传输至火灾识别模块。

35.信号处理模块,信号处理模块主要包括信号处理器11,处理采集模块采集的信息,将电信号转换为可供火灾识别模块处理的数字信号,处理完成后将数据传输至火灾识别模块。

36.火灾识别模块,包括火灾信息库和信息比对模块,火灾信息库主要存储隧道发生火灾时火源温度以及烟雾浓度,信息比对模块主要将采集到的数据与火灾信息库中存储的数据进行比对,判断隧道内是否发生火灾。

37.控制器10与警报器、消防枪角度控制器6和电磁阀8相连,警报器是当智能火灾识别系统发出火灾信号后,由自动控制系统发出信号,打开警报器,提醒人员发生火灾。

38.本实施例中,铁路隧道智能灭火系统包括显示系统,显示系统与智能火灾识别系统电性连接,显示系统负责将采集模块的实时信息包括灭火系统的其它各个模块工作状态进行展示,同步传输至铁路行车调度指挥中心控制室的信息显示平台;具体地,显示系统可通过液晶显示屏显示隧道内温度、烟雾浓度以及将实时画面传输给铁路行车调度指挥中心控制室的信息显示平台,确保工作人员能查看隧道内火情情况及消防设施是否开启。

39.本实施例中,灭火系统能快速的对隧道内的火情进行控制,灭火系统包括旋转底盘4、软管5、角度控制器6、第一消防枪组7、电磁阀8、第二消防枪组9和第三消防枪组12,通过软管5连接消防管道和各个消防枪组,各个消防枪组包括消防枪,消防枪架设在旋转底盘4上,旋转底盘4上设置有角度控制器6,角度控制器6可以改变旋转底盘4的角度,进而控制消防枪的指向方向。

40.根据火灾特点,第一消防枪组7和第三消防枪组12分布在隧道两侧壁面合适高度处,第二消防枪组9沿隧道纵向方向分布在线路中央位置处,隧道壁面设有设备箱,所述信息处理模块、所述火灾识别模块、所述控制器10安装在所述设备箱内。

41.通过上述系统间的配合可进行智能灭火过程,包括以下步骤:

42.s1列车发生火灾紧急制动在隧道内部,红外感温成像仪1、烟雾浓度传感器2和高清摄像头3采集到的信息由信号处理模块传输到火灾识别模块,火灾识别模块通过对比火

灾数据库中数据判断隧道内是否发生火灾。

43.处于火灾周围的红外感温成像仪1和烟雾浓度传感器2通过检测区域温度和烟雾浓度确定火源位置,高清摄像头3可以实时拍摄隧道火灾火情,同时工作人员可在工作中实时监测隧道火灾情况。

44.s2自动控制系统接收到来自智能火灾识别系统的信号,控制器10发出指令,根据火源位置和火灾扩散规模,控制消防枪角度控制器6调节旋转底盘4角度使位于火源位置附近的消防枪快速对准火源位置,同步打开消防枪底座的电磁阀8,开启灭火工作,实现准确高效灭火。

45.s3当智能火灾识别系统中采集模块采集到温度、烟雾浓度低于火灾信息库中的数据,表明隧道内的火灾已经被扑灭,智能火灾识别系统发出扑灭火灾的信号,自动控制中心通过控制电磁阀8关闭消防枪,消防枪组恢复到原本位置。

46.本实施例提供了一种隧道智能灭火系统,该系统能在列车发生火灾的第一时间进行火灾位置识别,火情周围的消防枪组能自动对准火源位置,实现快速高效灭火的功能,避免火灾事故进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失。

47.虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围的情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应落在本发明技术方案保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1