一种蓄热保暖抗静电腈纶共混纺丝液的制作方法

1.本发明涉及腈纶改性技术领域,特别一种具有蓄热保暖抗静性能的腈纶。

背景技术:

2.腈纶(聚丙烯腈纤维)是化学纤维中重要的品种之一,广泛应用于纺织、服装、汽车用座椅、家用窗帘等纺织品领域中。腈纶具有羊毛的特征,如:良好的蓬松性和保暖性、手感柔软,因此有人造羊毛或合成羊毛之称。但是腈纶的弹性、强度和保暖性比羊毛更好,密度比羊毛更小,而且耐日晒性能优异。

3.随着消费的不断升级,消费者对腈纶等产品提出了更高的性能要求。腈纶在手感上具有羊毛蓬松性,但是在蓄热保暖性以及抗静电性方面存在不足。

4.中国发明专利cn110424078a公开了一种吸光发热混纺纱线,由20-30%棉纤维、30-40%纳米发热腈纶混纺短纤、15-25%聚酯中空纤维以及5-35%氨纶纤维制备而成,其中所述纳米发热腈纶混纺短纤的制备过程为:首先由纳米陶瓷颗粒、纳米火山岩石粉末和腈纶纺丝液共混制得的短纤,然后将所述纤维与棉纤维、聚丙烯纤维进行混纺,得到纳米陶瓷腈纶混纺短纤。

5.中国发明专利cn104605717b公开了一种吸湿发热地垫及其生产方法,首先利用吸湿发热纤维与腈纶纤维进行混纺成纱,然后通过拉舍尔经编机将这种纱线作为毛纱,涤纶纱作为底纱制成毛绒织物,通过特定的染整、刷毛、烫光、烫剪、复合工艺处理和包装获得一种具有持久吸湿发热功能的地垫产品,其吸湿发热原理为采用毛绒部分利用其强烈的物理汽化热效应,迅速从环境的湿气中获取热量并导出水分进而产生发热效果和易湿快干功能,其发热效果远远超过远红外、整理助剂所带来的保温效果。它可以和其他地面装饰材料完美的结合,使人们在室内赤脚活动获得更舒适的感觉,更健康的体验。

6.中国发明专利cn111876888a公开了一种蓄热发光保暖针织面料,从内到外依次包括内层、功能腈纶纤维层和发光层,所述内层和功能腈纶纤维层通过集圈交织一起形成双层结构,所述发光层经针织方式织造固定于所述功能腈纶纤维层上;发光涂料层涂覆于所述发光层表面。所述功能腈纶纤维层采用远红外功能腈纶纤维和蓄热保暖功能腈纶纤维中的一种或两种编织而成。

7.中国发明专利cn107779973a公开了一种抗静电抗菌腈纶纤维及其制备方法,基料聚丙烯腈干粉同抗静电剂、抗菌剂、致孔剂、协同剂及溶剂混合后,在一定溶解温度下加热形成纺丝溶液,再将纺丝溶液在空气中通过熔喷纺丝纺制成腈纶纤维,对得到的纤维进行水洗烘干后,最终得到具有抗静电抗菌双重功能的腈纶纤维。主要技术特点是在主要由聚丙烯腈、溶剂、抗静电剂、抗菌剂组成的纺丝溶液中加入致孔剂和协同剂。由于致孔剂的存在,使得纤维的吸湿性增强,对纤维的抗静电性能有益;而协同剂的存在,解决了抗静电剂和抗菌剂同聚丙烯腈原液相容性差的问题,使抗静电抗菌性能比单一添加抗静电剂和抗菌剂的性能有较大的提高,且纤维的物理机械性能未受到太大的影响。

8.从以上的公开资料可以看出,现有的为了提升腈纶吸光发热及抗静电性能的技

术,均以功能粉体材料如火山岩粉体、陶瓷粉体,抗静电剂等添加到腈纶纺丝液中进行共混纺丝,为了保证产品的性能效果,往往改性组分的添加量都比较高,导致腈纶的可纺性下降。

技术实现要素:

9.本技术提供了一种腈纶,尤其是一种蓄热保暖抗静电腈纶、以及一种腈纶纺丝液。

10.本技术所述的蓄热保暖抗静电腈纶共混纺丝液,包括腈纶、无机改性剂、有机改性剂、溶剂,其中,有机改性剂为聚合物,无机改性剂至少包括纳米颗粒。

11.本技术还提供了一种蓄热保暖抗静电腈纶组合物,包括腈纶、无机改性剂、有机改性剂,其中,有机改性剂为聚合物,无机改性剂至少包括纳米颗粒。

12.在一种优选实施例中,所述腈纶可以是聚丙烯腈与其他已知可纺丝纤维的混合物,更优选地,所述腈纶中,聚丙烯腈含量至少为85wt%,优选为至少为 90wt%。

13.在一种优选实施例中,所述腈纶数均分子量优选为2-10万。

14.在一种优选实施例中,所述腈纶与溶剂重量比例优选为10-50∶50-90,更优选为15-35∶65-85。

15.在一种优选实施例中,所述溶剂为硫氰酸钠水溶液、二甲基乙酰胺、二甲基亚砜、n,n-二甲基甲酰胺、n-甲基吗啉、二甲胺、离子液体或硝酸中的任意一种或更多种。

16.在一种优选实施例中,所述腈纶与溶剂组成腈纶纺丝液,所述腈纶纺丝液动力粘度优选为1-50pa

·

s,更优选为5-45pa

·

s,更优选为10-40pa

·

s。

17.在一种优选实施例中,所述腈纶纺丝液中溶剂质量浓度优选为50-90%,更优选为65-85%。

18.在一种优选实施例中,所述无机改性剂至少包括铜化合物粉体,所述铜化合物选自:铁酸铜、钨铯青铜、硫化亚铜、氯化亚铜、氧化亚铜中的一种或更多种。

19.在一种优选实施例中,所述铜化合物粉体的平均粒径、或全部粒径在 40-200nm之间,更优选为50-180nm之间,更优选为80-150nm之间。

20.在一种优选实施例中,所述无机改性剂还可以包括二氧化硅粉体。

21.在一种优选实施例中,所述二氧化硅粉体的平均粒径、或全部粒径在 50-150nm之间,更优选为80-100nm之间。

22.在一种优选实施例中,所述无机改性剂中,二氧化硅粉体重量比例优选为 1-10%。

23.在一种优选实施例中,所述无机改性剂中,铜化合物粉体重量比例优选为 90-99%。

24.在一种优选实施例中,所述有机改性剂为聚乙二醇。

25.在一种优选实施例中,所述聚乙二醇数均分子量优选为5000-50000g/mol,更优选为8000-45000g/mol,更优选为10000-40000g/mol。

26.在一种优选实施例中,所述聚乙二醇分子量分布系数为2.0-4.0。

27.在一种优选实施例中,所述有机改性剂与无机改性剂的重量比例为5-100︰ 1-20。

28.在一种优选实施例中,所述有机改性剂与无机改性剂组成浆料状腈纶改性剂。

29.在一种优选实施例中,所述浆料状腈纶改性剂动力粘度优选为不超过 100mpa

·

s,优选为15-50mpa

·

s。

30.在一种优选实施例中,所述浆料状腈纶改性剂制备方法为:将无机改性剂与有机改性剂混合打浆,制备得到所述浆料状腈纶改性剂。

31.在一种优选实施例中,所述混合打浆过程在搅拌机中进行,搅拌速率优选为 10-30rpm。

32.在一种优选实施例中,所述混合打浆过程中,温度保持在30-60℃。

33.在一种优选实施例中,所述混合打浆过程中,混合时间为至少0.5h,更优选为0.5-1h。

34.本技术蓄热保暖抗静电腈纶,一方面可以实现对太阳光能量最集中的 400-760nm的区域光热转化的利用,同时可以实现对人体所发出的远红外波长进行高效的反射,起到蓄热保暖效果。

35.本技术蓄热保暖抗静电腈纶,有机改性剂起到对无机纳米改性剂分散的作用,有机改性剂为大分子型对无机改性剂起到了包覆分散的效果,极大减少了无机改性剂团聚的问题。腈纶的纺丝性能不受影响。

36.本技术蓄热保暖抗静电腈纶,无机改性剂和有机改性剂能够富集在腈纶外层,形成皮芯结构的腈纶纤维,获得更好的改性效果,而且具有非常好的耐久性。同时,并不影响腈纶的纺丝性能。

附图说明

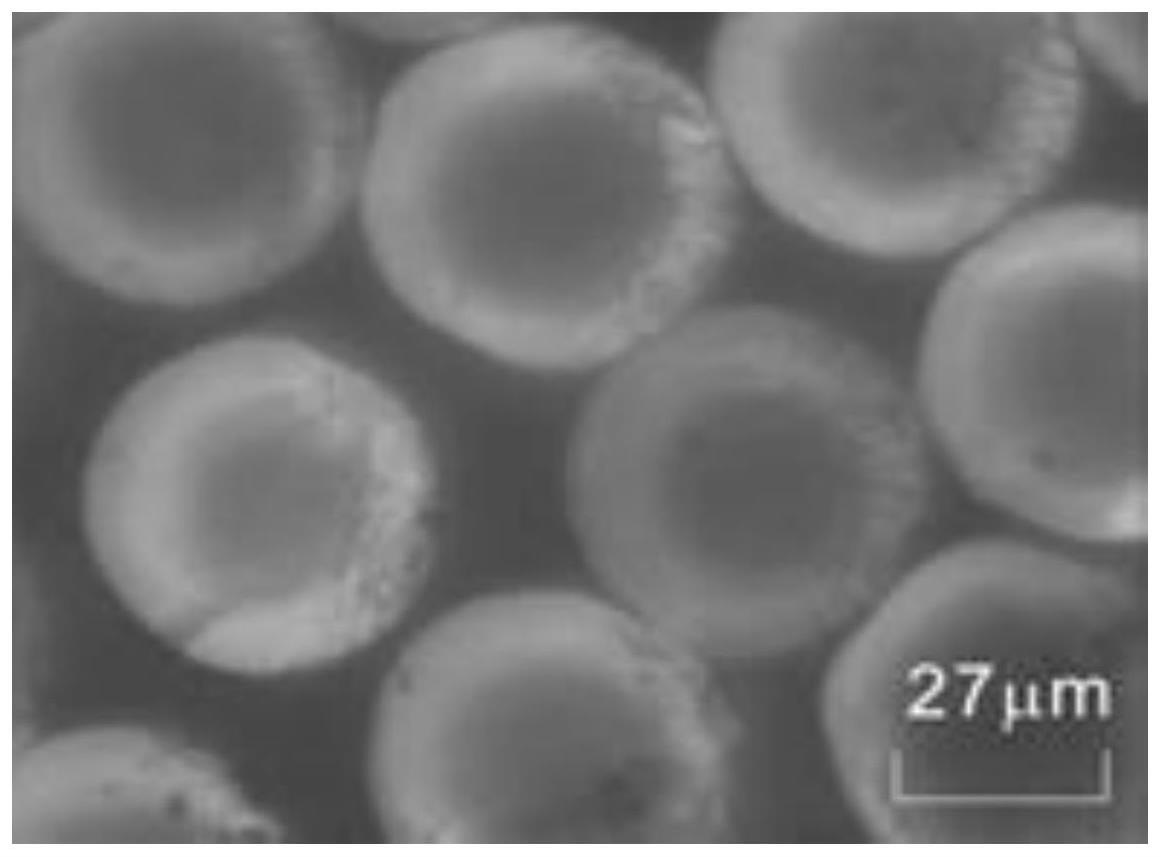

37.图1为本技术所获得的“皮芯结构”纤维截面电镜照片。

具体实施方式

38.实施例1

39.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

40.二氧化硅粉体,粒径80-120nm,0.05kg;

41.硫化亚铜粉体,粒径100-150nm,0.95kg

42.聚乙二醇,数均分子量12000g/mol,分子量分布系数2.2;2kg;

43.上述物料在搅拌混合,搅拌转速20rpm,搅拌时间30min,温度35℃。所得浆料动力粘度23mpa

·

s。

44.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度23pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%。

45.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

46.实施例2

47.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

48.二氧化硅粉体,粒径80-120nm,0.1kg;

49.钨铯青铜粉体,粒径50-80nm,0.9kg

50.聚乙二醇,数均分子量30000g/mol,分子量分布系数3.6;5kg;

51.上述物料在搅拌混合,搅拌转速20rpm,搅拌时间30min,温度35℃。所得浆料动力

粘度24mpa

·

s。

52.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度25pa

·

s。腈纶数均分子量为3万,聚丙烯腈含量100wt%。

53.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

54.实施例3

55.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

56.二氧化硅粉体,粒径50-90nm,0.08kg;

57.氯化亚铜粉体,粒径100-130nm,0.92kg

58.聚乙二醇,数均分子量38000g/mol,分子量分布系数2.8;8kg;

59.上述物料在搅拌混合,搅拌转速20rpm,搅拌时间30min,温度35℃。所得浆料动力粘度16mpa

·

s。

60.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度23pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%。

61.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

62.实施例4

63.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

64.二氧化硅粉体,粒径120-150nm,0.1kg;

65.氧化亚铜粉体,粒径100-150nm,1.4kg

66.聚乙二醇,数均分子量26000g/mol,分子量分布系数2.7;3kg;

67.上述物料在搅拌混合,搅拌转速20rpm,搅拌时间30min,温度35℃。所得浆料动力粘度35mpa

·s68.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基甲酰胺,溶剂质量浓度为 70%,纺丝液动力粘度27pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量93wt% (丙烯腈单体含量),其余为醋酸乙烯单体单元。

69.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

70.实施例5

71.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

72.二氧化硅粉体,粒径70-100nm,0.15kg;

73.铁酸铜粉体,粒径120-180nm,1.85kg

74.聚乙二醇,数均分子量38000g/mol,分子量分布系数3.3;1kg;

75.上述物料在搅拌混合,搅拌转速20rpm,搅拌时间30min,温度35℃。所得浆料动力粘度33mpa

·s76.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度23pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%(丙烯腈单体含量)。

77.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

78.对比例1

79.本实施例中,腈纶改性剂组成为:

80.氧化亚铜粉体,粒径120-180nm,2kg

81.聚乙二醇,数均分子量38000g/mol,分子量分布系数3.3;4kg;

82.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度23pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%(丙烯腈单体含量)。

83.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

84.对比例2

85.本实施例中,腈纶改性剂为:

86.二氧化硅粉体,粒径70-100nm,0.15kg;

87.氧化亚铜粉体,粒径120-180nm,1.85kg

88.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度20pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%(丙烯腈单体含量)。

89.对比例3

90.本实施例中,腈纶改性剂为:聚乙二醇,数均分子量38000g/mol,分子量分布系数3.3;4kg。

91.本实施例中,腈纶纺丝液100kg,溶剂为二甲基亚砜,溶剂质量浓度为70%,纺丝液动力粘度23pa

·

s。腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%(丙烯腈单体含量)。

92.腈纶改性剂与腈纶纺丝液共混纺丝,纺丝速度为10m/s。喷丝头挤出后经过水和二甲基亚砜组成的凝固浴,然后拉伸、热定型,得到腈纶纤维。

93.本技术以未加无机改性剂和有机改性剂的同规格腈纶纺丝液(纺丝液动力粘度23pa

·

s,腈纶数均分子量为1.5万,聚丙烯腈含量100wt%)为对照,上述实施例和对比例所得实验结果如下表1所示。

94.表1,实施例1-5和对比例1-3所得实验结果

95.[0096][0097]

其中,纤维温度上升测试方法为:腈纶纤维置于20-100mw/cm2光照强度下,测试照射30min后的纤维温度。

[0098]

本技术腈纶改性剂,添加量很少(≤2wt%)的情况下,即可实现良好的改性效果,同时,腈纶的纺丝性能几乎不受影响。

[0099]

对比例2中,没有使用聚乙二醇的情况下,纳米级无机型粉体在腈纶中分散性差形成团聚,纺丝制备的腈纶因粉体在纤维的分散不均匀导致应力集中,纤维力学强度下降显著,纤维断裂强度2.0cn/dtex以下,基本无使用价值。这说明,有机改性剂与无机改性剂组成的共混改性剂中,有机改性剂起到对无机纳米改性剂分散的作用,有机改性剂为大分子型对无机改性剂起到了包覆分散的效果,极大减少了无机改性剂团聚的问题。

[0100]

相比于本技术实施例,对比例1不使用纳米二氧化硅的情况下,纤维保温性和蓄热性下降。

[0101]

参照图1,本技术共混纺丝液,在共混纺丝过程中,无机改性剂和有机改性剂向纤维表面扩散、富集。在热拉伸定型后,形成稳定的“皮芯结构”,如图1 所示。

[0102]

以上对发明的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1