一种高压缩性和阻燃碳纤维吸油毡及其制备方法

1.本发明涉及功能性聚合物材料的制备方法领域,具体涉及一种高压缩性和阻燃碳纤维吸油毡及其制备方法。

背景技术:

2.海上石油勘探和运输过程中频繁发生的原油泄漏事故,给海洋安全和生态平衡以及人类健康造成了灾难性的破坏。目前,文献中报道的各种技术(如分散剂、原位燃烧、生物降解、吸收和撇油器)已被用于处理原油泄漏。其中,疏水性、亲脂性吸附剂的吸附途径简单、绿色、不会产生二次污染,被认为是最有前途的吸附策略。然而,原油的极高粘度阻止了它们扩散到吸收剂的内部,导致原油的清洁和回收效果不好。因此,开发一种先进的原油溢油修复吸收剂仍然是非常具有挑战性的。众所周知,提高原油温度是降低原油粘度的一种有效途径,从这个角度来看,设计一种具有光热和/或焦耳加热功能的吸收剂是很有必要的。在光热转换吸附剂的情况下,可以捕获太阳能,然后转化为热量,加热周围的原油,当太阳能较弱或难以获得时,焦耳加热吸收剂可以作为一种补充,将电能转换为焦耳热,实现对原油泄漏的全天候清理。此外,原油高度易燃。在脱除回收过程中,光热加热或焦耳加热产生的高温容易引起原油燃烧,带来更严重的污染问题。受到鸟巢的启发,我们提出了一种新型聚合物焊接策略,利用聚苯硫醚(pps)焊接碳纤维制备一种高压缩性和耐火吸油毡,聚苯硫醚(pps)是一种理想的焊接材料,可使不连续碳纤维材料相互连接,形成多孔整体结构。不需要进一步的处理,得到的吸油毡即使在强酸和强碱条件下也表现出稳定的超疏水和亲油性行为,相互连接的焊接结构使得吸油毡具有强大的压缩性,以及较高的光热和焦耳加热效应。

技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题是针对以上问题和要求,提供一种高压缩性和阻燃碳纤维吸油毡及其制备方法。

4.为解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:

5.一种高压缩性和阻燃碳纤维吸油毡的制备方法,包括以下步骤:

6.步骤1、对聚苯硫醚非织造布和碳纤维清洗和干燥;

7.步骤2、将上一步清洗后的聚苯硫醚非织造布进行打浆处理50-70min,得到聚苯硫醚非织造布纤维浆;

8.步骤3、将步骤1清洗后的碳纤维与步骤2得到的聚苯硫醚非织造布纤维浆按(4-6):(4-6)的质量比进行混合,利用纸浆解离机对混合物进行处理,得到解离处理后的混合物;

9.步骤4、配置水性分散液,将步骤3得到的解离后的混合物转移到分散液中并混合均匀;

10.步骤5、采用湿法造纸的方式多次过滤,得到原毡。

11.步骤6、对原毡进行干燥和加热,进行碳化,得到碳化好的吸油毡。

12.进一步的,所述步骤1具体为:将聚苯硫醚非织造布和碳纤维分别加入丙酮溶液中,用超声波去除残留的污渍和灰尘,在80℃的真空炉中干燥。

13.进一步的,所述步骤3中,聚苯硫醚非织造布和碳纤维的质量比为4:6、5:5或6:4。

14.进一步的,所述步骤4中水性分散液中包括质量比为6:1的聚环氧乙烷和阴离子聚丙烯酰胺。

15.进一步的,所述步骤6具体包括以下步骤:将原毡在120℃下干燥,然后在300℃下成型,最后在管式炉中以10℃/s的速率加热至800℃,并在此温度下保持2小时,后继续以10℃/s的速率降温至室温,得到碳化好的吸油毡。

16.进一步的,所述碳纤维长度为任意尺寸的短切纤维。

17.进一步的,所述步骤4中,搅拌直到聚氧化乙烯不团聚在一起为止,搅拌时间为3到8小时。

18.高压缩性和阻燃碳纤维吸油毡,由上述的方法制备得到。

19.本发明采用以上技术方案后,与现有技术相比,具有以下优点:

20.由于碳纤维表面光滑且呈现化学惰性,碳纤维之间的键合能力也很弱,然而研究发现聚苯硫醚(pps)对碳纤维具有良好的润湿性,本发明采用湿法造纸的方法,提出了一种聚合物“焊接”策略,设计一种多功能吸收剂,聚苯硫醚作为“粘合剂”,将不连续的碳纤维连接在一起,形成三维焊接结构,整个过程操作简单,并对采用不同聚苯硫醚(pps)与碳纤维混合的质量比进行了试验发现,只有聚苯硫醚(pps)和碳纤维混合的质量比为5:5时,吸油毡既具有较好的回弹性,又具有优异的吸油能力。

21.由于聚苯硫醚(pps)和碳纤维的存在使吸油毡不经过任何处理具有超轻、超疏水、可压缩和阻燃性能,以及较好的光热和焦耳加热效应。这些优异的性能将使本发明的吸油毡可以大规模应用于在恶劣环境中安全有效地清理和回收原油泄漏。

22.同传统方法相比,该方法具有以下优势:1)制备工艺简单,并且可以大规模的制备;2)不需要任何处理就具有超轻、超疏水、可压缩和阻燃性能,以及较好的光热和焦耳加热效应;3)可用于恶劣环境中,聚苯硫醚(pps)和碳纤维均具有良好的抗腐蚀性。因此,采用这种方法制备的吸油毡可大规模应用于恶劣环境下的原油泄漏的高效清理和回收。

23.下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。

附图说明

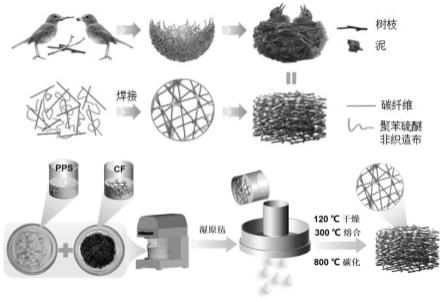

24.图1为本发明的吸油毡的制备流程图;

25.图2为本发明的吸油毡超疏水、亲油接触角与实物图;

26.图3为本发明的吸油毡在不同光照强度下的温度随时间的变化曲线;

27.图4为本发明的吸油毡在不同电压下对原油的最大吸油能力和速度;

28.图5为本发明的吸油毡的阻燃示意图。

具体实施方式

29.以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

30.实施例1

31.将碳纤维(cfs)和聚苯硫醚(pps)超细纤维非织造布分别加入丙酮溶液中,用超声波去除残留的污渍和灰尘,在80℃的真空炉中干燥。用打浆机将聚苯硫醚(pps)非织造布打60min以产生聚苯硫醚纤维浆。将聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按4:6的质量比混合以后在纸浆解离机中以5000rpm的速度分解成分离的纤维。配置水性分散液,其中加入质量比peo:apam=6:1的溶质作为分散剂,搅拌数小时,随后将得到的混合物转移到分散液中。混合均匀以后采用湿法造纸的方式多次过滤,得到湿的原毡。首先在120℃下干燥,然后在300℃下成型,最后在管式炉中以10℃/s的速率加热至800℃,并在此温度下保持2小时,后继续以10℃/s的速率降温至室温,得到碳化好的吸油毡。

32.实施例2

33.将碳纤维(cfs)和聚苯硫醚(pps)超细纤维非织造布分别加入丙酮溶液中,用超声波去除残留的污渍和灰尘,在80℃的真空炉中干燥。用打浆机将聚苯硫醚(pps)非织造布打60min以产生聚苯硫醚纤维浆。将聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按5:5的质量比混合以后在纸浆解离机中以5000rpm的速度分解成分离的纤维。配置水性分散液,其中加入质量比peo:apam=6:1的溶质作为分散剂,搅拌数小时,随后将得到的混合物转移到分散液中。混合均匀以后采用湿法造纸的方式多次过滤,得到湿的原毡。首先在120℃下干燥,然后在300℃下成型,最后在管式炉中以10℃/s的速率加热至800℃,并在此温度下保持2小时,后继续以10℃/s的速率降温至室温,得到碳化好的吸油毡。

34.实施例3

35.将碳纤维(cfs)和聚苯硫醚(pps)超细纤维非织造布分别加入丙酮溶液中,用超声波去除残留的污渍和灰尘,在80℃的真空炉中干燥。用打浆机将聚苯硫醚(pps)非织造布打60min以产生聚苯硫醚纤维浆。将聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按6:4的质量比混合以后在纸浆解离机中以5000rpm的速度分解成分离的纤维。配置水性分散液,其中加入质量比peo:apam=6:1的溶质作为分散剂,搅拌数小时,随后将得到的混合物转移到分散液中。混合均匀以后采用湿法造纸的方式多次过滤,得到湿的原毡。首先在120℃下干燥,然后在300℃下成型,最后在管式炉中以10℃/s的速率加热至800℃,并在此温度下保持2小时,后继续以10℃/s的速率降温至室温,得到碳化好的吸油毡。

36.通过三种实施例表明,聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按5:5的质量比混合各性能都最好。一方面,随着聚苯硫醚纤维浆的增加,多余的聚苯硫醚(pps)熔融在碳纤维上而非结点处,这样会造成碳纤维之间的空隙被占据,从而导致对油的吸附能力不高;另外一方面,如果聚苯硫醚纤维浆的量不够,这样部分碳纤维就无法接连在一起,会造成结构的不稳定。因此,聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按5:5的质量比混合既不会导致空隙被占据,也不会导致碳纤维部分无法连接在一起而造成的结构不稳定,并且电热和光热性能均为最优异的。

37.如图1所示,为本发明的pps@cfs的制备流程图。将碳纤维(cfs)和聚苯硫醚(pps)超细纤维非织造布清洗并干燥后,用打浆机将聚苯硫醚(pps)非织造布打成聚苯硫醚纤维浆。将聚苯硫醚纤维浆与碳纤维(cfs)按一定质量比混合以后在纸浆解离机中解离成分离的纤维。配置水性分散液,其中加入一定质量比peo和apam作为分散剂,搅拌数小时,随后将得到的混合物转移到分散液中。混合均匀以后采用湿法造纸的方式多次过滤,得到湿的原

毡。首先在120℃下干燥,然后在300℃下成型,最后在管式炉中加热至800℃,并在此温度下保持2小时,后继续降温至室温,得到碳化好的吸油毡。

38.如图2所示,pps@cfs的水接触角(wca)达到152

°

,油接触角为0

°

,将pps@cfs浸入水中后观察到明显的镜面现象。

39.如图3所示,随着太阳辐照强度从1.0kw/m2增加到3.0kw/m2,pps@cfs吸油毡的表面平衡温度从68℃逐渐增加到120℃,关灯以后,pps@cfs吸油毡迅速冷却到室温。

40.如图4所示,在5v电压下,原油的最大吸油能力和油速率分别达到45gg-1

和5.2ml cm-3

s-1

。

41.如图5所示,pps@cfs吸油毡直接放置在酒精灯火焰上时,它不能在正常的大气中燃烧,表明其不可燃性。

42.以上所述为本发明最佳实施方式的举例,其中未详细述及的部分均为本领域普通技术人员的公知常识。本发明的保护范围以权利要求的内容为准,任何基于本发明的技术启示而进行的等效变换,也在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1