记录装置及保持容器的制作方法

1.本发明主要涉及一种记录图像的记录装置,具体地涉及一种记录装置的保持容器。

背景技术:

2.喷墨记录装置执行包括用于维持记录头的排出性能的吸墨的恢复操作。由于在恢复操作中产生废墨,一些装置包括用于存储和保持废墨的废墨罐。

3.日本特开第2003-11394号公报讨论了喷墨记录装置的构造,其中可拆卸地附装到该装置的可拆装废墨储存体耦联到固定到该装置的固定废墨储存体。由于喷墨记录装置具有固定废墨储存体和可拆装废墨储存体,消耗大量墨的用户可以通过更换可拆装废墨储存体而长时间使用喷墨记录装置。然而,在日本特开第2003-11394公报的构造中,废墨也被储存在固定废墨储存体中,使得特别是当可拆装废墨储存体从装置上移除、装置倾斜时,如果装置移动,废墨可能从固定废墨的存储体泄漏到记录装置的外部。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于减少液体从装置中泄漏。

5.根据本发明的一个方面,记录装置包括:记录头,其被配置为排出液体,台板,其支撑记录介质,并且被设置在面对记录头的位置处;保持容器,其被配置为可拆卸地附装到所述记录装置,并且在其中保持用于吸收和容纳从记录头排出的液体的吸收体,所述保持容器,以及路径部件,其被至少部分地设置在台板下方并形成液体流动的路径,其中,路径部件具有突出部,该突出部被配置为在保持容器附装到记录装置的状态下接触吸收体。

6.根据以下参照附图对示例性实施例的描述,本发明的其他特征将变得清楚。

附图说明

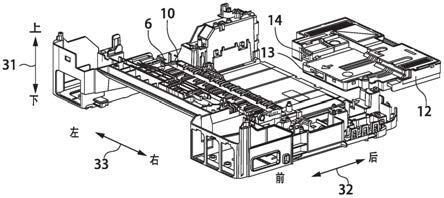

7.图1是根据第一示例性实施例的喷墨记录装置的内部构造的透视图。

8.图2是示出根据第一示例性实施例的喷墨记录装置的控制系统的框图。

9.图3a和图3b是根据第一示例性实施例的废墨储存层及其周边的构造的示意性透视图。

10.图4是根据第一示例性实施例的台板及其周边的构造的示意性截面图。

11.图5是根据第一示例性实施例的废墨储存层及其周边的构造的示意性剖视图。

12.图6是根据第一示例性实施例的废墨储存层和恢复单元的透视图。

13.图7是根据第一示例性实施例的废墨储存层的详细构造的上部透视图。

14.图8a、图8b和图8c是根据第一示例性实施例的废墨排出路径部件和废墨储存层之间的连接部的示意性俯视图。

15.图9是根据第一示例性实施例的当废墨储存层附装到喷墨记录装置时由喷墨记录装置执行的操作的流程图。

16.图10是根据第一示例性实施例的当废墨储存层从其移除时由喷墨记录装置执行的操作的流程图。

17.图11a和图11b是根据第二示例性实施例的废墨排出路径部件和废墨储存层之间的连接部的示意性俯视图。

具体实施方式

18.下文将参照附图具体描述本发明的示例性实施例。应注意,以下实施例不限于本发明,并且,并非所有实施例中描述的特征的组合对于根据本发明解决问题都是必需的。示例性实施例中描述的构成元件的相关的配置、形状等仅是示例并且不旨在将本发明的范围限制为那些配置、形状等。

19.图1是第一示例性实施例中的喷墨记录装置(以下称为记录装置)1的内部构造的透视图。记录装置1包括在记录介质上执行记录操作的记录单元8,以及作为容纳要被供应到记录单元8的墨的墨容器的墨罐80。在本示例性实施例中,墨罐80被布置位于记录装置1的正面并固定在装置主体上。记录装置1还包括相对于壳体可打开/可关闭的盖,其未被示出。在图1所示的视图中盖是打开的。未示出的盖可以包括能够读取文件的扫描仪单元。在以下描述中,上下方向31用作记录装置1的高度方向,前后方向32用作记录装置1的深度方向,左右方向33用作记录装置1的宽度方向。

20.记录装置1将一个记录介质与装载在沿前后方向32的前侧的进给盒20或位于沿前后方向32的后侧的进给托盘30中的其他记录介质分离,并通过未示出的进给辊(进给单元)进给该记录介质。由进给辊进给的记录介质被压在作为传送单元的传送辊4和与传送辊4一起旋转的压送辊5之间,并且被传送到面对记录单元8的记录位置。记录介质被传送辊4在前后方向32上从后侧向传送到前侧。

21.台板6被布置在面向记录单元8的位置处。在记录介质的后侧由台板6支撑的情况下,由记录单元8根据数据对记录介质进行记录。由记录单元8进行记录的记录介质由排出单元(未示出)排出到设置在进给盒20上方的排纸托盘(排出单元)21上。台板6沿左右方向33被布置在记录单元8对记录介质进行图像记录的记录区域上。

22.本示例性实施例中的记录单元8包括具有要从其排出墨的排出口的记录头。记录单元8被安装在沿与传送方向交叉的主扫描方向(左右方向33)往复运动的托架7上。在本示例性实施例中,传送方向和主扫描方向彼此正交。记录单元8在与托架7一起沿左右方向33移动的同时排出墨滴,从而在记录介质上记录预定长度的图像,即一个带的图像(记录操作)。当记录了一个带的图像时,记录介质由传送单元传送预定量(间歇传送操作)。重复一个带记录操作和间歇传送操作允许基于图像数据将整个图像记录在记录介质上。

23.本示例性实施例中的记录头包括产生热能作为用于排墨的能量的单元(例如,热电阻元件),并使用通过热能引起墨状态改变(膜沸腾)的方法。这实现了图像记录的高密度和高清晰度。然而,本示例性实施例不限于这种使用热能的方法,还可以使用利用来自压电换能器的振动能量的方法。

24.在本示例性实施例中,使用串行头作为要安装在托架7上的示例来描述记录单元8中的记录头。然而,本示例性实施例不限于该示例,并且也可以使用在对应于记录介质宽度的区域中排列多个排出口的行式头。

25.记录装置1配设有用于从记录单元8的记录头排出的不同颜色的墨的墨罐80。在本示例性实施例中,记录装置1包括存储黑色墨的黑色墨罐80k,存储青色墨的青色墨罐80c、存储品红色墨的品红墨罐80m和存储黄色墨的黄色墨罐80y。这四个墨罐将统称为墨罐80。青色墨、品红色墨和黄色墨仅是彩色墨的示例,并且本示例性实施例不限于这些颜色的墨。

26.如图1所示,黑色墨罐80k在左右方向33上被布置在排纸托盘21和进给盒20的左侧。另一方面,青色墨罐80c、品红墨盒80m和黄色墨盒80y在左右方向33上被布置在排纸托盘21和进给盒20的右侧。即,排纸托盘21和进给盒20在左右方向33上布置在黑色墨罐80k和彩色墨罐之间。墨罐80经由柔性供给管(未示出)连接到记录单元8,柔性供给管构成用于将墨供给到记录单元8的供给流路径。

27.图2是记录装置1的控制系统的框图。微处理单元(mpu)201控制整个记录装置1以执行各单元的操作和数据处理。只读存储器(rom)202存储将由mpu 201执行的程序和各种数据。随机存取存储器(ram)203临时存储将由mpu 201执行的处理数据和从主计算机214接收的数据。

28.记录单元8由记录头驱动207控制。用于驱动托架7的托架电机204由托架电机驱动208控制。传送辊4和排出辊由传送电机205驱动。传送电机205由传送电机驱动209控制。

29.主计算机214包括打印机驱动2141,其用于当用户命令执行记录操作时,收集记录图像和诸如记录图像质量的记录信息,并将图像和信息发送到记录装置1。mpu 201经由i/f单元213与主计算机214交换记录图像等。记录装置1还包括操作显示单元211,用户可以利用该操作显示单元211对记录装置1执行诸如输入命令的操作。例如,操作显示单元211可以通过显示错误消息来通知用户记录装置1中发生了错误。

30.图3a和3b是本示例性实施例中废墨储存层12及其周边的构造的示意性透视图。图3a示出了具有台板6的记录装置1,图3b示出了在台板6和墨接收部件10被移除的状态下的记录装置1。本示例性实施例的记录装置1可以执行无边(marginless)记录,通过该记录将墨排出到记录介质的外部以在整个记录介质上进行图像记录。排出到记录介质外部以进行无边记录的墨被从台板6的支撑表面暴露的墨接收部件10接收。例如,墨接收部件10由具有良好吸收性和透射性的材料制成,如聚氨酯泡沫。

31.图4是台板6及其周边的构造的示意性截面图。由墨接收部件10接收的墨通过作为废墨转移部件的桥接片11排出到布置在台板6下方的废墨排出路径部件9。桥接片11是布置在台板6和墨接收部件10下方的片部件,并具有向下悬垂的悬挂部(传送部),以将墨接收部件10接收的墨沿向下方向引导。墨接收部件10和桥接片11可以吸收预定量的墨。如果吸收的墨超过预定量,则墨经由桥接片11的悬挂部滴入废墨排出路径部件9中。例如,桥接片11由纸浆制成。

32.图5是废墨储存层12及其周边的构造的示意性剖视图。废墨排出路径部件9是由树脂等制成的吸墨性低(不能吸墨)的部件,并具有用于将从桥接片11滴下的废墨引导至废墨储存层12的倾斜形状。废墨储存层12是能在前后方向32上附装到记录装置1和从记录装置1拆卸的墨容器,并且通过用户将废墨储存层12从记录装置1从后向前插入而附装到装置。以相反的方式,用户可以通过向后拉废墨储存层12从记录装置1移除废墨储存层12。

33.废墨储存层12还包括能够吸收和保持从废墨排出路径部件9(突出部9a)流出的墨的吸收体13和作为用于检测附装到记录装置1状态的检测单元的检测传感器14(见图8a到

8c)。记录装置1的主体包括检测目标部16,当废墨储存层12插入到适当的附装位置时,该检测目标部16与检测传感器14接触。如果检测到检测传感器14和检测目标部16之间的接触,则mpu 201确定废墨储存层12被附装。相反,当废墨储存层12被用户从附装位置移除时,检测传感器14和检测目标部16进入非接触状态,因此mpu 201确定废墨储存层12未被附装。

34.如上所述,在本示例性实施例中,排出到记录介质区域外部的墨被墨接收部件10接收,然后被引入作为流路部件的废墨排出路径部件9中。已经被引入废墨排出路径部件9的墨沿着倾斜表面被引导到突出部9a,然后被构造为与突出部9a接触的具有高吸墨性的吸收体13吸收。如果引入等于或大于阈值的墨量,则可以容易地更换设置在废墨储存层12中的吸收体13,该吸收体13可附装到记录装置1上和从记录装置1上拆卸。

35.因此,与传统情况相比,对台板6上可接收的墨量基本上没有限制,这消除了在台板6下方布置大容量吸收体的必要性。这增加了在台板6上可接收的墨量,同时实现了记录装置的尺寸缩小。

36.图6是废墨储存层12和恢复单元111的透视图。记录装置1包括执行恢复操作以维持记录单元8的墨排出性能的恢复单元111。恢复单元111设置在记录区域之外且与记录区域相邻的恢复区域中。

37.例如,恢复单元111包括盖200,盖200盖住记录单元8(记录头)的排出口表面(未示出)以保护要从其排出墨的排出口。根据本示例性实施例的记录单元8具有两种类型的记录头,即排出黑色墨的黑色记录头和排出彩色墨的彩色记录头,这两种类型的记录头都具有各自的排出口。因此,盖200包括用于黑色记录头的黑色盖200k和用于彩色记录头的彩色盖200c。在下文中,这两种盖将统称为盖200。

38.恢复单元111还包括连接到盖200的抽吸管210和用于经由抽吸管210从记录单元8(记录头)抽吸墨的抽吸泵220。抽吸管210包括与黑色盖200k连接的黑色抽吸管210k,与彩色盖200c连接的彩色吸管210c。抽吸管210连接到流路部件230,并且废墨通过流路部件230被引入废墨储存层12的相应开口(如下所述)。

39.记录单元8上的恢复操作包括抽吸操作,其中抽吸泵220在排出口表面被盖200密封的情况下被驱动以通过排出口抽吸墨。通过执行抽吸操作,可以强制抽吸和排出排出口中的气泡和稠化墨。

40.恢复操作还包括预备排出操作,其中记录单元8在面对盖200的状态下排出不是为了记录操作的目的的墨。根据本示例性实施例的记录单元8执行对盖200进行预备排出操作。或者,记录单元8可以对与盖200分开设置的墨接收部执行预备排出操作。通过进行预备排出操作,记录头的排出口中变稠的墨可以被强制排出。通过驱动抽吸泵220,将预先排出到盖200的墨排出到废墨储存层12。

41.图7是废墨储存层12的详细构造的上部透视图。除了上述吸收体13之外,废墨储存层12具有在顶部开口以在其中储存吸收体13的大致盒形容器53,以及被附装以覆盖容器53中的开口的盖部54(lid)。容器53包括用于暴露吸收体13的切口53b。即,切口53b是用于从废墨排出路径部件9将墨的引入到吸收体13引入部。

42.废墨引入部(开口)54a形成在废墨储存层12的顶表面部分处,即在盖部54处,以便将废墨从流路部件230引入到容器53。废墨引入部54a包括黑色墨引入部54ak和彩色墨引入部54ac,从黑色抽吸管210k排出的废墨将通过黑色墨引入部54ak引入,从彩色抽吸管210c

排出的废墨将通过该彩色墨引入部54ac引入。黑色墨引入部54ak和彩色墨引入部54ac分别设置在彼此分离的位置。

43.由抽吸泵220从记录单元8抽吸的废墨经由废墨引入部54a从流路部件230被引入到废墨储存层12中,并且被吸收体13吸收和保持。如果当由记录装置1的控制单元(mpu 201)中包括的废墨计数器测量的累积废墨量超过阈值时,通过操作显示单元211等的指示来通知用户需要更换废墨储存层12。用户从记录装置1中取出装满废墨的废墨储存层12并安装新的废墨储存层12。废墨计数器通过作为恢复操作执行的抽吸操作以及预备排出操作对排出到废墨罐51中的废墨量进行计数。

44.如上所述,在面对台板6的位置处排出的墨被引导至可拆装的废墨储存层12,因此,即使记录装置1在废墨储存层12从其移除的情况下倾斜,可以减少墨从记录装置1的泄漏。

45.在本示例性实施例中,在面向台板6的位置处排出的墨和通过恢复操作排出的墨都被吸收并保持在用户可拆装的废墨储存层12中。即,废墨储存层12具有引入部,从该引入部引入记录区域中排出的墨和恢复区中排出的墨。因此,能够将因记录装置1的操作而在多处产生的废墨保持在一个储存层中。

46.图8a、8b和8c是第一示例性实施例中废墨排出路径部件9和废墨储存层12之间的连接部的示意性俯视图。按图8a至图8c的顺序示出用户对废墨储存层12的安装操作,并且按照图8c至图8a的顺序示出了用户对废墨储存层12的移除操作。

47.废墨排出路径部件9在面对从废墨储存层12的切口53b暴露的吸收体13的位置处具有在前后方向32向后突出的突出部9a。图8a示出了当用户开始废墨储存层12的安装操作时连接部的状态。此时,突出部9a和吸收体13彼此分离,并且检测传感器14和检测目标部16也彼此分开。

48.如图8b所示,当用户向前插入废墨储存层12时,突出部9a和吸收体13首先彼此接触。然而,由于检测传感器14和检测目标部16不接触,所以检测传感器14还未检测到废墨储存层12的附装。

49.此后,如图8c所示,当用户进一步向前插入废墨储存层12时,突出部9a被插入到吸收体13中并且被放置在适当的附装位置。当废墨储存层12被附装在适当的附装位置时,检测传感器14和检测目标部16彼此接触,从而检测传感器14检测到废墨储存层12被附装。这样,检测传感器14和检测目标部16在与突出部9a和吸收体13彼此接触的方向相同的方向(前后方向32)上接触。

50.图9是当废墨储存层12附装到其上时记录装置1的操作的流程图。在步骤s1中,如图8b所示,通过用户操作使吸收体13和废墨排出路径部件9的突出部9a彼此接触。此后,如图8c所示,检测传感器14和检测目标部16彼此接触。在步骤s2中,检测传感器14检测到废墨储存层12被附装。然后,在步骤s3中,记录装置1重新开始记录操作或恢复操作。

51.因此,在将废墨储存层12适当地附装到附装位置之后,废墨从恢复单元111被引入废墨储存层12中,从而减少从记录装置1泄漏的墨。

52.图10是当废墨储存层12从其移除时记录装置1的操作的流程图。在步骤s11中,通过用户的移除操作,检测传感器14和检测目标部16彼此分离,并且检测传感器14检测到废墨储存层12被移除。此时,突出部9a与吸收体13尚未分离。以检测传感器14的检测为触发,

在步骤s12中,记录装置1停止记录操作或恢复操作以停止废墨的产生。此后,在步骤s13中,通过用户的移除操作,突出部9a和吸收体13彼此分离。

53.由于能够在突出部9a和吸收体13彼此分离之前停止废墨的产生,因此能够减少在移除废墨储存层12时从记录装置1泄漏的墨。

54.突出部9a和吸收体13之间的接触位置以及检测传感器14和检测目标部16之间的接触位置被布置为在左右方向33上不重叠(布置在不同位置处)。因此,如果废墨储存层12通过用户的安装/拆卸操作在前后方向32上移动,则检测传感器14被布置在远离从突出部9a接收墨废的废墨储存层12(吸收体13)的移动路径的位置处。从而能够防止在移除废墨储存层12期间检测传感器14被从吸收体13泄漏的墨污染。

55.在下文中,将参考图11a和11b描述本发明的第二示例性实施例。图11a是废墨排出路径部件9和废墨储存层12之间的连接部的示意性剖视图,图11b是他们之间的连接部的示意性俯视图。

56.在第一示例性实施例中,从恢复单元111排出的墨通过抽吸管210被引入废墨储存层12。在第二示例性实施例中,由恢复单元111吸入和排出的墨滴入废墨排出路径部件9,然后沿着废墨排出路径部件9的倾斜表面从突出部9a被引导并引入吸收体13中。即,废墨排出路径部件9不仅布置在台板6下方,也被布置在在恢复单元111下方。

57.因此,来自恢复单元111的墨也被排出到可拆装的废墨储存层12中,这消除了在恢复单元111下方布置大容量吸收体的需要。这实现了记录装置1的小型化。此外,由于从恢复单元111排出的墨的可吸收量没有上限,用户可以长时间使用记录装置1。

58.在第二示例性实施例中,与第一示例性实施例类似,在安装废墨储存层12时,突出部9a和吸收体13首先彼此接触,然后检测传感器14和检测目标部16彼此接触。在移除废墨储存层12时,检测传感器14的分离与检测目标部16首先彼此分离,然后突出部9a和吸收体13彼此分离。突出部9a与吸收体13之间的接触位置和检测传感器14与检测目标部16之间的接触位置在左右方向33上不重叠。根据上述结构,如在第一示例性实施例中那样,可以减少从记录装置1泄漏的墨。

59.虽然参照示例性实施例对本发明进行了描述,但是应当理解,本发明并不限于所公开的示例性实施例。应当对下列权利要求的范围给予最宽的解释,以使其涵盖所有这些变型例以及等同的结构及功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1