一种智能印章的制作方法

1.本技术涉及智能办公的领域,尤其是涉及一种智能印章。

背景技术:

2.印章,亦称图章,用作印于文件上表示鉴定或签署的文具,现有常用的印章种类较多,一般包括红胶印章、光敏印章、回墨印章、牛角印章及铜印章等。由于印章的本身设计要求,整体的结构较为小巧,易于操作。

3.针对上述中的相关技术,发明人认为传统印章的使用,难以减少在没有监督的时候,其他人员侥幸使用印章(偷盖、盗盖)导致违法犯罪的发生,虽然事后有可能发现,但为时已晚,给国家,企业和个人造成难以弥补的经济损失。

技术实现要素:

4.为了便于对印章的使用进行监管,减少其他人员能够随意使用印章的情况,本技术提供一种智能印章。

5.本技术提供的一种智能印章,采用如下的技术方案:一种智能印章,包括有外壳,所述外壳的下方竖直设置有内壳,所述外壳与所述内壳之间滑动连接,所述内壳的内部滑动连接有印章,所述内壳位于所述印章的下方水平设置有防护盖,所述内壳相对于所述防护盖的位置设置有锁定结构,通过锁定结构限制所述防护盖的开启。

6.通过采用上述技术方案,通过下压外壳,使得外壳在内壳的外侧相对滑动,且外壳的移动带动印章向下移动,通过打开防护盖,使得印章自防护盖的内部移出,进而印章的底端自内壳的底端伸出,从而进行盖章操作,且当不允许使用印章时,通过锁定结构对防护壳进行锁定,减少印章自防护壳的内部伸出,便于对印章的使用进行监管,减少其他人员能够随意使用印章的情况。

7.可选的,所述内壳相对于所述防护盖的位置开设有导向槽,所述导向槽为弧形结构,且所述导向槽的弧线圆心位于所述防护盖的上方,所述外壳上固定连接有拉绳,且所述内壳的顶端转动连接有转轮,所述拉绳的另外一端与所述防护盖靠近所述内壳的一端固定连接。

8.通过采用上述技术方案,当外壳向下移动时的,带动拉绳靠近外壳的一端向下移动,进而带动拉绳背离外壳的一端向上移动,从而带动防护盖靠近内壳的一端向上移动,且防护壳背离内壳的侧壁的一端沿着导向槽的方向移动,将防护盖打开。

9.可选的,所述外壳的内部水平设置有顶板,所述顶板与所述外壳固定连接,所述内壳的侧壁固定连接有限位板,所述外壳的底壁与所述限位板相对,当所述外壳向下移动时,所述外壳的底壁能够与所述限位板抵接,所述印章的上方水平设置有压板,所述压板和所述印章之间竖直设置有第一弹性件,当所述外壳的底端与所述限位板的顶壁相对抵接时,所述印章的底壁自所述内壳的底壁伸出,且此时当所述印章压缩所述第一弹性件,所述印

章的底壁能够与所述内壳的底壁齐平。

10.通过采用上述技术方案,当外壳向下移动时,外壳带动顶板向下移动,进而顶板与压板抵接后,顶板带动压板向下移动,从而带动印章向下移动,当外壳的底端与限位板抵接时,外壳位于最低端,且当外壳位于最低端时,印章的底端低于内壳的底端,且当印章进行盖章时,印章的底端与内壳的底端齐平,进而压缩第一弹性件,通过第一弹性件的回弹力将印章压紧在需要盖章的位置上。

11.可选的,所述外壳的内部竖直设置有第二弹性件,所述内壳相对于所述第二弹性件上水平设置有支撑板,所述支撑板与所述内壳固定连接,所述内壳与所述第二弹性件固定连接。

12.通过采用上述技术方案,当外壳向下移动时,外壳压缩第二弹性件,从而当盖章完成后,第二弹性件推动外壳向上移动恢复到初始状态。

13.可选的,所述印章包括有把手部以及位于所述把手部底端水平设置的工作部,所述把手部的侧壁卡接有滑块,所述滑块的底端与所述工作部之间抵接,所述滑块与所述内壳滑动连接,且所述内壳的内侧壁相对于所述滑块的上方水平设置有横板,所述横板与所述滑块之间竖直设置有第三弹性件,所述第三弹性件的一端与所述横板固定连接,所述第三弹性件的另外一端与所述滑块固定连接。

14.通过采用上述技术方案,通过滑块卡接在印章的把手部和工作部之间,从而外壳带动滑块向下移动,进而拉长第三弹性件,当盖章完成后,通过第三弹性件拉动滑块恢复到初始状态。

15.可选的,所述锁定结构包括有位于所述翻板下方的锁定块,所述内壳相对于所述锁定块的位置开设有锁定槽,所述锁定块位于所述锁定槽的内部且相对滑动连接,所述锁定槽的内部竖直滑动连接有锁定杆,所述锁定杆与所述锁定块相对的位置开设有第一倾斜壁,所述第一倾斜壁沿着自上而下的高度方向逐渐朝向靠近所述锁定块的一侧倾斜设置,所述锁定块相对于所述第一倾斜壁的位置开设有第二倾斜壁,所述第二倾斜壁的倾斜方向与所述第一倾斜壁的倾斜方向相同,且所述第一倾斜壁和所述第二倾斜壁抵接滑动,所述锁定杆的下方设置有驱动所述锁定杆上下移动的驱动件,所述驱动件与外界的操控系统信号连接,当外界的操控系统发出信号,所述驱动件带动所述锁定杆向下移动,所述锁定块靠近所述锁定杆的一侧水平设置有第四弹性件,所述第四弹性件的一端与所述锁定块固定连接,所述第四弹性件的另外一端与所述内壳固定连接。

16.通过采用上述技术方案,当驱动件接受到外界的信号时,驱动件带动锁定杆向下移动,进而锁定杆与锁定块相对脱离,第四弹性件拉动锁定块缩回到锁定槽的内部,从而防护盖能够进行翻转,且当需要锁定时,驱动件带动锁定杆向上移动,使得锁定杆的第一倾斜壁和锁定块的第二倾斜壁相对抵接,进而锁定杆推动锁定块朝向背离锁定杆的一端移动,从而限位防护盖的翻转。

17.可选的,所述内壳相对于所述第四弹性件的位置固定连接有压力传感器,所述压力传感器与所述第四弹性件固定连接,所述压力传感器能够对所述第四弹性件产生的压力进行检测。

18.通过采用上述技术方案,当外界有人为情况在未经允许时推动锁定块,进而锁定块压缩第四弹性件,第四弹性件产生异常压力,当压力传感器检测到异常的压力时产生报

警。

19.可选的,所述防护盖靠近所述印章的一侧固定连接有印泥层,所述印泥层与所述印章的下表面抵接。

20.通过采用上述技术方案,当防护盖呈水平状态时,印泥层与印章相对抵接,使得印章能够便于盖章清晰。

21.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.通过下压外壳,使得外壳在内壳的外侧相对滑动,且外壳的移动带动印章向下移动,通过打开防护盖,使得印章自防护盖的内部移出,进而印章的底端自内壳的底端伸出,从而进行盖章操作,且当不允许使用印章时,通过锁定结构对防护壳进行锁定,减少印章自防护壳的内部伸出,便于对印章的使用进行监管,减少其他人员能够随意使用印章的情况。

22.2.当外壳向下移动时,外壳带动顶板向下移动,进而顶板与压板抵接后,顶板带动压板向下移动,从而带动印章向下移动,当外壳的底端与限位板抵接时,外壳位于最低端,且当外壳位于最低端时,印章的底端低于内壳的底端,且当印章进行盖章时,印章的底端与内壳的底端齐平,进而压缩第一弹性件,通过第一弹性件的回弹力将印章压紧在需要盖章的位置上。

23.3.当驱动件接受到外界的信号时,驱动件带动锁定杆向下移动,进而锁定杆与锁定块相对脱离,第四弹性件拉动锁定块缩回到锁定槽的内部,从而防护盖能够进行翻转,且当需要锁定时,驱动件带动锁定杆向上移动,使得锁定杆的第一倾斜壁和锁定块的第二倾斜壁相对抵接,进而锁定杆推动锁定块朝向背离锁定杆的一端移动,从而限位防护盖的翻转。

附图说明

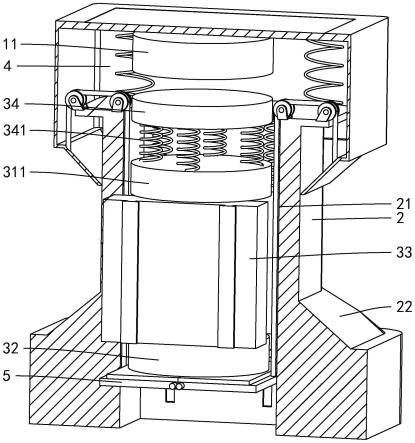

24.图1是本技术实施例中的一种智能印章的整体结构示意图;图2是本技术实施例中的一种智能印章的用于展示拉绳位置处的剖视图;图3是本技术实施例中的一种智能印章的用于展示锁定结构位置处的结构剖视图;图4是本技术实施例中的一种智能印章的用于展示防护盖位置处的结构示意图。

25.附图标记说明:1、外壳;11、顶板;12、第二弹簧;2、内壳;21、滑槽;22、限位板;23、支撑板;24、横板;241、第三弹簧;25、导向槽;26、锁定槽;3、印章;31、把手部;311、第一分部;312、第二分部;32、工作部;33、滑块;331、滑动块;34、压板;341、第一弹簧;4、驱动结构;5、防护盖;51、导向块;523、印泥层;6、开启结构;61、转轮;62、拉绳;7、锁定结构;71、锁定块;711、第二倾斜壁;72、锁定杆;721、第一倾斜壁;73、液压缸;74、第四弹簧;75、压力传感器。

具体实施方式

26.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。

27.本技术实施例公开一种智能印章。参照图1、图2,一种智能印章包括有外壳1,外壳1的下方竖直设置有内壳2,外壳1套设在内壳2的外侧且相对滑动连接,位于内壳2的内部竖

直设置有印章3,且位于外壳1的内部设置有带动印章3向下移动的驱动结构4。位于印章3的下方水平设置有防护盖5,且内壳2的内部设置有带动防护盖5翻转打开以便将印章3漏出的开启结构6。参照图3,内壳2的侧壁上还设置有用于将防护盖5进行锁定的锁定结构7,通过锁定结构7减少未经批准的人员将防护盖5打开使用印章3。

28.参照图2、图3,印章3包括有位于上方的把手部31以及位于把手部31下方的工作部32,把手部31和工作部32之间固定连接,且把手部31包括有水平设置的第一分部311和竖直设置的第二分部312,第一分部311和第二分部312固定连接。位于第一分部311和工作部32之间水平设置有滑块33,滑块33与内壳2之间抵接且相对滑动连接,内壳2的侧壁相对于滑块33的位置竖直开设有滑槽21,且滑块33相对于滑槽21的位置固定连接有滑动块331,滑动块331位于滑槽21的内部且相对滑动连接。

29.驱动结构4包括有位于第一分部311的上方水平设置的压板34,压板34和第一分部311之间竖直设置有第一弹簧341,第一弹簧341的顶端与压板34固定连接,且第一弹簧341的底端与第一分部311固定连接。外壳1的内部相对于第一分部311的上方水平设置有顶板11,顶板11与外壳1之间固定连接。当外壳1向下移动时,顶板11能够与压板34抵接,且顶板11带动压板34向下移动,进而带动印章3向下移动,使得印章3的底端自内壳2的底壁伸出。

30.内壳2的侧壁底端固定连接有限位板22,且外壳1的底端与限位板22相对,当外壳1向下移动时,外壳1的底端能够与限位板22抵接,通过限位板22限制外壳1的移动。当外壳1向下移动时,外壳1与限位板22抵接时,为外壳1移动的最低端,且当外壳1位于最低端时,印章3的下表面自内壳2的底壁伸出,且当印章3的底壁位于纸面上用于盖章时,印章3的下表面缩回到内壳2的内部,压缩第一弹簧341,从而通过第一弹簧341的弹力施加在印章3上,进而便于对印章3进行工作。

31.外壳1的内部竖直设置有第二弹簧12,且内壳2相对于第二弹簧12的位置水平设置有支撑板23,且第二弹簧12的顶端与外壳1固定连接,第二弹簧12的底端与支撑板23固定连接。内壳2的内侧壁相对于滑块33的上方水平设置有横板24,横板24与内壳2之间固定连接,且横板24与滑块33之前竖直设置有第三弹簧241,第三弹簧241的顶端与横板24固定连接,且第三弹簧241的底端与滑块33之间固定连接。当外壳1向下移动时,顶板11带动压板34向下移动,进而调动滑块33向下移动,且当外壳1移动到最底端时,第三弹簧241拉动滑块33向上移动,且滑块33带动印章3向上移动,使得印章3恢复到最初位置处。

32.参照图3、图4,防护盖5相对设置两个,且两个防护盖5水平设置,防护盖5靠近内壳2侧壁的一端与内壳2之间滑动连接,且能够沿着内壳2的内部上下滑动,内壳2的侧壁相对于防护盖5背离内壳2的一端开设有导向槽25,导向槽25为弧形结构,且弧线的圆心位于防护盖5的上方,防护盖5相对于导向槽25的位置固定连接有导向块51,导向块51位于导向槽25的内部且相对滑动连接。

33.且当防护盖5靠近内壳2的一侧向上移动时,带动导向块51在导向槽25的内部相对滑动,从而将防护盖5翻开呈竖直状态,将印章3漏出。

34.开启结构6包括有位于内壳2的顶端转动连接的转轮61,且外壳1的内侧底壁固定连接有拉绳62,且拉绳62自转轮61的侧壁抵接滑动,拉绳62的另外一端与防护盖5靠近内壳2侧壁的一端固定连接。当外壳1向下移动时,带动拉绳62靠近外壳1的一端向下移动,进而带动拉绳62靠近内壳2的一端向上移动,拉动防护盖5靠近内壳2的一端向上移动,从而带动

防护盖5翻转。

35.锁定结构7包括有位于内壳2内部水平设置的锁定块71,锁定块71位于翻转板的下方,且锁定块71的上表面与防护壳的下表面抵接。内壳2相对于锁定块71的位置开设有锁定槽26,且锁定块71位于锁定槽26的内部且相对滑动连接,锁定块71的下方竖直设置有锁定杆72,锁定杆72与内壳2之间滑动连接,锁定杆72与锁定块71相对的一侧开设有第一倾斜壁721,第一倾斜壁721的倾斜方向沿着自上而下的高度方向逐渐朝向靠近锁定块71的一侧倾斜设置,且锁定块71与锁定杆72的第一倾斜壁721相对的位置开设有第二倾斜壁711,第二倾斜壁711的表面倾斜设置,且第二倾斜壁711和第一倾斜壁721的倾斜方向相同,且第一倾斜壁721和第二倾斜壁711之间抵接且相对滑动连接。

36.内壳2的内侧壁位于锁定杆72的下方竖直设置有液压缸73,液压缸73的液压杆与锁定杆72之间固定连接,且通过液压缸73带动锁定杆72上下移动。液压缸73与外界的控制系统信号连接,从而当外界发出信号时,控制液压缸73的液压杆伸出。

37.锁定块71靠近锁定槽26的槽底的一侧水平设置有第四弹簧74,内壳2的侧壁相对于第四弹簧74的位置固定连接有压力传感器75,第四弹簧74的一端与锁定块71固定连接,且第四弹簧74的另外一端与压力传感器75固定连接。

38.当液压缸73带动锁定杆72向下移动时,第四弹簧74拉动锁定块71缩回到锁定槽26的内部,进而便于防护盖5进行翻转,且当液压缸73推动锁定杆72向上移动时,通过第一倾斜壁721和第二倾斜壁711的配合,推动锁定块71自锁定槽26的内部伸出,从而对防护盖5进行限位。当外界认为操作推动锁定块71时,压力传感器75检测到异常压力,进行报警。

39.防护盖5的上表面还固定连接有印泥层523,当第二弹簧12呈自由状态时,印章3的下表面与印泥层523抵接。

40.本技术实施例一种智能印章的实施原理为:通过向下压动外壳1,使得外壳1在内壳2的外侧向下移动,外壳1带动拉绳62靠近外壳1的一端向下移动,进而带动拉绳62靠近内壳2的一端向上移动,带动导向块51在导向槽25的内部相对滑动,带动防护壳翻开。

41.在外壳1向下移动的过程中,外壳1带动顶板11向下移动,且顶板11抵接压板34,顶板11推动压板34向下移动,从而推动印章3向下移动,使得印章3的下表面自内壳2的下表面露出,从而便于通过印章3进行盖章操作。

42.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1