电子装置的制作方法

1.本发明涉及一种电子装置,尤其涉及一种具有特殊结构背光模块的电子装置。

背景技术:

2.在显示装置中,使用发光二极管作为光源的直下式背光模块,搭配区域调光(local dimming)技术,可达到高动态范围(hdr)的效果,然而,此技术是否能取代现有技术,取决于其制作成本。

3.当降低所使用的发光二极管数量时,虽可降低制作成本,但却产生亮度不足的问题。此外,以发光二极管作为光源时,发光二极管的热点会导致视效不佳,且会产生功耗耗损的问题。

4.有鉴于此,目前亟需发展一种具有新颖背光模块的显示装置,以期能达到降低背光模块的光源(即,发光二极管)设置密度、降低制作成本、提升光效率、降低功耗或提升视效的目的。

技术实现要素:

5.本发明提供一种电子装置,包括:一背光模块。其中,背光模块包括:一基板;多个发光二极管,设置于该基板上,且该些发光二极管为蓝光发光二极管;一保护层,设置于该基板上且覆盖该些发光二极管;以及一光色转换单元,设置于该些发光二极管上。

6.下文将配合附图并详细说明,使本发明的其他新颖特征更明显。

附图说明

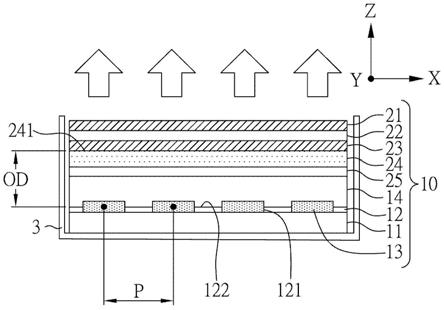

7.图1为本发明一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图;

8.图2为本发明另一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图;

9.图3a为本发明一实施例的微结构阵列光学膜的立体示意图;

10.图3b为图3a的微结构阵列光学膜的剖面示意图;

11.图4a为本发明另一实施例的微结构阵列光学膜的立体示意图;

12.图4b为图4a的微结构阵列光学膜的剖面示意图;

13.图5为本发明另一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图;

14.图6为本发明再一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图;

15.图7为本发明又一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。

16.符号说明:

17.10

ꢀꢀ

背光模块

18.11

ꢀꢀ

基板

19.12

ꢀꢀ

反射层

20.121 孔洞

21.122 表面

22.13

ꢀꢀ

发光二极管

23.131 上出光面

24.14

ꢀꢀ

保护层

25.21

ꢀꢀ

第一增亮膜

26.22

ꢀꢀ

扩散膜

27.23

ꢀꢀ

第二增亮膜

28.24

ꢀꢀ

光色转换单元

29.241 上表面

30.25

ꢀꢀ

光回收层

31.27

ꢀꢀ

微结构阵列光学膜

32.271 上表面

33.272 下表面

34.273 多面体凹槽

35.274 柱状突起

36.275 凹部

37.276 反射单元

[0038]3ꢀꢀꢀ

框架

[0039]

d

a

,d

b 深度

[0040]

w

a

,w

b 宽度

[0041]

od

ꢀꢀ

距离

[0042]

p

ꢀꢀꢀ

间距

具体实施方式

[0043]

以下提供本发明的不同实施例。这些实施例是用于说明本发明的技术内容,而非用于限制本发明的权利范围。一实施例的一特征可通过合适的修饰、置换、组合、分离以应用于其他实施例,亦即各实施例间的特征只要不违背发明精神均可混合搭配使用。

[0044]

应注意的是,在本文中,除了特别指明的之外,具备“一”元件不限于具备单一的该元件,而可具备一或更多的该元件。

[0045]

此外,在本文中,除了特别指明的之外,“第一”、“第二”等序数,只是用于区别具有相同名称的多个元件,并不表示它们之间存在位阶、层级、执行顺序、或工艺顺序。一“第一”元件与一“第二”元件可能一起出现在同一构件中,或分别出现在不同构件中。序数较大的一元件的存在不必然表示序数较小的另一元件的存在。

[0046]

在本文中,除了特别指明的之外,所谓的特征甲“或”或“及/或”特征乙,是指甲单独存在、乙单独存在、或甲与乙同时存在;所谓的特征甲“及”或“与”或“且”特征乙,是指甲与乙同时存在;所谓的“包括”、“包含”、“具有”、“含有”,是指包括但不限于此。

[0047]

此外,在本文中,所谓的“上”、“下”、或“之间”等用语,只是用于描述多个元件之间的相对位置,并在解释上可推广成包括翻转的情形。

[0048]

此外,在本文中,除了特别指明的之外,说明书和权利要求所提及的位置,例如“之上”、“上”、或“上方”,可指直接接触另一元件,或可指非直接接触另一元件。再者,说明书和

权利要求所提及的位置,例如“之下”、“下”、或“下方”,可指直接接触另一元件,或可指非直接接触另一元件。若提及一元件在另一元件上,该元件可直接在另一元件上,或者两者之间可存在有其他元件,但若提及一元件直接在另一元件上,则指一元件直接接触另一元件,两者之间不存在任何元件。

[0049]

此外,说明书和权利要求中记载的用语,例如“连接”不仅表示与其他元件直接连接,亦可表示与其他元件间接连接和电性连接。

[0050]

此外,说明书及权利要求中例如“相邻”一词用于描述相互邻近,不必然表示相互接触。

[0051]

此外,若一数值介于一第一数值和一第二数值之间,该数值可为该第一数值、该第二数值或该第一数值和该第二数值之间的另一个数值。

[0052]

此外,在本文中,“约”的用语通常表示在一给定值或范围的20%内,或10%内,或5%内,或3%之内,或2%之内,或1%之内,或0.5%之内。在此给定的数量为大约的数量,亦即在没有特定说明“约”的情况下,仍可隐含“约”的含义。

[0053]

除非另外定义,在此使用的全部用语(包含技术及科学用语)具有与本发明所属技术领域的技术人员通常理解的相同涵义。能理解的是,这些用语例如在通常使用的字典中定义用语,应被解读成具有与相关技术及本发明的背景或上下文一致的意思,而不应以一理想化或过度正式的方式解读,除非在本发明实施例有特别定义。

[0054]

此外,本发明所揭示的电子装置可包括显示装置、发光装置、触控显示装置(touch display)、曲面显示装置(curved display)或非矩形显示装置(free shape display),但不以此为限。电子装置可为可弯折或可挠式电子装置。电子显示装置的显示层可包括,例如液晶(liquid crystal)、量子点(quantum dot,qd)、荧光(fluorescence)、磷光(phosphor)、其它合适的显示介质、或前述的组合,但不以此为限。在本发明中,发光二极管可例如包括发光二极管(light emitting diode,led)、次毫米发光二极管(mini led)、微发光二极管(micro led)或量子点发光二极管(可例如为qled、qdled)或其他适合的材料或上述材料的任意排列组合,但不以此为限。显示装置可例如包括拼接显示装置,但不以此为限。需注意的是,电子装置可为前述的任意排列组合,但不以此为限。此外,电子装置的外型可为矩形、圆形、多边形、具有弯曲边缘的形状或其他适合的形状。电子装置可以具有驱动系统、控制系统、光源系统、层架系统或其他周边系统以支援显示装置或拼接显示装置。

[0055]

图1为本发明一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。

[0056]

本发明的电子装置包括一背光模块10,其为一直下式背光模块。其中,背光模块10包括:一基板11;多个发光二极管13,设置于基板11上,且发光二极管13为蓝光发光二极管;一保护层14,设置于基板11上且覆盖发光二极管13;以及一光色转换单元24,设置于发光二极管13上。

[0057]

此外,本实施例的背光模块10可还包括一反射层12,设置于基板11上且位于两相邻的发光二极管13间。其中,可先在基板11的整个表面上形成一反射层12,而后图案化反射层12形成多个孔洞121,再将发光二极管13设置于孔洞121中。在本实施例中,每一发光二极管13对应一孔洞121设置;但本发明并不仅限于此。在本发明的其他实施例中,一孔洞121中可设置一或以上个发光二极管13。

[0058]

基板11可为一般基板或包含主动元件的基板。一般基板可包括挠性基板或非挠性

基板,其材料例如可包括玻璃、石英、晶圆、蓝宝石、聚碳酸酯(polycarbonate,pc)、聚酰亚胺(polyimide,pi)、聚丙烯(polypropylene,pp)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,pet)、其他适合的材料或上述材料的组合。此外,一般基板上可形成与发光二极管13电性连接的线路,以驱动发光二极管13。至于包含主动元件的基板可为前述一般基板上设有主动元件的基板,而主动元件可驱动发光二极管13。主动元件的例子可包括一电晶体。

[0059]

反射层12可包括一具有反射率的材料,例如白色油墨或金属(例如:银、铝、金、铬或其合金)。

[0060]

发光二极管13可为一裸晶发光二极管或一封装发光二极管。所谓的裸晶发光二极管为,发光二极管晶片可包含电极(例如:p型电极与n极电极)、半导体层与发光层而未设有一封装层。所谓的封装发光二极管为,发光二极管晶片除了可包含电极(例如:p型电极与n极电极)、半导体层与发光层外还设有一封装层。发光二极管13可为蓝光发光二极管。在此,发光层可包括荧光粉、量子点或其组合。在本实施例中,发光二极管13例如为裸晶发光二极管。

[0061]

此外,发光二极管13可为多面出光的发光二极管。在本实施例中,发光二极管晶片除了朝向基板11的表面外均可发光;换言之,发光二极管晶片朝向保护层14的表面及侧表面均可发光。在本实施例中,发光二极管13为五面出光的发光二极管。

[0062]

再者,发光二极管13可为覆晶发光二极管,发光二极管13具有电极以与基板11上的线路或主动元件电性连接。

[0063]

保护层14可覆盖发光二极管13。在本实施例中,保护层14直接接触发光二极管13,以保护发光二极管13。此外,保护层14也可提供至少一部分的光学距离(optical distance)。所谓的光学距离将在后面说明。在此,保护层14的材料可包括一光学胶、一硅胶、一半透明胶或其组合,且材料内可选择性添加扩散粒子。此外,保护层14的折射率(n)可介于1.4至1.6间(1.4≤n≤1.6)。

[0064]

本实施例的背光模块10可还包括:一第一增亮膜21、一扩散膜22、一第二增亮膜23,设于光色转换单元24上,其中扩散膜22位于第一增亮膜21及第二增亮膜23间。在此,第一增亮膜21及第二增亮膜23分别为提升背光模块亮度的棱镜光学膜,而扩散膜22可使背光模块的光源分布均匀。

[0065]

光色转换单元24为一可将蓝光转换成白光的单元。在本实施例中,光色转换单元24可例如为一光色转换膜,其可包含荧光粉、量子点、染料(dye)或其组合。

[0066]

本实施例的背光模块10可还包括:一光回收层25,其中光回收层25设置于保护层14上,而光色转换单元24设置于光回收层25上。光回收层25为一由不同折射率的薄膜所交错堆叠而成的多层膜。其中,光回收层25在介于420nm至480nm间的光穿透率(t1)可大于75%(t1>75),而光回收层25在介于550nm至750nm间的光穿透率(t2)可小于10%(t2<10%)。在本发明的另一实施例中,光回收层25在介于420nm至480nm间的平均光穿透率(t1)可大于85%(t1>85%),而光回收层25在介于550nm至750nm间的平均光穿透率(t2)可小于3%(t2<3%)。

[0067]

在未设有光回收层25的背光模块中,发光二极管13所发出的蓝光通过光色转换单元24转换成白光时,所产生的红光与绿光会散射或反射,进而降低白光转换效率,并减少光

的利用率。

[0068]

在本实施例的背光模块中,光回收层25在介于420nm至480nm的波长范围具有高穿透率,故发光二极管13所发出的蓝光波段中介于420nm至480nm间的波段可穿过光回收层25,而通过光色转换单元24。即便部分的蓝光被第一增亮膜21、扩散膜22或第二增亮膜23反射,通过基板11的反射层12,可将被反射的蓝光再度反射回去,而穿过反射层12上方的各膜层。此外,光回收层25在介于550nm至750nm的波长范围具有低穿透率,故经光色转换单元24转换后朝光回收层25发出的大部分红光与绿光,会被光回收层25反射回去,而穿过光回收层25上方的各膜层。因此,光回收层25可减少光的散射,以提升从发光二极管13发出的光的利用率,使得发光效率可提升约50%或以上。

[0069]

此外,在本实施例中的背光模块10中,反射层12的表面122至光色转换单元24间具有一距离od;更具体而言,反射层12的上表面122至光色转换单元24的上表面241间具有一距离od。此距离od即为光学距离。此外,两相邻的发光二极管13间具有一间距p;更具体而言,两相邻的发光二极管13的中心点间具有一间距p。其中,距离od与间距p的比值大于0.09且小于0.38(0.09<od/p<0.38)。在本发明的另一实施例中,距离od与间距p的比值可以大于0.17且小于0.38(0.17<od/p<0.38)。在本发明的另一实施例中,距离od与间距p的比值可以大于0.09且小于0.17(0.09<od/p<0.17)。当距离od与间距p的比值越小,代表背光模块10的整体厚度较薄,或者所使用的发光二极管13数量较少。

[0070]

再者,本实施例的背光模块10设于一框架3中,且朝上发光(如箭号所示)。虽图未示,本实施例的电子装置可还包括一显示面板,设置于背光模块10上,而背光模块10所发出的光(如箭号所示)可穿过显示面板,使电子装置达到显示的功效。

[0071]

图2为本发明另一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。图2与图1相同或相似的元件将采用相同或相似的标号,且将省略其赘述。图2的背光模块与图1的相似,除了下列不同点。

[0072]

图2的背光模块10不包括图1的光回收层25。此外,图2的第一增亮膜21与第二增亮膜23间没有设置扩散膜22(如图1所示),而设置一微结构阵列光学膜27。

[0073]

如图2所示,本实施例的背光模块10还包括一微结构阵列光学膜27,设置于保护层14上,且微结构阵列光学膜27设置于第一增亮膜21与第二增亮膜23间。接下来,将举出数种微结构阵列光学膜27的结构。

[0074]

图3a为本发明一实施例的微结构阵列光学膜的立体示意图,而图3b为图3a的微结构阵列光学膜的剖面示意图。如图2及图3a所示,本实施例的微结构阵列光学膜27具有一上表面271及一下表面272,上表面271与下表面272相对,且下表面272朝向保护层14,其中上表面271设有多个多面体凹槽273,且多面体凹槽273以阵列方式排列。更详细而言,阵列方式排列为二维或三维结构沿特定方向规律的重复排列,举例而言,在图3a中,多面体凹槽273沿x方向与y方向重复规律排列。在图3a中,多面体凹槽273为一正四面体凹槽,也可称之为倒金字塔型凹槽。如图3a及图3b所示,多面体凹槽273的宽度w

a

可分别介于50μm至180μm之间(50μm≤w

a

≤180μm),而多面体凹槽273的深度d

a

可分别介于10μm至50μm之间(10μm≤d

a

≤50μm)。更详细而言,多面体凹槽273的宽度w

a

可以是最大宽度,多面体凹槽273的深度d

a

可以是最大深度,也可以定义为微结构阵列光学膜27上表面271的高度到多面体凹槽端点273a高度间的距离。此外,在本实施例中,下表面272为一平面。

[0075]

图4a为本发明一实施例的微结构阵列光学膜的立体示意图,而图4b为图4a的微结构阵列光学膜的剖面示意图。图4a及图4b所示的微结构阵列光学膜与图3a及图3b所示的微结构阵列光学膜相似,除了下表面272外;故图4a及图4b所示的微结构阵列光学膜的上表面271结构将不再赘述。

[0076]

如图4b所示,本实施例的微结构阵列光学膜的下表面272设有多个柱状突起274,且柱状突起274交错排列。更详细而言,柱状突起274沿两个不同方向延伸且相互交错,且在相邻的柱状突起274间形成一凹部275,而所形成的多个凹部275也呈现一阵列方式排列。如图4a及图4b所示,柱状突起274的宽度w

b

可介于35μm至115μm之间(35μm≤w

b

≤115μm),更详细而言,宽度w

b

可以是柱状突起247的最大宽度,也可以定义为两相邻凹部端点275a间的距离,而凹部275的深度d

b

可介于1μm至30μm之间(1μm≤db≤30μm),更详细而言,深度d

b

可以是凹部275的最大深度,也可以定义为一凹部端点275a的高度到一柱状凸起顶点274a的高度之间的距离。

[0077]

此外,虽图未示,适用于本发明的另一微结构阵列光学膜可为上表面271及下表面272均设有如图3a及图3b所示的多个多面体凹槽273。当下表面272也设有多面体凹槽时,下表面272的多面体凹槽结构特征与图3a及图3b所示的上表面271的多面体凹槽273结构特征相似,故在此不再赘述。

[0078]

在未设有微结构阵列光学膜27的背光模块中,为了达到所需视效的目的,往往需缩小发光二极管13间的间距,而需使用数量较多的发光二极管13,导致背光模块的成本增加。或者,需增加棱镜光学膜,但却会造成背光模块的亮度下降。

[0079]

如图2所示,当背光模块10包含具有如前述结构的微结构阵列光学膜27时,通过该些微结构,可提升背光模块10的背光均匀度。除此之外,通过设置微结构阵列光学膜27还可降低单位面积下发光二极管13的设置密度。因此,两相邻的发光二极管13间的间距p较大,使得所使用的发光二极管13数量较少,进而减少反射层12的表面122至光色转换单元24间的距离od与两相邻的发光二极管13间的间距p的比值(od/p)。同时,因所使用的发光二极管13数量较少,可进一步降低背光模块的制作成本。

[0080]

图5为本发明另一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。图5与图1及图2相同或相似的元件将采用相同或相似的标号,且将省略其赘述。图5的背光模块与图2的相似,除了下列不同点。

[0081]

图5的背光模块10不包括图2的第二增亮膜23。由于图5的背光模块10保留了增亮膜21但少了另一层增亮膜,如此可减少背光模块10的厚度,且跟无增亮膜的背光模块相比能有效提高背光模块10的光学亮度。

[0082]

图6为本发明再一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。图6与图1及图2相同或相似的元件将采用相同或相似的标号,且将省略其赘述。图6的背光模块与图5的相似,除了下列不同点。

[0083]

图6的背光模块10保留了增亮膜21但少了另一层增亮膜,另外还包括一光回收层25,其中光回收层25设置于保护层14上,而光色转换单元24设置于光回收层25上。在此,光回收层25的结构及特征如前所述,而不再赘述。

[0084]

在图6的背光模块10中,同时设有光回收层25及微结构阵列光学膜27,故除了能减少光的散射以提升光的利用率外,更能提升背光模块10的背光均匀度,并具有降低发光二

极管13的设置密度及降低功耗的效果。

[0085]

特别是,相较于以往的背光模块,图6的背光模块10所需的发光二极管13数量可减少至约40%,背光模块10的光利用率可提升至约180%,且背光模块10的功耗可降低至约50%。以6时背光模块为例,在达到模块亮度为500尼特的条件下,以往需要约4500-5000颗led,而本发明的模块架构可降低led数量至约1800-2000颗led;在2.6w的驱动条件下,现有模块架构亮度约为500尼特,而本发明的模块架构亮度可提升至900尼特,也就是说,在相同驱动条件下,本发明模块架构的光利用率较现有提升至约180%;在达到模块亮度为500尼特的条件下,现有架构功耗为约2.6瓦(w),而本发明的模块架构功耗可降低至约1.3瓦(w)。此外,在以往的背光模块中,反射层12的表面122至光色转换单元24间的距离od与两相邻的发光二极管13间的间距p的比值(od/p)需大于0.38才能达到所需的视效;但在图6的背光模块10中,od/p大于0.17即可达到视效改善的效果。

[0086]

图7为本发明再一实施例的电子装置的背光模块的剖面示意图。图7与图1及图2相同或相似的元件将采用相同或相似的标号,且将省略其赘述。图7的背光模块与图6的相似,除了下列不同点。

[0087]

在图7的背光模块10中,微结构阵列光学膜27为如图3a及图3b所示的微结构阵列光学膜27,且其下表面272为一平面且选择性的设有至少一反射单元276。其中,反射单元276与发光二极管13的其中一者对应设置,亦即反射单元276与发光二极管13在俯视方向(方向z)上至少部分重叠。在本实施例中,每一反射单元276对应一发光二极管13;但本发明并不仅限于此。在本发明的其他实施例中,可一部分发光二极管13对应设置有反射单元276,而另一部分发光二极管13则未对应设置有反射单元276。此外,反射单元276的面积(a1)可介于发光二极管13上出光面131面积(a2)的50%至150%,即50%≤a1/a2≤150%。

[0088]

反射单元276可以涂布、贴合、蒸镀或其他方式形成于下表面272。反射单元276可包括一具有反射率的材料,例如白色油墨或金属(例如:银、铝、金、铬或其合金)。反射单元276的反射率可介于75%至99%之间。在本发明的另一实施例中,反射单元276的反射率可介于80%至95%之间,更详细而言,本实施例所述的“反射率”,是指光源被反射单元276反射后所测量到的光强度除以光源被反射单元276反射前的光强度的百分比。本发明所述的光强度是指光源(光源可例如包括显示光或环境光)的频谱积分值,光源可例如包括可见光(例如波长介于380nm至780nm之间)或紫外光(例如波长小于365nm),但不限于此。

[0089]

当微结构阵列光学膜27的下表面272还设有反射单元276时,能再进一步提高光学利用率,进一步提升亮度或背光模块的均匀度。

[0090]

在本发明的其他实施例中,光色转换单元24可与保护层14整合为一体。更详细而言,光色转换单元24为可将蓝光转换为红光与绿光的荧光粉、量子点或其组合,并将其添加于保护层14的光学胶或硅胶中。借此,可再进一步减少背光模块10的厚度。

[0091]

在本发明中,光色转换单元24与微结构阵列光学膜27的设置顺序并无特殊限制。举例来说,在图2、图5至图7的背光模块10中,微结构阵列光学膜27设置于光色转换单元24上;然而,在本发明的另一实施例中,光色转换单元24可设置于微结构阵列光学膜27上。

[0092]

在本发明中,微结构阵列光学膜27的使用数量也无特殊限制。举例来说,在图2、图5至图7的背光模块10中,可选择性的使用多个微结构阵列光学膜27。当使用多个微结构阵列光学膜27时,每一微结构阵列光学膜27的结构可相同或不同,端看设计而定。此外,每一

微结构阵列光学膜27的设置位置也可相同或不同,例如,可分别设于光色转换单元24上或下。

[0093]

综上所述,本发明所提供的电子装置具有特殊的背光模块结构,藉此可达到降低背光模块的光源(即,发光二极管)设置密度、降低制作成本、提升光效率、降低功耗或提升视效的目的。

[0094]

在本发明中,各实施例间特征只要不违背发明精神或相冲突,均可任意混合搭配使用。

[0095]

尽管本发明已通过多个实施例来说明,应理解的是,只要不背离本发明的精神及权利要求范围所主张的,可作出许多其他可能的修饰及变化。

[0096]

此外,上述实施例仅是为了方便说明而举例而已,本发明所主张的权利范围自应以权利要求范围所述为准,而非仅限于上述实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1