一种互联网+实验教学法的施教试验的制作方法

[0001]

本专利涉及实验教学改革方法技术领域。具体涉及一种互联网+实验教学法的施教试验。

背景技术:

[0002] 互联网+实验教学方法、是发明人之一在学校支持下进行的一种实验教学方法试验,2007年开始将互联网应用于数字电路实验教学方法的试验,从2007年延续到2016年,整整十年,形成了两个实验教学方法的试验成果,一是2009年发表的“觅食教学法”—数字电路实验教学中新模式的论文,二是2016年申报的专利号为201610086665.8 的“一种互联网 + 实验教学系统”的发明专利,这两个成果是随着实验教学方法试验的不断深化,出现在教学过程中的不同时段,它们既有联系又有区别,体现出各自特色,不同的试验重点。2009年论文是教改的初期探索阶段,主要论述互联网应用于实验教学的效果,深层次问题没有涉及,正如该文结语中所述,“利用互联网教学是一个大胆的尝试,把学生从一个封闭的课堂带入一个开放的课堂中,给学生提供一个独立的学习空间,让他们潜心求知和搜索,才能产生奇思妙想。给学生提供一个互动的学习平台,让他们去分享与交流,促进学习被动者去努力追赶。虽然只在数字电路实验课程中试用了一个学期,却显示出显著的教学效果。据此,在学校的支持下,以六个专业、时长8年、657名学生为试验对象,持续进行互联网+实验教学法的教改试验,深入探讨互联网教学如何影响学生的课程认知学习的过程;于2016年申报了“一种互联网 + 实验教学系统”的发明专利,提出了将互联网+实验教学法融为一体的课程认知网络,从课程认知网络的视角探讨实验教学法,将人脑与电脑无线连接的课程认知网络用于教学中。据此,本申请在该专利基础上,进一步补充、完善,提出新的专利申请,定名为一种互联网+实验教学法的施教试验。

技术实现要素:

[0003] 本专利是以学校信息科学与工程学院的计算机科学与技术、智能科学与技术、信息安全、保密管理、软件工程、物联网工程6个专业、24个班,657名大二学生为教学对象,以电路和电子实验教学课程为切入点,进行一种互联网+实验教学法的施教试验,参与学生人数与专业(简称学生人数与专业)示于表1:表1 参与施教试验进行电路和电子实验教学的学生人数与专业 本专利所要解决的技术问题是:顺应互联网时代的要求,将学生的学习视角从书本和

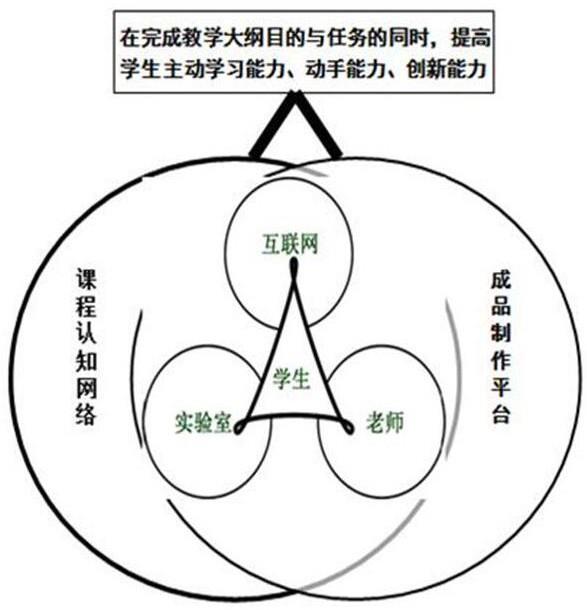

课堂延伸到网络空间,孕育课程认知网络,构建成品制作平台,在完成教学大纲目的与任务的同时,提高学生主动学习能力、动手能力与创新能力;在图1 所示互联网+实验教学法的施教试验系统(简称施教试验系统)中,为完成教学大纲所规定的目标与任务,在学生+实验室+互联网+老师密切互动的框架中,通过孕育挖掘学生求知潜质的课程认知网络与构建学生才能发挥的实验成品制作平台两个抓手,进行互联网+实验教学法的施教试验;其中所述所谓课程认知网络是:从学生大脑对课程产生认知,到该课程的知识能够在大脑中快速运行,高效、正确地解决实际问题时,该课程的知识存储在大脑的多个脑区、可被唤醒的区域称为课程认知网络;由于神经元的突触连接是动态的,各课程的知识可以互联、扩张、优化,由课程认知网络扩展到学科认知网络;学生大脑中一旦形成课程认知网络,就会能动地按实验任务书内容自觉主动学习,实现1+1>2的施教效果。

[0004] 为实现上述施教效果,采取的技术方案是:以表1所述学生人数与专业为试验对象,在图1所述施教试验系统中,为完成教学大纲所规定的目标与任务,实施以电子、电路实验教学课程的施教试验程序:一是编制实验课程任务书,二是构建互联网+实验教学法的施教试验运行模式(简称施教试验运行模式),三是构建施教试验运行模式的施教试验进程,四是施教试验进程的操作流程,五是施教试验成效评估。

[0005]

其中所述编制电路实验课程任务书,由老师按照课程教学大纲要求,编制图2所示的电路实验课程任务书,实验课之初,老师没有授课的教材,只有按教学大纲编制的电路实验课程任务书提供给学生,老师与学生按课程任务书的内容与要求,一同进入图1所示的施教试验系统中,引导学生的学习视角从书本和课堂延伸到网络空间,进入互联网+实验教学法的施教试验中。

[0006] 其中所述构建互联网+实验教学法的施教试验运行模式,如图3所示,由 信息输入输出、信息遴选加工、实验成品制作3个分系统构成,老师与学生依托实验室与互联网的立体互动,在施教试验运行模式中进行教学;其中所述信息输入输出分系统,由老师+学生+实验室与操作+互联网组成;信息遴选加工分系统,由触觉、视觉、听觉神经元形成的课程认知网络组成,经存储、加工、优化,反馈新信息到实验成品制作中;实验成品制作分系统,由实验电路(实验成品)+实验室+学生+互联网组成;通过分系统间互联互动的多次运作,产出实验成品;在这一施教试验运行模式中,老师给学生提供的信息逐渐衰减,互联网的信息需求不断扩大;移动终端的便捷提高了搜集信息效率;有序训练之后,学生从错综复杂的网络中不断提高获取信息的精准度;经大脑遴选加工,形成由弱/小到强/大的课程认知网络:一是学生从多角度、多渠道向神经元输入目标信息,在大脑的多脑区存储信息;二是大脑对信息的比较和遴选,激活多脑区协同工作,建立可持续的目标信息的课程认知网络;三是增强的课程认知网络遴选加工信息能力有利于形成终身学习模式;课程认知网络不断扩张使大脑神经元对存储信息进行优化连接,萌发创新思维。

[0007] 其中所述构建施教试验运行模式的施教试验进程,随着施教试验进程,如图3所示的施教试验运行模式,由静态变为动态,随课程进度发生重组与变异,这种重组与变异,将施教试验进程分为课前、初期、中期、后期四个阶段,如图4所示;一是施教试验课前阶段或称创建期阶段:老师无实验教材提供,只发实验课程任务书,学生接到实验课程任务书后,教学环境转变为立体实验教学模式,学生尽可能在实验原理、实验电路、实验方案和实验报告写作上从网上获取相关信息,为形成课程认知网络作预备。

因此可将图3的施教试验运行模式作为施教课前阶段的图4(a),即4(a)≈图3;二是 施教试验初期阶段或称婴儿阶段,如图4(b)所示,在这一阶段,学生对课堂和老师的依赖大,从互联网搜集的实验所需资料杂乱,信息可用度不高;实验必须在老师指导下才得以完成;实验室给学生大脑提供了视、听、触的课程信息输入,能够快速、有效地在学生大脑中建立起课程认知网络;老师通过对比、分析和解释实验任务书的方案,给学生提供多视角获取信息的途径;三是施教试验中期阶段或称成长阶段,如图4(c)所示,在这一阶段,学生在互联网和老师指导下进行自主设计和仪器设备的操作,学生对教师的依赖降低,互联网对课程认知网络的发展作用增强;学生能够有效地从互联网上遴选合用的实验资料,拿到实验室开展工作;当学生遇到难点时,先从网上搜索答案,从中获得更多的课程认知信息,推进课程认知网络的发展,学生自主学习能力开始形成;四是施教后期阶段或称成熟阶段,如图4(d)所示,在这一阶段,学生借助网络和纸质资料进行独立设计和创作,不再依赖老师的指导,课程认知网络与互联网协同作用增强与扩大,借助互联网获得线索和关注信息,借助书籍期刊杂志等充实和完善创意知识,将这些知识带到实验室从事创新性设计与制作实验成品,完成教学大纲所规定的目标与任务;从图4(a)、图4(b)、图4(c)、图4(d)的发展演变中,清晰看出信息输入输出与实验成品制作分系统将重组为一种复合平台,课程认知网络与互联网的功能作用由弱变强,复合平台中的老师作用由主导衰减为辅导,学生成为实验教学法的施教试验主体,独自完成实验成品的制作。

[0008]

其中所述施教试验进程的操作流程,以电子、电路实验课程为切入点,按施教试验进程的步骤,进行以下操作流程:1、课前工作:(1)实验课计划做12个实验,一次设计测试;实验内容由三个部分组成,一是按照李瀚荪的电路分析基础教材的内容安排相应的实验,二是根据同学的需求和提议增减实验,三是根据实际电路应用价值给同学们布置实验任务;(2)每次实验的时间控制在2小时,若是课程上实验结果不理想,或想超前完成实验任务的学生,可在实验室没课的情况下来实验室自由自主做实验,实验室在课程运行期间12小时开放;(3)实验课程计划中没有给学生提供实验教材,只提供实验任务,具体的实验电路由学生根据所学的、或将要学的知识,自己制定,也可以从网上搜索所需的电路资料;这样做,可能开始的时候感觉难,或不习惯,但不久,很快会适应,在搜索和收集资料的过程中,学生会发现收获更多;(4)电路设计软件multisim和proteus从网上下载,电路软件用于画电路图和进行软件仿真;(5)实验课堂上,学生要参照自己准备的实验资料来进行实验,有疑惑之处,老师给与解答;由于实验是独立完成,所以每个人都需要准备好实验资料,若是没有任何准备,空手而来,会感到一片茫然,即使跟着其他同学一步一步去做,实验之后的收效甚微;况且为了督促学生们做好预习,课前要检查预习资料,这项检查将计入实验成绩;(6)实验报告也没有给固定的模板,由学生自己设计,可在网上参照其他报告,设计出自己风格的实验报告;报告中必须包含以下内容:一是实验题目,二是实验内容(关键信息),三是实验环境(仪器用品等),四是实验原理和实验电路,五是实验步骤和数据记录,六是实验结果计算和分析;七是实验总结。报告写好后,发到实验老师的邮箱里;2、课时安排:第1次实验课,学生模仿老师对元器件进行测量和识别操作;第2次实验

课,学生在老师示范下使用实验室的仪器仪表;第3次到第4次实验课,学生开始按准备好的电路图搭接电路验证电路定律和定理,目的是熟悉元器件和仪器仪表使用,以及检验自己准备的实验资料是否完善;第5次到第12次实验课,学生进入实用电路设计、操作环节,此时学生获得的电路图不完善,需要在实验前进行讨论和交流,确定理想方案。经过对比、遴选和分析,学生对电路认知网络不断扩展和加强。体现在以下几点:一是获取信息的精准度提高,二是分析电路和解决电路困境的能力提升,三是从实验报告的写作看出学生对实验数据的观察分析加强,四是发现网上的资料总有漏洞,需要在实验室进行检验和修正,从错误中学习对课程认知网络起到强化作用,因为“错信号”比“对信号”在大脑中留下印象更深刻。

[0009]

其中所述施教试验成效评估,采用互联网+实验教学法,进行电路和电子实验课程的施教试验,经6个专业、657名学生的数年施教试验效果检验,取得有目共睹的成效:从宏观层面看:一是学校支持顺应互联网时代的实验教学改革,一种没有教材的互联网+实验教学法的施教试验数年,没有受到干扰与阻碍,这与学校领导的支持与鼓励息息相关,二是互联网+实验教学法将现有平面结构的教改转向于立体结构的教改,老师+学生+互联网+实验室之间,实现了无缝隙的互联互动,特别是课程认知网络的孕育,将教学试验引向认知科学、脑科学与心理学,为实验教学和深层次改革提供了理论根基,三是学生在互联网+实验教学法的施教试验系统中,学生成为教学主体,在完成教学大纲任务与内容的同时,提高学生主动学习能力、动手能力、创新能力,特别是终身学习能力;从微观层面看:一是有利于学生自主学习,二是有利于提高学生收集信息的精准度,三是有利于扩展学生的课程认知网络,四是有利于学生通过对比学习,选择最优方案,五是有利于学生发现科学前沿和瓶颈,六是有利于学生在浩瀚的互联网信息中抓住方向,不致迷失。

附图说明

[0010]

图1是互联网+实验教学法的施教试验系统示意图,图2是电路实验课程任务书示意图,图3 是互联网+实验教学法的施教试验运行模式示意图,图4是施教试验运行模式的施教试验进程阶段演变示意图,其中图4(a)是施教试验课前阶段或称创建期阶段示意图,图4(b)是施教试验初期阶段或称婴儿期阶段示意图,图4(c)是施教试验中期阶段或称成长期阶段示意图,图4(d)是施教试验后期段或称成熟期阶段示意图;图5是2013级物联网工程专业学生电路实验平均成绩走势曲线图。

具体实施方式

[0011]

结合附图说明,以信息科学与工程学院2013级物联网工程专业学生62名,采用本

专利的互联网+实验教学法的施教试验为实施例,经过12次实验训练后,最后的实验设计自主完成;学生的电路实验平均成绩走势曲线示于图5,实验成绩走势线分成三段:第一段从实验1到实验4,第二段从实验5到实验12,第三段是自主设计性实验,由学生独立完成;第一段是基础训练,熟悉仪器仪表的使用,借助电路的基本定理和定律分析实验数据;实验成绩逐渐上升,学生对测量的认知网络得以建立;第二段进入对电路的测量和分析,起初这部分的知识不足,引起成绩下降;经过7次对经典电路的组建、测量和分析,学生对电路的认知网络渐渐扩展,成绩同样逐渐上升,趋于稳定;第三段由于是自主设计性实验,学生必须从互联网多方收集信息来完善电路,此时学生对电路的认知网络受到激励得以扩大,成绩显著提升。

[0012]

为进一步验证互联网+实验教学法的施教试验效果,在2013-2015年期间,采用问卷调查法,问卷调查21个班级(占授课班级数的87.5%),发放问卷调查的学生数573人(占授课人数的87.2%),收回课前有效问卷学生数528人(占授课学生数80.4%,或占发放问卷调查学生数的92.1%),收回课后有效问卷学生数493人(占授课学生数75.0%,或占发放问卷调查学生数的86.0%);无论从绝对值看,还是相对值看,问卷调查有充分的代表性,可作为评价互联网+实验教学法的施教试验效果的依据,如表2所示:表2 电路实验教学试验效果问卷调查统计分析表从表2的分项问卷调查中,可清晰看出,大多数学生对没有现存教材的互联网+实验教学法的认可度高,满意教学的学生数达到454人,占有效问卷调查学生数的92.1%,占问卷调查学生总人数的79.2%,占授课学生总人数的69.1%,多数学生对教学的满意度,从定量进一步证实互联网+实验教学法的施教试验是成功的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1