一种省力长尾夹的制作方法

1.本实用新型涉及长尾夹技术领域,尤其涉及一种省力长尾夹。

背景技术:

2.长尾夹是日常办公或生活中大量使用的一种夹子,结构通常包括夹持部、后部、由杆制成的杆构件,夹持部有两个,后部位于夹持部一端并将两个夹持部联系起来,两个夹持部在另一端形成一个可打开的开口,每个夹持部的另一端设有枢转部,杆构件为两个,并与夹持部一一对应设置,为便于描述,两个夹持部和两个杆构件可分别记为第一夹持部、第二夹持部、第一杆构件、第二杆构件,长尾夹在被使用时,第一杆构件的一端、第二杆构件的一端均超出后部,超出的部分供使用者相对按压,第一杆构件的另一端与第一夹持部的枢转部枢转连接,第二杆构件的另一端与第二夹持部的枢转部枢转连接。长尾夹大致为上述这样的结构,可见,结构非常简单,零部件很少,结构调整余地非常小,调整该结构或者说进一步去该结构改进变得非常困难。

3.为了实现省力目的,现有技术通常的做法是在夹持部与杆构件之间设置支点,通过设置支点,实现动力臂长而阻力臂短,但是需要额外在夹持部或杆构件设置凸出的支点,增加了生产加工的复杂性,这类结构比如早已经公开的日本实用新型专利jp3117841u,该专利公开很早,甚至还有公开更早的专利,比如美国发明专利us5806147a,其公开时间为1998

‑

09

‑

15,然而,到现在为止,行业内仍然延续这种技术,没有根本突破,比如最近所公开的中国发明专利申请cn109228731a、中国实用新型专利cn208263788u等等,由此可见,行业内关于省力设计的现状已经思维定势,没有更进一步的突破。

技术实现要素:

4.(一)技术问题

5.本实用新型所要解决的技术问题是:克服以上现有技术的缺点、不足,提出一种省力长尾夹,无需额外在夹持部或杆构件设置凸出的支点就能够实现省力目的,实现省力目的的同时还能够极大地简化生产加工。

6.(二)技术方案

7.为解决上述技术问题,本实用新型提出了一种省力长尾夹,具体技术方案如下:

8.本实用新型提供一种省力长尾夹,包括夹持部、后部、由杆制成的杆构件,夹持部有两个,后部位于夹持部一端并将两个夹持部联系起来,两个夹持部在另一端形成一个可打开的开口,每个夹持部的另一端设有枢转部,杆构件为两个,并与夹持部一一对应设置,两个夹持部和两个杆构件分别记为第一夹持部、第二夹持部、第一杆构件、第二杆构件,长尾夹在被使用时,第一杆构件的一端、第二杆构件的一端均超出后部,超出的部分供使用者相对按压,第一杆构件的另一端与第一夹持部的枢转部枢转连接,第二杆构件的另一端与第二夹持部的枢转部枢转连接,第一夹持部与后部之间、第二夹持部与后部之间均设有孔,第一夹持部与后部之间的孔记为第一孔,第二夹持部与后部之间的孔记为第二孔,第一孔

的a部分位于第一夹持部,b部分位于后部,并且该a部分向开口一侧的方向延伸,该a部分的从后部向开口一侧的方向的长度的取值范围为闭区间[1/10h,1/2h],h为第一夹持部的从后部向开口一侧的方向的长度;第二孔的c部分位于第二夹持部,d部分位于后部,并且c部分向开口一侧的方向延伸,该c部分的从后部向开口一侧的方向的长度的取值范围为闭区间[1/10l,1/2l],l为第二夹持部的从后部向开口一侧的方向的长度;长尾夹在被使用时,第一杆构件穿过第一孔,第一杆构件与第一夹持部的在a部分的位于开口一侧的一端抵靠,该抵靠形成第一支点,第一杆构件与第一夹持部在位于第一支点与枢转部之间的区域存在间隔;长尾夹在被使用时,第二杆构件穿过第二孔,第二杆构件与第二夹持部的在c部分的位于开口一侧的一端抵靠,该抵靠形成第二支点,第二杆构件与第二夹持部在位于第二支点与枢转部之间的区域存在间隔;

[0009]

在按压第一杆构件时,所述的b部分为第一杆构件提供按压空间,在按压第二杆构件时,所述的d部分为第二杆构件提供按压空间。

[0010]

优选的,h和l相等。

[0011]

优选的,a部分的长度和c部分的长度相等。

[0012]

优选的,第一孔和第二孔均为连续孔。

[0013]

优选的,a部分的长度大于b部分的长度,c部分的长度大于d部分的长度。

[0014]

优选的,a部分的长度和c部分的长度相等,b部分的长度和d部分的长度相等。

[0015]

优选的,a部分的长度为1/5h,c部分的长度为1/5l。

[0016]

优选的,a部分的长度为3/10h,c部分的长度为3/10l。

[0017]

优选的,a部分的长度为2/5h,c部分的长度为2/5l。

[0018]

优选的,第一杆构件的超出后部的部分的长度等于或大于剩余部分的长度,第二杆构件的超出后部的部分的长度等于或大于剩余部分的长度。

[0019]

(三)技术效果

[0020]

采用本实用新型中所公开的一种省力长尾夹,能够有效的解决了现有技术的不足。

[0021]

通过本实用新型的结构可知,第一支点由第一杆构件与第一夹持部的在a部分的位于开口一侧的一端抵靠形成,第二支点由第二杆构件与第二夹持部的在c部分的位于开口一侧的一端抵靠,而a部分的长度由第一夹持部的从后部向开口一侧的方向的长度决定,c部分的长度由第二夹持部的从后部向开口一侧的方向的长度决定,并且限定a部分的长度取值范围、c部分的长度取值范围,同时,在按压第一杆构件时,所述的b部分为第一杆构件提供按压空间,在按压第二杆构件时,所述的d部分为第二杆构件提供按压空间,因此第一孔、第二孔为省力设计的目的,完全跳出了行业内的思维定势,无需额外在夹持部或杆构件设置凸出的支点就能够实现省力目的,由于第一孔设置在第一夹持部与后部之间、第二孔设置在第二夹持部与后部之间,也就是在上面开孔,生产制造非常方便和简单,也便于后面的装配,所以实现省力目的的同时还能够极大地简化生产加工。

附图说明

[0022]

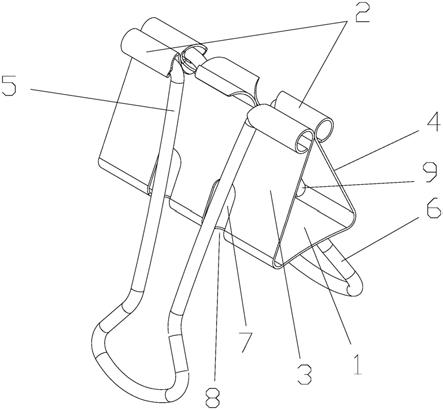

图1为本实用新型在初始位置时的立体示意图。

[0023]

图2为本实用新型在使用时的立体示意图。

[0024]

图3为本实用新型的侧视图。

[0025]

图4为m放大示意图。

[0026]

图5为用于展示a部分的长度的立体示意图。

[0027]

【附图标记说明】

[0028]

1、后部;2、枢转部;3、第一夹持部;4、第二夹持部;5、第一杆构件;6、第二杆构件;7、a部分;8、b部分;9、第二孔;10、第一支点;11、间隔;12、长度h;13、a部分的长度。

具体实施方式

[0029]

为了更好的解释本实用新型,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本实用新型作详细描述。

[0030]

如图1所示为一种省力长尾夹,包括夹持部、后部1、由杆制成的杆构件,夹持部有两个,后部1位于夹持部一端并将两个夹持部联系起来,本例中后部1与两个夹持部之间为圆弧过渡衔接,两个夹持部在另一端形成一个可打开的开口,每个夹持部的另一端设有枢转部2,后部1、两个夹持部、两个枢转部2形成夹子本体,杆构件为两个,并与夹持部一一对应设置,关于夹子本体,通常的做法是利用一个金属片一体加工出上述结构,即形成一体式夹子本体。

[0031]

两个夹持部和两个杆构件分别记为第一夹持部3、第二夹持部4、第一杆构件5、第二杆构件6,长尾夹在被使用时,第一杆构件5的一端、第二杆构件6的一端均超出后部1,超出的部分供使用者相对按压,第一杆构件5的另一端与第一夹持部3的枢转部2枢转连接,第二杆构件6的另一端与第二夹持部4的枢转部2枢转连接。

[0032]

本例中,第一夹持部3、第二夹持部4、第一杆构件5、第二杆构件6关于后部1为基本对称设置,第一夹持部3、第二夹持部4、第一杆构件5、第二杆构件6的尺寸大小也基本相同。

[0033]

为了实现省力设计,本实用新型省力长尾夹还包括如下结构:

[0034]

如图2、图5所示,第一夹持部3与后部1之间、第二夹持部4与后部1之间均设有孔,第一夹持部3与后部1之间的孔记为第一孔,第二夹持部4与后部1之间的孔记为第二孔9,第一孔的a部分7位于第一夹持部3,b部分8位于后部1,并且该a部分7向开口一侧的方向延伸,该a部分7的从后部1向开口一侧的方向的长度的取值范围为闭区间[1/10h,1/2h],h为第一夹持部3的从后部1向开口一侧的方向的长度,为便于识图,在附图中,长度h的附图标记记为12,a部分7的长度的附图标记记为13;第二孔9的c部分位于第二夹持部4,d部分位于后部1,并且c部分向开口一侧的方向延伸,该c部分的从后部1向开口一侧的方向的长度的取值范围为闭区间[1/10l,1/2l],l为第二夹持部4的从后部1向开口一侧的方向的长度,本例中,第二孔9采用关于后部1与第一孔对称的设计,第一孔和第二孔9的结构、大小、平行关系均相同。

[0035]

长尾夹在被使用时,第一杆构件5穿过第一孔,第一杆构件5与第一夹持部3的在a部分7的位于开口一侧的一端抵靠,该抵靠形成第一支点10,第一杆构件5与第一夹持部3在位于第一支点10与枢转部2之间的区域存在间隔11;长尾夹在被使用时,第二杆构件6穿过第二孔9,第二杆构件6与第二夹持部4的在c部分的位于开口一侧的一端抵靠,该抵靠形成第二支点,第二杆构件6与第二夹持部4在位于第二支点与枢转部2之间的区域存在间隔11。

[0036]

为了确保第一支点10、第二支点的形成,如图3、图4所示,在被按压前的初始位置

时,就已存在所述的间隔11,如图2所示,当按压时,第一支点10、第二支点就能按设计形成,另外,随着开口幅度变大,由于第一夹持部3、第二夹持部4的变形,第一杆构件5与第一夹持部3的在a部分7的位于开口一侧的一端抵靠的接触面积、第二杆构件6与第二夹持部4的在c部分的位于开口一侧的一端抵靠的接触面积均会向开口侧延伸变大,一定程度上有利于减小阻力臂,从而更加省力。

[0037]

在按压第一杆构件5时,所述的b部分8为第一杆构件5提供按压空间,在按压第二杆构件6时,所述的d部分为第二杆构件6提供按压空间。

[0038]

由于关于后部1对称设置,h和l相等,a部分7的长度和c部分的长度相等,b部分8的长度和d部分的长度相等。

[0039]

本例中,第一孔和第二孔9均为连续孔,a部分7的长度大于b部分8的长度,c部分的长度大于d部分的长度,a部分7的长度为2/5h,c部分的长度为2/5l,h和l相等。

[0040]

也可以是其它实施例,比如a部分7的长度为1/5h,c部分的长度为1/5l,又比如,a部分7的长度为3/10h,c部分的长度为3/10l。

[0041]

为了有利于夹子的变形和保障材料强度,本例中,具有两个第一孔和两个第二孔9,且两个第一孔相互平行,两个第二孔9相互平行,平行的方向为后部1朝向开口的方向。

[0042]

为了更好地省力,第一杆构件5的超出后部1的部分的长度等于或大于剩余部分的长度,第二杆构件6的超出后部1的部分的长度等于或大于剩余部分的长度,即第一杆构件5位于后部1后侧的部分等于或大于第一杆构件5位于后部1前侧的部分,第二杆构件6位于后部1后侧的部分等于或大于第二杆构件6位于后部1前侧的部分,本例中,第一杆构件5位于后部1后侧的部分大于第一杆构件5位于后部1前侧的部分,第二杆构件6位于后部1后侧的部分大于第二杆构件6位于后部1前侧的部分。

[0043]

以上所述仅是本实用新型的举例说明,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1