光学器件的形成方法与流程

本发明涉及半导体,具体涉及一种光学器件的形成方法。

背景技术:

1、硅基光学器件是一种以光作为信息载体的信息功能器件,因其具有低成本、小尺寸、低功耗等优点,被广泛应用于传感器、通讯产品、网络产品中。

2、光通过光纤进入光学器件进行传播,传播损耗主要发生在光纤与波导的耦合处。其中,通过采用渐变尺寸的波导,使波导末端尺寸逐渐减小,形成小尺寸的尖端,从而有利于改善光传播过程中的倏逝波耦合效果,从而减小耦合损耗,提升光传播效率。

3、然而,现有技术中,由于受到工艺限制,难以形成小尺寸的波导末端,从而使光传播过程中的耦合损耗增大,降低了光传播效率。

技术实现思路

1、本发明解决的技术问题是,提供一种光学器件的形成方法,提升了小尺寸波导的制成工艺稳定性,降低了光传播过程中的耦合损耗,提升了光传播效率。

2、为解决上述技术问题,本发明的技术方案提供一种光学器件的形成方法,包括:提供衬底,所述衬底包括耦合区;在所述衬底上形成第一介质层;在所述耦合区上的第一介质层内形成初始波导沟槽;在所述第一介质层表面和所述初始波导沟槽内形成图形化层,所述图形化层暴露出至少部分初始波导沟槽底部;以所述图形化层为掩膜,刻蚀所述第一介质层,以形成位于所述衬底上的波导结构,所述波导结构包括位于所述耦合区上的波导末端结构。

3、可选的,所述初始波导沟槽的深度与第一介质层厚度的比例范围为1:2~1:100。

4、可选的,所述初始波导沟槽的深度范围为50纳米~200纳米。

5、可选的,所述波导末端结构具有相对的第一端和第二端,所述第二端的宽度小于第一端的宽度。

6、可选的,所述第二端的宽度范围为100纳米~150纳米。

7、可选的,所述图形化层的形成方法包括:在所述第一介质层表面和所述初始波导沟槽内形成初始图形化层、以及位于所述初始图形化层上的上层掩膜层,所述上层掩膜层暴露出部分初始波导沟槽内的初始图形化层;以所述上层掩膜层为掩膜刻蚀所述初始图形化层,以形成图形化层。

8、可选的,所述图形化层的材料包括含碳材料;所述上层掩膜层的材料包括光刻胶。

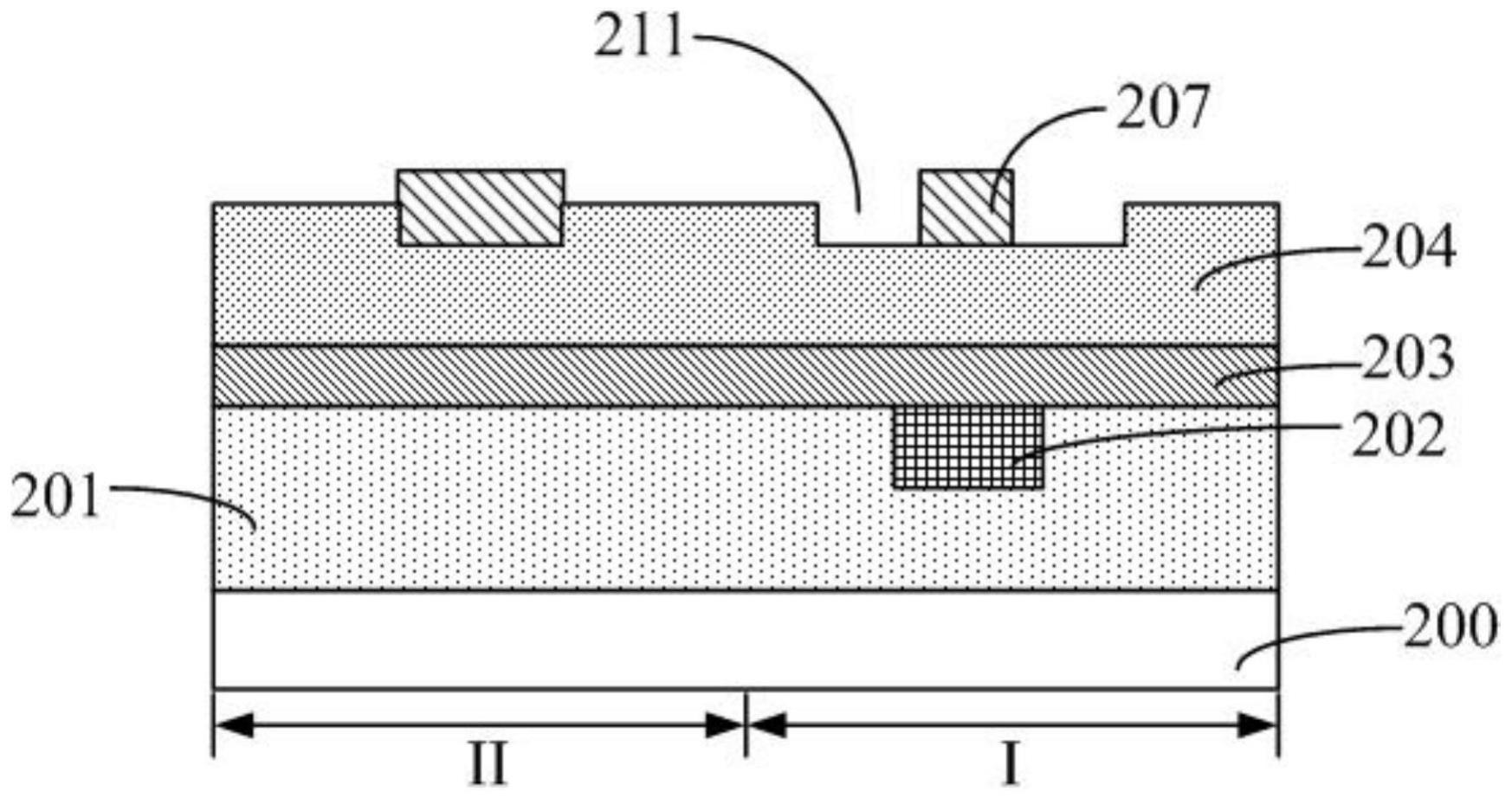

9、可选的,所述衬底还包括分光区以及本体区;所述波导结构还包括位于分光区上的分光结构以及位于本体区上的波导本体结构。

10、可选的,所述的光学器件的形成方法还包括:在形成所述初始波导沟槽的同时,在所述分光区上的第一介质层内形成分光沟槽;所述图形化层还位于所述分光沟槽内;以所述图形化层为掩膜刻蚀所述第一介质层,形成位于所述分光区上的分光结构,所述分光结构的表面与所述波导末端结构的表面齐平。

11、可选的,所述图形化层还位于所述本体区上的第一介质层上;以所述图形化层为掩膜刻蚀所述第一介质层,在形成所述波导末端结构的同时,形成位于所述本体区上的波导本体结构,所述波导本体结构具有相对的第三端和第四端,所述第四端与所述波导末端结构的第一端相连。

12、可选的,所述波导本体结构的顶部表面高于所述波导末端结构的顶部表面。

13、可选的,所述波导本体结构的宽度大于所述波导末端结构的宽度。

14、可选的,所述波导本体结构的宽度范围为600纳米~1000纳米。

15、可选的,在形成所述第一介质层之前,所述光学器件的形成方法还包括:在所述衬底上形成耦合波导层,所述耦合波导层包括位于所述衬底上的第二介质层、位于所述第二介质层内的耦合波导结构、以及位于所述第二介质层上和耦合波导结构上的第三介质层。

16、可选的,所述第一介质层的材料包括氮化硅。

17、与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:

18、本发明的技术方案提供的光学器件的形成方法中,由于在耦合区上先形成了初始波导沟槽,使形成于耦合区上的图形化层至少部分位于所述初始波导沟槽内,从而,所述初始波导沟槽对所述耦合区上的图形化层起到保护作用,减少了耦合区上的图形化层受到其他工艺影响而发生剥落的可能性,提升了所述耦合区上的图形化层的稳定性,继而能够在后续以所述初始波导沟槽内的图形化层为掩膜,蚀刻所述第一介质层,从而稳定地形成所述波导末端结构,所述波导末端结构降低了光传播过程中的耦合损耗,提升了光传播效率。

19、进一步,由于形成于耦合区上的图形化层至少部分位于所述初始波导沟槽内,所述初始波导沟槽对图形化层起到保护作用,因此,初始波导沟槽内的图形化层发生剥落的可能性较小,从而能够在所述耦合区上稳定地形成尺寸较小的图形化层,继而稳定地形成小尺寸的波导末端结构,所述波导末端结构的第二端的宽度可以达到100纳米~150纳米,降低了光传播过程中的耦合损耗,提升了光传播效率。

技术特征:

1.一种光学器件的形成方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述初始波导沟槽的深度与第一介质层厚度的比例范围为1:2~1:100。

3.如权利要求2所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述初始波导沟槽的深度范围为50纳米~200纳米。

4.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述波导末端结构具有相对的第一端和第二端,所述第二端的宽度小于第一端的宽度。

5.如权利要求4所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述第二端的宽度范围为100纳米~150纳米。

6.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述图形化层的形成方法包括:在所述第一介质层表面和所述初始波导沟槽内形成初始图形化层、以及位于所述初始图形化层上的上层掩膜层,所述上层掩膜层暴露出部分初始波导沟槽内的初始图形化层;以所述上层掩膜层为掩膜刻蚀所述初始图形化层,以形成图形化层。

7.如权利要求6所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述图形化层的材料包括含碳材料;所述上层掩膜层的材料包括光刻胶。

8.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述衬底还包括分光区以及本体区;所述波导结构还包括位于分光区上的分光结构以及位于本体区上的波导本体结构。

9.如权利要求8所述的光学器件的形成方法,其特征在于,还包括:在形成所述初始波导沟槽的同时,在所述分光区上的第一介质层内形成分光沟槽;所述图形化层还位于所述分光沟槽内;以所述图形化层为掩膜刻蚀所述第一介质层,形成位于所述分光区上的分光结构,所述分光结构的表面与所述波导末端结构的表面齐平。

10.如权利要求8所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述图形化层还位于所述本体区上的第一介质层上;以所述图形化层为掩膜刻蚀所述第一介质层,在形成所述波导末端结构的同时,形成位于所述本体区上的波导本体结构,所述波导本体结构具有相对的第三端和第四端,所述第四端与所述波导末端结构的第一端相连。

11.如权利要求8所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述波导本体结构的顶部表面高于所述波导末端结构的顶部表面。

12.如权利要求8所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述波导本体结构的宽度大于所述波导末端结构的宽度。

13.如权利要求8所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述波导本体结构的宽度范围为600纳米~1000纳米。

14.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,在形成所述第一介质层之前,还包括:在所述衬底上形成耦合波导层,所述耦合波导层包括位于所述衬底上的第二介质层、位于所述第二介质层内的耦合波导结构、以及位于所述第二介质层上和耦合波导结构上的第三介质层。

15.如权利要求1所述的光学器件的形成方法,其特征在于,所述第一介质层的材料包括氮化硅。

技术总结

一种光学器件的形成方法,包括:提供衬底,所述衬底包括耦合区;在所述衬底上形成第一介质层;在所述耦合区上的第一介质层内形成初始波导沟槽;在所述第一介质层表面和所述初始波导沟槽内形成图形化层,所述图形化层暴露出至少部分初始波导沟槽底部;以所述图形化层为掩膜,刻蚀所述第一介质层,以形成位于所述衬底上的波导结构,所述波导结构包括位于所述耦合区上的波导末端结构。所述半导体结构的形成方法提升了小尺寸波导的制成工艺稳定性,降低了光传播过程中的耦合损耗,提升了光传播效率。

技术研发人员:殷霞革,冯霞,陈晓军,张冬生,吴家亨

受保护的技术使用者:中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!