一种基于纳米束的硅基偏振分束旋转器

本发明涉及偏振分束旋转器,尤其涉及一种基于纳米束的硅基偏振分束旋转器。

背景技术:

1、近些年,由于具有不同传输距离的光互连对超高链路容量日益增长的需求。各种多路复用技术以及被提了出来,来满足当前对于大数据传输的增长需求。偏振复用是其中较为重要的技术之一。偏振复用是利用一对正交偏振态作为载体实现信号模式在一个光纤或者波导中传输。然而,对于片上的偏振复用器件,往往使用的材料是220nm厚的绝缘体上的硅(soi)。soi材料由于其折射率差较大,对于偏振往往是比较敏感的。对于不同的偏振态会产生不同的效果。因此,对于某一模式会产生好的效果,对于其他模式可能会产生偏振色散或者损耗,限制其在光通信中的应用。针对这些问题,需要设计一些偏振控制器件,诸如偏振分束器,偏振旋转器,以及偏振分束旋转器。

2、偏振分束旋转器(psr)是同时具有偏振分束以及偏振旋转功能的器件。两种不同偏振态的光从同一个端口输入,在两个不同的端口以同一种模式输出。实现了te0和tm0模式的分开以及将其中的tm0模式转变成te0模式。

3、传统的偏振分束旋转器很多参数性能是相互制约的,具有大带宽或者高的消光比,然而尺寸较大。如果尺寸较小,则带宽和消光比都受到限制。2017年,有研究者根据超模理论设计了一种基于多段双核绝热锥中超模演化的超宽带psr。对于这种双芯绝热锥,一个芯的宽度增加,而另一个芯宽度逐渐减小。最终仿真结果为在300nm的带宽下,消光比大于16db,尺寸达到了240微米;2022年,有研究者引入绝热工程来实现具有大带宽的psr,在300nm的带宽下,te0和tm0的消光比的仿真结果分别大于28db和16db。尽管尺寸相比于上一个减少至141微米,不过整体尺寸仍然较长。2023年,上海交大设计了一个新的紧凑的psr,他们利用浅刻蚀来实现模式杂化,利用纳米凹槽来实现模式转化及分束,最终耦合区域为13微米,然而在80nm的带宽下测试得出消光比大于12db,仿真结果也只是在100nm大于10db,因此,在尺寸较小的情况下,如何得到大的带宽和高的消光比,是一个需要研究者解决的问题。

技术实现思路

1、发明目的:本发明针对现有技术存在的问题,提供一种尺寸小、消光比高的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器。

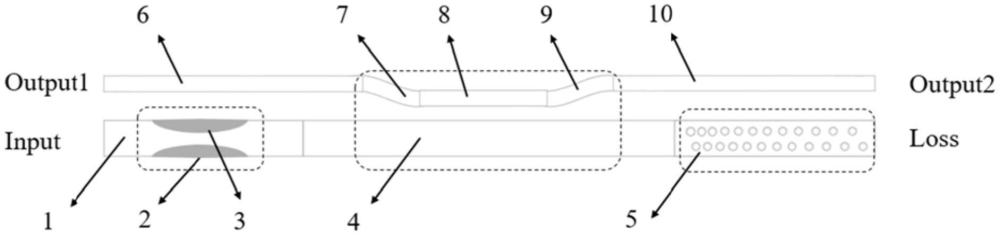

2、技术方案:本发明所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其波导包括输入直波导、第一刻蚀区、第二刻蚀区、耦合区下直波导、纳米束波导、第一输出直波导、第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导、第二输出直波导,其中,所述输入直波导上设置有被部分刻蚀的第一刻蚀区和第二刻蚀区,所述输入直波导、耦合区下直波导、纳米束波导依次相连,形成下波导,所述第一输出直波导、第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导、第二输出直波导依次相连,形成上波导。

3、进一步的,所述偏振分束旋转器的波导被二氧化硅上包层包裹,下层为二氧化硅基底。所述偏振分束旋转器的波导为硅波导。

4、进一步的,所述第一刻蚀区和第二刻蚀区为在输入直波导上进行部分刻蚀后形成的二分之一椭圆刻蚀区。所述第一刻蚀区和第二刻蚀区的弧面相靠,且上下并行排列。所述第一刻蚀区和第二刻蚀区也被二氧化硅上包层包裹。

5、进一步的,所述耦合区下直波导设置在所述第一s弯波导、耦合区上直波导和第二s弯波导下方,所述耦合区第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导和耦合区下直波导组成耦合区,在耦合区满足耦合区下直波导te1模式向耦合区上直波导te0模式转换的相位匹配条件。所述耦合区为轴对称结构,且第一s弯波导、第二s弯波导在所述耦合区边缘部分远离所述耦合区下直波导。

6、进一步的,所述纳米束波导上设置有若干完全刻蚀的纳米孔。所述纳米束波导上的纳米孔之间的间距沿光正向传播方向逐渐增大。

7、本发明与现有技术相比,其有益效果是:

8、1、本发明使用部分刻蚀来实现tm0到te1的模式杂化,区别于传统的psr利用空气上包层来实现,可以对硅光子器件进行较好的保护,极大的提高了该结构的实际的应用价值,有利于片上集成的实际应用;

9、2、对于耦合区,使用两个s弯与上耦合波导连接,实现了轴对称结构,不仅有利于正向入射光的耦合,也有利于反射回来光的耦合,同时可以避免上下波导的串扰;

10、3、利用相位匹配和相位失配的原理,在耦合区对于不同的输入模式,可以获得高的转化效率以及低的串扰,从而获得低的插损和高的偏振消光比;

11、4、纳米束结构纳米孔的间距沿光正向传播顺序逐渐增大,提高了带宽,更具备实用价值;

12、5、区分于传统的psr直接以下波导右端作为输出端口,把那里作为损耗端口来损耗未完全转化的tm0、te1,从而较传统的psr获得高的偏振消光比。

技术特征:

1.一种基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述偏振分束旋转器的波导包括输入直波导、第一刻蚀区、第二刻蚀区、耦合区下直波导、纳米束波导、第一输出直波导、第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导、第二输出直波导,其中,所述输入直波导上设置有被部分刻蚀的第一刻蚀区和第二刻蚀区,所述输入直波导、耦合区下直波导、纳米束波导依次相连,形成下波导,所述第一输出直波导、第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导、第二输出直波导依次相连,形成上波导。

2.根据权利要求1所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述偏振分束旋转器的波导被二氧化硅上包层包裹,下层为二氧化硅基底。

3.根据权利要求1所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述偏振分束旋转器的波导为硅波导。

4.根据权利要求1所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述第一刻蚀区和第二刻蚀区为在输入直波导上进行部分刻蚀后形成的二分之一椭圆刻蚀区。

5.根据权利要求4所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述第一刻蚀区和第二刻蚀区的弧面相靠,且上下并行排列。

6.根据权利要求4所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述第一刻蚀区和第二刻蚀区也被二氧化硅上包层包裹。

7.根据权利要求1所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述耦合区下直波导设置在所述第一s弯波导、耦合区上直波导和第二s弯波导下方,所述耦合区第一s弯波导、耦合区上直波导、第二s弯波导和耦合区下直波导组成耦合区,在耦合区满足耦合区下直波导te1模式向耦合区上直波导te0模式转换的相位匹配条件。

8.根据权利要求7所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述耦合区为轴对称结构,且第一s弯波导、第二s弯波导在所述耦合区边缘部分远离所述耦合区下直波导。

9.根据权利要求1所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述纳米束波导上设置有若干完全刻蚀的纳米孔。

10.根据权利要求9所述的基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,其特征在于:所述纳米束波导上的纳米孔之间的间距沿光正向传播方向逐渐增大。

技术总结

本发明公开了一种基于纳米束的硅基偏振分束旋转器,所述偏振分束旋转器的波导包括输入直波导、第一刻蚀区、第二刻蚀区、耦合区下直波导、纳米束波导、第一输出直波导、第一S弯波导、耦合区上直波导、第二S弯波导、第二输出直波导,其中,所述输入直波导上设置有被部分刻蚀的第一刻蚀区和第二刻蚀区,所述输入直波导、耦合区下直波导、纳米束波导依次相连,形成下波导,所述第一输出直波导、第一S弯波导、耦合区上直波导、第二S弯波导、第二输出直波导依次相连,形成上波导。本发明尺寸小,消光比高,实用性更高。

技术研发人员:胡国华,周恩泽,汪冬宇,马迁,韦翔瀚,侯浩,恽斌峰,崔一平

受保护的技术使用者:东南大学

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!