一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法

本发明涉及微纳光学中光场调控,具体为一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法。

背景技术:

1、椭圆形的轨道角动量涡旋光束既具有空心强度分布和螺旋相位波前,又具有任意椭偏率和旋转方向,在光学牢笼形成、光学微流体分选、微粒子调节和加速等先进领域具有重要作用。过去人们常常利用空间光调制器,采用空间多孔分波前干涉法或多光栅衍射法等产生轨道角动量涡旋光束,但是这些方法所需的光学元件尺寸较大,不利于集成,且系统的稳定性也不足。近年来借助超表面技术,新一代超薄型光学元件有望替代传统光学元件。目前已有很多基于超表面结构产生轨道角动量涡旋光束的报道,但产生任意椭偏率、任意旋转方向的椭圆形的轨道角动量涡旋光束鲜有报道。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的产生及设计方法,基于该方法设计的超表面结构能够使垂直入射的不同手性的圆偏振光转变为两束独立的携带不同轨道角动量的椭圆形完美涡旋光束,相应地,转换入射光的手性,产生的椭圆形涡旋光束也会对应进行切换,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的产生及设计方法,包括如下步骤:

3、s1、通过有限元分析软件计算超表面单元结构对特定波长入射光的相位和振幅响应,构建工作波长下单元结构几何尺寸(长、宽)与传输相位的数据库;

4、s2、建立椭圆形完美涡旋光束的理论相位模型:

5、(1)基于超表面的携带轨道角动量的完美涡旋光束的相位可由螺旋相位板、轴棱镜和傅里叶透镜的相位线性叠加而成。基于此,首先在笛卡尔坐标系下建立其相位方程,其相位方程为:

6、

7、式中,x和y表示超表面结构平面内每个单元结构所在的周期性排列的晶格的中心点的坐标;公式中第一部分表示螺旋相位板的相位,其中m表示拓扑电荷;第二部分表示轴棱镜的相位,其中d为轴棱镜周期;第三部分表示傅里叶透镜的相位,其中f为傅里叶透镜的理论焦距,λ为工作波长;

8、(2)为了获得椭圆形的完美涡旋光束,借助圆形到椭圆形的变换方法,将公式(1)在笛卡尔坐标系、极坐标系和椭圆坐标之间进行变换,得到椭圆坐标系下椭圆形完美涡旋光束的相位方程:

9、

10、其中,公式中的三部分分别为螺旋相位板、轴棱镜和傅里叶透镜的相位;

11、(3)变换后的椭圆坐标系(ξ,η)与原笛卡尔坐标系(x,y)的变换关系为:

12、

13、式中,k为拉伸因子,θ0为方向因子;其中,拉伸因子k决定椭圆形完美涡旋光束的椭偏率,方向因子θ0决定椭圆形完美涡旋光束的旋转方向;基于上述变换,通过设置合理的拉伸因子k和方向因子θ0,就建立了具有任意椭偏率和任意旋转方向的椭圆形完美涡旋光束的理论相位模型;

14、s3、双功能超表面结构的构建

15、本发明采用几何相位和传输相位两种相位调控方式相结合的方法设计超表面结构。假设两种不同手性的圆偏振光入射时对应的椭圆形完美涡旋光束的理论相位分别为和将两种不同手性的圆偏振光对应的理论相位分布同时加载在一个超表面结构中;

16、根据此理论相位分布,依次从s1建立的数据库中筛选出合适尺寸的单元结构并进行旋转以提供超表面每个位置所需要的传输相位和几何相位,最终完成超表面的结构构建。

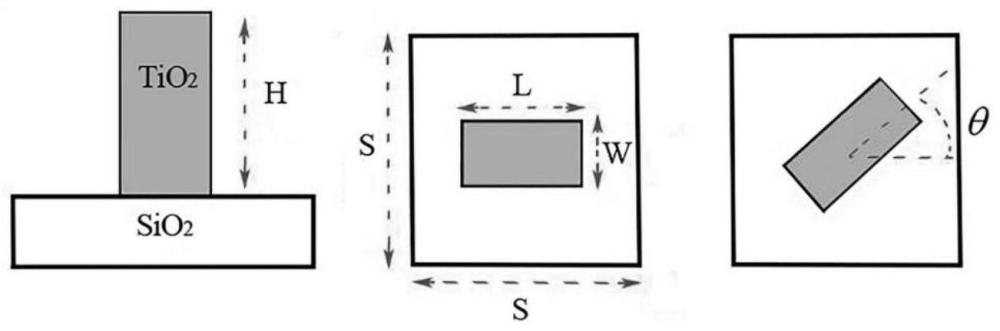

17、优选的,所述超表面结构由基底—纳米柱阵列两层全电介质结构组成,其中基底由周期性排列的晶格单元,纳米柱阵列由数个矩形柱单元结构组成,且每个所述矩形柱位于各个基底晶格单元的中心处;每个所述矩形柱的高度相同,长度和宽度不相同,且相对于x轴的旋转角度θ也不相同。

18、优选的,所述基底晶格单元的材质为石英玻璃,矩形柱的材质为二氧化钛。

19、几何尺寸不同的矩形柱能够对入射光施加大小不同的传输相位φ;而不同的面内旋转角度则能够对入射光施加大小不同的几何相位φpb,其中,φpb=2σθ(σ=±1分别对应左旋圆偏振光和右旋圆偏振光,θ是单元结构在超表面平面内相对于x轴的旋转角度)。在正交圆偏振光调控的超表面结构中,每个坐标位置的单元结构的传输相位φ、几何相位φpb与超表面结构的理论相位之间存在以下关系:其中“±”号取决于入射光的手性。

20、优选的,为获得最高的偏振转换效率,产生效果最佳的椭圆形涡旋光束,每个矩形柱单元结构都要相当于一个半波片结构,即沿着长度方向的线偏振光和沿着宽度方向的线偏振光入射时,这两个方向上的透射波的相位差为180°。

21、与现有技术相比,本发明的基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的产生及设计方法的有益效果是:

22、(1)本发明的所述的超表面结构具有偏振可调的功能,即不同手性的圆偏振光入射时能够分别获得两束具有不同椭偏率、不同旋转角度的椭圆形完美涡旋光束,且两束光束完全独立、互不干扰,相应地,转换入射光的手性,产生的涡旋光束也会对应进行切换。

23、(2)本发明所设计的超表面结构具有双功能特性,由波长量级的电介质纳米结构构成,体积小、质量轻,有利于提高超表面结构器件在光学系统中的集成度,增加其调控的多样性。

技术特征:

1.一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,其特征在于:采用几何相位和传输相位两种相位调控方式相结合的方法而设计。所述超表面结构由基底—纳米柱阵列两层全电介质结构组成,其中基底由周期性排列的晶格单元,纳米柱阵列由数个矩形柱单元结构组成,且每个所述矩形柱位于各个基底晶格单元的中心处;每个所述矩形柱的高度相同,长度和宽度不相同,且相对于x轴的旋转角度θ也不相同;所述基底晶格单元的材质为石英玻璃,矩形柱的材质为二氧化钛。

3.根据权利要求1所述的一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,其特征在于:所述传输相位和几何相位的获取方法为:不同尺寸的矩形柱对入射光施加大小不同的传输相位φ;不同的旋转角度θ对入射光施加大小不同的几何相位φpb,其中,φpb=2σθ,σ=±1分别对应左旋圆偏振光和右旋圆偏振光,θ是矩形柱单元结构在超表面平面内相对于x轴的旋转角度。

4.根据权利要求1所述的一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,其特征在于:在正交圆偏振光调控的超表面单元结构中,每个坐标位置的矩形柱单元结构的传输相位φ、几何相位φpb与超表面单元结构的理论相位之间存在以下关系:其中“±”号取决于入射光的手性。

5.根据权利要求1所述的一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,其特征在于:所设计的超表面具备如下功能:能够使垂直入射的不同手性的圆偏振光分别转变为两束独立的具有任意椭偏率和任意旋转角度的携带不同轨道角动量的椭圆形完美涡旋光束。相应地,无需重新设计超表面结构,转换入射光的手性,产生的涡旋光束也会对应进行切换。

技术总结

本发明公开了一种基于电介质超表面的椭圆形轨道角动量光束的生成方法,涉及微纳光学中光场调控技术领域,包括通过有限元分析软件计算超表面单元结构对特定波长入射光的相位和振幅响应,构建工作波长下单元结构几何尺寸与传输相位的数据库,建立椭圆形完美涡旋光束的理论相位模型以及双功能超表面结构的构建。本发明的所述的超表面结构具有偏振可调的功能,即不同手性的圆偏振光入射时能够分别获得两束具有不同椭偏率、不同旋转角度的椭圆形完美涡旋光束,且两束光束完全独立、互不干扰,相应地,转换入射光的手性,产生的涡旋光束也会对应进行切换。

技术研发人员:田胜楠,卞维柏,王毅磊,张美凤,杜艳芝,田汝鹏

受保护的技术使用者:常州工学院

技术研发日:

技术公布日:2024/4/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!