显示面板、其制备方法和终端与流程

1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板、其制备方法和终端。

背景技术:

2.有机发光二极管(organic light emitting diode,oled)显示面板中,空穴注入层、空穴传输层等均为共通层(common layer),其覆盖所有的子像素区域及子像素之间的间隔区域。当oeld器件工作时,由于各个子像素的共通层是相连的,载流子会在这些共通层中横向传导,使共通层产生侧向漏电,导致当一个子像素点亮时,与其相邻的子像素容易受到该子像素的影响,从而出现串色现象。

技术实现要素:

3.本技术第一方面提供一种显示面板,其包括:

4.基板;

5.相邻的第一子像素及第二子像素,设置于基板上,第一子像素包括一个第一有机发光二极管,第二子像素包括一个第二有机发光二极管,第一有机发光二极管包括位于基板上的第一阳极,第二有机发光二极管包括位于基板上的第二阳极;

6.像素定义层,位于基板上、第一阳极上及第二阳极上,且像素定义层具有暴露第一阳极及第二阳极的像素限定孔;以及

7.共通层,共通层包括位于第一阳极上的第一部分、位于第二阳极上的第二部分、及位于像素定义层上且由于像素定义层而形成的阻断部分;

8.其中,第一部分构成第一有机发光二极管的一部分,第二部分构成第二有机发光二极管的一部分,第一部分与第二部分通过阻断部分得以绝缘间隔。

9.如此,通过像素定义层的结构设计,使得至少部分共通层之间的横向连接被阻断,可防止串色现象的发生。

10.在本技术的一些实施例中,像素定义层包括远离基板的顶表面及连接顶表面的侧表面;其中,侧表面包括凹陷部,以使共通层中形成阻断部分。也就是说,像素定义层具有破坏共通层的连续性的凹陷部。

11.在本技术的一些实施例中,凹陷部为在像素定义层中形成底切(under cut)而获得。

12.在本技术的一些实施例中,像素定义层包括沿远离基板的方向依次层叠设置的第一像素定义层及第二像素定义层;其中,凹陷部形成在第一像素定义层中,顶表面形成在第二像素定义层中。

13.在本技术的一些实施例中,顶表面包括与侧表面连接的弧面,弧面与基板的表面之间的夹角范围为5度~30度。如此,当该夹角θ范围为5度~30度时,一方面可以实现阴极缓慢搭接而不至于断线,另一方面还可以使有机发光二极管获得更大的发散角,防止色偏及低灰阶色偏的现象发生。

14.在本技术的一些实施例中,显示面板包括沿远离基板的方向依次层叠设置的空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、空穴阻挡层及电子传输层;其中,共通层包括空穴注入层、空穴传输层、空穴阻挡层及电子传输层中的一层或多层。

15.在本技术的一些实施例中,空穴注入层与像素定义层、第一阳极及第二阳极直接接触;定义第一像素定义层的远离基板的表面到第一阳极的远离基板的表面之间的高度为h;定义空穴注入层和空穴传输层的高度之和为h

l

;定义空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、空穴阻挡层及电子传输层的高度之和为hh;其中,h

l

≤h≤hh。也就是说,阻断的共通层至少包括空穴注入层和空穴传输层。

16.在本技术的一些实施例中,有机发光层包括沿远离基板的方向依次层叠设置的第一有机发光层、电子空穴对二次生成层及第二有机发光层;其中,共通层包括电子空穴对二次生成层。

17.在本技术的一些实施例中,显示面板还包括位于共通层远离基板一侧的阴极层;其中,阴极层为连续的膜层而不会被像素定义层阻断。

18.本技术第二方面提供一种显示面板,其包括:

19.基板;

20.多个有机发光二极管,间隔设置于基板上,每一有机发光二极管包括一个阳极;

21.像素定义层,位于基板上及阳极上,且像素定义层具有多个像素限定孔,每一像素限定孔暴露一个阳极;以及

22.共通层,包括位于阳极上的部分及位于像素定义层上的部分;

23.其中,像素定义层包括沿远离基板的方向依次层叠设置的第一像素定义层及第二像素定义层;

24.第一像素定义层的侧表面包括相对第二像素定义层凹陷的凹陷部,以使共通层的位于阳极上的部分与共通层的位于像素定义层上的部分被阻断。

25.本技术第二方面提供一种终端,其包括上述的显示面板。

26.由于终端包括上述的显示面板,因此,其同样具有可避免串色现象的优点。

27.本技术第三方面提供一种显示面板的制备方法,其包括:

28.于一基板上形成阵列排布的多个阳极,多个阳极包括相邻的第一阳极及第二阳极;

29.于基板上及多个阳极上形成像素定义层,像素定义层具有暴露第一阳极及第二阳极的像素限定孔;以及

30.于像素定义层上及多个阳极上形成共通层,共通层包括位于第一阳极上的第一部分、位于第二阳极上的第二部分、及位于像素定义层上且由于像素定义层而形成的阻断部分,第一部分与第二部分通过阻断部分得以绝缘间隔;

31.其中,第一部分用于构成一第一有机发光二极管的一部分,第二部分用于构成一第二有机发光二极管的一部分,第一有机发光二极管包括第一阳极,第二有机发光二极管包括第二阳极。

32.在本技术的一些实施例中,像素定义层包括远离基板的顶表面及连接顶表面的侧表面;其中,形成像素定义层包括于侧表面形成一凹陷部。

33.在本技术的一些实施例中,形成像素定义层包括沿远离基板的方向依次形成层叠

设置的第一像素定义层及第二像素定义层;其中,凹陷部形成在第一像素定义层中,顶表面形成在第二像素定义层中。

34.在本技术的一些实施例中,制备方法包括沿远离基板的方向依次形成层叠设置的空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、空穴阻挡层及电子传输层;其中,形成共通层包括形成空穴注入层、空穴传输层、空穴阻挡层及电子传输层中的一层或多层。

35.在本技术的一些实施例中,形成有机发光层包括沿远离基板的方向依次形成第一有机发光层、电子空穴对二次生成层及第二有机发光层;其中,形成共通层包括形成电子空穴对二次生成层。

附图说明

36.图1为本技术的一些实施例中,提供的终端的结构示意图。

37.图2为图1中显示面板的一种结构示意图。

38.图3为本技术的一些实施例中,提供的oled的一种结构示意图。

39.图4为本技术的一些实施例中,提供的oled的另一种结构示意图。

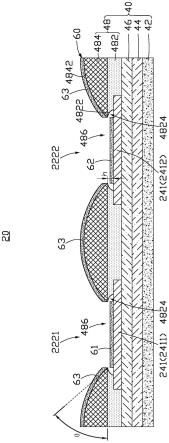

40.图5为本技术的一些实施例中,提供的显示面板的剖面示意图。

41.图6为本技术的一些实施例中,提供的显示面板的制备方法的流程图。

42.图7为图6的方法中,形成一平坦化层的剖面示意图。

43.图8为于图7所示的平坦化层上,形成阳极的剖面示意图。

44.图9为于图8所示的结构上,形成一第一材料层、硬掩膜层及一图案化的光阻层的剖面示意图。

45.图10为以图9所示的图案化的光阻层为掩膜,形成图案化的硬掩膜层的剖面示意图。

46.图11为以图10所示的图案化的硬掩膜层为掩膜,形成第一像素定义层的剖面示意图。

47.图12为去除图11所示的图案化的硬掩膜层后的剖面示意图。

48.图13为在图12所示的第一像素定义层上,形成第二像素定义层的剖面示意图。

49.主要元件符号说明

50.终端

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

100

51.盖板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10

52.显示面板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20

53.像素

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22

54.子像素

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

222

55.第一子像素

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2221

56.第二子像素

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2222

57.有机发光二极管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

24

58.阳极

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

241

59.第一阳极

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2411

60.第二阳极

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2412

61.空穴注入层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

242

62.空穴传输层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

243

63.有机发光层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

244

64.第一有机发光层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2441

65.第二有机发光层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2442

66.电子空穴对二次生成层

ꢀꢀꢀ

2443

67.空穴阻挡层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

245

68.电子传输层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

246

69.阴极

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

247

70.平坦层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

248

71.氟化锂层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

249

72.支撑结构

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

30

73.tft背板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40

74.基板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

42

75.驱动电路层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

44

76.平坦化层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

46

77.像素定义层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

48

78.第一像素定义层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

482

79.侧表面

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4822

80.凹陷部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4824

81.第二像素定义层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

484

82.顶表面

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4842

83.夹角

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

θ

84.像素限定孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

486

85.第一材料层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

52

86.硬掩膜层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

54

87.图案化的光阻层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

56

88.图案化的硬掩膜层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

58

89.共通层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

60

90.第一部分

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

61

91.第二部分

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

62

92.阻断部分

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

63

93.如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本技术。

具体实施方式

94.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描述。

95.本技术实施例提供一种终端,该终端可以为手机、显示器、平板电脑、车载电脑等具有显示界面的产品,以及智能手表、智能手环等智能显示穿戴产品。以下以终端为手机进行举例说明。

96.如图1所示,终端100包括盖板10、显示面板20及支撑结构30。盖板10界定终端100

的显示面。显示面板20用以显示画面。支撑结构30也称壳体或后盖或电池盖。盖板10和支撑结构30配合形成容置空间(图未示),显示面板20位于盖板10及支撑结构30之间的容置空间内。另,容置空间内还可以装设其他功能部件/电子元器件,如主板、电池等。

97.以下对显示面板20的结构进行说明。

98.如图2所示,显示面板20包括阵列排布的多个像素(pixel)22。每一像素22包括至少一个用于发出的可见光的子像素222。图2中,第一像素22中包括三个子像素222,分别为发红光的显示子像素r、发绿光的显示子像素g以及发蓝光的显示子像素b。

99.在本技术的一些实施例中,像素22中的三个子像素222发出的可见光分别为青色光、品红色光以及黄光。或者,在本技术的另一些实施例中,像素22中包括四个子像素222,该四个子像素222发出的可见光分别为红光、绿光、蓝光,以及白光。或者,在本技术的再一些实施例中,显示面板20为单色显示面板,其包括的子像素222均为发出相同颜色的可见光。例如,显示面板20中的各个子像素均为发绿光的子像素。即,对像素22中的子像素222的数量及发光颜色的组合不作限定。

100.在此基础上,为了使得上述子像素222能够发出可见光,在本技术的一些实施例中,显示面板20还包括多个有机发光二极管(organic light emitting diode,oled)24。每个oled 24与一个子像素222相对应,且每个oled 24位于与该oled 24对应的子像素222内,从而使得显示面板20能够实现自发光,无需设置背光源。显示面板20有源矩阵有机发光二极管(active matrix organic light emitting diode,amoled)显示面板,其具有色彩艳丽、对比度高、响应速度快等优势。在一些实施例中,显示面板20为柔性的oled显示面板,其还具有可弯曲、可变形的特点,在可弯折手机以及曲面显示等异形显示方面具有巨大潜力。

101.以下对上述oled 24在显示面板20中的设置方式进行举例说明。

102.oled 24之示例一

103.图3中示意性地画出了三个oled 24。如图3所示,每一oled 24包括有机发光层244及位于有机发光层244的相对两侧的阳极(anode)241和阴极(cathode)247。每一oled 24的阳极241为相互独立的,多个oled 24的阴极247为一个整层。

104.在本技术的一些实施例中,阳极241的材料可以为金属材料,例如铝(a1)、镁(mg)、银(ag)、镁银合金(mg/ag)等。镁银合金(mg/ag)中mg的比例例如在8%~12%之间。阴极247的材料可以为透明或半透明导电材料,例如,氧化铟锡(indium tin oxide,ito)、氧化铟锌(indium zinc oxide,izo)。在此情况下,阴极247透光,阳极241的透光率很小,因此oled 24发出的光线由阴极247所在的一侧出射。此时,oled 24为顶发射型发光器件。

105.在本技术的另一些实施例中,阳极241的材料可以为上述透明导电材料;阴极247的材料为上述金属材料。在此情况下,阳极241透光,阴极247的透光率很小,因此oled 24发出的光线由阳极241所在的一侧出射。此时,oled 24为底发射型发光器件。

106.基于此,向有机发光层244两侧的阳极241和阴极247施加电压后,从阳极241注入空穴,从阴极247注入电子,阳极241和阴极247中的载流子在有机发光层244中复合发生淬灭,从而使得有机发光层244发出光波辐射。此时,上述oled 24发光,具有多个上述oled 24的显示面板20进行画面显示。其中。同一像素22中,不同子像素222中的oled 24的有机发光层244的材料不同,使得不同子像素222中的oled 24发出颜色不同的可见光,例如红光、绿光或蓝光。图3中,发红光的子像素222的有机发光层244包括红色基底层(r prime,r’)及红

光发射层(r-emission layer,r-eml);发绿光的子像素222的有机发光层244包括绿色基底层(g prime,g’)及绿光发射层(g-emission layer,g-eml);发蓝光的子像素222的有机发光层244包括蓝色基底层(b prime,b’)及蓝光发射层(b-emission layer,b-eml)。每一个阳极241与一个子像素222相对应。

107.此外,为提高阳极241和阴极247中的载流子在有机发光层244中相遇的几率,以提高oled 24的发光效率,如图3所示,上述oled 24还包括空穴注入层(hole inject layer,hil)242、空穴传输层(hole transfer layer,htl)243、空穴阻挡层(hole block layer,hbl)245、电子传输层(electron transfer layer,etl)246。其中,空穴注入层242、空穴传输层243位于有机发光层244与阳极241之间。空穴阻挡层245、电子传输层246位于有机发光层244与阴极247之间,且依次靠近阴极247。即,图3中,oled 24中各膜层的层叠顺序依次为阳极241、空穴注入层242、空穴传输层243、有机发光层244、空穴阻挡层245、电子传输层246及阴极247。

108.此外,如图3所示,上述oled 24还包括位于阴极247上的平坦层(capping layer,cpl)248及位于平坦层248上的氟化锂(lif)层249。平坦层248能够提高oled 24微腔出光效率,氟化锂层249能够隔绝离子,以提高出光效率。

109.oled 24之示例二

110.示例二中的oled 24,其与示例一的oled 24的不同在于:示例二中,oled 24包括多个有机发光层。图4中示出了三个示例二中的oled 24。如图4所示,示例二中的每一oled 24包括第一有机发光层2441、第二有机发光层2442、及位于第一有机发光层2441、第二有机发光层2442之间的电子空穴对二次生成层2443。电子空穴对二次生成层2443也称电荷生成层(charge generation layer,cgl)。其中,电子空穴对二次生成层2443包括电子二次生成层(n-cgl)及空穴二次生成层(p-cgl)。n-cgl一般为有机物敏化剂,其可以包括金属镱(yb),当镱用于有机物的电子敏化剂中时,可以促进有机物释放电子。p-cgl中的p型材料掺杂剂可以为掺杂重量比例为3%的2,2'-(1,3,4,5,6,8,9,10-八氟-2,7-二亚基芘)双丙二腈,化学式如下:

[0111][0112]

即,图4中,oled 24中各膜层的层叠顺序依次为阳极241、空穴注入层242、空穴传输层243、第一有机发光层2441、电子空穴对二次生成层2443、第二有机发光层2442、空穴阻挡层245、电子传输层246及阴极247。该种结构的oled 24由于串联了更多的有机发光层,出光效率提升,在相同的电流密度下,亮度也更高。

[0113]

对于图3所示的oled 24中,空穴注入层242、空穴传输层243、空穴阻挡层245、电子

cut)而获得。为在侧表面4822中形成所需的底切的形状,像素定义层48可由多层材料构成。图5中,像素定义层48包括沿远离基板42的方向依次层叠设置的第一像素定义层482及第二像素定义层484。凹陷部4824形成在第一像素定义层482中。像素定义层48的顶表面4842形成在第二像素定义层484中,像素定义层48的顶表面4842为第二像素定义层484的远离基板42的表面。第一像素定义层482中存在底切形成的倒角,第二像素定义层484的顶表面4842包括与侧表面4822连接的弧面。

[0124]

在本技术的一些实施例中,弧面与基板42的上表面之间的夹角θ范围为5度~30度。或者说,弧面与oled 24的阳极241远离基板42的上表面之间的夹角θ范围为5度~30度。在一些实施例中,弧面与阳极241远离基板42的上表面之间的夹角θ小于等于15度。其中,如果弧面与oled 24的阳极241的上表面之间的夹角θ过小,会导致各个oled 24的阴极247在搭接过程断线;而如果该夹角θ过大,则不利于oled 24的出射光的发散。如此,当该夹角θ范围为5度~30度时,一方面可以实现阴极247缓慢搭接而不至于断线,另一方面还可以使oled 24获得更大的发散角,防止色偏及低灰阶色偏的现象发生。

[0125]

在本技术的一些实施例中,第二像素定义层484的制备步骤中,还可以通过半掩膜工艺一次构图形成位于第二像素定义层484上的支撑柱(图未示)。支撑柱用作支撑结构30,可以在蒸镀形成oled 24的过程中,有效的避免用于蒸镀形成oled 24发光器件的各功能层的蒸镀掩模板接触显示面板20,以提高显示面板20的产品良率。

[0126]

在本技术的一些实施例中,oled 24具有图3所示的结构。共通层包括空穴注入层242、空穴传输层243、空穴阻挡层245、电子传输层246及阴极247。当其设置于像素限定孔486内时,空穴注入层242、空穴传输层243、有机发光层244、空穴阻挡层245、电子传输层246依次形成于阳极241上。其中,空穴注入层242、空穴传输层243、空穴阻挡层245及电子传输层246中的至少一层被阻断,但是阴极247不会被阻断。

[0127]

具体地,空穴注入层242与像素定义层48、oled 24的阳极241直接接触。相邻的两个oled 24的阳极241远离基板42的上表面的基本位于同一平面内。如图5所示,定义第一像素定义层482的远离基板42的表面到oled24的阳极241的远离基板42的表面之间的高度为h。如图3和图4所示,定义空穴注入层242和空穴传输层243的高度之和为h

l

;定义空穴注入层242、空穴传输层243、有机发光层244、空穴阻挡层245及电子传输层246的高度之和为hh。其中,h

l

≤h≤hh。也就是说,第一像素定义层482的顶部到oled24的阳极241的上表面的高度为h,至少有机发光层244以下的共通层(空穴注入层242和空穴传输层243)的高度h

l

大于等于h,使得至少空穴注入层242和空穴传输层243被阻断。即,阻断的共通层60至少包括空穴注入层242和空穴传输层243。另外,阴极247与阳极241之间的膜层的高度为hh,其中h≤hh,使得各oled 24的阴极247构成的阴极247层为连续的膜层而不会被像素定义层48阻断。

[0128]

在本技术的另一些实施例中,oled 24具有图4所示的结构。共通层包括空穴注入层242、空穴传输层243、空穴阻挡层245、电子传输层246、阴极247以及电子空穴对二次生成层2443。当其设置于像素限定孔486内时,空穴注入层242、空穴传输层243、第一有机发光层2441、电子空穴对二次生成层2443、第二有机发光层2442、空穴阻挡层245、电子传输层246依次形成于阳极241上。其中,空穴注入层242、空穴传输层243、空穴阻挡层245、电子传输层246、电子空穴对二次生成层2443中的至少一层被阻断,但是阴极247不会被阻断。

[0129]

具体地,空穴注入层242与像素定义层48、oled 24的阳极241直接接触。相邻的两

个oled 24的阳极241远离基板42的上表面的基本位于同一平面内。定义第一像素定义层482的远离基板42的表面到oled 24的阳极241的远离基板42的表面之间的高度为h;定义空穴注入层242和空穴传输层243的高度之和为h

l

;定义空穴注入层242、空穴传输层243、有机发光层244(包括第一有机发光层2441、电子空穴对二次生成层2443及第二有机发光层2442)、空穴阻挡层245及电子传输层246的高度之和为hh;其中,h

l

≤h≤hh。也就是说,第一像素定义层482的顶部到oled 24的阳极241的上表面的高度为h,至少有机发光层244以下的共通层(空穴注入层242和空穴传输层243)的高度h

l

大于等于h,使得至少空穴注入层242和空穴传输层243被阻断。即,阻断的共通层60至少包括空穴注入层242和空穴传输层243。另外,阴极247与阳极241之间的膜层的高度为hh,其中h≤hh,使得各oled 24的阴极247构成的阴极247层为连续的膜层而不会被像素定义层48阻断。

[0130]

在本技术的一些实施例中,第一像素定义层482的顶部到oled 24的阳极241的上表面的高度h的范围为0.3μm~1μm。其中,如果h太小,则无法有效实现对共通层60的阻断,而如果h太大,则容易造成阴极247搭接过程中的开路(open)。

[0131]

在本技术的一些实施例中,平坦化层46可以为有机材料,例如,其可以为pi系有机材料。第一像素定义层482及第二像素定义层484的材料可以为有机材料或无机材料,例如,其可以为有机硅氧烷、硅氧化物(siox)、硅氮化物(sinx)、金属氧化物等。此外,需要说明的是,像素定义层48的数量不作限定,其也可以为大于两层的多层。

[0132]

综上,通过像素定义层48的结构设计,使得相邻的两个子像素222中的oled 24的至少部分共通层60被阻断,以减少相邻的子像素222之间的共通层60的侧向漏电,进而改善显示面板20发光串扰的问题,提升显示品质。

[0133]

本技术的一些实施例中,还提供上述显示面板的制备方法。根据不同需求,所述制备方法的步骤顺序可以改变,某些步骤可以省略或合并。如图6所示,该制备方法包括以下步骤。

[0134]

步骤s11:于一基板上形成多个阳极。

[0135]

步骤s12:于基板及阳极上形成像素定义层。

[0136]

步骤s13:于像素定义层及阳极上形成阻断的共通层。

[0137]

以下具体说明各个步骤。

[0138]

步骤s11:于一基板上形成多个阳极。

[0139]

在本技术的一些实施例中,形成阳极之前还包括,于所述基板上依次形成驱动电路层及平坦化层。

[0140]

如图7所示,平坦化层46位于驱动电路层44远离基板42的表面上。驱动电路层44例如包括阵列排布的像素驱动电路。每一像素驱动电路包括多个驱动tft。平坦化层46覆盖多个驱动tft。在本技术的一些实施例中,平坦化层46为有机材料,例如,可以使用pi系有机材料形成平坦化层46。

[0141]

如图8所示,步骤s11中形成的阳极241位于平坦化层46远离基板42的表面上。具体地,步骤s11中形成的阳极241具有多个,且多个阳极241间隔且呈阵列排布于平坦化层46上(图8中示例性地画出了一个)。平坦化层46开设有通孔(图未示),每一个阳极241通过平坦化层46上的一个通孔与一个驱动tft实现电性连接。在本技术的一些实施例中,阳极241可通过模内镶件注塑(in molding label,iml)形成。

[0142]

步骤s12:于基板及阳极上形成像素定义层。以下参图9至图13说明步骤s12。

[0143]

如图9所示,其包括于基板42及阳极241上形成一第一材料层52、一硬掩膜(hard mask)层54及一图案化的光阻层56。其中,第一材料层52可以为有机硅氧烷,其用于后续形成第一像素定义层482。硬掩膜层54例如为ito。硬掩膜层54也可以为其他材料,例如氮化硅、氧化硅、氧化铝等。

[0144]

如图10所示,以图9中的图案化的光阻层56为掩膜,刻蚀硬掩膜层54,得到一图案化的硬掩膜层58,图案化的硬掩膜层58暴露出部分第一材料层52。在一些实施例中,刻蚀硬掩膜层54的步骤可以为对ito进行湿蚀刻。

[0145]

如图11所示,以图案化的硬掩膜层58为掩膜,处理第一材料层52。其中,第一材料层52形成有暴露阳极241的像素限定孔486,且在像素限定孔486处,第一材料层52中形成有底切。具体地,可采用cl2/o2等离子体对第一材料层52进行灰化处理,调整刻蚀参数,以在第一材料层52中形成所需的底切,得到第一像素定义层482。

[0146]

如图12所示,形成第一像素定义层482后,去除图案化的硬掩膜层58。底切形成第一像素定义层482的凹陷部4824。

[0147]

如图13所示,于第一像素定义层482上形成第二像素定义层484。像素限定孔486延伸贯穿第二像素定义层484,第二像素定义层484包括相与第一像素定义层482的侧表面4822连接的顶表面4842。顶表面4842包括弧面。弧面与阳极241远离基板42的上表面之间的夹角θ(标注在图5中)范围为5度~30度。在一些实施例中,弧面与阳极241远离基板42的上表面之间的夹角θ小于等于15度。其中,形成第二像素定义层484可采用有机硅氧烷形成,该步骤中还包括使用氧化等离子体对阳极241进行灰化处理,以清除底切位置(也称倒角位置)的光阻。第一像素定义层482及第二像素定义层484构成像素定义层48。每一像素限定孔486暴露一个阳极241。

[0148]

步骤s13:于像素定义层及阳极上形成阻断的共通层。

[0149]

在形成像素定义层后,步骤s13包括于像素定义层上及多个阳极上依次形成空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、空穴阻挡层、电子传输层及阴极层。其中,空穴注入层、空穴传输层、空穴阻挡层、电子传输层及阴极层均为共通层,其为同时沉积/覆盖在各个子像素(如r/g/b)上面的功能层。此外,对于具有多个有机发光层的oled结构,有机发光层中还包括位于相邻的两个有机发光层之间的电子空穴对二次生成层。共通层包括电子空穴对二次生成层。

[0150]

在本技术的一些实施例中,由于像素定义层48的结构设置,使得上述共通层中的至少一层被像素定义层48阻断。该阻断的共通层包括空穴注入层、空穴传输层、空穴阻挡层、电子传输层、电子空穴对二次生成层中的一层或多层,但是不包括阴极层。即,阴极层为连续的膜层。该阻断的共通层包括位于每一阳极241上用于构成oled 24的一部分的部分及位于像素定义层48上的阻断部分。该阻断的共通层的位于阳极241上的部分与位于像素定义层48上的阻断部分由于像素定义层48而被阻断得以绝缘间隔。

[0151]

由于该阻断的共通层的位于每一阳极241上的部分与该阻断的共通层的位于像素定义层48上的部分为中断的,因此,该阻断的共通层的位于相邻的阳极241上的部分也是绝缘且间隔设置的。换句话说,定义相邻的两个子像素分别为第一子像素及第二子像素。定义第一子像素包括的oled为第一oled,第二子像素包括的oled为第二oled。定义第一oled的

阳极为第一阳极,第二oled的阳极为第二阳极。像素定义层48暴露第一阳极及第二阳极。阻断的共通层包括位于第一阳极上用于构成第一oled的一部分的第一部分、位于第二阳极上用于构成一第二oled的一部分的第二部分及位于像素定义层48上且由于像素定义层48而形成的阻断部分。第一部分与第二部分通过阻断部分得以绝缘间隔。如此,相邻的两个子像素中的oled的至少部分共通层为阻断的,减少了相邻的子像素之间的共通层的侧向漏电,改善了显示面板发光串扰的问题,提升了显示品质。

[0152]

以上实施例仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本技术的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本技术技术方案的精神和实质。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1