压电元件的制作方法

1.本公开涉及一种压电元件。

背景技术:

2.作为现有的压电元件,例如有日本实用新型公开昭63-187358号公报中记载的压电元件。该现有的压电元件具备在俯视时呈圆形状的压电素体。在压电素体中相互相对的一对主面,分别设置有比压电素体小一圈的形状的圆形的电极。在一个电极的区域内,设置有使压电素体的主面露出的开口部。该开口部作为用于识别电极的极性的标记而发挥功能。

技术实现要素:

3.在上述那样的压电元件中,为了得到期望的特性,需要充分确保成为活性部的区域(主要是相对于压电素体形成有电极的区域)。另一方面,若电极相对于压电素体的面积增大,则由电极引起的位移约束增大,其结果,振动效率有可能降低。

4.本公开是为了解决上述课题而完成的,其目的在于提供一种能够实现振动效率的提高的压电元件。

5.本公开的一个方面所涉及的压电元件具备:压电素体,其具有相互相对的第一主面和第二主面、及连结第一主面和第二主面的周面,并且在俯视时呈圆形;以及电极,其设置有第一主面和第二主面中的至少一个,电极的外缘部的厚度朝向该外缘部的边缘逐渐变小。

6.在该压电元件中,设置于压电素体的第一主面和第二主面中的至少一个的电极的外缘部的厚度朝向该外缘部的边缘逐渐变小。由此,既能够在电极的外缘部确保成为活性部的区域中的电极的厚度,又能够降低由电极引起的位移约束。因此,在该压电元件中,实现了振动效率的提高。

7.电极的外缘部的与压电素体为相反侧的角部也可以为带有圆弧的形状。通过这样的结构,既能够在电极的外缘部确保成为活性部的区域中的电极的厚度,又能够实现振动效率的最大化。

8.电极的外缘部的边缘也可以与第一主面和第二主面的外缘一致。在该情况下,在压电元件中,能够进一步扩大成为活性部的区域。即使在电极的外缘部的边缘位于第一主面和第二主面的外缘的位置情况下,由于电极的外缘部的厚度朝向该外缘部的边缘逐渐变小,由此能够充分地降低电极的位移约束,实现振动效率的提高。

9.也可以在电极设置有由使压电素体露出的开口部构成的极性显示部,开口部的电极的厚度朝向该开口部的边缘逐渐变小。作为极性显示部的开口部是成为非活性部的区域,无助于压电元件的位移。因此,通过使该开口部的电极的厚度朝向该开口部的边缘逐渐变小,从而能够保持压电元件的振动的均匀性。

10.开口部的中心也可以相对于压电素体的中心偏心。在该情况下,例如在压电元件

的检查工序中,能够使检查用的传感器的端子与电极的中心抵接。因此,能够担保工序的操作性。

11.开口部的中心也可以位于靠近压电素体的中心的位置。通过使无助于压电元件的位移的开口部不位于电极的外缘部侧的位置,从而能够担保压电元件的向径向的均匀的扩散振动。

附图说明

12.图1是本公开的一个实施方式所涉及的压电元件的俯视图。

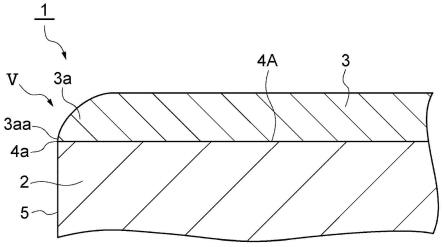

13.图2是图1的ii-ii线截面图。

14.图3是表示图1所示的压电元件的电极的外缘部的附近的主要部分放大截面图。

15.图4是表示图1所示的压电元件的极性显示部(开口部)的附近的主要部分放大截面图。

具体实施方式

16.以下,参照附图,对本公开的一个方面所涉及的压电元件的优选实施方式进行详细说明。

17.图1是本公开的一个实施方式所涉及的压电元件的俯视图。另外,图2是图1的ii-ii线截面图。图1及图2所示的压电元件1例如是作为超声波换能器的结构要素而使用的元件。超声波换能器是通过压电元件1产生超声波、或者检测压电元件1接收到的超声波的超声波收发装置。

18.在超声波换能器发出超声波的情况下,例如对压电元件1施加交流电压,压电元件1因该交流电压而连续地位移。根据压电元件1的位移,从超声波换能器产生超声波。在超声波换能器检测超声波的情况下,例如由于由收到的超声波引起的压电元件1的位移,在压电元件1产生电动势。通过电动势的产生来检测是否收到超声波,根据产生的电动势的大小来检测超声波的声压或声压级等。

19.如图1和图2所示,压电元件1具备压电素体2和一对电极3、3而构成。压电素体2整体上呈薄的圆盘状。即,压电素体2具有相互相对的第一主面4a和第二主面4b、及连结第一主面4a和第二主面4b的周面5,并且在俯视时呈圆形。

20.压电素体2通过层叠多个压电体层(未图示)而构成。各压电体层由压电材料构成。在本实施方式中,各压电体层由压电陶瓷材料构成。作为压电陶瓷材料,例如使用pzt[pb(zr、ti)o3]、pt(pbtio3)、plzt[(pb,la)(zr、ti)o3]或钛酸钡(batio3)。各压电体层例如由包含上述的压电陶瓷材料的陶瓷生片的烧结体构成。在实际的压电素体2中,各压电体层以无法识别各压电体层之间的边界的程度被一体化。

[0021]

电极3分别设置于压电素体2的第一主面4a及第二主面4b。主要设置于第一主面4a及第二主面4b的电极3、3间的压电素体2所位于的区域,作为以电致伸缩效应而伸缩的活性部发挥功能。电极3由导电性材料构成。作为导电性材料,例如使用ag、cu、ag-pd合金等。电极例如作为包含上述导电性材料的导电性膏体的烧结体而构成。

[0022]

电极3在俯视时呈圆形,与压电素体2的第一主面4a及第二主面4b同心地配置。在本实施方式中,电极3的外缘部3a的边缘3aa与第一主面4a及第二主面4b的外缘4a一致。即,

在本实施方式中,除了后述的极性显示部p(开口部11)的形成部分以外,成为压电素体2的第一主面4a的整个面以及第二主面4b的整个面被电极3覆盖的状态。电极3的外缘部3a不向压电素体2的周面5伸出,周面5成为未被电极3覆盖的状态。

[0023]

如图1所示,在第一主面4a侧的电极3设置有极性显示部p。极性显示部p例如由相对于电极3的直径足够小的圆形的开口部11构成。在开口部11中,第一主面4a露出。因此,极性显示部p能够根据电极3的颜色与从开口部11露出的第一主面4a的颜色的不同而容易地识别,发挥电极3、3的极性显示功能。

[0024]

在本实施方式中,开口部11的中心f2的位置成为从俯视时的压电素体2的中心f1的位置偏心的状态。通过使开口部11的中心f2从压电素体2的中心f1偏心,例如能够使压电元件1的检查用的传感器的端子与压电素体2的中心f1(即电极3的中心)抵接,能够担保该检查的操作性。另外,开口部11的中心f2优选位于靠近压电素体2的中心f1的位置。在图1的例子中,开口部11的中心f2位于比具有压电素体2的1/2的直径的圆形区域更靠内侧的位置。这样,通过使无助于压电元件1的向径向的位移的开口部11不位于电极3的外缘部3a侧,能够担保压电元件1的向径向的均匀的扩散振动。

[0025]

接着,对上述的电极3的结构进一步详细地进行说明。

[0026]

在压电元件1中,如图3所示,电极3的外缘部3a的厚度朝向该外缘部3a的边缘3aa逐渐变小。在图3的例子中,电极3的外缘部3a的与压电素体2为相反侧的角部v为带有圆弧的形状,由此,电极3的外缘部3a的厚度朝向该外缘部3a的边缘3aa逐渐变小。在图3中,仅示出了第一主面4a侧的电极3的外缘部3a,但第二主面4b侧的电极3的外缘部3a也成为同样的结构。

[0027]

角部v的圆弧的曲率没有特别限制,例如为1.8

×

105(1/m)~3.0

×

105(1/m)。角部v的圆弧的曲率可以为1.0

×

105(1/m)~5.0

×

105(1/m),也可以为1.5

×

105(1/m)~3.5

×

105(1/m)。另外,角部v的带有圆弧的区域的宽度(电极3的径向的宽度)例如为电极3的半径的0.067%~0.11%左右的宽度。该宽度可以为电极3的半径的0.05%~0.15%左右的宽度,也可以为0.06%~0.12%左右的宽度。

[0028]

另外,在压电元件1中,如图4所示,构成极性显示部p的开口部11的电极3的厚度朝向该开口部11的边缘11a逐渐变小。在图4的例子中,开口部11的内壁11b成为朝向开口部11的底部(从开口部11露出的第一主面4a)倾斜的平缓的倾斜面。由此,开口部11的电极3的厚度朝向该开口部11的边缘11a逐渐变小。

[0029]

开口部11的内壁11b相对于开口部11的底部(从开口部11露出的第一主面4a)的倾斜角度θ例如为2.3

°

~3.5

°

。倾斜角度θ可以为1.0

°

~5.0

°

,也可以为2.0

°

~4.0

°

。另外,开口部11的电极3的厚度也可以不是必须朝向开口部11的边缘11a一律变小的方式。例如也可以在开口部11的内壁11b的一部分存在平缓的隆起部分等。

[0030]

在本实施方式中,进行压电陶瓷材料的成型、脱粘合剂处理、烧成,进行第一主面4a和第二主面4b的研磨,由此得到压电素体2。接着,将压电素体2在厚度方向上层叠而形成圆筒体,例如通过无心研磨对压电素体2的周面5进行研磨。研磨周面5后,将圆筒体分离成各压电素体2。然后,在分离出的压电素体2的第一主面4a和第二主面4b分别印刷导电性膏体,通过进行该导电性膏体的烧结而形成电极3、3。

[0031]

导电性膏体的印刷例如可以使用丝网印刷。在该丝网印刷时,在第一主面4a侧的

电极3形成开口部11。通过印刷对开口部11图案化,并使开口部11的内壁成为朝向开口部11的底部倾斜的平缓的倾斜面,从而能够使开口部11的电极3的厚度朝向该开口部11的边缘11a而逐渐变小。另外,在导电性膏体的烧结时,通过该导电性膏体的凝集而作用有表面张力,从而能够使电极3的外缘部3a的与压电素体2为相反侧的角部v成为带有圆弧的形状。在形成电极3、3后,经过清洗和极化处理,得到上述的压电元件1。

[0032]

如以上说明的那样,在压电元件1中,设置于压电素体2的第一主面4a及第二主面4b中的至少一个的电极3的外缘部3a的厚度朝向该外缘部3a的边缘3aa逐渐变小。由此,在电极3的外缘部3a也能够确保成为活性部的区域中的电极3的厚度,并且能够降低由电极3引起的位移约束。因此,在该压电元件1中,实现了振动效率的提高。

[0033]

在压电元件1中,电极3的外缘部3a的与压电素体2为相反侧的角部v为带有圆弧的形状。通过这样的结构,在电极3的外缘部3a也能够确保成为活性部的区域中的电极3的厚度,并且能够实现振动效率的最大化。

[0034]

在压电元件1中,电极3的外缘部3a的边缘3aa与第一主面4a及第二主面4b的外缘4a一致。由此,在压电元件1中,能够进一步扩大成为活性部的区域。即使在电极3的外缘部3a的边缘3aa位于第一主面4a及第二主面4b的外缘4a的情况下,电极3的外缘部3a的厚度也朝向该外缘部3a的边缘3aa逐渐变小,由此能够充分地降低电极3的位移约束,实现振动效率的提高。

[0035]

在压电元件1中,由使压电素体2露出的开口部11构成的极性显示部p设置于第一主面4a侧的电极3。而且,该开口部11的电极3的厚度朝向该开口部11的边缘11a逐渐变小。作为极性显示部p的开口部11是成为非活性部的区域,无助于压电元件1的位移。因此,通过使该开口部11的电极3的厚度朝向该开口部11的边缘11a逐渐变小,从而能够保持压电元件1的振动的均匀性。

[0036]

本公开不限于上述实施方式。例如,在上述实施方式中,电极3的外缘部3a的边缘3aa与第一主面4a以及第二主面4b的外缘4a一致,但电极3的外缘部3a的边缘3aa也可以位于比第一主面4a以及第二主面4b的外缘4a靠内侧的位置。即,电极3的平面形状也可以形成为比第一主面4a及第二主面4b小一圈的圆形状。

[0037]

另外,在上述实施方式中,电极3的平面形状为圆形,但电极3的平面形状不限于此,也可以是矩形、椭圆形、多边形等其它形状。第一主面4a侧的电极3的平面形状与第二主面4b侧的电极3的平面形状也可以互不相同。

[0038]

在上述实施方式中,电极3的外缘部3a的与压电素体2为相反侧的角部v为带有圆弧的形状,但只要电极3的外缘部3a的厚度朝向该外缘部3a的边缘3aa逐渐变小,也可以是其它方式。例如,也可以是如开口部11的内壁11b那样,形成有朝向电极3的外缘部3a的边缘3aa倾斜的平缓的倾斜面的方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1