一种大共鸣大张力竹笛的制作方法

1.本发明涉及一种大共鸣大张力竹笛。

背景技术:

2.物体分部分振动所产生的音称为泛音,泛音音量小,人耳不容易听见,但并不代表不存在,音和泛音的总和称为复合音。每个音都是由基音和泛音构成的的复合音。发声体有各种频率不同的振动模式,那么各种振动模式对应的频率也就有对应的音。把基音和各个泛音列在乐谱上组成的音列,就是分音列分音列中各音也就有了自己的名字:即第一分音(基音)、第二分音(第一泛音)、第三分音(第二泛音)

……

依此类推。

3.那么要把这些音列在乐谱上,自然先要知道它们的音高才是。我们先从各音的频率上入手:之前我们在弦振动的分析出已经推导出,对于一长为l的均匀弦,其第n种振动模式(即对应第n分音)的频率为na/2l,其中a是弦上的波速,与弦本身的性质有关。也就是说第n分音的频率为基音的n倍。

4.如以大字组c为基音:第一泛音(第二分音),用上述方法模拟下基音频率2倍的音,会发现:刚好比基音高纯八度。以c为基音的话,第一泛音就是小字组的c。第二泛音(第三分音),如法炮制,听出来相比第一泛音高了纯五度,在这里就是c上方纯五度g。第三泛音(第四分音)一听,又比第一泛音高了纯八度。这是理所当然的,因为第三泛音频率是基音的4倍,自然就是第一泛音的2倍,和第一泛音与基音的关系一样,当然就是再高八度了。这里就是小字一组的c1。第四泛音(第五分音),与第三泛音频率比为5:4,比第三泛音高大三度,这里就是e1。第五泛音(第六分音),比第四泛音高小三度,即比第三泛音高纯五度。又出现了一个相同的音程。因为第二泛音和第一泛音频率比为3:2,第五泛音和第三泛音频率比为6:4=3:2,所以和第三泛音相比就是高了纯五度——就是g1。第六泛音(第七分音)和第五泛音(第六分音)频率比为7:6,这个频率比其实并不好对应,由于和6:5相对接近(1.1666666

……

和1.2

……

),一般就认为比第五泛音高小三度了(实际要略小一些),记为b1。第七泛音(第八分音)频率为基音的8倍,我也就不多说了,毫无疑问,它比第三泛音又高纯八度,即c2。第八泛音(第九分音)与第七泛音(第八分音)频率比为9:8。第九泛音(第十分音)与第八泛音(第九分音)频率比为10:9。

5.这两个频率比其实也很接近(1.125和1.111111111

……

)。在以分音列为基础的律制——纯律中,这两组音的关系都被看作全音,前者叫大全音,后者叫小全音。不过要在分音列中定它们的位并不难:第八泛音(第九分音)与第五泛音(第六分音)频率比为9:6=3:2,第九泛音(第十分音)与第七泛音(第八分音)频率比为10:8=5:4,前一个又是纯五度,后一个与第四泛音和第三泛音的关系一样,即大三度。所以一个是g1上方纯五度d2,一个是c2上方大三度e2。

6.后面的音分得越来越细,很多都是采用近似了。在第十六分音(第十五泛音,小字三组c3)之前,也就第十一、十三、十四泛音(十二、十四、十五分音)有出现和之前重复的关系,各位可自行分析。另外,第十五和第十六分音(第十四和第十五泛音)则是纯律中的半音

关系。

7.泛音决定的就是我们一直不太好理解的概念——音色。随各个振动模式的叠加系数不同,或说泛频所占成分的不同,叠加出的波形也就各式各样(当然理工科同学都知道,这其实就是傅里叶级数展开。对任一周期性的波作傅里叶展开,第一项系数最大是很自然的事,所以基频分量成分最大也就不足为奇了),所以泛音的意义就在这里——发声体振动时各泛音成分的多少决定了发声体发音的音色,共鸣和张力。而市面上也没有一款大共鸣大张力竹笛;本技术人在此基础上提出进一步的改良,设计一款大共鸣大张力竹笛,以满足现有市场的需求。

技术实现要素:

8.本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种大共鸣大张力竹笛,整合竹笛的泛音排列,并在五度泛音加两个音分,便可以获得更大共鸣和更大张力的竹笛。

9.为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

10.一种大共鸣大张力竹笛,其特征在于:包括笛筒,所述笛筒包括彼此插接式连接的前笛管和后笛管,在所述前笛管上设有吹孔;在所述后笛管上第一音孔、第二音孔、第三音孔、第四音孔、第五音孔和第六音孔;在所述后笛管末端分别设有后出音孔和前出音孔;

11.其中:

12.筒音:e-e1-b1(+2音分)-e2-g2-e3;

13.一孔:f-f1-c1-f2(+2音分);

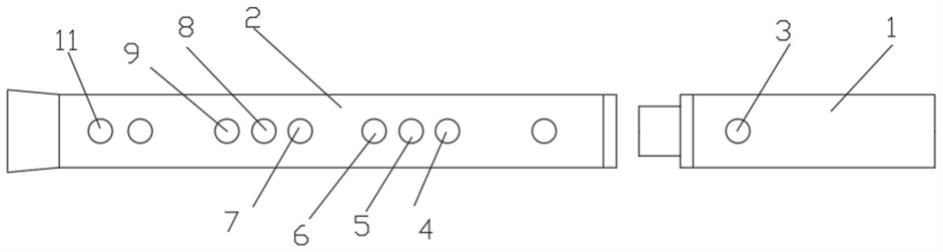

14.二孔:g-g1-d1(+2音分)-g2

15.三孔:a-a1-e1(+2音分);

16.四孔:bb-bb1-f1(+2音分);

17.五孔:c1-c2-g2(+2音分);

18.六孔:d1-d2。

19.对本发明做进一步优选,所述笛筒中六孔长度为202mm,五孔长度为230.5mm,四孔长度为266.7mm,三孔长度为314.6mm,二孔长度为338.4mm或者为381.1,所述筒音长度为452mm,分别在各长度的三分之二处扩大0.10-0.12mm。

20.与现有技术相比本发明所达到的有益效果是:

21.本发明使得泛音叠合更加准确,在加压的过程中层次丰富,以获得大共鸣,大张力的效果,比传统的笛子音量更大。

22.由上可知,本发明能够解决现有技术中存在的不足之处,整合竹笛的泛音排列,并在五度泛音加两个音分,便可以获得更大共鸣和更大张力的竹笛。

附图说明

23.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

24.在附图中:

25.图1是本发明的结构示意图;

26.图2是本发明中后笛管的示意图。

具体实施方式

27.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

28.如图1-2所示,本发明涉及一种大共鸣大张力竹笛,其特征在于:包括笛筒,所述笛筒包括彼此插接式连接的前笛管1和后笛管2,在所述前笛管1上设有吹孔3;在所述后笛管2上第一音孔4、第二音孔5、第三音孔6、第四音孔7、第五音孔8和第六音孔9;在所述后笛管2末端分别设有后出音孔10和前出音孔11。其中:本发明以大a调竹笛音序排列,以实际出音,音名书写来说明,筒音:e-e1-b1(+2音分)-e2-g2-e3;一孔:f-f1-c1-f2(+2音分);二孔:g-g1-d1(+2音分)-g2;三孔:a-a1-e1(+2音分);四孔:bb-bb1-f1(+2音分);五孔:c1-c2-g2(+2音分);六孔:d1-d2。

29.本发明所述笛筒中六孔长度为202mm,五孔长度为230.5mm,四孔长度为266.7mm,三孔长度为314.6mm,二孔长度为338.4mm或者为381.1,所述筒音长度为452mm,分别在各长度的三分之二处扩大0.10-0.12mm。

30.本发明变化原理:按调性c、d、e、f、g、a、降b,小c。分别在各发音孔发出的音以纯八度,纯五度,纯四度,大三度,小二度叠加。其他调门:如倍大d、大f、大g、c,d降e、e、f、g、小a,小降b,小c,不一一举例,原理相同。

31.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1