可精细调弦的阮的制作方法

1.本技术涉及阮技术领域,具体而言,涉及一种可精细调弦的阮。

背景技术:

2.阮是中国传统乐器,是人民喜爱的弹拨乐器,有着广阔的音域和丰富的表现力。传统阮由琴头、琴颈、琴身、弦轴和琴弦等部分组成。琴身是一个呈扁圆形的共鸣箱,由面板、背板和框板胶合而成。弦轴有4个,除用普通弦轴外,也可用齿轮铜轴。琴弦使用丝弦、肠衣弦或金属弦。目前,阮主要用于专业演奏领域,较少用于中小学普及教学和业余爱好者演奏。

3.其原因是阮在使用时,需要先进行调弦才能演奏,传统普通弦轴容易松懈,很容易导致音不准。齿轮铜轴相比较传统弦轴来说稳定性更强,但是每次演奏时还需要精细调弦,而上弦和调弦需要专业的听觉能力和专业技术,这对于中小学生和业余演奏者来说,是一个难题。

技术实现要素:

4.本技术的主要目的在于提供一种可精细调弦的阮,以解决相关技术中的阮的精细调弦操作难度较高,调弦不便的问题。

5.为了实现上述目的,本技术提供了一种可精细调弦的阮,该可精细调弦的阮包括:琴头、琴杆、琴身、琴弦、复手和精调机构;其中,

6.所述琴头、琴杆、琴身依次连接,所述复手设于所述琴身上,所述精调机构设于所述复手上;

7.所述精调机构包括固定部和调节部,所述固定部与所述复手固定连接,所述调节部沿所述琴弦的延伸方向设置,所述调节部与所述固定部螺纹连接,所述琴弦的上端与所述琴头固定连接,下端与所述调节部固定连接,通过转动所述调节部可调节所述琴弦的松紧。

8.进一步的,琴杆上设置有上山口,所述复手上设置有下山口,所述琴弦的下端绕过所述下山口后与所述调节部固定连接。

9.进一步的,调节部的端部开设有穿弦孔,所述琴弦的下端穿过所述穿弦孔并固定。

10.进一步的,调节部的轴线与琴弦的延伸方向重合,或所述调节部的轴线垂直于琴身的面板。

11.进一步的,精调机构设置为多个并沿多个琴弦的分布方向依次布置,所述精调机构的数量与琴弦的数量对应。

12.进一步的,复手上沿琴弦的延伸方向开设有安装孔,所述固定部固设于所述安装孔内,调节部远离所述琴弦的一端延伸出所述安装孔。

13.进一步的,固定部为固设于所述安装孔内的螺纹管,所述调节部为与所述螺纹管螺纹连接的调节螺杆;

14.所述调节螺杆的第一端与所述琴弦连接,第二端延伸出所述安装孔后设置有调节旋钮。

15.进一步的,琴杆与所述琴身为可拆卸结构。

16.进一步的,琴杆朝向所述琴身的一端设置有插接件或插接槽,所述琴身朝向所述琴杆的一端设置有插接槽或插接件;所述琴杆和琴身通过插接件和插接槽可拆卸连接。

17.进一步的,琴身上设置有可插拔的定位销,所述定位销贯穿所述插接件和插接槽。

18.进一步的,琴杆与所述琴身通过转轴铰接,以使所述琴杆可旋转折叠至所述琴身的上表面。

19.在本技术实施例中,通过设置琴头、琴杆、琴身、琴弦、复手和精调机构;其中,琴头、琴杆、琴身依次连接,复手设于琴身上,精调机构设于复手上;精调机构包括固定部和调节部,固定部与复手固定连接,调节部沿琴弦的延伸方向设置,调节部与固定部螺纹连接,琴弦的上端与琴头固定连接,下端与调节部固定连接,达到了仅需转动调节部,即可控制琴弦拉紧或放松,由于螺纹咬合的连接也提高了调音的精准性的目的,从而实现了使调弦操作更加简单便捷,降低精细调音的难度,提高该类型阮的普及率的技术效果,进而解决了相关技术中阮的精细调弦操作难度较高,调弦不便的问题。

附图说明

20.构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,使得本技术的其它特征、目的和优点变得更明显。本技术的示意性实施例附图及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

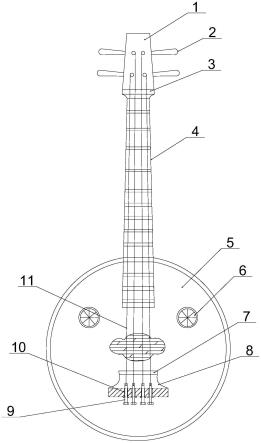

21.图1是根据本技术实施例的结构示意图;

22.图2是根据本技术实施例中复手的结构示意图;

23.图3是根据本技术实施例中琴身的另一结构示意图;

24.图4是根据本技术实施例中琴杆和琴身可拆卸的结构示意图;

25.图5是根据本技术实施例中琴杆和琴身另一可拆卸的结构示意图;

26.图6是根据本技术实施例中琴杆和琴身可折叠的结构示意图;

27.图7是根据本技术实施例中调节部的另一结构示意图;

28.其中,1琴头,2琴轴,3上山口,4琴杆,5琴身,6出音孔,7下山口,8复手,9调节部,91穿弦孔,92调节螺杆,10固定部,101螺纹管,11琴弦,12调节旋钮,13保护框,14插接槽,15插接件,16连接座,17转轴,19定位销。

具体实施方式

29.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。

30.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用

的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。

31.在本技术中,术语“上”、“下”、“内”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本技术及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。

32.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。

33.此外,术语“设置”、“设有”、“连接”、“固定”等应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

34.另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。

35.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

36.目前的阮在使用时,需要先进行调弦才能演奏,传统普通弦轴容易松懈,很容易导致音不准。齿轮铜轴相比较传统弦轴来说稳定性更强,但是每次演奏时还需要精细调弦,而上弦和调弦需要专业的听觉能力和专业技术,这对于中小学生和业余演奏者来说,是一个难题,导致阮的普及率较低。

37.因此,为解决上述技术问题,如图1至图3所示,本技术实施例提供了一种可精细调弦的阮,该可精细调弦的阮包括:琴头1、琴杆4、琴身5、琴弦11、复手8和精调机构;其中,

38.琴头1、琴杆4、琴身5依次连接,复手8设于琴身5上,精调机构设于复手8上;

39.精调机构包括固定部10和调节部9,固定部10与复手8固定连接,调节部9沿琴弦11的延伸方向设置,调节部9与固定部10螺纹连接,琴弦11的上端与琴头1固定连接,下端与调节部9固定连接,通过转动调节部9可调节琴弦11的松紧。

40.在本实施例中,阮主要由琴头1、琴杆4、琴身5、琴弦11、复手8和精调机构组成,琴头1、琴杆4、琴身5和琴弦11的结构与相关技术中的阮类似,复手8作为琴弦11下端的固定基础和精调机构的安装基础。精调机构主要由固定部10和调节部9两部分组成。如图2所示,固定部10为额外安装在复手8上的结构,固定部10可为多种形式,例如开设有内螺纹的螺纹管101、螺纹座等等。调节部9安装在固定部10上作为活动件与固定部10采用螺纹连接的方式,在调节部9旋转时,可同时产生直线位移。本实施例中调节部9产生的直线位移的方向为琴弦11的延伸方向。以琴弦11纵向延伸为例,调节部9设置为可沿纵向直线移动。可以理解的,调节部9也可呈一定的倾斜角度。

41.如图1所示,琴弦11的上端固定在琴头1上,下端延伸至复手8的位置并与调节部9固定连接。可通过转动调节部9,利用调节部9的直线位移来控制琴弦11的松紧。当演奏者利用琴头1的琴轴2调好琴弦11,在演奏前还需要精细调整音的细微高低时,可以旋转调节部9进一步调节琴弦11的松紧,从而调整音高。在中小学音乐课堂教学中,教师调好琴弦11,学生在课堂中反复演奏,可能会出现音的细微偏差,这时学生无需借助教师的帮助,可以自己旋转精细调弦钮进行矫正音高,这能够大大降低该类型阮的调弦难度,提高阮在中小学音乐教育和业余演奏中的普及率。

42.如图1和图3所示,本实施例对琴头1的结构进行具体说明:

43.琴头1上安装有琴轴2、齿轮铜轴轴芯和遮盖板(图上未示出)。琴弦11的第一端固定在琴头1上,通过转动琴轴2可对琴弦11进行初步的调整。为降低琴头1的重量,本实施例中琴头1采用实木薄片状琴头1,形状如平整书卷头或凤尾头等。实木薄片状琴头1重量较轻,和琴身5相匹配,演奏时左手没有负重感,没有头重脚轻的感觉,能够充分发挥左手演奏的表现力。木质琴轴2与齿轮铜轴轴芯配套,呈上下行对称排列,用于固定琴弦11的一端,优选为4个或2个等。

44.齿轮铜轴轴芯固定在琴头1的面板上,面部与底部有裸露的轴芯部分,可采用镂空雕花薄片遮盖板遮盖,既达到美观和装饰的作用,又能够体现中国传统文化的审美意蕴。

45.如图1所示,本实施例对琴杆4和琴身5的结构进行具体说明:

46.琴杆4设置在琴的中部,连接琴头1与琴身5,琴杆4上粘有指板,指板上嵌有若干个音品,品按十二平均律装置,优选为19品,半音俱全,可任意转调。

47.琴身5设置在琴的底部,琴身5是一个呈扁圆形的共鸣箱,由面板、背板和侧板胶合而成。面板上方开有两个音孔6,形状如圆形、花型等形状的音窗,音窗上方盖着镶有镂空雕花的盖板或直接在琴身的面板上镂空形成音孔6,起到美观和装饰的作用。音孔6可设置为三个,其中一个位于琴弦11的两侧,另一个位于琴身5的中部。

48.面板上对应拨子演奏的区域,粘贴有防护层,通过防护层可保护面板在演奏时不受拨子的划伤。该防护层可为具有民族风格的图形,同时也能起到装饰作用,体现中国元素。

49.如图1所示,为使琴弦11在安装时能够被绷紧,本实施例中的琴杆4上设置有上山口3,复手8上设置有下山口7,琴弦11的第二端绕过下山口7后与调节部9固定连接。

50.如图2所示,由于琴弦11为柔性结构,因此为便于琴弦11与调节部9的连接,本实施例在调节部9的端部开设有穿弦孔91,琴弦11的下端穿过穿弦孔91并固定。具体的,琴弦11的下端在绕过穿弦孔91后可通过绑绳固定,或者通过其他的锁紧件进行固定。

51.在本实施例中,琴弦11的绷紧和放松均通过调节部9的转动来实现,因此调节部9在复手8的安装位置具有至少两种形式,其中一种为调节部9的轴线与琴弦11的延伸方向重合(如图1和图2所示),此时转动调节部9即可向外拉动琴弦11或向内放松琴弦11。当调节部9采用该方式布置时,虽然能够实现琴弦11的松紧调节,但是由于会与琴身5的面板贴近,因此在调节时不容易转动调节部9。因此本实施例采用调节部9的另一种安装形式,即调节部9的轴线垂直于琴身5的上表面(如图7所示)。在采用该安装形式时,琴弦11可缠绕在调节部9上或者以不缠绕的方式连接。当以不缠绕的方式进行连接时,转动调节部9实质改变的是琴弦11的下压深度,当琴弦11下压越深则越紧绷,反之则越松。当以缠绕的方式进行连接时,转动调节部9将同时调整琴弦11在调节部9上的缠绕长度和下压深度。

52.如图2所示,由于琴弦11一般会设置为多根,因此本实施例中的精调机构设置为多个并沿多个琴弦11的分布方向依次布置,精调机构的数量与琴弦11的数量对应。以琴弦11数量为四根为例,精调机构也设置为四个,即复手8上安装有四个固定部10和四个调节部9,每个调节部9和固定部10对应一根琴弦11。

53.如图2所示,为便于固定部10在复手8上的安装以及减小安装后的体积,本实施例在复手8上沿琴弦11的延伸方向开设有安装孔,固定部10固设于安装孔内,为便于琴弦11与

调节部9连接,以及实现转动调节部9的操作。本实施例中的调节部9的两端均延伸出安装孔,即调节部9上用于使用者调节操作的一端延伸出复手8一段距离。

54.在本实施例中固定部10为固设于安装孔内的螺纹管101,调节部9为与螺纹管101螺纹连接的调节螺杆92;调节螺杆92的第一端延伸出安装孔后与琴弦11连接,第二端延伸出复手8后设置有调节旋钮12,调节旋钮12可与调节螺杆92一体形成,整体为螺栓结构。为进一步提高美观性,以及保护调节螺杆92的螺纹,复手8上还安装有保护框13,调节螺杆92的螺纹部分位于保护框13内,调节旋钮12位于保护框13外。

55.现有的大阮、中阮音色柔和,优美,但是琴身太大,对于中小学生和业余爱好者来说,不容易怀抱演奏,而小阮的琴身大小刚好适合,适合大多数人怀抱演奏,但是音色过于明亮,尖细,导致中小学生和业余爱好者不是太喜欢,也不适合边演奏边演唱,导致普及率低。因此,为解决该技术问题,本实施例中的阮采用小阮,并在小阮的琴身内做类似于大阮、中阮琴身的结构,即将琴身设置为双层共鸣箱,共鸣箱内设置v型或u型的结构,使得小阮的音色能更为柔和、优美。

56.为使小阮能够便于携带,本实施例中琴杆4与琴身5为可拆卸结构,以提高乐器的便携性。琴杆4与琴身5的可拆卸连接结构可为多种形式,例如将琴杆4和琴身5直接通过螺丝进行连接,或者琴杆4和琴身5滑动卡接,或者琴杆4和琴身5插接,或者琴杆4和琴身5通过磁铁吸附连接等等。

57.如图4至图5所示,本实施例中以琴杆4和琴身5以插接的方式实现可拆卸连接为例进行说明:

58.琴杆4朝向琴身5的一端设置有插接件15,琴身5朝向琴杆4的一端设置有插接槽14,在安装时利用插接件15和插接槽14对接实现琴杆4和琴身5的连接。插接件15可为固定在琴杆4上的金属结构或为与琴杆4一体的木质结构或者为固定在琴杆4上的塑料结构。同理,插接件15也可设置为琴身5上,对应的插接槽14便需要开设在琴杆4上。

59.插接件15和插接槽14具有唯一匹配的关系,如图5所示,插接槽14可设置为上下贯通的通槽结构,也可如图4所示,设置为封闭槽结构。以插接的方式实现琴杆4和琴身5的可拆卸连接时还需要考虑在连接后整体结构的稳定性。因此可考虑外加固定件的方式来使二者的连接更为稳定,例如,如图5所示,琴身5上设置有可插拔的定位销19,定位销19贯穿插接件15和插接槽14。

60.或者如图4所示,插接件15为塑料结构,其包括直杆部分和球形部分,球形部分具有一定的向内形变的能力,而插接槽14内具有与该球形结构匹配的球形槽,球形结构的直径略大于插接件15的直杆部分的直径,在连接时插接件15的球形部分能够塞入插接槽14内并与球形槽配合实现提高结构稳定性的目的。

61.为减小在不适用时乐器的体积,除了使琴身5与琴杆4可拆卸的结构以为,还可使琴杆4能够折叠至琴身5上。因此,如图6所示,本实施例中的琴杆4与琴身5通过转轴17铰接,以使琴杆4可旋转折叠至琴身5的上表面。具体的,可在琴杆4和琴身5的相对面安装合页,通过调整合页的安装位置来使琴杆4可向上翻转折叠至琴身5上。

62.同时,由于单独通过合页或转轴17来实现可折叠的结构依然会使得琴身5和琴杆4在展开后结构不够稳定,因此也需要额外的锁定结构来连接展开后的琴身5和琴杆4,本实施例中在琴身5和琴杆4的下端安装连接座16,连接座16之间通过螺栓进行连接,或者通过

卡扣件进行卡接等等。

63.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1