一种变焦透镜与射灯的制作方法

1.本实用新型涉及透镜技术领域,尤其涉及一种变焦透镜与射灯。

背景技术:

2.随着led射灯在各个照明场景的应用越来越多,射灯的研发也趋向于体积越小,光斑角度变化越多,使用方便等特点靠近,因此变焦透镜应用在射灯上也越来越普遍,现阶段市面上主要是选用类似舞台灯的凸透镜或者采用tir透镜与凸透镜结合的方式来控制光斑的大小,采用凸透镜时,可以根据灯珠与透镜的焦距,来控制光斑的大小,即角度的大小,但采用上述方式用料角度,且如图18所示,经凸透镜聚焦后出射光线仍较为发散,光线的利用率低,损光严重,且光斑边缘黄斑严重,而采用tir透镜与凸透镜结合的方式来控制光斑的大小,变焦距离长,导致透镜体积增大,不利于灯具小型化,其如图19所示,变焦过程光斑容易产生黑洞。

技术实现要素:

3.为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的之一在于提供一种变焦透镜,其体积小,光线的利用率高。

4.本实用新型的目的之二在于提供一种射灯。

5.本实用新型的目的之一采用如下技术方案实现:

6.一种变焦透镜,包括入射面与出射面,所述入射面上设置有环形部与聚焦部,所述聚焦部设置在所述环形部的圆心,所述环形部包括同心设置的第一环与第二环,所述第一环设置在所述聚焦部外侧,所述第二环设置有多个,且多个所述第二环依次等距设置在所述第一环外侧;

7.所述第一环包括一垂直于入射面的第一表面及与所述第一表面相交的第二表面,所述第一表面与所述第二表面相交呈背向所述入射面的第一锐角,所述第二环包括一垂直于入射面的第三表面及与所述第三表面相交的第四表面,所述第三表面与所述第四表面相交呈背向所述入射面的第二锐角,所述第一锐角大于所述第二锐角。

8.进一步地,所述出射面由多个鳞片拼接而成。

9.进一步地,所述鳞片呈多边形状或鱼鳞状设置。

10.进一步地,所述入射面为朝向出射面凹陷的曲面,所述曲面中心为所述环形部的圆心。

11.进一步地,包括本体,所述本体下表面形成所述入射面,所述本体的上表面形成所述出射面,所述本体外缘形成有用于安装所述本体的固定板。

12.本实用新型的目的之二采用如下技术方案实现:

13.一种射灯,包括灯体与上述变焦透镜,所述灯体上设置有安装槽,所述安装槽内安装有led灯珠,所述变焦透镜安装于所述安装槽槽口,且所述变焦透镜的入射面朝向所述led灯珠。

14.相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

15.设置的第一表面、第二表面、第三表面、第四表面及聚焦部配合,能够缩小射入光线的射出角度,从而避免出射面射出光线角度过大,光线过于分散,无法集中在被照射物体上,光线利用率差,同时,本申请采用只在入射面上设置有环形部与聚焦部,以形成类似菲涅尔透镜结构,体积小,用料少。

附图说明

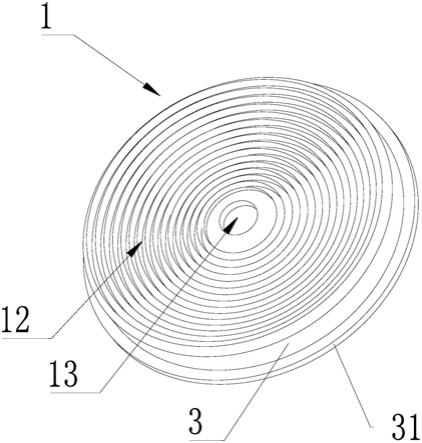

16.图1为本实用新型的一种变焦透镜的结构示意图;

17.图2为本实用新型的一种变焦透镜另一角度的结构示意图;

18.图3为本实用新型的一种变焦透镜的剖视图;

19.图4为本实用新型的一种变焦透镜光线射入入射面时的光线路径图;

20.图5为本实用新型的一种变焦透镜光线射入第一表面时的光线路径图;

21.图6为本实用新型的一种变焦透镜使用时的光线路径图;

22.图7为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验一时的光线出射图;

23.图8为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验一时的光强分布直角坐标图;

24.图9为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验一时的光强分布极坐标图;

25.图10为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验一时的模拟光斑;

26.图11为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验二时的光线出射图;

27.图12为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验二时的光强分布直角坐标图;

28.图13为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验二时的光强分布极坐标图;

29.图14为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验二时的模拟光斑;

30.图15为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验三时的光强分布直角坐标图;

31.图16为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验三时的光强分布极坐标图;

32.图17为本实用新型的一种变焦透镜模拟实验三时的模拟光斑;

33.图18为现有凸透镜使用时的光线出射图;

34.图19为现有tir透镜与凸透镜的组合透镜使用时的光线出射图。

35.图示:1、入射面;12、环形部;121、第一环;1211、第一表面;1212、第二表面;122、第二环;1221、第三表面;1222、第四表面;13、聚焦部;2、出射面;3、本体;31、固定板。

具体实施方式

36.下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

37.如图1

‑

3所示的一种变焦透镜,包括入射面1与出射面2,入射面1上设置有环形部12与聚焦部13,聚焦部13设置在环形部12的圆心,环形部12包括同心设置的第一环121与多个第二环122,第一环121设置在聚焦部13外侧,多个第二环122依次等距设置在第一环121外侧;本申请中第二环122之间的间距设置为能够利用图6中h和e之间光线的宽度。

38.第一环121包括一垂直于入射面1的第一表面1211及与第一表面1211相交的第二表面1212,第一表面1211与第二表面1212相交呈背向入射面1的第一锐角,第二环122包括

一垂直于入射面1的第三表面1221及与第三表面1221相交的第四表面1222,第三表面1221与第四表面1222相交呈背向入射面1的第二锐角,第一锐角大于第二锐角。

39.工作时,光源射出的是立体角为40度的光线将进入聚焦部13及第一环121中,经第一环121及聚焦部13汇聚后从出射面2射出,立体角大于40的光线将进入多个第二环122中,由第二环122汇聚后从出射面2射出,具体地,如图4

‑

6所示,光线分别从第一表面1211、第三表面1221及聚焦部13射入,由第一表面1211射入的光线将折射至第二表面1212,再由第二表面1212全反射后由出射面2射出,由第三表面1221射入的光线将折射至第四表面1222,再由第四表面1222全反射至出射面2射出,由聚焦部13射入光线将折射后从出射面2射出,设置的第一表面1211、第二表面1212、第三表面1221、第四表面1222及聚焦部13配合,能够缩小射入光线的射出角度,从而避免出射面2射出光线角度过大,光线过于分散,无法集中在被照射物体上,光线利用率差,同时,本申请采用只在入射面1上设置有环形部12与聚焦部13,以形成类似菲涅尔透镜结构,体积小,用料少。

40.优选地,本申请中出射面2可由多个鳞片拼接而成,从而使得通过出射面2射出光线能够分为多角度射出进行混光,从而避免光线过于集中出现光斑。

41.更优选地,本申请中鳞片呈多边形状或鱼鳞状设置,混光效果好。

42.优选地,入射面1为朝向出射面2凹陷的曲面,以能够对进入光线进行分散,避免光线过于集中,出现光斑,曲面中心为环形部12的圆心,

43.此外,本申请变焦透镜还包括本体3,本体3下表面形成入射面1,本体3的上表面形成出射面2,本体3外缘形成有用于安装本体3的固定板31,以方便本体3的安装。

44.模拟实验

45.实验一

46.图7为模拟本申请透镜与led灯珠的距离d为17.5mm时,光束角为13度时的光线出射图,图8为光强分布直角坐标图,图9为光强分布极坐标图,图10为模拟光斑。

47.从图7

‑

10所示可以发现,光线通过本申请透镜时,光线角度明显变小,照明范围较为集中,不会大面积扩散,且照射在物体上时光线较为均匀,存在部分光斑。

48.实验二

49.图11为模拟本申请透镜与led灯珠的距离d为12.5mm时光束角为25度时的光线出射图,图12为光强分布直角坐标图,图13为光强分布极坐标图,图14为模拟光斑。

50.从图11

‑

14所示可以发现,光线通过本申请透镜时,光斑范围随明显增大,但照明范围仍较为集中,不会大面积扩散,且照射在物体上时光线较为均匀,不存在光斑。

51.实验三

52.本实验为模拟本申请透镜与led灯珠的距离d为7.5mm时光束角为34度时的光线出射图,图15为光强分布直角坐标图,图16为光强分布极坐标图,图17为模拟光斑。

53.从图15

‑

17所示可以发现,光线通过本申请透镜时,光斑范围随明显增大,光线较为集中在中间位置,存在些许光斑。

54.其间,透镜与led灯珠的距离d,从17.5mm

‑

7.5mm之间光斑是从13度到34度均匀变化,综合上述可以发现,本申请透镜的最佳使用距离为透镜与led灯珠的距离d为12.5mm时。

55.一种射灯,包括灯体与上述变焦透镜,所述灯体上设置有安装槽,所述安装槽内安装有led灯珠,所述变焦透镜安装于所述安装槽槽口,且所述变焦透镜的入射面1朝向所述

led灯珠。由于其采用了上述变焦透镜,使得其体积小巧,能够满足各种需要,光线利用率高,混光效果好。

56.上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1