一种灯光设备及其制作方法与流程

1.本发明涉及一种灯光设备及其制作方法。

背景技术:

2.聚碳酸酯(pc)也称为pc工程塑料,是一种综合性能优良被广泛应用的材料,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性和耐化学腐蚀性,且具有自熄、阻燃等优点。该塑料应用非常广泛,但是不具有良好的透光性。传统的许多led产品以pc料为主要注塑件,但由于pc料不具有良好的透光性,因此除了使用pc料注塑件之外,在led产品的灯光显色区域上还需要采用其他的透明或半透明材料进行单独注塑,并加以配色,才能做到led产品的外观配色一致。传统方案对于led显色区域需要单独备不同于pc的注塑料,并且需要喷涂2~4遍油漆才能达到led显色效果,而且镭雕字符如果需要达到理想效果,要喷涂4层漆,工艺复杂,制作成本高。

3.现有led灯光显色技术方案的缺陷主要表现在以下几点:

4.1、需要和主体注塑件分开单独备料,在备料、注塑等环节需要多管理另一套原材料,费时费力;

5.2、需要喷漆配色、遮光等多环节工艺处理才能做到和主体注塑件颜色一致,并且随着时间推移,不同材料和配色方案存在的色差会越来越明显;

6.3、备料、喷漆等均需要增加相应的管理、工艺和材料成本。

7.需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于对本技术的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现要素:

8.本发明的主要目的在于克服上述背景技术存在的缺陷,提供一种灯光设备及其制作方法。

9.为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

10.一种灯光设备,包括发光元件和罩住所述发光元件的注塑件,所述注塑件包括用于供所述发光元件发出的光产生显色效果的显色区域以及与所述显色区域相连的周围区域,其中,所述周围区域为聚碳酸酯(pc)塑料,所述显色区域也为聚碳酸酯塑料且所述显色区域的厚度为0.4~0.8mm。

11.进一步地:

12.所述显色区域的厚度为0.5~0.7mm。

13.所述显色区域的厚度为0.55~0.6mm。

14.所述显色区域和所述周围区域通过100~135度的过渡角相连。

15.所述聚碳酸酯塑料为采用100%pc料的塑料。

16.所述聚碳酸酯塑料为采用60

±

5%聚碳酸酯(pc)与40

±

5%abs的塑料。

17.所述注塑件在朝向所述发光元件的内侧形成有凹槽,所述凹槽为等腰梯形,所述

发光元件坐落于所述等腰梯形的下底处,面向所述等腰梯形的上底。

18.所述显色区域的厚度为0.6mm

±

5%,所述周围区域的主体的厚度为1.7mm

±

5%,所述等腰梯形的下底的长度为4.5mm

±

5%,所述等腰梯形的上底的长度为2.5mm

±

5%,所述等腰梯形的腰与上底的夹角即所述显色区域和所述周围区域的过渡角为132度

±

5%。

19.所述发光元件为led。

20.一种制作所述的灯光设备的方法,包括使用聚碳酸酯塑料一次注塑成型注塑件,罩住发光元件,并使显色区域的厚度为0.4~0.8mm。

21.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

22.本发明的灯光设备中,罩于发光元件上的注塑件的显色区域以及与显色区域相连的周围区域均采用聚碳酸酯塑料,且显色区域的厚度为0.4~0.8mm,通过对显色区域聚碳酸酯塑料的这种厚度控制,本发明实现了一种灯光显色的免喷漆注塑方案,既能够有效满足大多数以pc料为主要注塑件的led灯光设备的显色需要,又可以省略在显色区域单独使用透光性注塑材料以及在显色区域的表面喷漆的工艺,利于工程加工备料标准化管理,减少了制造工艺环节,有效降低了产品的成本。

附图说明

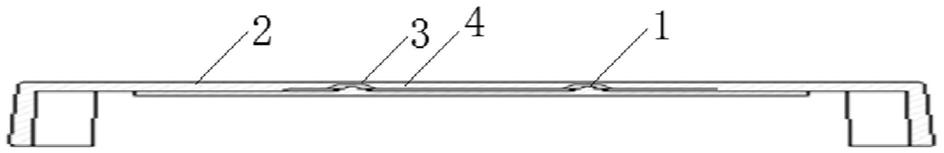

23.图1为本发明一种实施例的灯光设备结构示意图。

24.图2a和图2b为本发明一种实施例的灯光设备的局部放大的尺寸示意图。

25.图3为本发明一种实施例的灯光设备的局部放大的过渡角示意图。

具体实施方式

26.以下对本发明的实施方式作详细说明。应该强调的是,下述说明仅仅是示例性的,而不是为了限制本发明的范围及其应用。

27.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。另外,连接既可以是用于固定作用也可以是用于耦合或连通作用。

28.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

29.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多该特征。在本发明实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

30.参阅图1至图3,本发明实施例提供一种灯光设备,包括发光元件1和罩住发光元件1的注塑件2,发光元件1通常可以是(但不限于)led,注塑件2包括用于供发光元件1发出的光产生显色效果的显色区域3以及与显色区域3相连的周围区域4,其中,该周围区域4为聚碳酸酯(pc)塑料,该显色区域3也为聚碳酸酯塑料且显色区域3的厚度为0.4~0.8mm。发明

人研究发现,在显色区域使用聚碳酸酯(pc),当其厚度超过0.8mm时,透光性差,显色区域显色不明显,而且光晕比较严重,而当其厚度低于0.4mm时,会出现比较明显的塑胶缩水和厚薄印现象,不利于显色和外观美化。通过注塑件的显色区域与周围区域同采用聚碳酸酯塑料,并将聚碳酸酯塑料显色区域的厚度设置为0.4~0.8mm,本发明实现了一种灯光显色的免喷漆注塑方案,既能够有效满足大多数以pc料为主要注塑件的led灯光设备的显色需要,又可以省略在显色区域单独使用透光性注塑材料以及在显色区域的表面喷漆的工艺,利于工程加工备料标准化管理,减少了制造工艺环节,有效降低了产品的成本。

31.在优选的实施例中,该显色区域3的聚碳酸酯塑料厚度为0.5~0.7mm。在更优选的实施例中,该显色区域3的厚度为0.55~0.6mm。聚碳酸酯(pc)在厚度小于0.6mm时可以表现出较好的透光性,可以满足大多数led显色要求。在采用本发明上述厚度的聚碳酸酯塑料显色区域3的前提下,显色的亮暗程度可以通过led灯光的亮度调整。

32.在优选的实施例中,该显色区域3和该周围区域4通过100~135度的过渡角相连。该显色区域3和该周围区域4的厚度过渡以100~135度角为宜,过渡角在此范围之外时在注塑表面容易产生比较明显的注塑薄厚印迹,不利于美观,可能需要增加图层遮盖瑕疵。即使可以通过改善注塑外观减小薄厚印迹,但是又会导致灯光不集中、灯光效果不佳,也不美观的问题。

33.在一个实施例中,制作注塑件2的聚碳酸酯塑料为采用100%pc料的塑料。

34.在另一个实施例中,制作注塑件2的聚碳酸酯塑料为采用60

±

5%聚碳酸酯(pc)与40

±

5%abs(丙烯腈(a)、丁二烯(b)、苯乙烯(s)三种单体的三元共聚物)的塑料。在聚碳酸酯塑料中添加abs,可以增加注塑材料的流动性,利于注塑加工。当然,当注塑机对流动性要求不高时,完全可以使用100%的pc料。

35.参阅图2a至图3,在一个优选的实施例中,注塑件2在朝向发光元件1的内侧形成有容置发光元件1的凹槽,该凹槽为等腰梯形,发光元件1坐落于该等腰梯形的下底处,面向该等腰梯形的上底。

36.如图2a至图3所示,在一个更优选的实施例中,注塑件2的显色区域3的厚度为0.6mm

±

5%,注塑件2的周围区域4的主体厚度为1.7mm

±

5%,该等腰梯形的下底的长度为4.5mm

±

5%,该等腰梯形的上底的长度为2.5mm

±

5%,该等腰梯形的腰与上底的夹角即显色区域3和周围区域4的过渡角为132度

±

5%。

37.在另一些实施例中,注塑件2的周围区域4的主体厚度在2mm以上。

38.本发明实施例还提供一种制作前述任一实施例的灯光设备的方法,其包括使用聚碳酸酯塑料一次注塑成型注塑件2,罩住发光元件1,并使显色区域3的厚度为0.4~0.8mm。

39.相比传统的采用聚碳酸酯塑料的led灯光显色技术方案,本发明能够精简备料、喷涂、加工等工艺环节,可以省去对显色区域单独备料,并且可以省去对显色区域喷漆,产品的制作成本可显著降低,并且由于无需使用喷漆,更符合环保要求,且产品外观的寿命也更有保障。

40.本发明的背景部分可以包含关于本发明的问题或环境的背景信息,而不一定是描述现有技术。因此,在背景技术部分中包含的内容并不是申请人对现有技术的承认。

41.以上内容是结合具体/优选的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,

在不脱离本发明构思的前提下,其还可以对这些已描述的实施方式做出若干替代或变型,而这些替代或变型方式都应当视为属于本发明的保护范围。在本说明书的描述中,参考术语“一种实施例”、“一些实施例”、“优选实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。尽管已经详细描述了本发明的实施例及其优点,但应当理解,在不脱离专利申请的保护范围的情况下,可以在本文中进行各种改变、替换和变更。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1