车灯的制作方法

1.本实用新型涉及照明领域,特别是涉及一种车灯。

背景技术:

2.在汽车照明领域中,汽车前照灯的要求最为严格,前照灯的照明范围和照度都有法规的严格要求。现有市场上的汽车前照灯的结构示意图如图1所示。其中,光源101发出的光121入射于反光面102并被其反射并汇聚,在汇聚处形成一条光带,光带的截面位置如图1中的121a所示,该光带在图1中垂直于图面。截止线光阑104位于汇聚焦点121a处,并挡住一部分光以形成截止线。通过汇聚焦点121a后的光入射于透镜103,该透镜103可以将截止线光阑104所在的平面(也就是汇聚焦点所在平面)的光分布成像到远场。这样,在汇聚焦点121a的光带就在远场形成一条光带,并且由于截止线光阑104的作用,该远场光带的边缘具有清晰的截止线,以满足法规的要求。

3.当前方案的问题在于,光源一般使用led光源,是全角发光的,这样就必然会有如图中所示的光线123这样的直接出射于反光面之外的光线,从而造成系统效率的降低。

技术实现要素:

4.为解决当前车灯方案效率低的问题,本实用新型提出一种车灯,包括光源、反光杯和透镜,其中反光杯沿a方向全等的延伸,该反光杯在与a方向正交的截面称为第一截面,反光杯包括相对的入光口和出光口,入光口和出光口之间包括两个相对的第一反射面和第二反射面,出光口在第一截面的宽度为b,入光口在第一截面的宽度a,入光口到出光口的距离为h,其中,b》a,且a+b《2h;光源发出的光从反光杯的入光口入射于反光杯,一部分光穿过反光杯直接从出光口出射,剩余部分光入射于反光杯的第一反射面或第二反射面并被其反射后从出光口出射;从反光杯的出光口出射的光入射于所述透镜,透镜用于将这些光投射到远场。

5.上述的车灯中,透镜为成像透镜,用于将其焦平面的光分布投射并成像到远场,该透镜的焦平面位于所述反光杯的出光口平面上。

6.上述的车灯中,还包括位于反光杯出光口的截止线光阑;该截止线光阑的边缘包括两条相互平行且相互错开的边,这两条边在交界处以一条短边相连接,这条短边与这两条相互平行的边的夹角小于55度且大于35度,或者,该截止线光阑的边缘包括两条相交的直边,这两条直边的夹角大于65度且小于85度。

7.上述的车灯中,第一反射面和第二反射面在第一截面的截线分别为第一截线和第二截线,第一截线是抛物线,该抛物线的焦点与第二截线在入光口的端点相重合,该抛物线的过焦点的轴线在反光杯一侧的部分相对于入光口和出光口中心的连线向远离第一截线方向倾斜。

8.上述的车灯中,第一反射面和第二反射面在第一截面的截线分别为第一截线和第二截线,第一截线是抛物线,第二截线是直线;第一截线在入光口的端点为m点,m点关于第

二截线的对称点为n点,第一截线的抛物线的焦点与n点重合,该抛物线的过焦点的轴线在反光杯一侧的部分相对于入光口和出光口中心的连线向远离第一截线方向倾斜。

9.上述的车灯中,所述抛物线的过焦点的轴线与入光口和出光口中心的连线的夹角为k,所述第一截线的焦点到第一截线在出光口的端点的连线与入光口和出光口中心的连线的夹角也等于k。

10.上述的车灯中,第一反射面和第二反射面中的至少一个在第一截面的截线为多段折线拼接而成。

11.上述的车灯中,在与透镜出射光方向正交的平面上,定义与a方向正交的b方向;从反光杯的出光口出射的光,在a方向上的角度大于其在b方向上的角度的二倍,所述透镜在a方向的宽度大于透镜在b方向上宽度的二倍。

12.上述的车灯中,反光杯在a方向上的宽度,不小于透镜在a方向宽度的一半。

13.上述的车灯中,光源包括激光发生器和波长转换装置,该波长转换装置位于反光杯的入光口;激光发生器发射的激光从波长转换装置背向反光杯的一侧入射并激发波长转换装置使其发射受激光,该受激光入射于反光杯的入光口内,或者,所述反光杯的第一反射面和/或第二反射面上包括开口,所述激光发生器发射的激光穿过该开口入射于波长转换装置面向反光杯的一侧并激发波长转换装置使其发射受激光,该受激光入射于反光杯的入光口内。

14.在本实用新型中,利用了沿a方向全等延伸的反光杯,并且该反光杯满足出口宽度b大于入口宽度a,且a+b的和小于反光杯高度的2倍,在合理设计下,光源发出的光入射于反光杯的入口后会高效率的从出口出射而没有光泄露;另一方面,出口出射光的发光角小于半角45度,也就是发光角度也得以压缩,从而出射光可以高效率的被透镜投射到远场。因此,整个系统的效率得到大幅度的提升。

附图说明

15.图1表示了现有技术中车灯的结构示意图;

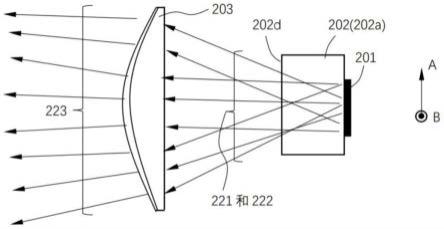

16.图2a、2b分别表示本实用新型第一实施例在两个方向上的示意图;

17.图2c表示了第一实施例的反光杯的工作原理;

18.图2d表示了本实用新型第一实施例的远场光斑示意图;

19.图2e和2f分别表示第一实施例所使用的截止线光阑的形状及其远场光斑效果;

20.图3a和3b分别表示另一个实施例所使用的截止线光阑的形状及其远场光斑效果;

21.图4表示了本实用新型另一个实施例的反光杯的工作原理示意图;

22.图5表示了本实用新型另一个实施例的反光杯的工作原理示意图;

23.图6、7分别表示了本实用新型另一个实施例中光源的两种可能的原理示意图。

具体实施方式

24.本实用新型提出一种车灯,其第一实施例的正视图和俯视图分别如图2a和2b所示。该车灯包括光源201、反光杯202和透镜203,反光杯202沿a方向全等的延伸,该反光杯202在与a方向正交的截面称为第一截面(如图2a所示的截面就是第一截面),反光杯202包括相对的入光口202c和出光口202d,入光口202c和出光口202d之间包括两个相对的第一反

射面202a和第二反射面202b,出光口202d在第一截面的宽度为b,入光口202c在第一截面的宽度a,入光口202c到出光口202d的距离为h,其中,b》a,且a+b《2h。光源201发出的光从反光杯202的入光口202c入射于反光杯202,一部分光221穿过反光杯直接从出光口202d出射,剩余部分光222入射于反光杯的第一反射面202a或第二反射面202b并被其反射后从出光口202d出射。从反光杯的出光口202d出射的光入射于透镜203,透镜203用于将这些光投射到远场形成出射光223。

25.在本实施例中,反光杯202沿a方向全等的延伸,在与透镜出射光方向正交的平面上,定义与a方向正交的b方向。如图2a所示,反光杯202在b方向上对光线的传播方向进行限制,通过第一反射面202a和第二反射面202b的作用,将入射到这两个反射面上的光以反射的方式改变方向后从出光口202d出射。反光杯202在第一截面的光路示意图如图2c所示,参考图2c详细解释反光杯202的作用。

26.在本实施例中,光源201是led,led为全角发光,因此光源201向上方全角发光,发光半角为90度。这些光分为两部分,小角度的光可以直接从出光口202d出射,而大角度的光就会入射于第一反射面202a或第二反射面202b,并被其反射后再从出光口202d出射。为了实现将大角度光面向出光口202d反射的目的,出光口的宽度b必然要大于入光口的宽度a。另外,连接第二反射面202b在入光口的端点202b1和第一反射面202a在出光口的端点202a2形成参考线251,这条线就表示了从光源201发出的能够不经过反射面的反射而直接从出光口202d出射的角度最大的光线。根据几何原理,参考线251的发射角的正切值等于也就是说,只要满足a+b《2h,就可以实现也就是度。同时,对第一反射面和第二反射面进行合理的设计,也可以实现经过第一反射面和第二反射面反射的大角度光的出射角度也小于45度。这样,光源201发出的光经过反射杯202的作用就可以在b方向上实现出射角度的压缩,压缩后的出射角小于等于45度。

27.在本实施例中,光源201发出的光分成两部分,一部分光221穿过反光杯直接从出光口202d出射,剩余部分光222入射于反光杯的第一反射面202a或第二反射面202b并被其反射后从出光口202d出射,从反光杯的出光口202d出射的光入射于透镜203,透镜203用于将这些光投射到远场,因此不存在现有技术中的泄露光,因此效率得到了大幅度的提升。又因为反光杯202对光源201发出的光在b方向上实现了出光角度的压缩,因此在b方向上透镜203的宽度可以比较小,而且有收集效率高、设计简单的优点。

28.需要说明的是,在a方向上,反光杯202对光源201发出的光并没有压缩作用,因此透镜在a方向上的宽度要大于透镜在b方向上的宽度。显然,透镜203就具有了扁长的外形,这对于车灯的外形来说是更有科技感的。优选的,从反光杯202的出光口202d出射的光,在a方向上的角度大于其在b方向上的角度的二倍,相对应的,透镜203在a方向的宽度大于透镜在b方向上宽度的二倍。

29.参考图2b,在本实施例中,反光杯202沿a方向全等的延伸,同时光源201也在a方向延伸,光源在a方向上的宽度大于光源在b方向上的宽度。这样可以在反光杯202的出光口202d形成光带,该光带沿a方向延伸,其长度取决于反光杯202在a方向上延伸的长度;在b方向则被第一反射面和第二反射面限制为宽度b。对于车灯来说,其远场的光分布需要形成横向的光带,光带越宽则横向照明范围越大,行车安全就越有保障。因此,反光杯在a方向上的延伸长度越大,在远场形成的光带就越宽。优选的,反光杯202在a方向上的宽度,不小于透

镜在a方向宽度的一半,这样就可以在车前实现比较宽的照明范围。

30.优选的,在本实施例中,透镜203为成像透镜,用于将其焦平面的光分布投射并成像到远场,该透镜203的焦平面位于反光杯202的出光口202d的平面上。也就是说,透镜203可以将反光杯202的出光口202d的光分布投射并成像到远场。光源201发出的光在经过反光杯202的作用后在其出光口202d形成沿a方向延伸的宽度为b的光带,透镜203则将这个光带的光分布图形成像到远场,使得在远场实现一个沿a方向延伸的宽度有限的光带,如图2d中的光斑224所示,这有利于实现车灯的理想光分布。

31.在本实施例中,光源201沿着a方向延伸,但并没有和反光杯在a方向上延伸同样的长度,这是因为光源201的发光是发散的,因此在反光杯的出光口,光源发出的光已经经过了一段距离的传播(也就是在反光杯内部的传播),在a方向就可以填满反光杯的出光口,保证光带的宽度。这样的好处在于光源不需要太大的功率,有节能的功效。另外,光源201在a方向分布时,也可以是间断的(在图2b中光源201在a方向是连续延伸的),同样是因为光源发光在反光杯内发散传播的关系,在a方向间断的光源并不影响在反光杯出光口的光带的连续性。

32.下面结合图2c,介绍反光杯的第一反射面和第二反射面的优选的设计方法。如前所述,反光杯的入光口的宽度a、出光口的宽度b和入光口到出光口的距离h,决定了直接出射光的最大出射角度满足那么反光杯的反射面的面型也需要设计成使得入射的大角度光的反射光的最大出射角度有一定的限制。我们以第一反射面202b的设计为例。第一反射面和第二反射面在第一截面的截线分别为第一截线(在图中也用202a表示)和第二截线(在图中也用202b表示),第一截线202a是抛物线,该抛物线的焦点与第二截线202b在入光口的端点202b1相重合,该抛物线的过焦点的轴线252在反光杯一侧的部分相对于入光口和出光口中心的连线向远离第一截线202a方向倾斜,在图2c中即为向右侧倾斜。根据抛物线的几何原理,从其焦点202b1发出的入射于第一反射面202a的光线241和243,被抛物线反射后会沿着与该抛物线的轴线平行的方向出射,分别形成出射光线242和244。从光源201其它任意地方出射的光入射到同样的入射点的反射光的角度都会小于光线242和244出射角,例如,图2c中光线246是从光源中部发出的光,它入射于与光线241同一个入射点,其反射光247的出射角度必然小于光线242。因此,从光源201发出的所有入射于第一反射面202a的光的出射角都不大于轴线252,这样也就实现了对反射光的角度控制。

33.以上介绍了第一反光面的优选的设计方法,第二反光面与之相同即可,或者第二反光面是第一反光面关于

34.设抛物线(也就是第一反射面202a的第一截线)的过焦点的轴线252与入光口和出光口中心的连线的夹角为k,k角就是从光源201发出的所有入射于第一反射面202a的光在反射后的最大出射角。优选的,第一截线202a的焦点202b1到第一截线在出光口的端点202a2的连线251与入光口和出光口中心的连线的夹角也等于k,也就是说,从光源201发出的所有不经过第一反射面和第二反射面反射而直接出射的光的最大出射角也是k角。这样,从光源201发出的所有光,经过反光杯后的作用后的出射角都被控制在不大于k角,而根据前述的内容,k角满足由此可见,通过控制a、b、h等外形尺寸以及对第一反射面和第二反射面的合理设计,就可以实现反光杯对出射光的出射角的控制。对于直接出

射的光线,最大角度就是从入光口边缘出射的光线245,其出射角度是k;对于经过反射面反射的光线,最大角度就是从入光口边缘出射的光线241和243,其出射角度也是k。

35.如前所述,在本实施例中,透镜203为成像透镜,用于将反光杯202的出光口202d的光分布投射并成像到远场。优选的,在本实施例中,还包括位于反光杯202出光口202d的截止线光阑204。该截止线光阑204的示意图如图2e所示,其边缘包括两条相互平行且相互错开的边204a和204b,这两条边沿a方向延伸,这两条边在交界处以一条短边204c相连接,这条短边204c与这两条相互平行的边的夹角小于55度且大于35度;理想的情况下,这条短边204c与这两条相互平行的边的夹角为45度。截止线光阑204放置于反光杯202的出光口202d的边缘,其边缘挡住了部分出光口,其边缘的形状也会通过成像透镜203成像到远场,从而形成带有截止线的远场光带,如图2f所示。与图2d中的远场光斑224不同的是,图2f中光斑225是使用了截止线光阑后形成的远场光带,其光分布符合车用近光灯的光分布要求。

36.在本实用新型的另一个实施例中,截止线光阑还可以是如图3a所示的形状,其边缘包括两条相交的直边304a和304b,这两条直边的夹角大于65度且小于85度;理想的情况下,这两条直边的夹角为75度。使用了这样的截止线光阑后,在远场形成的光斑如图3b中的光斑325所示,其光分布同样符合车用近光灯的光分布要求。

37.上述实施例中,使用对称分布的第一反射面和第二反射面来构成反光杯。在本实用新型的另一个实施例中,则使用了不同的结构来构成反光杯,该反光杯的光路原理示意图如图4所示。在本实施例中,第一反射面402a和第二反射面402b在第一截面的截线分别为第一截线和第二截线,第一截线是抛物线(在图中也用402a表示),第二截线是直线(在图中也用402b表示)。第一截线402a在入光口的端点为m点,m点关于第二截线402b的对称点为n点,第一截线402a的抛物线焦点与n点重合,该抛物线的过焦点n点的轴线452在反光杯一侧的部分相对于入光口和出光口中心的连线向远离第一截线402a方向倾斜,在图4中即为向右侧倾斜。为了分析方便,在图4中,实线箭头表示实际光线,虚线箭头表示实际光线的镜向光线,标号为对应的实线光线后加’符号。

38.观察从光源401的左端点m(即第一截线402a在入光口的端点)发出的三条光线440、444和447,这三条光线入射于第二截线402b上并被反射,反射后的光线441、445、448等效于从m点的镜像点n点出射的光线440’、444’、447’的直线传播,其中光线441和445入射于第一反射面402a。由于n点是抛物线(第一反射面)402a的焦点,因此光线441和445经过第一反射面402a的反射后沿着与抛物线的轴线452平行的方向出射形成平行光线442和446,其中光线446直接出射,光线442入射于第二截线的平面后形成光线443出射,光线443的出射角度与光线442相同。因此,从m点经过第一反射面402a反射的光线都以一定角度k从出光口出射。容易推导,从光源的任意一点出射的光经过第一反射面402a反射后的出射角度都不大于k角。因此就实现了对反射光线的角度控制。另一方面,更优选的,第一截线402a的焦点n到第一截线在出光口的端点的连线与入光口和出光口中心的连线的夹角也等于k角,例如光线448,它没有入射于第一反射面而是从第一反射面的上边缘直接出射,这条光线等效为从n点发出的光线447’直接从出光口出射,其出射角度也等于k,因此从光源401发出的任意直接出射的光线的发射角都小于等于k角。这样,与图2c所示的实施例相近的,通过控制a、b、h等外形尺寸以及对第一反射面的合理设计,就可以实现反光杯对出射光的出射角的控制。

39.本实用新型通过以图2c和图4所示的两个实施例来说明反光杯的第一反射面和第二反射面的优选的设计方法,但在实际操作中还有其它设计方法,这里并不一一列举,只要反光杯的外形尺寸a、b、h满足本实用新型的要求就属于本实用新型的保护范围。例如,如图2c和图4所示的连续曲面的反射面可能存在不容易加工的问题,在实际操作中,如图5所示,第一反射面502a和第二反射面502b中的至少一个在第一截面的截线为多段折线拼接而成。这里以第一反射面502a为例,其在第一截面的截线(在图中也用502a表示)为多段折线拼接而成,这样比较容易加工,其原理就是用多段折线模拟图2c中所示的抛物线的第一截线,多段折线的端点都位于抛物线上。这样虽然会对出射光线角度的控制带来一些偏差,但在实际中也是可以接受的。在这个例子中,截止线光阑504的面向反光杯出光口的一侧具有反光性,光线541虽然被该截止线光阑遮挡,但是它也被截止线光阑反射形成光线542,光线542返回光源后会被反射并再次出射,从而提高了系统效率。

40.前述的实施例使用的光源都是led光源。在实际应用中,led光源可能亮度不足,因此优选的,如图6所示,光源包括激光发生器601b和波长转换装置601a,该波长转换装置601a位于反光杯602的入光口。激光发生器601b发射的激光631从波长转换装置601a背向反光杯602的一侧入射并激发波长转换装置601a使其发射受激光632,该受激光632入射于反光杯602的入光口内。使用激光作为激发源的好处是,可以从很小的发光点上发出高流明的光,也就是发光面积减小,因此反光杯的入光口尺寸a可以减小,在实现相同角度控制的情况下出光口的尺寸b可以减小,这样在出光口所形成的光带的能量就更集中,因此亮度更高。

41.在本实用新型的另一个实施例中,与图6所示的结构不同的是,如图7所示,反光杯702的第一反射面和/或第二反射面上包括开口702l,激光发生器701b发射的激光731穿过该开口702l入射于波长转换装置701a面向反光杯702的一侧并激发波长转换装置701a使其发射受激光741,该受激光741入射于反光杯702的入光口内。虽然有部分受激光会沿着开口702l出射出去造成能量泄露,但是由于激光束很细,入光口很小,因此在实际操作中的光泄露并不多,是完全可以接受的。

42.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1