太阳能灯笼的制作方法

1.本实用新型涉及一种太阳能灯笼。

背景技术:

2.中国灯笼又统称为灯彩,是一种古老的汉族传统工艺品,起源于2100多年前的西汉时期,每年的农历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团圆意义的红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。

3.后来灯笼就成了中国人喜庆的象征,经过历代灯彩艺人的继承和发展,形成了丰富多彩的品种和高超的工艺水平,从种类上有:宫灯、纱灯、吊灯等等;从造型上分,有人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等等,除此之外还有专供人们赏玩的走马灯。

4.传统的灯笼采用的是蜡烛作为光源,以及一些灯笼采用外接市电电源作为电源,白炽灯灯作为光源,随着太阳能的应用,一些灯笼开始采有太阳能来供电,灯笼内安装与太阳能模组连接的发光灯,但由于以往发光灯均是安装在灯笼体内的,光线仅能从灯笼里透出,发光灯同等光强的情况下,出射光线被削弱,从而使照明效果较差;另外发光灯安装在灯笼体内,其散热性也欠佳。

技术实现要素:

5.鉴于上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种透光和散热较佳的太阳能灯笼。

6.本实用新型提供如下技术方案:

7.一种太阳能灯笼,包括太阳能发光单元,其特征在于:所述太阳能发光单元的下方连接有具有上、下开口的灯笼罩体;所述太阳能发光单元的下端高于灯笼罩体的上开口,以在太阳能发光单元与灯笼罩体的上开口之间形成用于透光和散热的通口。

8.进一步的,上述太阳能发光单元包括太阳能发光单元座体和设于太阳能发光单元座体底侧的发光灯,所述发光灯位于灯笼罩体体外,所述发光灯与灯笼罩体上开口之间形成所述通口,所述通口即形成有利于透光和散热的漫射空间。

9.进一步的,上述灯笼罩体为可折叠的灯笼罩体。

10.进一步的,上述灯笼罩体的形状为圆柱形、方柱形或鼓形,该太阳能发光单元的发光灯为led灯、白炽灯、荧光灯、卤钨灯或高压汞灯,灯笼罩体下开口封闭。

11.进一步的,上述灯笼罩体的上、下开口定位在与太阳能发光单元相连接的支架上,所述灯笼罩体的上、下开口上分别设有定位环,所述定位环与支架连接。

12.进一步的,上述支架的下部连接在灯笼罩体下开口的位置,所述支架的上部连接在灯笼罩体上开口的位置,支架的上端自下而上穿出灯笼罩体上开口的位置,并与太阳能发光单元连接。

13.进一步的,与灯笼罩体上开口、下开口位置相连接的支架具有卡扣,所述卡扣与灯笼罩体上开口、下开口位置相互卡接或扣接,以实现灯笼罩体与支架的连接。

14.进一步的,上述支架是由刚性丝弯折形成的u形支架,u形支架的下部两侧具有两个弹性凸部,所述灯笼罩体下开口处的定位环上设有两个内凸环,所述两个弹性凸部分别卡置在两个内凸环上;所述u形支架的上部两侧设有与上开口处的定位环相互扣接的呈凹状的扭曲部。

15.进一步的,上述支架为两根的细杆体,细杆体的下部弯折形成呈三角形的弹性凸部,所述灯笼罩体下开口处的定位环上设有内凸环,所述弹性凸部卡置在内凸环上;所述细杆体的上部设有与上开口处的定位环相互扣接的呈凹状的扭曲部。

16.进一步的,上述支架的上端部插接或勾接固定在太阳能发光单元上,所述太阳能发光单元上设有与支架上端部相配合的插孔或勾环。

17.本实用新型太阳能灯笼的使用方法,将太阳能发光单元(包括了太阳能模组和发光灯)的下方连接有具有上、下开口的灯笼罩体,太阳能发光单元的下端高于灯笼罩体的上开口,以在太阳能发光单元与灯笼罩体的上开口之间形成通口,该通口即为有利于透光和散热的漫射空间,太阳能发光单元中的发光灯即通过该通口直接往外透光,而没有受到灯笼罩体的阻挡,该发光灯部分光线射入灯笼罩体体内,经过灯笼罩体后形成朦胧的光线,而未受灯笼罩体阻挡的部分为直射光,光线更强;同时,通过该通口,可以使发光灯可以更好的散热。

附图说明

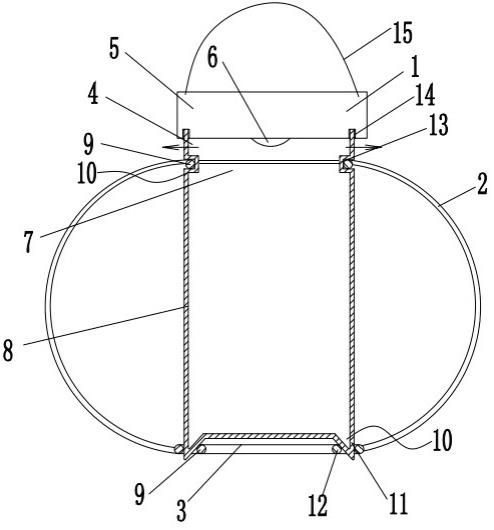

18.图1是本实用新型一种实施例的剖面构造示意图;

19.图2是灯笼罩体上开口的俯视图;

20.图3是灯笼罩体下开口的仰视图;

21.图4是进料器另一种实施例的剖面构造示意图;

22.图5、6是图1的局部构造示意图;

23.图7是图4另一种实施例的局部构造示意图。

具体实施方式

24.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

25.本实用新型太阳能灯笼,包括太阳能发光单元1,所述太阳能发光单元的下方连接有具有上、下开口的灯笼罩体2;该太阳能发光单元包括了太阳能模组和发光灯,太阳能模组中具有太阳能接收板、太阳能蓄电池等部件,该太阳能发光单元的发光灯可以是led灯、白炽灯、荧光灯、卤钨灯或高压汞灯等,较佳采用led灯,太阳能发光单元通过挂环15进行悬挂使用。

26.灯笼罩体的上开口需要设置,以实现其上方的发光灯的光线穿过,而灯笼罩体的下开口可以设置,也可以不设置,设置该下开口可以使光线从上向下从下开口穿出。

27.上述灯笼罩体的形状可以为圆柱形、方柱形、球形或鼓形等,灯笼罩体可以是刚性的、不能折叠收纳的,也可以是可折叠的,可折叠或不可折叠的均为现有的技术,在此不做累述其具体构造。

28.本技术的创新点在于,太阳能发光单元的下端高于灯笼罩体的上开口7,以在太阳

能发光单元与灯笼罩体的上开口7之间形成用于透光和散热的通口4,所述通口4即形成有利于透光和散热的漫射空间,太阳能发光单元中的发光灯即可通过该通口直接往外透光,而没有受到灯笼罩体的阻挡,该发光灯部分光线射入灯笼罩体体内,经过灯笼罩体后形成朦胧的光线,而未受灯笼罩体阻挡的部分为直射光,光线更强;同时,通过该通口,可以使发光灯可以更好的散热。

29.上述太阳能发光单元1即包括太阳能发光单元座体5和设于太阳能发光单元座体底侧的发光灯6,该发光灯可凸出于太阳能发光单元座体的下表面,且位于上开口7与太阳能发光单元的下表面之间,所述发光灯位于灯笼罩体2体外,所述发光灯与灯笼罩体上开口之间形成所述通口4,该发光灯的光线即可水平透出通口4,对外直射,同时,灯笼罩体如果具有下开口的情况下,发光灯的光线也可以从下开口直射出。

30.上述灯笼罩体的上开口7、下开口3定位在与太阳能发光单元相连接的支架8上,所述灯笼罩体的上、下开口上分别设有定位环9,所述定位环9与支架8连接,该支架8的作用在于支撑灯笼罩体,以稳定灯笼罩体的形状,同时作为与太阳能发光单元相连接的部件。

31.具体的,上述支架8的下部连接在灯笼罩体下开口(或下部)的位置,所述支架8的上部连接在灯笼罩体上开口7的位置,支架的上端自下而上穿出灯笼罩体上开口的位置,并与太阳能发光单元1连接。

32.实现灯笼罩体与支架的连接的具体构造是,与灯笼罩体上开口、下开口位置相连接的支架8具有卡扣10,所述卡扣10与灯笼罩体上开口、下开口位置相互卡接或扣接,该卡扣10的构造是多种多样的,可以是凹状弯钩、封闭的弯环、凹状扭曲部等等,下面具体描述两种支架的构造。

33.其中一种实施例,上述支架8是由刚性丝(钢丝或纤维丝)弯折形成的u形支架,u形支架的下部两侧具有两个弹性凸部11,所述灯笼罩体下开口处的定位环上设有两个内凸环12,所述两个弹性凸部11分别卡置在两个内凸环12上;所述u形支架的上部两侧设有与上开口处的定位环9相互扣接的呈凹状的扭曲部13;该内凸环12可以为金属半圆环,与金属环或塑料环的定位环连接固定,弹性凸部11为弯制成的三角形,其尺寸稍大于内凸环12,从而可以卡置在内凸环12内,实现u形支架下部的固定;该扭曲部13呈圆弧形或矩形凹状,该凹状与上开口的定位环卡接,为了使凹状与上开口的定位环卡接稳定,u形支架上端安装在太阳能发光单元后,u形支架的上端两侧之间的间距大于上开口的定位环的直径,即u形支架上部被撑开,从而使凹状的扭曲部13可扣入上开口的定位环,而不会脱离上开口的定位环,该实施例的弹性凸部11、扭曲部13即为前述的卡扣,即如前述,该卡扣可以是凹状弯钩、封闭的弯环、凹状扭曲部等等,对于凹状弯钩即可以为弯钩,即可以勾扣入内凸环,同样弯钩状的卡扣也可以勾扣入上开口的定位环,也即弹性凸部11和扭曲部13的构造也可以使用其它形状的卡扣替代,即只要能够实现支架与定位环的连接即可。

34.其中另一种实施例,即前述实施例的支架8为分体的,即上述支架为两根的细杆体(钢丝或纤维丝制成的杆体),细杆体的下部弯折形成呈三角形的弹性凸部11,所述灯笼罩体下开口处的定位环上设有内凸环12,所述弹性凸部卡置在内凸环上;所述细杆体的上部设有与上开口处的定位环相互扣接的呈凹状的扭曲部13,该细杆体的弹性凸部11、扭曲部13与前述实施例的弹性凸部11和扭曲部13的构造相同、安装机理相同,同样,弹性凸部11和扭曲部13的构造也可以使用其它形状的卡扣替代,即只要能够实现支架与定位环的连接即

可。

35.上述实施例中,支架的上端部通过插接紧配合或勾接固定在太阳能发光单元上,所述太阳能发光单元上设有与支架上端部相配合的插孔或勾环14,支架上端部与太阳能发光单元连接部位的间距大于上开口的定位环的直径,即u形支架上部被撑开,从而使凹状的扭曲部13可扣入上开口的定位环,而不会脱离上开口的定位环。

36.本实用新型太阳能灯笼的使用方法,将太阳能发光单元(包括了太阳能模组和发光灯)的下方连接有具有上、下开口的灯笼罩体,太阳能发光单元的下端高于灯笼罩体的上开口,以在太阳能发光单元与灯笼罩体的上开口之间形成通口,该通口即为有利于透光和散热的漫射空间,太阳能发光单元中的发光灯即通过该通口直接往外透光,而没有受到灯笼罩体的阻挡,该发光灯部分光线射入灯笼罩体体内,经过灯笼罩体后形成朦胧的光线,而未受灯笼罩体阻挡的部分为直射光,光线更强;同时,通过该通口,可以使发光灯可以更好的散热。

37.应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1