一种延长卷取夹送辊使用周期的方法与流程

1.本发明涉及轧钢技术领域,尤其涉及一种延长卷取夹送辊使用周期的方法。

背景技术:

2.轧钢过程中,卷取机夹送辊传统的压力控制方式为:夹送辊进钢前采用位置控制,f2机架咬钢完成后,夹送辊由等待位置到预摆位置,预摆辊缝至设定辊缝;夹送辊咬钢且卷取机建张完成后,夹送辊压力转化为恒压力控制,直至钢卷卷取完成。此种控制方式增加了夹送辊的磨损量,且加大了机械间隙的磨损,造成机械精度的下降,夹送辊在负载的情况下圆度不圆,严重影响钢卷卷形,且对生产的稳定性影响较大。

3.本发明基于卷取建张完成至精轧抛钢之前的这段时间,夹送辊不起主要作用,因此夹送辊压力可以不按设定压力执行,即夹送辊压力可以采取分段控制的方式,这样可以有效降低夹送辊的使用磨损量,大大提高夹送辊的在机时间,延长夹送辊更换周期。

技术实现要素:

4.本发明提供了一种延长卷取夹送辊使用周期的方法,夹送辊压力采用分段控制,有效延长了夹送辊的使用周期,同时减小了机械间隙的磨损,提升了机械精度。

5.为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:

6.一种延长卷取夹送辊使用周期的方法,包括:

7.(1)夹送辊压力按如下阶段分段控制:

8.1)夹送辊咬钢到卷筒load on阶段;

9.夹送辊咬钢后,夹送辊的辊缝控制由位置控制转换成压力控制,当卷筒load on信号灯亮即卷取机建立张力完成后,夹送辊压力按照设定压力执行,保证带钢头部正常卷取;

10.2)卷筒load on到精轧某机架fn抛钢后的阶段,n=1~9;

11.卷取机建立张力完成后,对一级plc夹送辊压力目标值进行切换,且切换后的值不低于二级模型夹送辊设定压力值的5%,直至精轧某机架fn抛钢;

12.3)精轧某机架fn抛钢后到卷取完成阶段;

13.精轧某机架fn抛钢后,一级plc夹送辊压力目标值切换回二级模型夹送辊设定压力值,直至卷取完成;

14.(2)调整卷形模型参数,卷取张力值设定为13~22mpa。

15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

16.夹送辊压力采用分段控制,有效延长了夹送辊的使用周期,同时减小了机械间隙的磨损,提升了机械精度。

附图说明

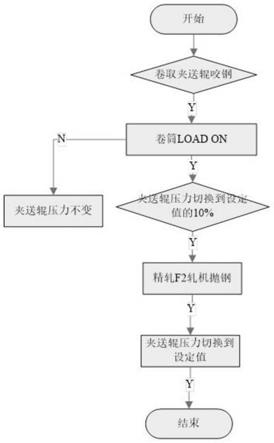

17.图1是本发明实施例中夹送辊咬钢到卷筒load on阶段的控制流程图。

具体实施方式

18.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明:

19.本发明所述一种延长卷取夹送辊使用周期的方法,包括:

20.(1)夹送辊压力按如下阶段分段控制:

21.1)夹送辊咬钢到卷筒load on阶段;

22.夹送辊咬钢后,夹送辊的辊缝控制由位置控制转换成压力控制,当卷筒load on信号灯亮即卷取机建立张力完成后,夹送辊压力按照设定压力执行,保证带钢头部正常卷取;

23.2)卷筒load on到精轧某机架fn抛钢后的阶段,n=1~9;

24.卷取机建立张力完成后,对一级plc夹送辊压力目标值进行切换,且切换后的值不低于二级模型夹送辊设定压力值的5%,直至精轧某机架fn抛钢;

25.3)精轧某机架f

n

抛钢后到卷取完成阶段;

26.精轧某机架f

n

抛钢后,一级plc夹送辊压力目标值切换回二级模型夹送辊设定压力值,直至卷取完成;

27.(2)调整卷形模型参数,卷取张力值设定为13~22mpa。

28.以下实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。下述实施例中所用方法如无特别说明均为常规方法。

29.【实施例】

30.本实施例中,为延长卷取夹送辊使用周期采取了如下方法:

31.(1)夹送辊压力按如下阶段分段控制:

32.1)夹送辊咬钢到卷筒load on阶段。

33.夹送辊压力增加信号(即夹送辊咬钢)+0.1秒延时,夹送辊的辊缝控制由位置控制转换成压力控制,在卷筒load on信号灯亮+0.5秒延时,夹送辊压力按照设定压力执行。

34.2)卷筒load on到精轧机架f2抛钢后的阶段。

35.卷取机建立张力完成后,对一级plc夹送辊压力目标值进行切换,且切换后的值为二级模型夹送辊设定压力值的10%,直至精轧机架f2抛钢后,都按照此压力值进行压力控制。

36.3)精轧机架f2抛钢后到卷取完成阶段。

37.精轧机架f2抛钢后,一级plc夹送辊压力目标值切换回二级模型夹送辊设定压力值,直至卷取完成。

38.(2)调整卷形模型参数,卷取张力值设定为13~22mpa,不同层别的卷取张力值与常规相比分别提高10%~30%,以消除降低夹送辊压力对卷形、表面划伤等缺陷的影响,保证了良好的钢卷卷形和表面状态。

39.本实施例中,卷取夹送辊的使用周期从实施前的10~15天延长至30~45天。

40.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1