一种提高1800MPa级热成形钢焊接接头力学性能的方法与流程

本发明属于热成形钢焊接,具体涉及一种提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法。

背景技术:

1、随着汽车轻量化技术的不断发展,1800mpa级的热成型零部件已经广泛应用在汽车车身上,如a柱、b柱、c柱、门框加强梁、前围横梁、左右纵梁、车门保险杠等安全件。

2、电阻点焊由于具有生产效率高、易于实现自动化等优点,已经在汽车工业中被广泛使用,同时也是热成形零部件焊装时的主要的焊接方法。焊装过程中,热成形钢零部件焊点位置的材料在焊接过程中经过加热-加压-凝固-冷却的热循环,较非焊接区域,焊点各区域组织、成分不均匀,硬度呈梯度分布,焊核及其周围存在较大的焊接内应力,服役过程中,焊点极易发生脆断脱落,特别在发生碰撞时不能够有效吸收能量,具有很大安全隐患。

3、为了提升1800mpa级热成形钢点焊性能,生产和研究中通常采用两种方法,一种是采用焊接后零件整体热处理方法,但是整体热处理会严重影响生产节拍;第二种方法是采用多段脉冲焊接,但是多段脉冲,每个脉冲之间需要给与合适的冷却时间,延长了焊接时间。

4、中国专利cn106994551a公开了一种能有效提高先进高强钢钢板焊点强度的电阻点焊工艺,该专利采用的是双脉冲模式,使用软规范脉冲i1,对先进高强钢钢板实现无飞溅第一次焊接;再使用硬规范脉冲i2,首次脉冲实现连接的焊点再一次加热融化,使焊点熔核直径进一步长大,同时使得热影响区软化的范围也进一步得到增大,足够大的焊点直径以及软化区能有效的大幅减缓先进高强钢点焊焊点服役受载过程中引起的结构应力集中,实现大幅提高先进高强钢钢板的焊点性能。实际上采用两次脉冲,焊点在快速冷却条件下,接头结合线位置处仍然形成高淬硬性马氏体,并不能有效的减缓点焊结构的应力集中,仍然会使得点焊接头破坏形式为脆性断裂,点焊接头的拉剪强度不能得到有效提升,碰撞安全性能难以保证。

5、中国专利cn112247332a专利公开了一种超高强热成型钢板的电阻点焊方法,基于该方法对含碳量≥0.33wt%、抗拉强度≥1800mpa的超高强热成型钢板进行焊接,连续4段脉冲无需冷却段,提高效率,可以提升cts强度。但是上述方法在点焊脉冲之间无中间冷却,电极持续受热加压,电极寿命大幅下降,不容易控制焊接飞溅,且在连续4段脉冲后,焊点快速冷却生成淬硬性马氏体,碰撞安全性能难以保证。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供了一种提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,通过在热冲压的模淬过程中,针对热成型工件的焊点位置进行温度补偿,使其冷却速度低于非焊点位置的冷却速度,相对非焊点位置降低焊点位置的硬度,这样在焊接后无较大的应力集中,焊点的抗拉伸剪切和十字拉伸性能大幅提升,破坏性试验不发生脆性断裂,零部件具有高强度和塑性的结合,发生碰撞时具有较大的吸能作用,碰撞安全性能得到大幅提升。

2、为实现上述目的,本发明采取的技术方案如下:

3、一种提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,所述方法包括以下步骤:

4、(1)将钢卷开卷后的板坯放入加热炉中加热,然后放入模具中进行热冲压;热冲压的模淬过程中,针对热成型工件的焊点位置进行温度补偿,控制其冷却速度为10-30℃/s;非焊点位置不进行温度补偿;待焊点位置温度降至100-200℃时,将板坯移出模具;

5、(2)在板坯的焊点位置进行焊接。

6、步骤(1)中,加热炉的加热温度900-950℃,保温时间2.0-3.0min/mm。

7、步骤(1)中,温度补偿通过以下方法实现:在模具的下模中对应于热成型工件的焊点位置处设置感应加热器和热电偶。

8、所述焊点位置≥1处,每处焊点位置均设置一组加热器和热电偶。

9、所述感应加热器和热电偶分别连接至温控器,热电偶用于感应焊点区的温度并传输至温控器,再由温控器控制感应加热器进行加热,进而在模淬过程中对焊点位置进行温度补偿,使焊点位置的冷却速度控制在10-30℃/s。待热电偶检测到焊点位置温度降至100-200℃时,感应加热器停止加热,并同时将板坯移出模具。

10、所述感应加热器为加热线圈。

11、步骤(1)中,非焊点位置的冷却速度为31-50℃/s。

12、步骤(1)中,热冲压后,焊点位置的硬度小于非焊点位置的硬度。

13、步骤(2)中,所述焊接的工艺为:焊接电流范围为5.0ka-9.0ka,焊接时间200ms-500ms,电极压力范围为3.0kn-8.0kn,保持时间200ms-500ms。在这样的焊接电流、焊接时间下,焊接工件之间能够形成合格的熔核尺寸。

14、所述1800mpa级热成形钢包括以下重量百分比的化学成分:c:0.28~0.50%、si:0.20~0.80%、mn:0.50~1.20%、p:≤0.05%、s:≤0.05%、al:≤0.10%、cr:0.10~0.80%、mo:≤0.5%、b:≤0.005%、n:≤0.01%、nb+v+ti:≤0.10%,余量为fe和不可避免的杂质。

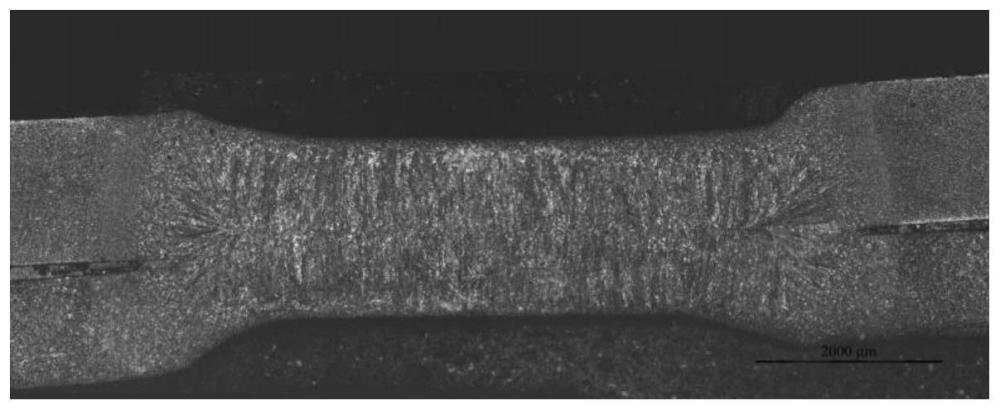

15、对于上述化学成分的1800mpa级热成形钢,热冲压后,焊点位置的金相组织为铁素体+贝氏体+马氏体或贝氏体+马氏体;非焊点位置的金相组织为全马氏体。此种零部件焊接后,焊点处显微组织均匀过渡,无较大的应力集中,焊点的抗拉伸剪切和十字拉伸性能大幅提升,破坏性试验不发生脆性断裂,零部件具有高强度和塑性的结合,发生碰撞时具有较大的吸能作用碰撞安全性能得到大幅提升。

16、所述1800mpa级热成形钢焊接接头的剪切强度≥20kn,十字拉伸强度≥7.0kn。

17、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

18、本发明提供的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,通过在热冲压的模淬过程中,针对热成型工件的焊点位置进行温度补偿,而非焊点位置按照常规操作进行模淬,使焊点位置的冷却速度低于非焊点位置的冷却速度,这样相对非焊点位置降低焊点位置的硬度较低,这样在焊接后无较大的应力集中,焊点的抗拉伸剪切和十字拉伸性能大幅提升,破坏性试验不发生脆性断裂,零部件具有高强度和塑性的结合,发生碰撞时具有较大的吸能作用,碰撞安全性能得到大幅提升。

19、本发明提供的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,无需改进电阻点焊方法,只需要根据热成型工件焊点设计位置改进板坯热冲压时的模具,在模具中对应后续焊点的位置进行温度补偿,降低焊点位置热成型材料的冷却速度,即可提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能。

20、本发明提供的方法简单、易于操作,且不会影响生产节拍、延长焊接时间。

技术特征:

1.一种提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,步骤(1)中,加热炉的加热温度900-950℃,保温时间2.0-3.0min/mm。

3.根据权利要求1所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,步骤(1)中,温度补偿通过以下方法实现:在模具的下模中对应于热成型工件的焊点位置处设置感应加热器和热电偶。

4.根据权利要求3所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,感应加热器和热电偶分别连接至温控器,热电偶用于感应焊点区的温度并传输至温控器,再由温控器控制感应加热器进行加热,进而在模淬过程中对焊点位置进行温度补偿,使焊点位置的冷却速度控制在10-30℃/s。

5.根据权利要求1所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,步骤(1)中,非焊点位置的冷却速度为31℃-50℃/s。

6.根据权利要求1所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,步骤(1)中,热冲压后,焊点位置的硬度小于非焊点位置的硬度。

7.根据权利要求1所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述焊接的工艺为:焊接电流范围为5.0ka-9.0ka,焊接时间200ms-500ms。

8.根据权利要求1-7任意一项所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,所述1800mpa级热成形钢包括以下重量百分比的化学成分:c:0.28~0.50%、si:0.20~0.80%、mn:0.50~1.20%、p:≤0.05%、s:≤0.05%、al:≤0.10%、cr:0.10~0.80%、mo:≤0.5%、b:≤0.005%、n:

9.根据权利要求8所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,热冲压后,焊点位置的金相组织为铁素体+贝氏体+马氏体或贝氏体+马氏体;非焊点位置的金相组织为全马氏体。

10.根据权利要求1-7任意一项所述的提高1800mpa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,其特征在于,所述1800mpa级热成形钢焊接接头的剪切强度≥20kn,十字拉伸强度≥7.0kn。

技术总结

本发明公开了一种提高1800MPa级热成形钢焊接接头力学性能的方法,包括以下步骤:将板坯放入加热炉中加热,然后放入模具中进行热冲压;热冲压的模淬过程中,针对热成型工件的焊点位置进行温度补偿,控制其冷却速度为10‑30℃/s;非焊点位置不进行温度补偿;待焊点位置温度降至100‑200℃时,将板坯移出模具,进行焊接;此方法无需改进电阻点焊方法,只需要在热冲压时对后续焊点的位置进行温度补偿,即可使焊点的抗拉伸剪切和十字拉伸性能大幅提升,破坏性试验不发生脆性断裂,零部件具有高强度和塑性的结合,发生碰撞时具有较大的吸能作用,碰撞安全性能得到大幅提升。

技术研发人员:王伟峰,计遥遥,成昌晶,崔磊,张军,陈新力,代朋虎,邓宗吉

受保护的技术使用者:马鞍山钢铁股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!