一种卷绕电芯拆解工装的制作方法

本技术涉及电池,特别涉及一种卷绕电芯拆解工装。

背景技术:

1、制造锂离子电池过程主要包括正负极材料及极片的准备,再将正负极片通过隔膜进行分隔保护,通过模切、卷绕(或叠片)的工艺,实现材料的封装,再通过注入电解液和化成工艺实现锂离子电池的制备。正负极片的制备工艺中,会将正负极材料涂敷在集流体上,一般为正极铝箔负极铜箔,正负极片上会通过模切的工艺在集流体金属箔片上形成极耳,负责充放电电流的输入输出。

2、为了确认电芯的性能和制造工艺,会对电芯进行拆解,包括正负极片的拆解工作,目前正负极片的拆解是人工拆解,由于人工操作存在人工经验和能力问题,在人工作业时容易使得负极片松弛,下陷靠近下边的正极片,发生正负极耳相互碰触的风险比较大。其中,部分拆解工作会在电芯满电的情况下进行拆解,此时负极材料处于富电状态,如果裁切过后的正负极耳互相接触,存在极大的短路风险,可能造成起火等安全风险。因此,在电芯拆解工作中,如何避免边缘正负极耳相互接触导致短路等风险,是目前亟需解决的问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种卷绕电芯拆解工装,该卷绕电芯拆解工装进行拆解电芯卷片,对拆开后的负极片的极耳起到隔离保护的作用,有效避免正、负极耳接触而导致短路失火等问题,另外,整理收集比较高效,有效减小极片收集占据的空间,还可以减少作业人数,避免因作业人数过多导致环境湿度变化引起负极材料燃烧起火等风险。

2、为了达到上述目的,本实用新型提供以下技术方案:

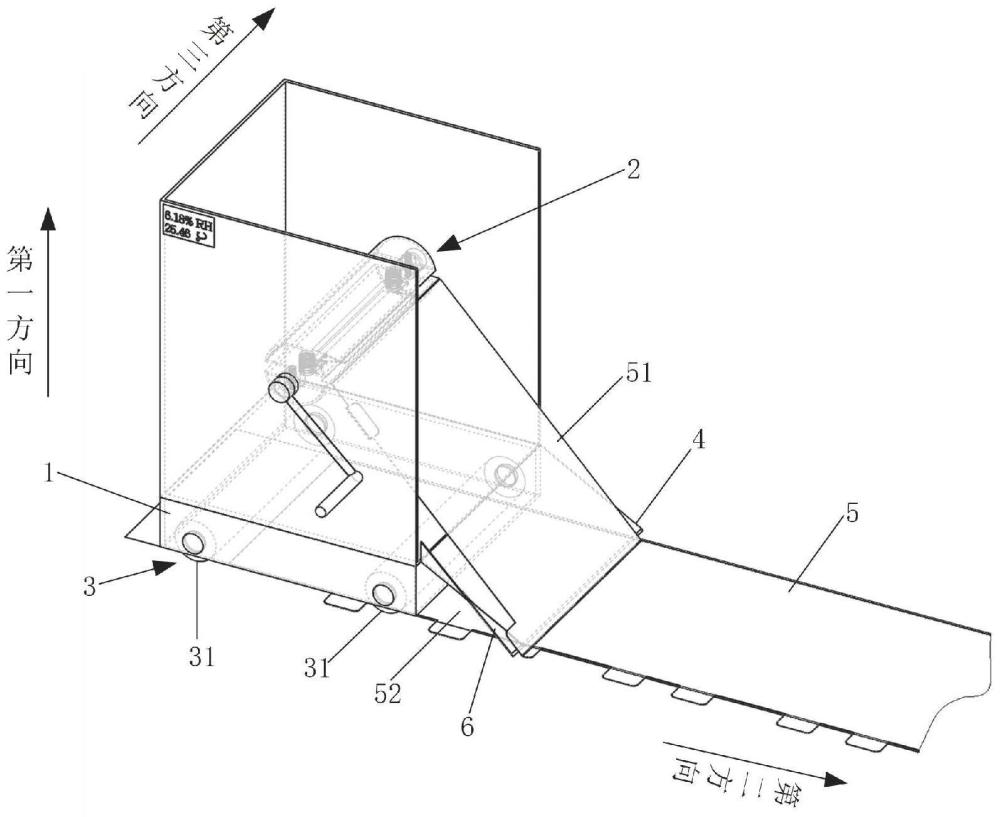

3、一种卷绕电芯拆解工装,包括:支架,以及安装于所述支架上的卷绕机构、滚压机构和铲板;

4、所述卷绕机构与所述滚压机构沿第一方向排列;所述铲板位于所述滚压机构的一侧,且与所述滚压机构沿第二方向排列,所述第二方向与所述第一方向垂直;所述铲板远离所述滚压机构的侧边形成拆解边刃,所述铲板用于拆分电芯卷片,所述卷绕机构用于卷绕拆分开后的单层的极片,所述卷绕机构的卷绕轴线沿第三方向延伸,所述第三方向与所述第一方向垂直、且与所述第二方向垂直;所述滚压机构用于滚压拆分开后的电芯卷片剩余的部分层叠结构片。

5、上述卷绕电芯拆解工装中,由于卷绕机构、拆板和滚压机构均安装在支架上,位置确定,结构稳定,拆板可以顺利将负极片与隔膜之间铲开,同时滚压机构可以将下边的隔膜-负极片稳定的压住,上方的卷绕机构配合卷绕电芯拆解工装向前拆解移动地过程中及时将负极片卷绕起来,能够保证拆开后的负极片保持展平,不会过于松弛而导致负极片的极耳接触到正极片的极耳,并且拆板在负极片和隔膜之间也起到阻挡作用,可以进一步阻止负极片上的极耳碰触到正极片上的极耳,对上边拆开后的负极片的极耳起到隔离保护的作用,有效避免正、负极耳接触而导致短路失火等问题。并且,通过绕卷机构和滚压机构实现极片的高效整理收集,有效减小极片收集占据的空间;另外,采用上述卷绕电芯拆解工装不仅提高极片的收集效率,操作简单,可单人控制减少作业人数,还可以避免因作业人数过多导致环境湿度变化引起负极材料燃烧起火等风险。

6、可选地,所述滚压机构包括两个沿所述第二方向分布的且并行设置的转动辊,所述转动辊与所述支架转动连接,所述转动辊的轴心线与所述第三方向平行;

7、优选地,所述卷绕机构与所述滚压机构之间设有隔板,所述隔板固定于所述支架。

8、可选地,两个所述转动辊远离所述卷绕机构的一侧构成用于与拆分开后的电芯卷片剩余的部分层叠结构片接触的接触面;所述铲板远离所述拆解边刃的侧边与所述支架连接,在所述第一方向上,所述铲板的拆解边刃与所述接触面平齐;

9、可选地,所述铲板的拆解边刃与所述第三方向平行;

10、可选地,所述拆解边刃具有楔形结构,或者所述拆解边刃呈刀刃状。

11、可选地,所述铲板中与所述拆解边刃相邻的侧边设有向外延伸的延伸挡板,所述延伸挡板用于遮挡极片上的极耳,所述延伸挡板远离所述支架的侧边与所述拆解边刃并行且平齐;

12、可选地,所述延伸挡板中与所述拆解边刃平齐的侧边与所述延伸挡板远离所述拆解边刃平齐的侧边垂直,以使所述延伸挡板呈旋钮状。

13、可选地,所述卷绕机构包括相对且间隔设置的第一半圆柱体和第二半圆柱体、以及位于所述第一半圆柱体与所述第二半圆柱体的间隔内的夹紧机构,所述第一半圆柱体和所述第二半圆柱体的轴心线沿所述第三方向设置;

14、所述第一半圆柱体的平面部与所述第二半圆柱体的平面部相对,所述第一半圆柱体和所述第二半圆柱体配合的外周面用于卷绕极片;所述第一半圆柱体与所述第二半圆柱体之间设置有弹性支撑组件,并通过所述弹性支撑组件连接,所述弹性支撑件用于给所述第一半圆柱体和所述第二半圆柱体提供远离彼此的弹性支撑力;

15、所述夹紧机构包括:安装于所述第一半圆柱体的平面部上的第一夹紧结构、以及安装于所述第二半圆柱体的平面部上的第二夹紧结构,所述第一夹紧结构具有沿所述第一半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的第一夹持部,所述第一夹持部朝向所述间隔中沿所述第一半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的一个开口,所述第一夹持部朝向所述第二半圆柱体的表面形成第一夹持面,所述第二夹紧结构具有与所述第一夹持部相对的第二夹持部,所述第二夹持部具有用于与所述第一夹持面相对并配合的第二夹持面;当所述第一半圆柱体和所述第二半圆柱体彼此靠近并位于张开工位时,所述第一夹持面与所述第二夹持面之间形成间隔;当所述第一半圆柱体与所述第二半圆柱体彼此远离并位于夹紧工位时,所述第一夹持面与所述第二夹持面接触配合并夹紧。

16、可选地,所述第一夹紧结构包括沿所述第一半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的第一夹板,所述第一夹板中沿所述第一半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的侧边部构成所述第一夹持部,所述第一夹板中与所述第一夹持部相对的侧边与所述第一半圆柱体固定;

17、所述第二夹紧结构包括沿所述第二半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的第二夹板,所述第二夹板与所述第一夹板相对设置,所述第二夹板中沿所述第二半圆柱体的轴心线的延伸方向延伸的侧边部构成所述第二夹持部,所述第二夹板中与所述第二夹持部相对的侧边与所述第二半圆柱体固定;

18、所述第一夹板和所述第二夹板之间通过关联组件连接,所述关联组件包括:两个支柱,两个所述支柱分别位于所述第一夹板和所述第二夹板的两端,并位于所述弹性支撑组件朝向所述第一夹持部的一侧;每个所述支柱与所述第一半圆柱体的平面部大致垂直,且贯穿所述第一半圆柱体的平面部和所述第二半圆柱体的平面部,所述第一半圆柱体的平面部上设有所述支柱穿过的第一通孔,所述第二半圆柱体的平面部上设有所述支柱穿过的第二通孔,所述支柱与所述第一通孔和所述第二通孔之间均具有沿第四方向移动的活动间隙,所述第四方向与所述第一半圆柱体的平面部平行且与所述第一半圆柱体的轴心线垂直;其中,所述第一夹板与两端的两个所述支柱的侧壁均转动连接,所述第二夹板与两端的两个所述支柱的侧壁均转动连接,所述第一夹板相对的所述支柱转动的第一轴线与所述第二夹板相对所述支柱动的第二轴线平行,并与所述第一半圆柱体的轴心线平行。

19、可选地,所述弹性支撑组件包括两个沿所述第一半圆柱体的轴心线的延伸方向间隔排列的弹簧组,所述夹紧机构位于两个所述弹簧组之间;

20、所述第一半圆柱体内部具有第一中空结构,所述第二半圆柱体内部具有第二中空结构;

21、每个所述弹簧组包括:限位连接柱和套设于所述限位连接柱上的弹簧;所述限位连接柱的轴心线与所述第一半圆柱体的平面部垂直,所述限位连接柱的一端穿过所述第一半圆柱体的平面部并延伸至所述第一中空结构,与所述第一半圆柱体的平面部沿所述限位连接柱的轴心线延伸方向滑动连接,且所述限位连接柱的一端设有第一限位挡块,所述第一限位挡块位于所述第一中空结构内;所述限位连接柱的另一端穿过所述第二半圆柱体的平面部并延伸至所述第二中空结构,与所述第二半圆柱体的平面部沿所述限位连接柱的轴心线延伸方向滑动连接,且所述限位连接柱的另一端设有第二限位挡块,所述第二限位挡块位于所述第二中空结构内;

22、所述弹簧位于所述第一半圆柱体的平面部和所述第二半圆柱体的平面部之间。

23、可选地,所述第一半圆柱体的两端分别设有第一连接耳,所述第二半圆柱体的两端具有与所述第一连接耳一一相对的第二连接耳;相互对应的所述第一连接耳和所述第二连接耳通过转轴安装于所述支架,所述第一连接耳和所述第二连接均与所述转轴固定,所述转轴与所述支架转动连接,两个所述转轴的转动轴线重合,且所述转轴的转动轴线与所述卷绕机构的卷绕轴线重合。

24、可选地,其中一个所述转轴远离所述第一半圆柱体和所述第二半圆柱体的一端连接有摇杆,所述摇杆的轴心线与所述转轴的轴心线垂直,所述摇杆的一端与所述转轴端部的外周面连接,另一端设置有手柄;或者,

25、至少一个所述转轴与第一驱动装置传动连接,所述第一驱动装置用于驱动所述转轴旋转;

26、至少一个所述转动辊与第二驱动装置传动连接,所述第二驱动装置用于驱动所述转动辊旋转。

27、可选地,所述卷绕电芯拆解工装还包括湿度传感器,所述湿度传感器位于所述卷绕机构附近,连接于支架,用于检测环境中的湿度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!