单晶炉的制作方法

本申请涉及单晶硅拉晶,尤其涉及一种单晶炉。

背景技术:

1、在单晶硅制备过程中,连续直拉工艺(ccz工艺)因效率高、成本低等因素被广泛应用。在ccz工艺中,将颗粒状的硅烷放入单晶炉的坩埚中,通过加热坩埚使得颗粒状的硅烷熔化,最终达到硅烷的热裂解,以实现单晶硅的制备,但在硅烷分解过程中会产生氢气、多种形式的硅-氢键,使得制备完成后的单晶硅的含氢量较高,当单晶硅制备成的光伏电池投入使用后,光伏电池内部多余的氢会在电势差的驱动下汇聚在光伏电池表面,加速光伏电池的老化。

技术实现思路

1、本申请提供了一种单晶炉,能够降低制备完成后的单晶硅内的氢含量。

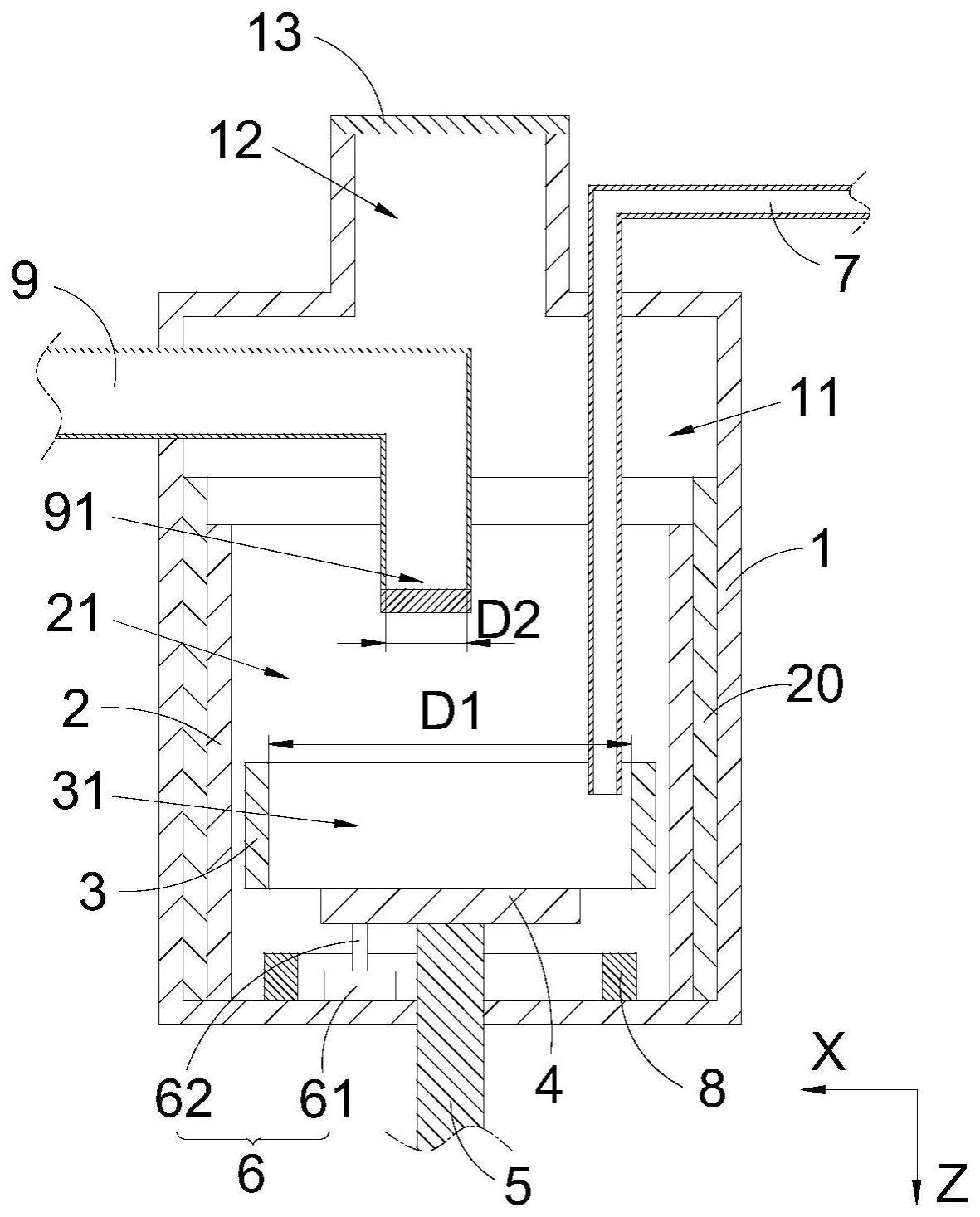

2、本申请提供一种单晶炉,包括:

3、炉体,炉体内设置有容纳腔;

4、保温层,保温层安装于容纳腔内并围成反应腔室;

5、坩埚,坩埚安装于反应腔室内,坩埚设置有用于熔化硅原料的熔化腔;

6、运动平台,运动平台与坩埚固定连接;

7、坩埚轴,坩埚轴的一端经炉体上的第一通孔伸入容纳腔内并与运动平台铰接,坩埚轴能够带动运动平台和坩埚绕自身旋转轴转动;

8、驱动件,驱动件与运动平台连接,沿旋转轴的延伸方向,驱动件能够驱动运动平台和坩埚相对于坩埚轴摆动。

9、在本申请中,当驱动平台在驱动件的驱动下相对于坩埚轴摆动时,坩埚能够在驱动平台的带动下沿单晶炉的高度方向摆动,使得熔化腔内的液体硅随着坩埚的运动而运动并形成漩涡液面,促进液体硅内部的氢气逃逸,降低了液体硅内部的氢元素的含量,降低了氢气逃逸过程中液体硅喷溅的风险,进而降低了单晶炉的工作稳定性,并有利于提升单晶炉的使用安全性。

10、在一些实施例中,运动平台在旋转轴的延伸方向上的摆动角度α满足:0°<α≤15°。

11、在一些实施例中,驱动件为驱动电机;

12、驱动电机包括电机本体和可伸缩输出轴,可伸缩输出轴的一端与电机本体连接,可伸缩输出轴的另一端与运动平台连接,驱动电机能够驱动可伸缩输出轴伸长或缩短,以控制运动平台的摆动角度。

13、在一些实施例中,单晶炉还设置有气体供应装置和吹气管路,吹气管路的进气端与气体供应装置连接,吹气管路的出气端经炉体上的第二通孔伸入熔化腔内;

14、气体供应装置吹出的惰性气体能够经吹气管路进入坩埚内。

15、在一些实施例中,熔化腔内存在液体硅时,沿单晶炉的高度方向,出气端与液体硅的表面之间的垂直距离l满足:5cm≤l≤10cm。

16、在一些实施例中,坩埚轴能够带动坩埚沿单晶炉的高度方向移动;

17、吹气管路为可伸缩结构,单晶炉还包括控制件,控制件与吹气管路连接,坩埚沿单晶炉的高度方向移动过程中,控制件能够控制吹气管路拉伸或收缩。

18、在一些实施例中,单晶炉还包括第一电磁发生装置,第一电磁发生装置安装于容纳腔内,且第一电磁发生装置能够向熔化腔内发射电磁波,以促进熔化腔内的液体硅内部的氢气向外逃逸。

19、在一些实施例中,单晶炉设置有加料通道,加料通道的加料端经炉体的第三通孔伸入容纳腔内,沿单晶炉的高度方向,加料端位于坩埚上方,加料通道用于向坩埚内增加硅原料;

20、坩埚的内径为d1,加料端的加料内径为d2,d1与d2满足:0.1≤d2/d1≤0.4。

21、在一些实施例中,加料端设置有多个加料孔,沿加料端的周向和/或径向,多个加料孔间隔分布;

22、加料孔的轮廓形状为弧形。

23、在一些实施例中,沿单晶炉的径向,加料通道与炉体活动连接;

24、单晶炉加料完成后,加料通道能够相对于炉体沿单晶炉的径向移动,以改变在单晶炉的径向上加料通道伸入炉体的长度。

25、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本申请。

技术特征:

1.一种单晶炉,其特征在于,所述单晶炉包括:

2.根据权利要求1所述的单晶炉,其特征在于,所述运动平台(4)在所述旋转轴的延伸方向上的摆动角度α满足:0°<α≤15°。

3.根据权利要求1所述的单晶炉,其特征在于,所述驱动件(6)为驱动电机;

4.根据权利要求1所述的单晶炉,其特征在于,所述单晶炉还设置有气体供应装置和吹气管路(7),所述吹气管路(7)的进气端与气体供应装置连接,所述吹气管路(7)的出气端(71)经所述炉体(1)上的第二通孔伸入所述熔化腔(31)内;

5.根据权利要求4所述的单晶炉,其特征在于,所述熔化腔(31)内存在液体硅(30)时,沿所述单晶炉的高度方向z,所述出气端(71)与所述液体硅(30)的表面之间的垂直距离l满足:5cm≤l≤10cm。

6.根据权利要求5所述的单晶炉,其特征在于,所述坩埚轴(5)能够带动所述坩埚(3)沿所述单晶炉的高度方向z移动;

7.根据权利要求1至6中任一项所述的单晶炉,其特征在于,所述单晶炉还包括第一电磁发生装置(8),所述第一电磁发生装置(8)安装于所述容纳腔(11)内,且所述第一电磁发生装置(8)能够向所述熔化腔(31)内发射电磁波,以促进所述熔化腔(31)内的液体硅(30)内部的氢气向外逃逸。

8.根据权利要求1至6中任一项所述的单晶炉,其特征在于,所述单晶炉设置有加料通道(9),所述加料通道(9)的加料端(91)经所述炉体(1)的第三通孔伸入所述容纳腔(11)内,沿所述单晶炉的高度方向z,所述加料端(91)位于所述坩埚(3)上方,所述加料通道(9)用于向所述坩埚(3)内增加所述硅原料;

9.根据权利要求8所述的单晶炉,其特征在于,所述加料端(91)设置有多个加料孔(92),沿所述加料端(91)的周向和/或径向,多个所述加料孔(92)间隔分布;

10.根据权利要求8所述的单晶炉,其特征在于,沿所述单晶炉的径向x,所述加料通道(9)与所述炉体(1)活动连接;

技术总结

本申请涉及一种单晶炉,单晶炉的炉体内设置有容纳腔,保温层安装于容纳腔内并围成反应腔室,坩埚安装于反应腔室内,坩埚设置有用于熔化硅原料的熔化腔,运动平台与坩埚固定连接,坩埚轴的一端经炉体上的第一通孔伸入容纳腔内并与运动平台铰接,坩埚轴能够带动运动平台和坩埚绕自身旋转轴转动,驱动件与运动平台连接,沿旋转轴的延伸方向,驱动件能够驱动运动平台和坩埚相对于坩埚轴摆动,使得熔化腔内的液体硅随着坩埚的运动而运动并形成漩涡液面,促进液体硅内部的氢气逃逸,降低了液体硅内部的氢元素的含量,降低了氢气逃逸过程中液体硅喷溅的风险,进而降低了单晶炉的工作稳定性,并有利于提升单晶炉的使用安全性。

技术研发人员:于琨,刘长明,张昕宇,王晓凡,徐国平

受保护的技术使用者:晶科能源(海宁)有限公司

技术研发日:20230316

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!