基于聚集诱导发光的光敏剂在细胞成像和光动力疗法中的应用方法

1.本发明属于医用材料技术领域,尤其涉及一种超分子聚合荧光纳米材料的制备方法及其在生物中的应用。

背景技术:

2.目前,治疗诊断纳米光是指同时具有成像和治疗功能的发光纳米颗粒。其中光动力疗法(pdt)已经成为具有高时空精度的无创且可靠的癌症疗法。与传统的纳米医学不同,它可以通过局部光子控制纳米光的成像和治疗功能,以对周围组织产生最小的损害。目前已经开发出各种各样的发光材料并作为生物探针进行了研究。

3.超分子化学是研究多个简单的小分子通过分子间相互作用力形成有序聚集体的科学。通常,超分子发光材料都是由有机共轭平面分子来构建的,但是由于π

‑

π相互作用,形成的超分子材料发光效率低下,甚至荧光猝灭。2001年,现有技术1首次发现了具有“聚集诱导发光(aie)”的性能的分子。这些分子在游离态或者单分子态的荧光强度很微弱,甚至不发光;在聚集态或固态状态,反而具有显著的荧光强度。

4.因此将aie分子与超分子材料结合解决了传统超分子发光材料的荧光猝灭问题。此外,大多数aie分子通常是π共轭的和疏水的,仅可溶于有机溶剂,这使其不适合生物应用。因此可以将aie分子与离子或亲水链共价缀合会生成水溶性aie类似物或两亲性aie大分子,然后通过分子间的亲疏水自组装成aie荧光超分子聚合物。

5.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的荧光分子材料容易出现荧光猝灭,不具备水溶性,不能应用于生物领域;且荧光染料容易泄露。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种超分子聚合荧光纳米材料的制备方法及其在生物中的应用。

7.本发明是这样实现的,一种超分子聚合荧光纳米材料的制备方法,所述超分子聚合荧光纳米材料的制备方法包括:将具有聚集诱导发光化合物通过共价或非共价引入到聚二乙炔超分子体系中,以分子间的亲疏水作用自发组装聚合得纳米颗粒。

8.进一步,所述具有聚集诱导发光化合物的化学结构式为:

9.10.进一步,所述超分子聚合荧光纳米材料的制备方法包括以下步骤:

11.步骤一,将具有聚集诱导发光特性的荧光小分子naptpa与二乙炔单体pcda共价结合得到化合物nt

‑

da;

12.步骤二,通过薄膜水化法将化合物nt

‑

da与两亲性聚合物pcda制备超分子聚合荧光纳米材料。

13.进一步,所述将具有聚集诱导发光特性的荧光小分子naptpa与二乙炔单体pcda共价结合得到化合物nt

‑

da包括:

14.(1)称取一定质量的naptpa、dmap、dcc置于反应管中,加四氢呋喃溶解;

15.(2)称取一定量的pcda于小烧杯中,加四氢呋喃使之溶解,再将溶解好的pcda溶液缓慢逐滴加入步骤(1)的反应管中;

16.(3)用锡纸包裹反应管,并置于磁力搅拌器上室温搅拌72h;反应结束后,减压旋蒸去除四氢呋喃,旋干后用适量的二氯甲烷溶解;将得到的溶液用过饱和nahco3萃取;

17.(4)加适量的无水硫酸钠去除水,得到粗产品;将粗产品加到硅胶柱中,得到目标化合物nt

‑

da。

18.进一步,步骤(4)中,所述洗脱剂由二氯甲烷:石油醚=1:1配置得到。

19.进一步,步骤二中,所述通过薄膜水化法将化合物nt

‑

da与两亲性聚合物pcda制备超分子聚合荧光纳米材料包括:

20.1)用氯仿溶液配制nt

‑

da与pcda的储备液,按一定摩尔比加入到圆底烧瓶中,旋转蒸发去除有机溶剂,在圆底烧瓶上形成薄膜;

21.2)在往圆底烧瓶中加入高于pcda的相变温度的去离子水,超声一段时间;常温下冷却后放置在4℃的冰箱中过夜,令其自组装;

22.3)于使用前,用254nm的紫外灯照射,使纳米粒子聚合,即可得到超分子聚合荧光纳米材料。

23.本发明的另一目的在于提供一种利用所述超分子聚合荧光纳米材料的制备方法制备的超分子聚合荧光纳米材料。

24.本发明的另一目的在于提供一种所述超分子聚合荧光纳米材料在细胞成像中的应用。

25.本发明的另一目的在于提供一种所述超分子聚合荧光纳米材料在纳米材料在光动力疗法中的应用。

26.结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明通过利用二乙炔在自组装方面的优异性能,将aie小分子共价/非共价引入到聚二乙炔超分子体系中,以分子间的亲疏水作用自发组装成聚集诱导发光超分子聚合物。解决了聚集荧光猝灭问题,同时赋予它们良好的水溶性。此外,二乙炔聚合使得聚集体结构刚性化,可以防止荧光染料的泄露,从而开发出具有明确结构的新型纳米结构。并且首次讨论了该超分子发光纳米材料在细胞成像以及光动力疗法中的应用。

27.本发明将aie分子直接连接到具有相应反应基团的聚合物/生物大分子上。使用这些具有aie侧链的聚合物,可以制造aie点。在本发明超分子聚合荧光纳米颗粒形成过程中,利用二乙炔在自组装方面的优异性能,与aie分子间的亲疏水作用自发组装成纳米颗粒。赋予了具有aie性质的化合物可以在水溶性介质中工作的能力,确保荧光探针在生理介质中

有良好的分散性以及较低的背景信号。

28.在本发明超分子聚合荧光纳米颗粒形成过程中,当aie分子与二乙炔共价连接时,通过二乙炔部分的光聚合使超分子自组装体共价硬化,使得aie分子在成像期间不容易从纳米颗粒中扩散出来,解决了荧光材料泄露问题。

29.本发明形成的超分子聚合荧光纳米颗粒的荧光强度高,解决了荧光中聚集引起的猝灭问题,被细胞内化后细胞质以及细胞核显示出明亮的绿色,也表明该荧光的生物相容性好。本发明形成的超分子聚合荧光纳米颗粒在白灯照射下可以产生ros,在光动力疗法等生物相关领域具有潜在的应用前景。

30.在本发明荧光纳米颗粒形成过程中,利用二乙炔在自组装方面的优异性能,与aie分子间的亲疏水作用自发组装成纳米颗粒。赋予了具有aie性质的化合物可以在水溶性介质中工作的能力,确保荧光探针在生理介质中有良好的分散性以及较低的背景信号。本发明形成的荧光纳米颗粒的荧光强度高,解决了荧光中聚集引起的猝灭问题,被细胞内化后细胞质以及细胞核显示出明亮的绿色,且与市售核染色剂(dapi)有高的重叠度,可以作为细胞显影剂使用。本发明形成的荧光纳米颗粒在白灯照射下可以产生单线态氧,在光动力疗法等生物相关领域具有潜在的应用前景。

附图说明

31.为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

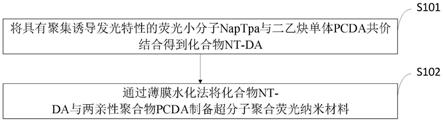

32.图1是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米材料的制备方法流程图。

33.图2是本发明实施例提供的nt

‑

da的紫外吸收光谱示意图。

34.图3是本发明实施例提供的nt

‑

da的荧光吸收光谱示意图。

35.图4是本发明实施例提供的nt

‑

da的aie性质图。

36.图5是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米颗粒的粒径分布示意图。

37.图6是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米颗粒的扫描电镜图。

38.图7是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米颗粒的细胞成像图。

39.图8是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米颗粒的abda吸收光谱变化图。

40.图9是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米颗粒的细胞暗毒性、光毒性图。

41.图10是本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米材料的制备方法的实现流程图。

具体实施方式

42.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

43.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种超分子聚合荧光纳米材料的制备方法及其在生物中的应用,下面结合附图对本发明作详细的描述。

44.本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米材料的制备方法包括:

45.将具有聚集诱导发光化合物通过共价或非共价引入到聚二乙炔超分子体系中,以分子间的亲疏水作用自发组装聚合得纳米颗粒。

46.本发明实施例提供的具有聚集诱导发光化合物的化学结构式为:

[0047][0048]

如图1所示,本发明实施例提供的超分子聚合荧光纳米材料的制备方法包括以下步骤:

[0049]

s101,将具有聚集诱导发光特性的荧光小分子naptpa与二乙炔单体pcda共价结合得到化合物nt

‑

da;

[0050]

s102,通过薄膜水化法将化合物nt

‑

da与两亲性聚合物pcda制备超分子聚合荧光纳米材料。

[0051]

步骤s101中,本发明实施例提供的将具有聚集诱导发光特性的荧光小分子naptpa与二乙炔单体pcda共价结合得到化合物nt

‑

da包括:

[0052]

(1)称取一定质量的naptpa、dmap、dcc置于反应管中,加四氢呋喃溶解;

[0053]

(2)称取一定量的pcda于小烧杯中,加四氢呋喃使之溶解,再将溶解好的pcda溶液缓慢逐滴加入步骤(1)的反应管中;

[0054]

(3)用锡纸包裹反应管,并置于磁力搅拌器上室温搅拌72h;反应结束后,减压旋蒸去除四氢呋喃,旋干后用适量的二氯甲烷溶解;将得到的溶液用过饱和nahco3萃取;

[0055]

(4)加适量的无水硫酸钠去除水,得到粗产品;将粗产品加到硅胶柱中,得到目标化合物nt

‑

da。

[0056]

步骤(4)中,s101洗脱剂由二氯甲烷:石油醚=1:1配置得到。

[0057]

步骤s102中,s101通过薄膜水化法将化合物nt

‑

da与两亲性聚合物pcda制备超分子聚合荧光纳米材料包括:

[0058]

用氯仿溶液配制nt

‑

da与pcda的储备液,按一定摩尔比加入到圆底烧瓶中,旋转蒸发去除有机溶剂,在圆底烧瓶上形成薄膜;在往圆底烧瓶中加入高于pcda的相变温度的去离子水,超声一段时间;常温下冷却后放置在4℃的冰箱中过夜,令其自组装;于使用前,用254nm的紫外灯照射,使纳米粒子聚合,即可得到超分子聚合荧光纳米材料。

[0059]

下面结合具体实施例对本发明的技术效果作进一步描述。

[0060]

实施例1:

[0061]

步骤一、化合物nt

‑

da的合成:在天平上精密称取naptpa

‑

oh(151mg)、dmap(47.14mg)、dcc(100mg)加入25ml的反应管中,加5ml的四氢呋喃,搅拌使之溶解;然后精密称取(106mg)pcda于小烧杯中,加5ml的四氢呋喃使之溶解,再将溶解好的pcda溶液缓慢逐滴加入上述的反应管中;反应过程中用锡纸包裹避光,置于磁力搅拌器上室温搅拌72h,点板确定反应的进行程度后;反应结束后,将反应管中的溶液转移到圆底烧瓶中,减压旋蒸去

除四氢呋喃(35℃),旋干后用适量的二氯甲烷溶解;得到的溶液用过饱和nahco3萃取,目的是去除dcc;加适量的无水硫酸钠去除水,得到粗产品;最后加少量硅胶使化合物吸附在硅胶上,减压旋蒸形成粉末,然后将粉末慢慢加入到装好的硅胶柱中,在化合物上方铺上一层石英玻璃。洗脱剂选用二氯甲烷:石油醚=1:1。得到目标化合物nt

‑

da。

[0062]

步骤二、采用薄膜水化法制备超分子聚合荧光纳米颗粒:首先nt

‑

da与pcda的储备液是由氯仿溶剂配置。配置的具体过程为精确称量8.89mg nt

‑

da粉末于10ml的容量瓶配置成1mm储备液。精确称量18.7mg pcda粉末于10ml的容量瓶配置成5mm储备液。nt

‑

da样品需要超声10min使其完全溶解,pcda样品超声2min使其完全溶解。用移液枪分别取10μl的nt

‑

da和10μl的pcda储备液加入到圆底烧瓶中,旋转蒸发去除有机溶剂,在圆底烧瓶上形成薄膜。在往圆底烧瓶中加入2ml的80℃去离子水,超声5min。常温下冷却后放置在4℃的冰箱中过夜,使其自组装。使用前,用254nm的紫外灯照射3min,使纳米粒子聚合。

[0063]

步骤三、用于生物实验的超分子聚合荧光纳米颗粒的制备:取上述步骤二中的储备液,用移液枪分别取10μl的nt

‑

da和10μl的pcda储备液加入到圆底烧瓶中,旋转蒸发去除有机溶剂,在圆底烧瓶上形成薄膜。将圆底烧瓶用封口膜封住瓶口,在高温高压条件下灭菌。随后在无菌条件下,往圆底烧瓶中加入含牛胎血清的dmem溶液,在80℃下超声6min使其自组装形成纳米颗粒,得到的样品需在无菌条件下储存,置于4℃的冰箱。使用前,用254nm的紫外灯照射3min,使纳米粒子聚合。

[0064]

实施例2:nt

‑

da光学性能的测试

[0065]

步骤:在25℃下,测量了nt

‑

da的紫外吸收和荧光发射光谱,考察了10ulnt

‑

da(1mm)在不同体积比dmso/h2o混合溶剂中(总体积为2ml)荧光发射光谱的变化。

[0066]

结果:如图2nt

‑

da的紫外

‑

可见吸收光谱显示,在306nm和418nm处有两个最大的吸收峰,图3发射光谱排列在500

‑

800nm处,峰值在590nm左右。可见,该化合物具有较大的斯托克斯位移(167nm),避免了生物医学成像过程中激发光的光污染和发射的自吸收。如图4,nt

‑

da具有典型的aie效应特征,在dmso中几乎是弱发射的,当逐渐加入0%

‑

90%去离子水后,随着水比例的增加,由于分子内运动的限制,探针逐渐形成聚集,有效地阻挡非辐射通道并激活其辐射跃迁。aiegen的荧光被激活,在588nm发射波长处出现明亮的持续增强的橙色发射荧光,发射强度相当。

[0067]

实施例3:超分子聚合荧光纳米材料的形貌表征

[0068]

使用动力学光散射(dls)测量(25℃,malvern zetasizernano

‑

s90)该纳米材料的粒径。使用扫描电镜(zeiss merlin)检测样品的形貌,为了制备sem样品,将新制备的胶体溶液涂在清洁的铝箔上,并在40℃的烤箱中过夜干燥。然后喷金处理,上机拍照。

[0069]

实验结果如图5、6。

[0070]

实施例4:超分子聚合荧光纳米材料作为荧光成像探针

[0071]

本实验通过共聚焦显微镜检测实施例1中步骤三在无菌条件下制备的超分子聚合荧光纳米材料在细胞中的成像能力。

[0072]

实验步骤:取对数生长期mc3t3e1细胞,调整细胞浓度至4

×

104个/ml;细胞接种量为40000个/皿;按照1ml/皿铺至激光共聚焦专用培养皿中,共4皿。记录铺板时间;过夜培养使细胞贴壁;加入实施例1中在灭菌条件下制备的步骤三中的超分子聚合荧光纳米颗粒1ml/皿孵育2h;随后用pbs清洗3次后加入dapi孵育10min;再用1ml/皿pbs清洗3次。上机拍

照。

[0073]

实验结果表明(图7):本实验用到的荧光探针的浓度为5μm,可以明显观察到强烈的绿色荧光与dapi的蓝色荧光有重叠,证明其进入细胞的作用范围包括了细胞核。

[0074]

实施例5:超分子聚合荧光纳米材料体外产生单线态氧的能力检测

[0075]

本实验通过在光照下检测纳米材料产生单线态氧的能力,为后续细胞光动力疗法做铺垫。

[0076]

实验步骤:本发明使用9,10

‑

蒽二基

‑

二(亚甲基)二丙二酸(abda)作为探针对单线态氧进行检测,利用abda可以和单线态氧产生特异性反应,具体表现在吸光度(378/400nm)会下降,通过abda特征吸收峰的衰减程度来反应单线态氧的产生情况。实验时,取10μlabda检测剂(10mm)、2ml实施例1中步骤二得到的样品,混匀后,在led灯(13w)下照射,每隔1min取样品测定吸光度值。

[0077]

实验结果:如图8中的b,在光照下,对照组中的abda的吸光强度没有发生变化,如图8中的a,abda在400nm处的吸光度随着时间的增加不断下降,表明该纳米材料可以产生单线态氧。

[0078]

实施例6:超分子聚合荧光纳米材料细胞暗毒性以及光毒性检测

[0079]

细胞毒性很大程度上影响了后续材料在生物方面的应用,本发明首先验证了该纳米材料的暗毒性,cck

‑

8法测定细胞活性。另外在光照下验证超分子聚合荧光纳米材料是否可以产生单线态氧,杀死肿瘤细胞。

[0080]

实验步骤:取处于生长对数期且密度均匀的细胞传代,将细胞悬液接种到96孔板中,然后置于5%co2、37℃恒温培养箱,待细胞贴壁密度均匀。设计6组待测物浓度梯度依次为0μm、5μm、10μm、15μm、20μm、25μm和1组空白对照组,同时每组浓度设置6个平行组。将待测物按不同浓度梯度加入孔板中,孵育24h。再加入一定浓度的cck

‑

8。最后在酶标仪测得每孔的吸光度值(od)。以上为细胞暗毒性的测试,细胞光毒性测试同上,在细胞加待测物孵育24h后,加led灯进行照射3min后,再加cck

‑

8溶液,测定od值。

[0081]

实验结果:如图9。在黑暗条件下该纳米材料在浓度(0

‑

25μm)对mc3t3e1细胞显示出低细胞毒性。即使在高浓度下也未见明显的细胞毒性,说明该纳米材料具有良好的生物相容性。但是,暴露于光照射(白光)后,该纳米材料显示出剂量依赖性的细胞毒性。当纳米材料的浓度提高到15μm后,存活分数仅为58%。说明其具有出色的生物相容性和高光毒性,使其有望用于癌症光疗的光敏剂。

[0082]

实施例7:

[0083]

本发明的方法包括:(1)建立急性肝损伤小鼠模型及急性肝衰竭小鼠模型。分为对照组、四氯化碳组、d

‑

氨基半乳糖组。对照组、四氯化碳组、脂多糖组分别腹腔注射生理盐水、四氯化碳、d

‑

氨基半乳糖诱导24小鼠。(2)低剂量脂多糖筛选。脂多糖剂量要求在不引起肝损伤条件下进行小鼠诱导,即脂多糖不引起肝损伤。(3)低剂量脂多糖后干预四氯化碳、d

‑

氨基半乳糖诱导的模型小鼠,评估肝损伤。用生理盐水腹腔注射小鼠为对照组、四氯化碳组、脂多糖组、四氯化碳+脂多糖组、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖组。其中四氯化碳+脂多糖组、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖组腹腔注射四氯化碳预处理6h后再腹腔注射脂多糖,对照组、四氯化碳组、d

‑

氨基半乳糖组、脂多糖组分别腹腔注射生理盐水、四氯化碳、d

‑

氨基半乳糖、脂多糖诱导24h后处理小鼠。通过统计实验小鼠死亡率、测肝功能、测量肝组织坏死面积综合评估肝

损伤,确定成功构建内毒素血症介导肝损伤重症化的动物模型。上述模型的药物配置方法:称取10mg脂多糖,加入50ml生理盐水中,充分摇匀使其溶解;用注射器抽取2ml四氯化碳加入准备好的15ml去酶离心管中,再用注射器抽取8ml橄榄油用0.22um一次性过滤器过滤除菌,加入到15ml去酶管,充分摇匀。(4)分子机制评估。通过westem blot检测促肝生长因子受体(c

‑

met、cyclingd1、pcna),肝内胆红素相关蛋白(oatp2、ugt1a1、mrp2),内质网应激相关蛋白(chop、grp78、atf4、perk、atf6α、xbp1

‑

s),肝细胞核因子(hnf1α、hnf4α)的表达情况,用来确定成功建立肝损伤重症化的机制评估体系。

[0084]

内毒素血症介导肝损伤重症化的动物模型、构建方法及机制评估体系包括:

[0085]

脂多糖血症介导肝损伤重症化的动物模型,其特征在于,低脂多糖可使在原有基础肝病的小鼠再次加重肝损伤即肝损伤重症化,本次脂多糖使用浓度为0.2g/l。

[0086]

脂多糖血症介导肝损伤重症化的动物模型的构建方法,包括步骤如下:将脂多糖加入生理盐水中,充分混匀使其溶解,上述溶液体积比为1mg:5ml;用注射器抽取2ml四氯化碳加入准备好的15ml去酶离心管中,再用注射器抽取8ml橄榄油用0.22um一次性过滤器过滤除菌,加入到15ml去酶管,充分摇匀;称取0.75mgd

‑

氨基半乳糖加入5ml生理盐水中,震荡使其充分溶解。

[0087]

所配脂多糖使用浓度为0.2g/l,所配置诱导液在介导肝损伤重症化中有明显作用。所配四氯化碳溶液,配比为四氯化碳:橄榄油=1:4;所配d

‑

氨基半乳糖溶液,配比浓度为0.15g/l。

[0088]

在介导急性肝损伤小鼠模型及急性肝衰竭小鼠模型中有明显作用,包括以下步骤:分别设对照组、四氯化碳组、d

‑

氨基半乳糖组。对照组、四氯化碳组、脂多糖组组别,分别腹腔注射生理盐水、四氯化碳、d

‑

氨基半乳糖、脂多糖诱导24小鼠。在介导肝损伤重症化中有明显作用,包括以下步骤:用生理盐水腹腔注射小鼠为对照组、四氯化碳组、脂多糖组、四氯化碳+脂多糖组、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖组。其中四氯化碳+脂多糖组、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖组腹腔注射四氯化碳预处理6h后再腹腔注射脂多糖,对照组、四氯化碳组、d

‑

氨基半乳糖组、脂多糖组分别腹腔注射生理盐水、四氯化碳、d

‑

氨基半乳糖、脂多糖诱导24h。干预24h后提取肝组织,然后做westem blot检测chop、grp78、atf4的表达情况,得出脂多糖可介导肝损伤重症化,同时用来评估脂多糖介导肝损伤重症化动物模型建模成功;采用westem blot检测促肝生长因子受体(c

‑

met、cyclingd1、pcna),肝内胆红素相关蛋白(oatp2、ugt1a1、mrp2),内质网应激相关蛋白(chop、grp78、atf4、perk、atf6α、xbp1

‑

s),肝细胞核因子(hnf1α、hnf4α)的表达情况,其特征在于,未折叠蛋白反应是介导内质网应激的重要环节,激活细胞凋亡信号通路,激活转录因子(atf6)是内质网启动的标志,使其葡萄糖调节蛋白(grp78)未折叠蛋白反应增强,可导致蛋白激酶r样内质网激酶磷酸化(perk),生长抑制dna损伤基因153(gadd153)是细胞凋亡通路的标志蛋白,非磷酸化真核起始因子(eif2a)和磷酸化真核起始因子(p

‑

eif2a)是减少蛋白质的折叠的负荷从而抑制蛋白质合成和减轻内质网应激的标志。

[0089]

本发明所解决的技术问题在于提供一种要求简便、效果稳定、重复性好、成功率高的由脂多糖介导的肝损伤重症化模型建立的方法,该方法通过用四氯化碳造成小鼠急性肝损伤,用d

‑

氨基半乳糖造成小鼠急性肝衰竭,再用脂多糖后干预。脂多糖在原有基础疾病上使肝损伤加重导致重症化甚至加重肝衰竭。本发明采用如下技术方案:1、用四氯化碳和d

‑

氨基半乳糖干预模型小鼠,评估肝损伤,分为对照组、四氯化碳组、d

‑

氨基半乳糖组,诱导24h后处理小鼠进行效果观察;2、用低剂量脂多糖后干预模型小鼠,评估肝损伤。分为对照组、四氯化碳组、脂多糖组、四氯化碳+脂多糖组、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖组,诱导24h后处理小鼠进行效果观察;所述脂多糖溶液用量为0.5mg/kg、所述的脂多糖的配制方法为称取10mg脂多糖,加入50ml生理盐水中,充分摇匀使其溶解。探讨内毒素介导肝损伤重症化的机制评估体系。

[0090]

本发明的有益效果:采用上述构建方法,建立脂多糖介导动物模型肝损伤重症化的应用和机制评估体系,为研究脂多糖介导动物模型肝损伤重症化的应用及相关机制奠定实验基础。

[0091]

实施一

[0092]

1)称取0.7gd

‑

氨基半乳糖,加入5ml生理盐水中,充分摇匀使其溶解;

[0093]

2)用注射器抽取2ml四氯化碳加入准备好的15ml去酶离心管中,再用注射器抽取8ml橄榄油用0.22um一次性过滤器过滤除菌,加入到15ml去酶管,充分摇匀。

[0094]

3)称取10mg脂多糖,加入50ml生理盐水中,充分摇匀使其溶解;脂多糖:生理盐水=10mg:50ml,再稀释4500倍,每只均打0.1ml。

[0095]

4)对处于8w左右的小鼠分别给予生理盐水、四氯化碳、脂多糖、d

‑

氨基半乳糖+脂多糖干预24h,提取组织,进行westem blot检测促肝生长因子受体(c

‑

met、cyclingd1、pcna),肝内胆红素相关蛋白(oatp2、ugt1a1、mrp2),内质网应激相关蛋白(chop、grp78、atf4、perk、atf6α、xbp1

‑

s),肝细胞核因子(hnf1α、hnf4α),如图1、图2。

[0096]

5)以上实验重复三次。

[0097]

本发明所解决的技术问题在于提供一种要求简便、效果稳定、重复性好的由脂多糖介导的肝损伤重症化模型建立的方法,该方法通过用四氯化碳造成小鼠肝损伤,再用脂多糖后干预。行westem blot检测确定脂多糖介导动物肝损伤重症化,为研究脂多糖介导动物模型肝损伤重症化的应用及相关机制奠定实验基础。同时提供了脂多糖介导肝损伤重症化模型建立的成功率,且要求简便、效果稳定、重复性好、成功率高;建立起脂多糖介导动物肝损伤重症化的机制评估系统,足以满足该实验领域的需求。

[0098]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1