抗粘附迁移和侵袭的18β-甘草次酸-Glu-Asp-Gly及其合成、活性和应用

抗粘附迁移和侵袭的18

β-甘草次酸-glu-asp-gly及其合成、活性和应用

技术领域

1.本发明涉及一种18β-甘草次酸-glu-asp-gly,涉及它的制备方法,涉及它能抑制肿瘤细胞粘附,迁移和侵袭,进一步涉及它能抑制癌向肺转移。因而本发明涉及它在制备抗癌转移药物中的应用。本发明属于生物医药领域。

背景技术:

2.甘草次酸是甘草酸在人体内的主要代谢产物。甘草酸是甘草的主要有效成分。甘草次酸含多个手性碳。18位碳原子就是其中之一。如果只改变18位手性碳原子的构型,那么便出现α和β两种差向异构体。97%天然甘草次酸是18β-甘草次酸。虽然18β-甘草次酸具有多种药理活性,但是因为活性低而严重限制了18β-甘草次酸的应用。为克服18β-甘草次酸的这些缺点,业内技术人员对18β-甘草次酸进行了各种化学修饰。不过成效不显著。

3.巨噬细胞是穿透肿瘤的最丰富的免疫细胞。肿瘤相关的巨噬细胞(tam)可以促进肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭,因而对癌转移有重要影响。肿瘤相关的巨噬细胞促进肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭的部分机制涉及由癌细胞表达的白细胞介素-1α(il-1α)能够募集环氧化酶-2(cox2)表达的巨噬细胞。反过来,募集的巨噬细胞又促进肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭,进一步推进肿瘤转移进程。

4.上述知识说明,能够进入白细胞介素-1α和环氧化酶-2的活性口袋的化合物将有能力抑制巨噬细胞募集,因而有能力抑制肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭,以及有能力抑制癌转移。在分析了白细胞介素-1α和环氧化酶-2的活性口袋的形态之后,发明人设计了18β-甘草次酸-glu-asp-gly。利用分子对接技术,发明人将该化合物与白细胞介素-1α及环氧化酶-2对接。发现18β-甘草次酸-glu-asp-gly可以很好地进入白细胞介素-1α和环氧化酶-2的活性口袋(此处省略分子对接图)。这些理论研究使发明人认识到,18β-甘草次酸-glu-asp-gly可抑制肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭,因而可抑制癌转移。根据这种认识,发明人完成了后面的实验研究。

技术实现要素:

5.本发明的第一个内容是确认下式18β-甘草次酸-glu-asp-gly是新化合物。

6.本发明的第二个内容是提供下式的18β-甘草次酸-glu-asp-gly的制备方法,该方法包括;

7.1)采用二环己基碳二亚胺为缩合剂,1-羟基苯并三氮唑为催化剂液相合成glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl;

8.2)采用二环己基碳二亚胺为缩合剂,1-羟基苯并三氮唑为催化剂将glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl与18β-甘草次酸缩合制备18β-甘草次酸-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl;

9.3)将18β-甘草次酸-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl脱保护基制备18β-甘草次

酸-glu-asp-gly。

10.本发明的第三个内容是评价下式的18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制肿瘤细胞粘附、迁移和侵袭的活性。

11.本发明的第四个内容是评价下式的18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制癌向肺转移的活性。

12.附图说明

13.图1.18β-甘草次酸-glu-asp-gly的合成路线.(i)二环己基碳二亚胺,1-羟基苯并三氮唑,无水四氢呋喃;(ii)氯化氢的乙酸乙酯溶液(4n);.(iii)二环己基碳二亚胺,1-羟基苯并三氮唑,无水四氢呋喃;(iv)氯化氢的乙酸乙酯溶液(4n);(v)二环己基碳二亚胺,1-羟基苯并三氮唑,无水四氢呋喃;(vi)甲醇,钯碳,氢气。

具体实施方式

14.为了进一步阐述本发明,下面给出一系列实施例。这些实施例完全是例证性的,它们仅用来对本发明进行具体描述,不应当理解为对本发明的限制。

15.实施例1制备boc-asp(obzl)-gly-obzl

16.将1.61g(5.0mmol)boc-asp(obzl),1.23g(6.0mmol)二环己基碳二亚胺和0.81g(6.0mmol)1-羟基苯并三氮唑溶于50ml无水四氢呋喃,冰浴搅拌30分钟。之后,再向反应液中加入1.86g(5.5mmol)gly-obzl。反应混合物用n-甲基吗啉调节ph9。室温搅拌12小时,tlc(二氯甲烷:甲醇,30:1)显示boc-asp(obzl)消失。滤除二环己基脲,滤液减压浓缩。残留物用60ml乙酸乙酯溶解,溶液再过滤除去二环己基脲。滤液依次用5%nahco3水溶液洗(30ml

×

3),饱和nacl水溶液洗(30ml

×

3),5%khso4水溶液洗(30ml

×

3),饱和nacl水溶液洗(30ml

×

3),5%nahco3水溶液洗(30ml

×

3),饱和nacl水溶液洗(30ml

×

3)。乙酸乙酯层用无水硫酸钠干燥12小时。过滤,滤液减压浓缩,得到的黄色粉末经硅胶柱层析纯化(石油醚/乙酸乙酯,10/1),得到1.99g(85%)标题化合物,为无色固体。

17.实施例2制备asp(obzl)-gly-obzl

18.先用5ml无水乙酸乙酯将2.1g(3.0mmol)boc-asp(obzl)-gly-obzl溶解,冰浴下加入21ml氯化氢的乙酸乙酯溶液(4n),反应4小时。tlc(二氯甲烷:甲醇,20:1)显示boc-asp(obzl)-gly-obzl消失。结束反应,反应液减压浓缩。残留物用15ml无水乙酸乙酯溶解,得到的溶液再减压浓缩。该操作重复3次,彻底除去游离的氯化氢。将得到的残留物悬浮于15ml石油醚中,悬浮液超声,静置。倾去石油醚,将得到的残留物再悬浮于15ml石油醚中,悬浮液超声。该操作重复3次,得到2.03g(100%)标题化合物,为淡黄色固体。

19.实施例3制备boc-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl

20.采用实施例1的方法从1.85g(5.5mmol)boc-glu(obzl)和2.03g(5.0mmol)asp(obzl)-gly-obzl得到1.66g(61%)标题化合物,为黄色固体。esi-ms(m/e):724[m+cl]-。

[0021]

实施例4制备glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl

[0022]

采用实施例2的方法从2.06g(3.0mmol)boc-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl得到2.1g(100%)标题化合物,为无色固体。

[0023]

实施例5制备18β-甘草次酸-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl

[0024]

采用实施1的方法从1.41g(3.0mmol)18β-甘草次酸和2.33g(3.0mmol)glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl,得到2.33g(74%)标题化合物,为无色固体。esi-ms(m/e):1077[m+cl]-。

[0025]

实施例6制备18β-甘草次酸-glu-asp-gly

[0026]

将0.56g(0.5mmol)18β-甘草次酸-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl溶于15ml甲醇,加入0.07g钯碳,抽去空气,通氢气,常温下反应12小时。tlc显示18β-甘草次酸-glu(obzl)-asp(obzl)-gly-obzl消失(乙酸乙酯:水:冰醋酸,4:1:1)。过滤除去钯碳,滤液减压浓缩。残留物用乙醚磨洗,得到0.40g(96%)标题化合物,为无色固体。ft-ms(m/e):772.44755[m-h]

+

(理论值:772.43844);1h nmr(300mhz,dmso-d6)δ=12.05(s,2h),8.05(m,2h),7.54(d,j=7.1,1h),5.55(s,1h),4.56(m,1h),4.31(m,2h),4.10(m,1h),3.72(m,2h),3.19(m,2h),3.01(m,1h),2.78-2.55(m,2h),2.21(m,5h),2.02-1.72(m,5h),1.71-1.46(m,4h),1.35(s,6h),1.28(s,3h),1.14(m,1h),1.04(m,8h),0.91(m,5h),0.70(m,7h)。

[0027]

实施例7评价18β-甘草次酸-glu-asp-gly抗细胞粘附活性

[0028]

1)制备样品

[0029]

将18β-甘草次酸用dmso溶解为10mm的溶液。之后,用dmem培养基稀释为终浓度为25μm的溶液,同时将dmso的含量控制为0.5%。将18β-甘草次酸-glu-asp-gly用dmso溶解为10mm的溶液。之后,用dmem培养基稀释为终浓度为2.5μm的溶液,同时将dmso的含量控制为0.5%。将glu-asp-gly用含0.5%dmso的dmem培养基配制成25μm的浓度。制备含0.5%dmso的dmem培养基。

[0030]

2)实验操作

[0031]

用pbs将纤连蛋白配制成浓度为10μg/ml的溶液,加入到96孔板中,每孔中加入100μl,4℃过夜,用pbs洗3次,再用1%的牛血清白蛋白于37℃孵箱中封闭1小时,pbs洗3次,预铺好的96孔板用于细胞抗粘附实验。

[0032]

取生长状态良好处于对数生长期的llc细胞,倾去细胞培养液,加2mlpbs缓冲液洗,倾去pbs缓冲液。该操作重复2次。加1ml胰蛋白酶-edta消化液于孵箱中消化。在显微镜下观察细胞消化状态,如果大部分细胞由不规则形状变为规则圆形颗粒并从瓶壁脱落飘起,加入2mldmem培养基终止消化,滴管沿瓶壁反复用力吹打分散于液体中并将液体转移至经灭菌的15ml离心管中,1368g离心3分钟。弃上清液,加入dmem培养基吹打细胞使其分散均匀,用细胞计数板在显微镜下计数,用dmem培养基将细胞稀释至终浓度为5

×

105个/ml的细胞悬浮液。然后将细胞悬浮液均匀接种于96孔板,每孔加入100μl细胞悬浮液,以及加25μl18β-甘草次酸溶液,18β-甘草次酸-glu-asp-gly溶液及glu-asp-gly溶液。于37℃及5%co2的细胞孵箱内培养1小时,用pbs洗去未粘附细胞。在倒置显微镜下选择9个细胞分布均匀的区域拍照计数。

[0033]

3)实验结果

[0034]

粘附的细胞数以均值

±

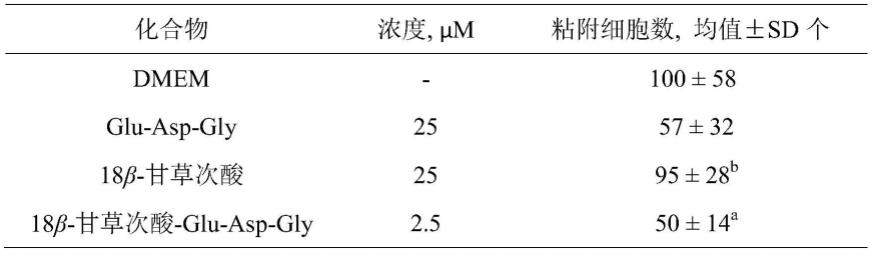

sd个表示,经单因素方差分析进行统计学比较结果如表1。

数据显示,25μm18β-甘草次酸对llc细胞粘附无抑制作用,2.5μm18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制llc细胞粘附的活性非常显著强于dmem和18β-甘草次酸,体现了本发明的突出技术效果。

[0035]

表1 18β-甘草次酸-his-gly-glu抗llc细胞粘附活性

[0036][0037]

a)与dmem及18β-甘草次酸比p《0.01;b)与dmem比p》0.05;n=8。

[0038]

实施例8评价18β-甘草次酸-glu-asp-gly抗细胞迁移活性

[0039]

1)制备样品

[0040]

采用实施例7的方法制备样品。

[0041]

2)实验操作

[0042]

取生长状态良好处于对数生长期的llc细胞,倒去细胞培养液,加2ml pbs缓冲液,弃去。该操作重复2次。加1ml胰蛋白酶-edta消化液置孵箱中消化。在显微镜下观察,如果大部分细胞由不规则形状变为规则圆形颗粒,并从瓶壁脱落飘起,加入2ml dmem培养基终止消化,用滴管沿瓶壁反复用力吹打使细胞分散于液体中,并将液体转移至经灭菌的15ml离心管中,1368g离心3分钟后。弃上清液,加入dmem培养基吹打细胞使其分散均匀,利用细胞计数板在显微镜下计数,稀释至最终细胞浓度为5

×

106个/ml,transwell小室上室每孔加入100μl无血清的dmem培养基稀释的细胞悬液,加入25μl配好的18β-甘草次酸,18β-甘草次酸-glu-asp-gly及glu-asp-gly溶液。下室加入600μl含10%胎牛血清的dmem培养基,置37℃及5%co2的细胞孵箱内培养7小时。

[0043]

将transwell小室从37℃及5%co2孵箱内取出,吸去上室液体后向每个上室中加入100μlpbs缓冲液,用蓬松的棉签轻轻擦去上室细胞和残留的培养基,重复3次,使上室细胞无残留。吸去下室dmem培养基,每孔加入600μl浓度为4%的多聚甲醛,4℃固定30分钟。之后吸除下室残余液体,每孔中加入600μl浓度为0.1%的结晶紫染色液,常温染色15分钟。吸除染色液,用蒸馏水洗去小室上残余染色液,回收染色液,晾干小室,在倒置显微镜下每室选择9个细胞分布均匀的区域拍照计数(尽量避开小室中心和边缘区域)。

[0044]

3)实验结果

[0045]

迁移的细胞数以均值

±

sd个表示,经单因素方差分析进行组间统计学比较,结果列入表2。数据显示,在25μm浓度下18β-甘草次酸对llc细胞迁移的抑制活性显著强于dmem。在2.5μm浓度下18β-甘草次酸-glu-asp-gly对llc细胞迁移的抑制活性非常显著强于18β-甘草次酸。可见,本发明有突出的抑制细胞迁移的技术效果。

[0046]

表2 18β-甘草次酸-glu-asp-gly抗llc细胞迁移活性

[0047][0048]

a)与dmem及18β-甘草次酸比p《0.01,与his-gly-lys比p》0.05;b)与dmem比p《0.05;n=8。实施例9评价18β-甘草次酸-glu-asp-gly抗细胞侵袭的活性

[0049]

1)制备样品

[0050]

采用实施例7的方法制备样品。

[0051]

2)实验操作

[0052]

包被基质胶:提前把-20℃冰箱保存的黄色固体matrigel基质胶放置于4℃冰箱过夜,基质胶变成粉红色液体。按照基质胶和无胎牛血清的dmem培养基1/9的比例配制基质胶溶液,将100μl基质胶溶液加到transwell小室上室,置37℃及5%co2孵箱孵育5小时。

[0053]

水化基底膜:吸除transwell小室上室残余液体,加入50μl无胎牛血清的dmem培养基,置于37℃及5%co2孵箱中孵育30分钟,吸除小室上室残余液体。

[0054]

取生长状态良好处于对数生长期的llc细胞,倒去细胞培养液,加1-2ml pbs缓冲液,弃去,重复2次,加入1ml胰蛋白酶-edta消化液,把培养皿置于孵箱中消化。在显微镜下观察细胞,如果大部分细胞由不规则形状变为规则圆形颗粒,并从瓶壁脱落飘起,则加2ml dmem培养基终止消化,滴管沿瓶壁反复用力吹打分散于液体中,并将液体转移至经灭菌的15ml离心管中,1368g离心3分钟。弃上清液,加dmem培养基吹打细胞使其分散均匀,用细胞计数板在显微镜下计数,稀释至最终细胞浓度为5

×

106个/ml。加100μl无血清的dmem培养基至transwell小室上室稀释的细胞悬液,加25μl配好的18β-甘草次酸,18β-甘草次酸-glu-asp-gly及glu-asp-gly溶液。下室加600μl含10%胎牛血清的dmem培养基,置于37℃及5%co2的细胞孵箱内培养7小时。

[0055]

将transwell小室从37℃及5%co2孵箱内取出,吸去上室液体,向每个上室加100μlpbs缓冲液,用蓬松的棉签轻轻擦去上室细胞和残留的培养基,重复3次,使上室无细胞残留,加600μl浓度为4%的多聚甲醛,4℃固定30分钟。吸除下室残余液体,加600μl浓度为0.1%的结晶紫染色液,常温下染色15分钟。吸除染色液,洗除小室上残余染色液,回收染色液,晾干小室,在倒置显微镜下每室选择9个细胞分布均匀的区域拍照计数(尽量避开小室中心和边缘区域)。

[0056]

3)实验结果

[0057]

侵袭的细胞数以均值

±

sd个表示,经单因素方差分析进行组间统计学比较,结果列入表3。数据显示,在25μm浓度下18β-甘草次酸对llc细胞侵袭的抑制活性显著强于dmem。在2.5μm浓度下18β-甘草次酸-glu-asp-gly对llc细胞侵袭的抑制活性非常显著强于18β-甘草次酸。可见,本发明有突出的抑制细胞侵袭的技术效果。

[0058]

表3 18β-甘草次酸-glu-asp-gly抗llc细胞侵袭活性

[0059][0060][0061]

a)与dmem比p《0.01;b)与dmem和18β-甘草次酸比p《0.01;n=8。

[0062]

实施例9评价18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制小鼠lewis肺癌小鼠肺转移的活性

[0063]

1)实验动物

[0064]

雄性c57bl/6小鼠(20

±

2g),购自北京维通利华实验动物技术有限公司。18β-甘草次酸和18β-甘草次酸-glu-asp-gly的剂量分别为5μmol/kg/天和0.5μmol/kg/天。阴性对照为0.5%羧甲基纤维素钠溶液(0.5%cmcna)。阳性对照为glu-asp-gly,剂量为20μmol/kg/天。它们均腹腔注射。

[0065]

2)实验操作

[0066]

lewis小鼠肺癌细胞(llc),购自atcc,按单层细胞培养方法自行传递培养。选用含10%经灭活的胎牛血清dmem(包含青霉素和链霉素)培养基。按照贴壁细胞培养方法每天传代一次,富集细胞至所需数量。预先将pbs缓冲液,胰蛋白酶-edta消化液,细胞需要的相应培养基于37℃水浴预热30分钟。待细胞生长状态良好,透明度大,内颗粒少,无空泡,胞膜清晰,培养液上清液清澈透明,无悬浮细胞和碎片并处于对数生长期并铺满瓶底面积80%时去除原细胞培养液,加1mlpbs缓冲液清洗残留培养基3次,弃缓冲液,加入1ml胰蛋白酶-edta消化液置于孵箱中消化,在显微镜下观察细胞形态。如果大部分细胞由不规则形状变为规则圆形颗粒并有小部分从瓶壁脱落飘起,则加1ml培养基终止消化。滴管沿瓶壁反复用力吹打分散于液体中并将液体转移至经灭菌的15ml离心管中,1368g离心3分钟,弃上清液,用4℃生理盐水调整细胞浓度至2

×

107个/ml,台盼蓝染色计数表明活细胞数》95%。取近交系c57bl/6雄性小鼠,左手固定小鼠,用75%乙醇消毒小鼠右前肢腋窝皮肤,右手持1ml无菌注射器于小鼠腋部皮下注射lewis小鼠肺癌细胞悬液(0.2ml/只)。接种后10天可见有实体瘤组织形成。第17-20天长出直径约2-3mm的实体瘤组织作lewis肺癌荷瘤小鼠用。

[0067]

将lewis肺癌荷瘤小鼠用乙醚麻醉,脱颈椎处死,用75%的乙醇浸泡消毒10分钟,在超净工作台上剥离瘤体,在无菌平皿中剪碎,放置于玻璃组织匀浆器内,按瘤块重(g)/生理盐水体积(ml)为1/3的比例用预冷至4℃的生理盐水轻轻研磨,制成细胞悬液,过200目细胞筛制成单细胞悬液,用生理盐水调整细胞浓度为2

×

107个/ml,台盼蓝染色计数表明活细胞数》95%。

[0068]

取近交系c57bl/6雄性小鼠,左手固定小鼠,用75%乙醇消毒小鼠右前肢腋窝皮肤,右手持1ml无菌注射器于小鼠腋部皮下注射lewis小鼠肺癌细胞悬液(0.2ml/只)。接种10天后测量长出的肿瘤直径约1-2mm,按肿瘤平均直径随机分组。然后开始给药,每天1次共给10次。每隔两天测量并记录肿瘤体积。第22天小鼠乙醚麻醉,脱颈椎处死,取小鼠的肺快速计算肺上转移的瘤结数。转移瘤结数以均值

±

sdg表示,经单因素方差分析进行组间统计

学比较。

[0069]

3)实验结果

[0070]

表4的数据表明,18β-甘草次酸抑制癌向肺转移的活性与cmcna无显著性差异,18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制癌向肺转移的活性非常显著强于18β-甘草次酸。可见,本发明有突出的抑制癌向肺转移的技术效果。

[0071]

表4 18β-甘草次酸-glu-asp-gly抑制肿瘤肺转移活性

[0072][0073]

a)与cmcna和18β-甘草次酸比p《0.01,与rgds比p》0.05;b)与cmcna比p》0.05;n=10。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1