一种7-羟基环庚三烯酚酮在防治作物黄萎病中的应用

一种7

‑

羟基环庚三烯酚酮在防治作物黄萎病中的应用

1.本分案申请是基于申请号为202010468237.8,申请日为2020年05月28日,发明名称为“一株荧光假单胞菌22g5及其有效成分7

‑

羟基环庚三烯酚酮在防治作物黄萎病中的应用”的中国专利申请的分案申请。

技术领域

2.本发明属于植物病害生防技术领域。更具体地,涉及一种7

‑

羟基环庚三烯酚酮在防治作物黄萎病中的应用。

背景技术:

3.棉花是我国重要的经济作物,为纺织工业提供可再生性原材料。由大丽轮枝菌(verticillium dahliae kleb.)引起的棉花黄萎病是一种具有毁灭性的病害,病害的蔓延不仅显著降低棉花纤维品质,而且也会严重影响棉花的经济产量。每年全世界范围内由大丽轮枝菌引起的黄萎病造成的直接经济损失超过数十亿美元。1982年,棉花黄萎病已经蔓延我国农业土壤面积近13万公顷。到1993年,棉花黄萎病已经成为我国棉花高产稳产的主要障碍,发病面积达到266.6万公顷。目前,我国棉花种植区一半左右面积都受黄萎病害影响,经济损失每年达15

‑

20亿元。

4.黄萎病属于土传种传维管束病害,主要通过带菌的棉籽、棉籽饼、棉籽壳、病株残体、土壤、肥料、流水和农田管理工具等途径传播蔓延。病菌从根部入侵,进而系统侵染危害棉株,因此从苗期到成株期的各个生育阶段,均可表现病症。由于致病菌大丽轮枝菌治病关键机制尚未清晰及棉花高抗种质资源的缺乏,棉花黄萎病的防治至今尚未取得突破性进展。目前的防治方向主要是减少人工合成的杀菌剂的使用,尽可能以利用黄萎病抗/耐病品种为基础,改善土壤生态条件及诱导棉株抗病性相结合的综合控制措施。在实践生产中的综合防治主要分为三个方面。(1)通过轮作倒茬、土壤深翻、及时中耕等农业防治方法来增加土壤通透性,加强对病菌侵染的控制,提高棉株抵抗力;(2)用缩节胺、化学类等农药进行农药防治;(3)利用生防菌对黄萎病的抑制作用的微生物菌剂防治。在三种防治方式中,由于农药防治的便利高效,所以目前应用最为广泛,但也对环境造成了严重的污染。近年来,研究如何提高作物的对植物病害的耐受力、提高产量、降低灌溉成本、减少化肥和农药使用量成为了生态农业发展的核心。生物防治是利用有益微生物去对抗病原菌微生物,抑制病原菌的生长,提高植物自身的免疫能力,从而起到防治植物病害的方式。但目前对棉花黄萎病的生物防治的菌株和产品十分有限,仅有少数几种含有活性芽孢杆菌、木霉菌或荧光假胞菌等有效微生物成分的产品可以用于防治黄萎病。另外,黄萎病病菌的寄主非常广泛,棉花、大豆、烟草、拟南芥、马铃薯、番茄、柑橘、樱桃、草莓、苹果、大麦、燕麦、蓝莓、果树作物和温室蔬菜等作物,严重危害农业生产。

5.总之,寻找有效的生物防治菌株和防治方法,是防治作物黄萎病病害的发展方向和有效途径。

技术实现要素:

6.本发明要解决的技术问题是克服现有黄萎病病害防治技术的缺陷和不足,提供一种对多种作物黄萎病病害具有较好的抑制作用的生防菌,为使用微生物代替化学合成杀菌剂提供新的开发资源,可作为生物农药进行开发利用。

7.本发明的目的是提供一株假单胞菌22g5。

8.本发明另一目的是提供所述假单胞菌22g5在防治作物黄萎病病害方面的应用。

9.本发明上述目的通过以下技术方案实现:

10.本发明筛选鉴定得到一株假单胞菌(pseudomonas donghuensis)22g5,并于已于2019年07月08日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保存编号为cgmcc no.18084。

11.经研究发现,所述菌株假单胞菌22g5在含大丽轮枝菌株v07df2,v08df1,v15qy1和v991(菌株由江苏省农业科学院植物保护研究所提供)的平板上形成明显抑菌圈,在温室盆栽试验中没有影响棉花的生长,并且能有效抑制大丽轮枝菌株v991对棉花植株的侵染。说明本发明的菌株22g5可被用于开发针对作物黄萎病的生物农药。此外,菌株22g5基因组信息显示,该菌株与假单胞菌模式菌株pseudomonas donghuensis hys(t)有着极高的同源相似性,并具有该种属假单胞菌特有的嗜铁素类化合物7

‑

羟基环庚三烯酚酮合成基因簇。

12.该菌株的发现,有利于减轻化学药剂滥用的问题,也为利用生物防治方法防治植物黄萎病病害提供了资源。

13.由于大丽轮枝菌寄主范围广泛,因此,所述假单胞菌22g5在防治作物黄萎病病害方面的应用,也应在本发明的保护范围之内。

14.优选地,所述作物黄萎病包括但不限于由大丽轮枝菌(verticillium dahliae kleb)或黑白轮枝菌(verticillium alboatrum)引起的棉花黄萎病病害。

15.优选地,所述黄萎病病害包括棉花、大豆、烟草、拟南芥、马铃薯、番茄、柑橘、樱桃、草莓、苹果、大麦、燕麦、蓝莓等。

16.另外,包含所述假单胞菌22g5的作物黄萎病病害的生防制剂,也应在本发明的保护范围之内。

17.优选地,所述生防制剂中假单胞菌22g5的浓度为od

600

=2.0。

18.作为一种可选择的实施方式,本发明还提供了一种防治作物黄萎病病害的方法,将上述生防制剂接种于植物材料即可。

19.优选地,所述接种可采用混土法。

20.优选地,所述接种可采用蘸根法。

21.本发明还公开了化合物7

‑

羟基环庚三烯酚酮在抑制黄萎病病菌生长上的新特性,同样可以在防治作物黄萎病中的应用。

22.发明具有以下有益效果:

23.本发明提供了一株假单胞菌22g5,对多种大丽轮枝菌株具有广谱的、显著的抑制作用,能够减轻棉花的黄萎病发生。

24.本发明研究表明,假单胞菌菌株22g5在含v07df2,v08df1,v15qy1和v991菌液的平板上能形成抑菌圈;接种试验发现22g5能很好的抑制病原菌对棉花植物的侵染,降低棉花黄萎病的发病率。而且,菌株22g5本身无致病力,可用于开发针对作物细菌性病害的生物农

药,为利用生物防治作物黄萎病提供了新思路、新想法。此外,本发明的研究还表明,7

‑

羟基环庚三烯酚酮是抑制黄萎病病菌的关键有效成分,可作为单独成分或者混合成份之一用于开发针对作物真菌性病害的生物农药。

附图说明

25.表1为假单胞菌菌株22g5基因组特征。

26.图1a为黄萎病拮抗菌株大规模筛选实验步骤,b为假单胞菌株22g5对黄萎病病菌生长的抑制活性。

27.图2为假单胞菌菌株22g5在进化上与其他已经报道的同种属的菌株的关系。为基于10个看家基因的聚类图。

28.图3a为7

‑

羟基环庚三烯酚酮的合成基因和调控基因;b为假单胞菌菌株22g5含有的可能与黄萎病病菌生长的抑制活性相关的次生代谢物合成基因簇预测。黑色方框表示存在相应化合物合成基因簇,空白方框表示该基因簇不存在。

29.图4为假单胞菌菌株22g5显著减轻棉花黄萎病病症的发生效果图。

30.图5为假单胞菌菌株22g5在缺铁培养基中培养产生7

‑

羟基环庚三烯酚酮紫外

‑

可见光全光谱扫描结果。

31.图6为7

‑

羟基环庚三烯酚酮对黄萎病病菌生长的抑制活性,a为不同铁离子浓度mkb培养基培养下,假单胞菌22g5培养物的紫外

‑

可见光全光谱扫描结果,b为不同铁离子浓度mkb培养基培养下,假单胞菌22g5培养物的抑菌实验。

32.图7为7

‑

羟基环庚三烯酚酮显著减轻棉花黄萎病病症的发生效果图。

具体实施方式

33.以下结合说明书附图附表和具体实施例来进一步说明本发明,但实施例并不对本发明做任何形式的限定。除非特别说明,本发明采用的试剂、方法和设备为本技术领域常规试剂、方法和设备。

34.除非特别说明,以下实施例所用试剂和材料均为市购,其中大丽轮枝菌株v07df2,v08df1,v15qy1和v991由江苏省农业科学院植物保护研究所提供,但不限于此。

35.实施例1假单胞菌22g5的分离和筛选

36.黄萎病拮抗菌株大规模筛选实验步骤如附图1a所示:

37.1.样本采集

38.在从安微、浙江、江苏、新疆、吉林、黑龙江、湖南、上海等多地进行样本采集,在作物种植区、城市路间、河流野外、岛屿等地域,收集了杂草、玉米、棉花、大豆等多种植物的带土根系样本。带土根系样本采用稀释涂布平板法进行菌株的分离。分别选取土壤、根系等样品放置于50ml收集管中,加入45ml水混合震荡,一般进行4~5次震荡,吸取800μl混合液,用ddh2o在96孔板上进行101‑

105的梯度稀释。选取适宜浓度的10μl溶液在lb培养基上进行涂布,一般选取103或104的稀释浓度进行平板涂布,平板在28℃恒温培养箱中黑暗倒置培养24~48h,继续在4℃冰箱中培养7

‑

15天。进行微生物菌种收集,96孔板中加入720μl的培养液,在培养皿上有许多形态、大小、颜色不同的单菌落,用牙签随机挑菌培养,于28℃摇床,220rpm过夜震荡培养,待用。

39.2.菌株筛选

40.菌株筛选采用平板抑菌圈试验进行。在lb培养基上活化棉花黄萎病v15qy1,挑取单菌落于含3ml培养液的10ml离心管中,28℃,220rpm摇床震荡培养24h。三毫升分装在两个1.5ml管中离心,4000rpm离心5min。吸去上清,打入500μl水,打匀移至同一10ml离心管中,加入2ml水,使成为3ml溶液。调节测算od值,保证od

600

=0.2。准备0.8%(质量分数)的top agar,每一个培养基预备6ml的top agar,保持水浴恒温55℃。将病菌与agar混匀铺于平板上,静置1h晾干。将96孔板中吸取5μl点在平板上,每个培养皿点16个样,晾干,而后在28℃恒温箱倒置培养,封膜。培养皿放在28℃培养箱里,24h后从培养箱中取出培养皿,观察预选菌株周围是否有清晰可见的抑菌圈。筛选到一株对黄萎病病菌具有很好拮抗活性的菌株,在本实验室菌种库的编号为22g5(图1b)。

41.实施例2荧光假单胞菌22g5的鉴定及基因组测序

42.1.形态鉴定

43.菌株22g5为革兰氏染色阴性菌,非芽孢形成,单个或多个鞭毛提供运动。在lb培养基上培养24h后可形成较大菌落,菌落不产生色素,表面凸起,光滑,较粘稠,易挑起。

44.2.分子鉴定

45.为了明确实施例1获得的菌株22g5的菌种分类,我们对菌株22g5的16s核糖dna(rdna)序列进行分析,用于细菌的分子生物学鉴定,结果表明,22g5的16s rdna序列与假单胞菌模式菌株pseudomonas donghuensis hys(t)菌株的同源性达到最高的99%,说明该菌株属于pseudomonas donghuensis种。假单胞菌是一类含有多个种属的革兰氏阴性菌,由于它们在形态结构水平,基因组水平,代谢水平上的多样性,它们广泛存在于多种土壤、水体、宿主中。目前,研究的最多的假单胞菌包括了在动物中机会致病菌绿脓假单胞菌pseudomonas aeruginosa,植物机会致病菌丁香假单胞菌pseudomonas syringae,以及具有植物生长促进作用的荧光假单胞菌pseudomonas fluorescens。为了揭示22g5菌株在进化上与这些假单胞菌不同属菌株的关系,采用mega软件neighbor

‑

joining方法,构建基于10个看家基因(acsa,aroe,dnae,guaa,gyrb,mutl,ppsa,pyrc,reca和rpob)的进化树,对22g5与假单胞菌不同种属的模式菌株在进化上的关系进行了分析,结果表明,22g5在进化上与pseudomonas donghuensi假单胞菌模式菌株pseudomonas donghuensis hys(t)密切聚类在一起(图2),与其他假单胞菌pseudomonas putida种属在进化关系上最近。综上,将22g5菌株鉴定为假单胞菌(pseudomonas donghuensis)22g5。并将所述菌株于2019年07月08日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保存编号为cgmcc no.18084,保藏地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,邮编为100101。

46.3.基因组特征

47.22g5基因组大小为6,546,541个碱基;gc含量60.7%;具有7862个蛋白编码区域(cds),且蛋白编码序列平均长度为725bp(表1)。次生代谢化合物预测结果表明,22g5仅仅具有假单胞菌类普遍具有的pyoverdine合成基因簇(由nonribosomal peptide synthetases,nrps基因合成)。此外,在22g5中也预测到了两个nrps

‑

like类型的基因簇,与在其他已知菌株中已知的mangotoxin和chejuenolide合成基因簇相比有一定的同源性,但对其产物的具体结构和功能并不清楚(图3b)。十分重要的,我们发现了22g5也具有假单胞菌模式菌株pseudomonas donghuensis hys(t)嗜铁素7

‑

羟基环庚三烯酚酮的合成基因簇

(图3b)。铁是一切生命体不可或缺的必需元素,铁质营养是农业环境中微生物和植物生长的重要限制因子。在低铁环境下,某些微生物能够产生

ー

种特殊的能与铁结合的有机化合物,称为铁载体(又名嗜铁素),特异地螯合铁离子,并以特异的转运系统将铁转移到体内,满足微生物自身的生长需要,从而使环境中的铁浓度被降低,这样病原微生物由于缺乏铁而不能生长繁殖,进而达到控制植物病害的目的。7

‑

羟基环庚三烯酚酮(7

‑

hydroxytropolone)是一类全新的嗜铁素,目前仅在pseudomonas donghuensis被报道能够由假单胞菌天然合成,合成它的基因簇有12个基因,包括了合成基因和调控基因(图3a)。

48.表1

[0049] 22g5基因大小(bp)6,546,541重叠群的数量3185gc含量(%)60.7cds数量7862cds平均大小(bp)725rrna数量4trna数量75

[0050]

实施例3假单胞菌22g5抑菌活性的测定

[0051]

为了能够更好地研究本发明菌株22g5的生防潜力,我们对该菌的抑菌谱进行了研究。

[0052]

具体操作如下:

[0053]

抑菌圈实验

[0054]

为了探究22g5是否有对大丽轮枝菌多个强致病株系具有广谱抗性,使用与实施例1菌株筛选相同的方法,把致病菌v15qy1换成培养条件和方法相同的等量的v07df2,v08df1和v991多个强致病株系,其余步骤不变。实验结果发现,菌株22g5对黄萎病v07df2,v08df1和v991也具有很强的抑菌作用(图1a)。

[0055]

实施例4假单胞菌22g5对棉花植株黄萎病的防效测定

[0056]

在lb培养基上活化大丽轮枝菌菌株v991及生防菌株22g5,分别挑取单菌落于含50ml lb培养基中,28℃,220rpm摇床震荡培养24h。取50ml od

600

=2的22g5菌液与等量的v991菌液混合,为处理组;v991菌液加入50ml lb菌液混合作为对照。用ddh2o对不同处理的混合溶液进行1:10稀释,用稀释10倍的混合溶液对棉花单株进行浇灌,每天观察棉花苗的生长发病情况,做好记录。

[0057]

在棉花植株tm

‑

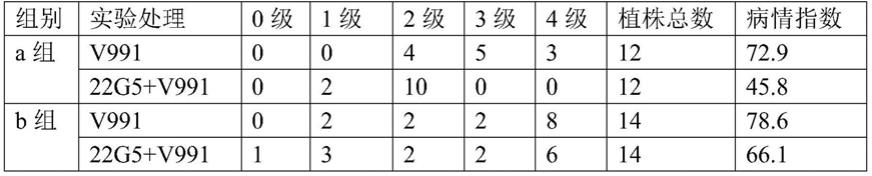

1样本为12的生物防效试验中,处理58天后,与有落叶型黄萎病v991和拮抗菌株22g5的处理组(v991+22g5)相比,没有拮抗菌22g5保护的对照组棉花植株染病情况更加严重(图4a)。在处理23和58天都进行了观察,统计了每个组别的发病等级的植株数量。浇灌有生防菌22g5的处理组的病情指数比对照组的小(表2)。同样,在样本为14的植物生防重复试验中,与对照组(v991)相比,处理组(v991+22g5)植物的病情指数也是表现下降趋势,再次验证了22g5的拮抗作用(图4b,表2)。

[0058]

表2 22g5的植物生防实验病情指数统计

[0059][0060]

病情指数(disease index,di)又叫发病指数、感染指数,指根据一定数目的植株或植株器官各病情级数计算出其发病单株所得的平均发病数值。根据染病植株叶子的发病面积,按照每一株棉花植株的叶片发病数量分成5个等级:0级:植株叶片无发病;1级:植株发病的叶片数量小于等于25%;2级:植株发病的叶片数量大于25%且小于等于50%;3级:植株发病的叶片数量大于50%且小于等于75%;4级:植株有75%至100%的叶片发病。经过统计,根据公式计算病情指数,数值0为群体无病,数值100则群体发病最为严重。

[0061][0062]

(dc:植株的发病等级;nc:发病植株的各等级所对应的数量;nt:植株总数)

[0063]

实验结果表明,菌株22g5可显著降低棉花植株上(图4)黄萎病的发病率。这也是假单胞菌pseudomonas donghuensis种的菌株首次被发现可以抑制黄萎病。

[0064]

实施例5假单胞菌22g5产生的7

‑

羟基环庚三烯酚酮抑菌活性的测定

[0065]7‑

羟基环庚三烯酚酮(7

‑

hydroxytropolone)是一类全新的嗜铁素,目前仅在pseudomonas donghuensis被报道能够由假单胞菌天然合成,合成它的基因簇有12个基因,包括了合成基因和调控基因(图3a)。

[0066]

将生防菌株22g5于mkb缺铁培养基(2.5g k2hpo4,15ml甘油,调节ph 7.2,121度高温高压灭菌后加2.5g mgso4,5g酪蛋白氨基酸casamino acids)中培养48小时,其上清通过离心过滤,进行紫外

‑

可见光全光谱扫描,发现与对照菌株相比,22g5在330nm和392nm处有吸收峰,根据文献报道过的7

‑

羟基环庚三烯酚酮的吸收特性,可以确定,该化合物在22g5的培养物中成功表达(图5)。

[0067]

为了研究7

‑

羟基环庚三烯酚酮对黄萎病病菌的抑制活性,我们从培养物上清中提取了7

‑

羟基环庚三烯酚酮用于平板抑菌圈实验。首先,在生防菌株22g5于mkb缺铁培养基中培养48小时提取的上清中加入等体积的乙酸乙酯萃取,然后对乙酸乙酯萃取物进行真空旋转蒸干,最后得到的7

‑

羟基环庚三烯酚酮重悬于二甲基亚砜(dmso)溶剂中用于下一步的抑菌圈实验。紫外

‑

可见光全光谱扫描结果表明,22g5分别在不含或者含有30μm,90μm铁离子浓度的mkb培养基中培养,随着铁离子浓度的增加,7

‑

羟基环庚三烯酚酮的合成被抑制(图6a),这很可能的原因是7

‑

羟基环庚三烯酚酮是一种铁载体,培养基中铁离子浓度的增加对该化合物的表达起到了反馈抑制的作用。从抑菌圈的表型实验可以看出,它们的上清提取物抑制黄萎病病菌的能力随着7

‑

羟基环庚三烯酚酮的合成的抑制发生显著的降低(图6b)。该实验结果表明,生防菌株22g5具有抑制黄萎病活性的有效成分是7

‑

羟基环庚三烯酚酮,并且7

‑

羟基环庚三烯酚酮能显著抑制黄萎病病菌活性。

[0068]

实施例6 7

‑

羟基环庚三烯酚酮对棉花植株黄萎病的防效测定

[0069]

挑取大丽轮枝菌菌株v991单孢菌落在25ml察氏培养基(czapek

–

dox medium)中,28℃,220rpm摇床震荡培养4

‑

5天至od

600

=2。挑取生防菌株22g5单菌落于含3ml mkb缺铁培

养基中,28℃,220rpm摇床震荡培养24h。24h后,将3ml培养物转移到250ml mkb缺铁培养基中继续扩大培养48h至od

600

=2。将22g5培养物离心得到250ml含有7

‑

羟基环庚三烯酚酮化合物的上清。对上清进行紫外

‑

可见光全光谱扫描检测其中7

‑

羟基环庚三烯酚酮的含量,确保7

‑

羟基环庚三烯酚酮od

330

>=5。将250ml上清与25ml v991黄萎病孢子混合,为处理组;同时,将250ml mkb空白培养基与25ml v991孢子加入混合作为不含7

‑

羟基环庚三烯酚酮的对照组,用于浇灌棉花黄萎病易感品种军棉1号,每天观察棉花苗的生长发病情况,做好发病记录。

[0070]

结果表明,处理33天后,对照组(仅v991处理)的病情指数为95%(病情统计方法见实施例4),而在浇灌有7

‑

羟基环庚三烯酚酮的处理组,其病情得到了有效的缓解(病情指数降低为50%)(图7,表3)。该案例在植物中验证了7

‑

羟基环庚三烯酚酮有效抗黄萎病病菌的作用。

[0071]

表3 7

‑

羟基环庚三烯酚酮对棉花植株黄萎病的防效测定

[0072][0073]

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1