一种微流控培养装置的制作方法

1.本实用新型涉及细胞培养技术领域,具体为一种微流控培养装置。

背景技术:

2.阿尔茨海默病(alzheimer disease,ad)是一种中枢神经系统变性病,其特征性病理改变为β淀粉样蛋白沉积形成的细胞外老年斑和tau蛋白过度磷酸化形成的神经细胞内神经原纤维缠结,以及神经元丢失伴胶质细胞增生等,研究发现,星形胶质细胞来源的白细胞介素-3(il-3)编程小胶质细胞来改善ad的病理,小胶质细胞一旦识别aβ沉积,就会增加其il-3rα

‑‑

il-3的特异性受体(也称为cd123)的表达,使其对il-3产生反应。il-3诱导小胶质细胞的转录、形态学和功能编程,赋予它们急性免疫反应程序,聚集和清除aβ和tau蛋白聚集的能力,从而改善ad的病理过程。

3.体外3d模型构建在一定层面上是一种比动物模型更能模拟人类组织特征的方法,在药物筛选过程中也可以作为动物实验到人体实验的桥梁,以降低药物开发的失败率,但现有的技术方法存在以下缺陷:

4.1、利用现有的2d细胞培养板,细胞形态发生改变,极性发生改变,骨架发生重构,随之而来的是细胞的生物学行为的改变;

5.2、现有的3d支架在对模型进行支撑时,通常只能支撑单一的模型,不便于分别实现细胞之间的培养和反应,并检测用药效果,使用效果较差,不能同时实现对反应结果的监测,只能进行单一反应液的抽取与反应;

6.3、现有的3d支架无法实现各层的自动开闭,使反应无法做到准确精细;

7.4、现有的3d支架不能方便自动地进行清洁,使培养反应物沉积,影响实验结果。

技术实现要素:

8.本实用新型的目的在于提供一种微流控培养装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

9.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种微流控培养装置,包括近红外光检测外壳,近红外光检测外壳的表面分别设置有plc阀控制器、图像处理器、阀门控制键盘和打印出口,所述近红外光检测外壳内由上向下,分别设置有培养层、清洗腔、反应层、用药层,所述培养层和反应层的内部均设置三个独立腔体,近红外光检测外壳的上表面设置有细胞植入口,细胞植入口与培养层连通,培养层的下表面设置细胞导液管,细胞导液管向下延伸分别与反应层和用药层连通,清洗腔设置在培养层的底部,清洗腔的上端设置有添液管,清洗腔的底部设置有清洗总管,清洗总管向下延伸,并分别与反应层和用药层连通。

10.优选的,所述近红外光检测外壳的外表面设置有检测药品投料口和三个荧光物质投料孔,三个荧光物质投料孔分别与反应层内的三个独立腔体连通,检测药品投料口与用药层连通。

11.优选的,所述细胞导液管的数量为三个,细胞导液管与反应层、用药层的连通处均设置有蠕动泵。

12.优选的,所述清洗总管的表面设置有若干支管,若干支管分为四组,每组支管内都包含有输入管和输出管,清洗总管通过四组支管,分别与反应层内的三个独立腔体和用药层连通。

13.优选的,所述细胞导液管、输入管和输出管表面均设置有电控阀门。

14.优选的,所述电控阀门的入口、出口内均设置有流量传感器。

15.有益效果

16.本实用新型提供了一种微流控培养装置,具备以下有益效果:

17.1.该微流控培养装置,能够用于3d体外培养细胞或组织,模拟真实体内环境,具有普适性,这种装置可以实现同时进行细胞的培养与检测以及体外筛查药物,同时设计了图像处理和打印技术便于结果的查看,并且使得代谢废物能够及时排出等多种需求。

18.2.该微流控培养装置,缩短实验周期,运用近红外荧光技术可以进行简单高效地使用荧光探针对aβ蛋白和tau蛋白进行检测,使其呈现不同波长的光更直观地进行蛋白质含量的检测等研究,操作简便,重复性高。

19.3.该微流控培养装置,培养室和反应室设计了相应的管道,在管道的阀门处设计了两个流量传感器,通过plc系统以实现了阀门的自动开关,达到控制细胞到达相应腔室的效果,每个阀门上有两个流量传感器,两个流量传感器相互之间进行辅助检测,可使检测结果更加精准。

20.4.该微流控培养装置,培养层下方有清洗腔,储存清洗液,可通过清洗总管和支管输送清洗液至各反应腔及用药层,可在反应结束后进行清洗,在培养层上方有可添加清洗液的入口,保护了装置的清洁度,延长了装置的使用周期。

附图说明

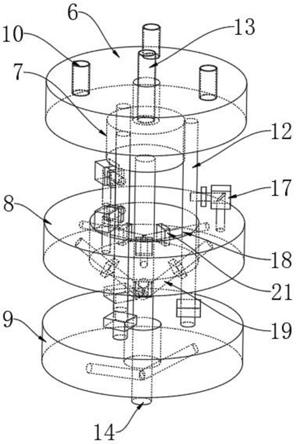

21.图1为本实用新型去除近红外光检测外壳后内部结构示意图;

22.图2为本实用新型外部整体结构示意图;

23.图3为本实用新型内部机构第一视角结构示意图;

24.图4为本实用新型内部机构第二视角结构示意图;

25.图5为本实用新型电控阀门剖切结构示意图。

26.图中:1近红外光检测外壳、2plc阀控制器、3图像处理器、4阀门控制键盘、5打印出口、6培养层、7清洗腔、8反应层、9用药层、10细胞植入口、12细胞导液管、13添液管、14清洗总管、15检测药品投料口、16荧光物质投料孔、17蠕动泵、18输入管、19输出管、21电控阀门、22流量传感器。

具体实施方式

27.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

28.请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种微流控培养装置,包括近红外光检测外壳1,近红外光检测外壳1的表面分别设置有plc阀控制器2、图像处理器3、阀门控制键盘4和打印出口5,近红外光检测外壳1内由上向下,分别设置有培养层6、清洗腔7、反应层8、用药层9,培养层6和反应层8的内部均设置三个独立腔体,近红外光检测外壳1的外表面设置有检测药品投料口15和三个荧光物质投料孔16,三个荧光物质投料孔16分别与反应层8内的三个独立腔体连通,检测药品投料口15与用药层9连通。

29.近红外光检测外壳1的上表面设置有细胞植入口10,细胞植入口10与培养层6连通,培养层6的下表面设置细胞导液管12,细胞导液管12的数量为三个,细胞导液管12向下延伸分别与反应层8和用药层9各自的三个独立腔体连通,细胞导液管12与反应层8、用药层9的连通处均设置有蠕动泵17。

30.清洗腔7设置在培养层6的底部,清洗腔7的上端设置有添液管13,清洗腔7的底部设置有清洗总管14,清洗总管14向下延伸,并分别与反应层8和用药层9连通,清洗总管14的表面设置有若干支管,若干支管分为四组,每组支管内都包含有输入管18和输出管19,清洗总管14通过四组支管,分别与反应层8内的三个独立腔体和用药层9连通,细胞导液管12、输入管18和输出管19表面均设置有电控阀门21,电控阀门21的入口、出口内均设置有流量传感器22。

31.1、培养层

32.培养层分别在不同腔室培养星形胶质细胞、小胶质细胞、ad细胞,培养层上方有细胞植入口可补充细胞培养液,培养层内为水凝胶构成的3d支架,水凝胶是水膨胀性的高分子网络,被设计用来模拟复杂的细胞外微环境,水凝胶由水、ecm蛋白和生长因子组成,凝胶材料具有良好的力学性能,并且具有类似组织的硬度,在一定程度上可以完全模拟细胞外基质(ecm),是最常用的支架材料之一,水凝胶技术优势:建立已久,支持文献和应用较多;提供天然生物配体;通常含有生长因子和细胞因子。

33.2、清洗腔

34.培养层下方有一清洗腔,储存清洗液,可通过清洗总管和支管输送清洗液至各反应腔及用药层,可在反应结束后进行清洗,在培养层上方有可添加清洗液的添液管。

35.3、反应层

36.为研究星形胶质细胞,小胶质细胞或两者同时对ad细胞的影响,培养层每个腔室分别与反应层的腔室相通,通过蠕动泵促进培养层细胞移动到反应层。

37.4、用药层

38.通过投料口加入研究的药物,用药层与培养层相连,可加入星形胶质细胞、小胶质细胞、ad细胞,通过检测用药前后ad细胞中aβ和tau蛋白聚集度反映药物作用效果。

39.5、检测方法

40.近红外荧光成像,检测aβ沉淀用dye2探针,检测tau蛋白沉积用cydpa2探针。

41.6、近红外荧光成像结果显示

42.在反应层和用药层之间的侧壁区域有发出不同波长光的光源,在在培养层和反应层之间的侧壁区域有一图像处理器,可对荧光信号处理产生图像,并通过内置打印机显示不同反应所成的图像。

43.7、阀门

44.每个支管上都有阀门,每个阀门上有两个流量传感器,通过plc系统控制阀门的开闭,我们设置两个阀门的原因是第二流量传感器对第一流量传感器进行辅助检测,可使检测结果更加精准。

45.该微流控培养装置,分为培养层、反应层和用药层,其中培养层的3d水凝胶支架是分隔不同腔室培养星形胶质细胞,小胶质细胞,ad细胞的关键点,3d水凝胶具有良好的力学性能,并且具有类似组织的硬度,在一定程度上可以完全模拟细胞外基质(ecm),反应层与培养层的每个腔室通过细胞导液管相通,外接蠕动泵,促进培养层细胞移动到反应层,检测细胞间的相互影响,用药层接有投料口,且用药层与培养层相连,投料口可加入研究药物,用药层可加入不同药物,进行不同药物对ad的作用研究,检测用药前后蛋白聚集度。

46.本装置不仅可以ad细胞体外培养,同时可以进行其它类型细胞的培养与检测。

47.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1