一种基于壳聚糖双室微胶囊及其制备方法和应用

1.本发明属于织物微胶囊,具体涉及一种基于壳聚糖双室微胶囊及其制备方法和应用。

背景技术:

2.相变材料是一类在某一温度区间内发生相变从而吸收和释放相变潜热的材料,所以可以通过吸放热达到储能保温的目的。目前,现有技术中大多采用脲醛树脂、聚脲和聚甲基丙烯酸甲酯类材料作为壁材制备相变微胶囊,例如专利cn111359554a公开了一种大粒径聚氨酯相变微胶囊及其制备方法,该专利将预聚合与pickering乳液聚合相结合,制备一种平均粒径大于100μm的大粒径聚氨酯相变微胶囊。专利cn107903877a公开了一种聚脲树脂相变微胶囊的制备方法,采用界面聚合法制备聚脲相变微胶囊,其制备的微胶囊的热稳定性得到改善。然而由于脲醛树脂中游离的甲醛等一些有害物质的存在对环境和健康均会造成影响,它们的应用极大的受到限制。同时大量研究表明光致变色染料易受环境因素和化学助剂影响,造成耐光稳定性差和极易形成不可逆分解产物从而失去变色效果等缺点。现有的微胶囊大多数是单室微胶囊,如要得到多功能织物需进行多次整理,而双室微胶囊弥补了此缺陷,只需进行一次整理就可得到多功能织物,此工艺简便,流程较短。

技术实现要素:

3.发明目的:针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于壳聚糖双室微胶囊,本发明是一种基于壳聚糖双室复合微胶囊,其中壳聚糖微胶囊的壳层赋予织物抗菌性能,同时微胶囊中包覆的相变材料在壳层的保护下解决了泄露的问题并提高了相变材料蓄能保温的稳定性,壳聚糖微胶囊表面接枝光敏变色纳胶囊,赋予了微胶囊光致变色性能。

4.本发明中双室微胶囊比传统的单室微胶囊处理织物得到多功能织物的工艺更加简便。

5.本发明还提供了基于壳聚糖双室微胶囊的制备方法和应用。

6.技术方案:为了实现上述目的,本发明提供一种基于壳聚糖双室微胶囊,所述微胶囊包括光敏变色纳胶囊和壳聚糖微胶囊,所述光敏变色纳胶囊通过化学键合作用接枝到壳聚糖微胶囊上;所述壳聚糖微胶囊以相变材料为芯材,所述光致变色纳胶囊以光敏染料为芯材,壁材为苯乙烯。

7.其中,所述相变材料为正十八烷、正十九烷、正二十烷、石蜡、十六醇、十八醇、硬脂酸和月桂酸中的一种或几种。

8.其中,所述光致变色染料为螺[1,3,3-三甲基吲哚-(6'-硝基苯并二氢吡喃)]、顺-1,2-二氰基-1,2-双(2,4,5-三甲基-3-噻吩)乙烯、水杨酸缩苯胺类席夫碱、螺[1,3,3-三甲基吲哚-(8-甲氧基苯并二氢呋喃)]、二噻吩乙烯和螺[1,3,3-三甲基吲哚-(8

’‑

硝基苯并二氢呋喃)]中的一种或几种。

[0009]

本发明所述的基于壳聚糖双室微胶囊的制备方法,包括如下步骤:

[0010]

(1)先将壳聚糖溶于醋酸溶液形成壳聚糖酸溶液,同时将相变材料和乳化剂加入水中搅拌乳化形成相变材料乳液,进一步将相变乳液加入到上述壳聚糖酸溶液中持续搅拌,即得到壳聚糖微胶囊;

[0011]

(2)将苯乙烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、正十六烷、偶氮二异庚腈和光敏染料加入到乳化剂和水中,经超声乳化后持续搅拌反应,即得到光致变色微胶囊;

[0012]

(3)将光致变色微胶囊溶液加入到壳聚糖微胶囊溶液中持续搅拌后,即得到基于壳聚糖双室微胶囊。

[0013]

其中,步骤(1)和(2)所述乳化剂为曲拉通x-100、吐温80、司班80、山梨糖醇酐油酸酯、聚氧乙烯山梨糖醇酐脂肪酸酯、失水山梨醇脂肪酸酯、十二烷基氯化铵、n-十二烷基二甲胺、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠和十六烷基三甲基氯化铵其中的一种或几种。

[0014]

作为优选,步骤(1)采用的乳化剂是曲拉通x-100,步骤(2)采用的乳化剂是十二烷基苯磺酸钠。

[0015]

其中,步骤(1)中先将1-30重量份的壳聚糖溶于50-150重量份醋酸溶液形成酸溶液,同时将0.1-20重量份相变材料和0.1-5重量份乳化剂加入20-100重量份水中搅拌乳化形成相变材料乳液,进一步将10-60重量份相变乳液加入到上述20-80重量份壳聚糖酸溶液中在20-80℃温度下持续搅拌,转速500-2000rpm,时间2-12小时。

[0016]

其中,步骤(2)中将1-20重量份苯乙烯、0.1-10重量份甲基丙烯酸缩水甘油酯、0.5-10重量份正十六烷、0.01-5重量份偶氮二异庚腈和0.01-10重量份光敏染料加入到0.1-10重量份乳化剂和20-150重量份水中,经超声乳化5-60分钟后,在40-90℃下,持续搅拌,转速500-2000rpm,时间1-12小时。

[0017]

其中,步骤(3)中将20-80重量份光敏变色纳胶囊溶液加入到10-50重量份壳聚糖微胶囊溶液中,在20-80℃温度下持续搅拌,转速500-1000rpm时间2-12小时。本发明所述的基于壳聚糖双室微胶囊在织物上的应用。

[0018]

其中,所述基于壳聚糖双室微胶囊通过浸轧的方法将壳聚糖基双室微胶囊整理到织物上;所述织物包括家纺面料、运动服装、窗帘布料或者防伪标签。

[0019]

本发明首先以相变材料为芯材,通过单凝聚法制得壳聚糖微胶囊,然后以光敏染料为芯材,通过细乳液法制得光致变色的纳胶囊,最后将光敏变色纳胶囊通过化学键合作用接枝到壳聚糖微胶囊上得到壳聚糖基复合微胶囊;进一步通过浸轧的方法将壳聚糖基双室微胶囊整理到织物上,从而赋予织物抗菌、保温及光致变色性能。本发明制备方法简便,所用材料绿色环保,可广泛应用于家纺面料、运动服装以及窗帘布料等领域。

[0020]

本发明以微胶囊以相变材料为芯材,壳聚糖作为壁材,壁材表面还接枝有光致变色的微胶囊。本发明通过把壳聚糖和微胶囊技术相结合,对相变材料进行包覆,既能解决相变材料泄露的问题,提高了相变材料的稳定性及蓄热保温性能,又能避免对环境和健康造成影响。

[0021]

此外,本发明通过微胶囊技术,对染料进行包覆,避免染料的光致变色性能受到影响。本发明通过甲基丙烯酸缩水甘油酯中的环氧基团与壳聚糖上的氨基反应将光致变色纳胶囊接枝到壳聚糖微胶囊表面得到双室复合微胶囊,双室微胶囊具有抗菌、储能保温和光致变色等功能。本发明将壳聚糖微胶囊和含甲基丙烯酸缩水甘油酯纳胶囊按不同比例,并通过环氧开环聚合制备双室微胶囊,同时通过小球在大球表面的接枝密度,可以进一步调

节微胶囊的颜色和抗菌性能,由于小粒径纳胶囊在大粒径微胶囊表面接枝形成草莓型结构双室微胶囊,因此纳胶囊在微胶囊上的覆盖密度的大小将会影响双室微胶囊的抗菌和变色性能,密度越小双室微胶囊的颜色偏浅,达不到示警作用,而密度越大,则会阻挡壳聚糖发挥其抗菌作用,所以,合适的密度以及形成的草莓型结构可以赋予双室微胶囊优异的变色和抗菌性能。

[0022]

本发明首先壳聚糖微胶囊是通过单凝聚法制备的,苯乙烯光致变色纳胶囊是通过细乳液法制备的,基于壳聚糖双室微胶囊是通过壳聚糖分子上的氨基和环氧基团反应即化学键合作用。另外壳聚糖是天然材料,易降解,对环境无污染,通过化学键合作用得到双室微胶囊,工艺简便。

[0023]

本发明利用壳聚糖的固有优势和单凝聚法制备壳聚糖微胶囊,并且利用化学键合作用在壳聚糖微胶囊表面接枝苯乙烯光致变色纳胶囊得到基于壳聚糖的双室微胶囊。在应用方面只需一次整理就可以得到具有多功能的织物,相比单室微胶囊多次处理织物,工艺要简便很多。原料上选择的都是对环境无污染的,利用化学键合作用使两种单室微胶囊组合成双室微胶囊。

[0024]

本发明在壳聚糖微胶囊的基础上,创新利用氨基和环氧基团之间的化学反应将纳胶囊接枝到壳聚糖微胶囊表面最终得到双室微胶囊。和其它双室微胶囊相比,纳胶囊是化学接枝到微胶囊表面上,作用力强,纳胶囊不容易脱落,同时化学接枝反应条件温和,温度低,易操作。

[0025]

本发明中当壳聚糖微胶囊与光致变色纳胶囊在不同质量比下,纳胶囊在壳聚糖微胶囊表面的分布也不同,纳胶囊分散液越多,壳聚糖微胶囊表面的纳胶囊也就越多,壳聚糖复合微胶囊分散液在紫外灯照射后颜色就越深,最终通过光照可以调节出多种颜色。

[0026]

本发明利用单凝聚法,细乳液法以及化学键合作用得到基于壳聚糖的双室微胶囊。其中,步骤(1)是通过单凝聚法制备壳聚糖微胶囊,步骤(3)是形成复合微胶囊的最后一步,也是光致变色纳胶囊接枝到壳聚糖微胶囊表面的关键一步。其中,壳聚糖生物质材料,易降解具有抗菌性能,在本发明中作为相变微胶囊的壳材,而且壳聚糖分子链上含有大量氨基;甲基丙烯酸缩水甘油酯通过双键与苯乙烯发生共聚合并存在于光致变色的纳胶囊表面,并通过环氧基团与氨基发生开环反应从而光致变色纳胶囊接枝到壳聚糖微胶囊表面得到壳聚糖基复合微胶囊。

[0027]

有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下优点:

[0028]

(1)壳聚糖是一种广泛存在的天然高分子材料,具有生物可降解性,对环境无污染,来源广泛;

[0029]

(2)复合微胶囊双室中包覆的相变材料如石蜡和光致变色染料以及壳聚糖本身赋予微胶囊储能保温性能、光致变色性能和抗菌性能;同时通过小球在大球表面的接枝密度,可调节复合微胶囊的变色和抗菌性能。

[0030]

(3)经复合微胶囊处理后的织物具有良好的抗菌性能、蓄热保温性能和光致变色性能,本发明的基于一种壳聚糖双室复合微胶囊的纺织品可用于家纺面料、运动服等。

[0031]

(4)利用壳聚糖的固有优势和单凝聚法制备壳聚糖微胶囊,并且利用化学键合作用在壳聚糖微胶囊表面接枝苯乙烯光致变色纳胶囊得到基于壳聚糖的双室微胶囊。在应用方面只需一次整理就可以得到具有多功能的织物,相比单室微胶囊多次处理织物,工艺要

简便很多。

附图说明

[0032]

图1为壳聚糖微胶囊、苯乙烯纳胶囊以及壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊扫描电镜sem图;

[0033]

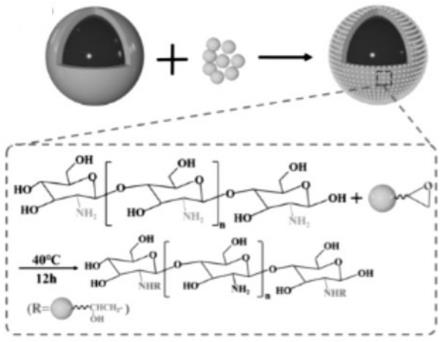

图2为苯乙烯纳胶囊接枝壳聚糖微胶囊化学反应机理;

[0034]

图3为双室微胶囊和大小微胶囊混合物的红外谱图;其中大小微胶囊分别为壳聚糖微胶囊和光敏变色纳胶囊;

[0035]

图4为不同比例双室微胶囊sem图(壳聚糖微胶囊:纳胶囊=1:2、1:2.5、1:3)和相应双室微胶囊结构示意图和颜色性能;

[0036]

图5为双室微胶囊的抗菌效果图;

[0037]

图6为双室微胶囊和石蜡的dsc曲线图;

[0038]

图7为双室微胶囊处理织物的变色效果图;

[0039]

图8为双室微胶囊处理织物的热红外成像图(上面一行是原织物,下面一行是经过双室微胶囊处理过的织物)。

具体实施方式

[0040]

以下结合实施例对本发明做进一步说明。

[0041]

本发明实施例中使用的原料均市售可得,或者采用市售的同类型原料均可。

[0042]

实施例1

[0043]

(1)将0.8g壳聚糖加入到质量分数1%的50ml醋酸溶液中,常温下超声直至溶解;将0.1g曲拉通x-100加入50g去离子水中形成均匀溶液,然后向溶液中加入0.3g固体石蜡,将混合物超声乳化完全。最后将混合溶液倒入壳聚糖醋酸溶液中,在55℃下持续650r/min搅拌12h即得到壳聚糖微胶囊溶液。

[0044]

(2)将0.1g曲拉通x-100溶解在50g去离子水中,将1g苯乙烯、0.3g甲基丙烯酸缩水甘油酯、0.58g正十六烷、0.04g偶氮二异庚腈和0.033g螺[1,3,3-三甲基吲哚-(6'-硝基苯并二氢吡喃)]混合,在常温下超声溶解,然后将这混合液倒入上述乳化剂溶液中,均质超声直至乳化完全,最后在75℃下650r/min搅拌5小时后即得到光敏变色纳胶囊溶液。

[0045]

(3)将25g光敏变色纳胶囊溶液加入到10g壳聚糖微胶囊溶液中,在40℃条件下650r/min搅拌12小时后即得到壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊。

[0046]

实施例2

[0047]

(1)将6g壳聚糖加入到质量分数1%的50ml醋酸溶液中,常温下超声直至溶解;将0.4g吐温80加入60g去离子水中形成均匀溶液,然后向溶液中加入8g正十八烷,将混合物超声乳化完全。最后将混合溶液倒入壳聚糖醋酸溶液中,在55℃下持续650r/min搅拌12h即得到壳聚糖微胶囊溶液。

[0048]

(2)将2g十二烷基硫酸钠溶解在60g去离子水中,将6g苯乙烯、2g甲基丙烯酸缩水甘油酯、3g正十六烷、0.3g偶氮二异庚腈和3g顺-1,2-二氰基-1,2-双(2,4,5-三甲基-3-噻吩)乙烯混合,在常温下超声溶解,然后将这混合液倒入上述乳化剂溶液中,均质超声直至乳化完全,最后在75℃下650r/min搅拌5小时后即得到光敏变色纳胶囊溶液。

[0049]

(3)将30g光敏变色纳胶囊溶液加入到10g壳聚糖微胶囊溶液中,在25℃条件下650r/min搅拌12小时后即得到壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊。

[0050]

实施例3

[0051]

(1)将8g壳聚糖加入到质量分数1%的50ml醋酸溶液中,常温下超声直至溶解;将0.3g司班80加入70g去离子水中形成均匀溶液,然后向溶液中加入10g正二十烷,将混合物超声乳化完全。最后将混合溶液倒入壳聚糖醋酸溶液中,在55℃下持续650r/min搅拌12h即得到壳聚糖微胶囊溶液。

[0052]

(2)将4g十六烷基三甲基氯化铵溶解在80g去离子水中,将10g苯乙烯、5g甲基丙烯酸缩水甘油酯、4g正十六烷、0.5g偶氮二异庚腈和4g螺[1,3,3-三甲基吲哚-(8-甲氧基苯并二氢呋喃)]混合,在常温下超声溶解,然后将这混合液倒入上述乳化剂溶液中,均质超声直至乳化完全,最后在75℃下650r/min搅拌5小时后即得到光敏变色纳胶囊溶液。

[0053]

(3)将40g光敏变色纳胶囊溶液加入到20g壳聚糖微胶囊溶液中,在室温条件下650r/min搅拌12小时后即得到壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊。

[0054]

实施例4

[0055]

(1)将10g壳聚糖加入到质量分数1%的50ml醋酸溶液中,常温下超声直至溶解;将0.5g失水山梨醇脂肪酸酯加入80g去离子水中形成均匀溶液,然后向溶液中加入12g十六醇,将混合物超声乳化完全。最后将混合溶液倒入壳聚糖醋酸溶液中,在55℃下持续650r/min搅拌12h即得到壳聚糖微胶囊溶液。

[0056]

(2)将3g曲拉通x-100溶解在100g去离子水中,将10g苯乙烯、5g甲基丙烯酸缩水甘油酯、5g正十六烷、1g偶氮二异庚腈和5g螺[1,3,3-三甲基吲哚-(8-甲氧基苯并二氢呋喃)]混合,在常温下超声溶解,然后将这混合液倒入乳化剂溶液中,均质超声直至乳化完全,最后在75℃下650r/min搅拌5小时后即得到光敏变色纳胶囊溶液。

[0057]

(3)将50g光敏变色纳胶囊溶液加入到18g壳聚糖微胶囊溶液中,在室温条件下650r/min搅拌12小时后即得到壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊。

[0058]

实施例5

[0059]

(1)将12g壳聚糖加入到质量分数1%的50ml醋酸溶液中,常温下超声直至溶解;将1g十二烷基苯磺酸钠加入100g去离子水中形成均匀溶液,然后向溶液中加入12g十八醇,将混合物超声乳化完全。最后将混合溶液倒入壳聚糖醋酸溶液中,在55℃下持续650r/min搅拌12h即得到壳聚糖微胶囊溶液。

[0060]

(2)将5g十二烷基氯化铵溶解在150g去离子水中,将12g苯乙烯、6g甲基丙烯酸缩水甘油酯、6g正十六烷、2g偶氮二异庚腈和8g二噻吩乙烯混合,在常温下超声溶解,然后将这混合液倒入上述乳化剂溶液中,均质超声直至乳化完全,最后在75℃下650r/min搅拌5小时后即得到光敏变色纳胶囊溶液。

[0061]

(3)将80g光敏变色纳胶囊溶液加入到30g壳聚糖微胶囊中,在室温条件下650r/min搅拌12小时后即得到壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊。

[0062]

试验例1

[0063]

采用实施例1制备的壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊进行测试,其中图1为实施例1制备过程中形成的壳聚糖微胶囊、光致变色纳胶囊和复合微胶囊的形貌,通过扫描电子显微镜观察,从图1可以看出,壳聚糖微胶囊的粒径在10μm左右,纳胶囊的粒径在90-100nm。

[0064]

图2为实施例1制备的壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊中的苯乙烯纳胶囊接枝壳聚糖微胶囊化学反应机理。主要通过壳聚糖微胶囊表面的-nh2基团和纳胶囊表面的环氧基团开环聚合反应,将纳胶囊化学接枝到壳聚糖微胶囊表面。

[0065]

图3为实施例1制备的壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊红外谱图,从图3可以看出双室微胶囊的红外谱图中消失的环氧峰,表明纳胶囊接枝到壳聚糖微胶囊表面上。

[0066]

采用实施例1的方法,改变壳聚糖微胶囊:纳胶囊=1:2、1:2.5、1:3(质量比)。图4为不同比例双室微胶囊sem图和相应双室微胶囊结构示意图和颜色性能,由图4可知,随着纳胶囊的比例增加,微胶囊表面的粗糙度也逐渐增加,表明表面的纳胶囊越来越多,同时,由于纳胶囊的增加,也使得双室微胶囊的颜色逐渐变深。图4说明本发明可以调节小球密度,对性能进行调节,纳胶囊小球里面包覆的光敏染料,小球越多,颜色越深;但是小球越多,会阻挡壳聚糖大球影响其抗菌性,当壳聚糖微胶囊溶液与纳胶囊溶液的质量比1:2-1:3效果较好,其中1:2.5效果最好。

[0067]

采用实施例1的制备的壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊进行抗菌实验,将实施例1中制得的20g双室壳聚糖复合微胶囊分散液与5g增稠剂(羧甲基纤维素钠)混合,通过印制筛网将混合物印制在棉织物表面,获得印花织物,即经复合微胶囊处理的织物。抗菌性能通过振荡烧瓶法进行测试的。需准备原织物(0.04g)和经复合微胶囊处理的织物(0.04g),在37℃的摇床里与菌液(0.1ml对数生长期的原菌液和0.9mlpbs溶液)135r/min充分振荡18h,随后将菌液滴在平板上进行培养,观察平板上大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长情况并计算抑菌率。从图5可知,经复合微胶囊处理的织物抗菌性能比原织物要好,且对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌性不同,这是因为壳聚糖对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的作用机理不同。对于金黄色葡萄球菌,抗菌机理是壳聚糖吸附在细胞表面形成一层膜,组织营养物质向细胞输送,从而起到抗菌的作用。对于大肠杆菌,抗菌机理是壳聚糖进入细胞内部并吸附细胞内部的阴离子,干扰细胞的正常生理活动并杀死细菌。此外,两种细菌的细胞壁结构也不同,所以壳聚糖对两种细菌的抗菌能力不同。

[0068]

通过差示扫描量热仪测量石蜡和实施例1制备的复合微胶囊的dsc曲线图,从图6可知,在熔融和结晶阶段,石蜡和复合微胶囊的趋势是一致的。表明石蜡已经包覆到微胶囊中。

[0069]

采用实施例1制备的双室复合微胶囊处理织物,处理方法如下:20g复合微胶囊分散液与5g水性有机硅树脂(瓦克公司,bs-45)混合,然后涂覆在棉织物表面,即得到涂层织物。图7左图是复合微胶囊处理的织物在365nm紫外灯照射1min后的变色效果图,图7右图是处理织物在室外不同紫外强度下的变色效果图,辐射时间分别为上午10点、中午13点和下午17点,三次辐射的持续时间均为5分钟。可以观察到,在中午的阳光照射下,印花织物的颜色从黄色变为深紫色,且上午印花织物的颜色比下午的织物颜色深。说明本发明的双室复合微胶囊具有警示太阳光的紫外线照射的强弱性能,可以提示注意紫外防护。

[0070]

采用实施例1制备的壳聚糖/苯乙烯复合微胶囊处理织物,织物处理方法同图5中的方法,通过热成像仪采集的在手上的原织物和经处理织物的图片,从图8可知,当将两块织物(涂层织物和对照织物)放在手上时,发现对照织物的表面温度高于涂层织物,这一现象表明,双室壳聚糖复合微胶囊织物具有良好的保温性能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1